専門学校で教員をされ、北九州高専に赴任後は情報システムコースで教鞭を取られている福田龍樹先生。セキュリティ分野については専門外とされながらも、学生の将来を見据え、積極的にセキュリティ教育を取り入れてこられた福田先生にお話を伺いました。

高専では数少ない、「無線通信」の研究者

―高専に赴任するまでのご経歴を教えてください。

.png)

大学は工学部出身なんですが、就職をどうしようかずっと悩みながらも研究が楽しくて、修士・博士と進学していたんです。ただ当時、学習塾のアルバイトをしたことがきっかけで、教育関係の仕事に興味がわいたんです。それで教員免許を取り、小学校の教員採用試験を受けたりしていました。

その際に当時の指導教員から、「熊本高専の公募があるよ」と教えてもらったんですが、それが先生の勘違いで(笑)。実際は「熊本工業専門学校」という専門学校の公募だったんですね(笑)。でも地元で就職ができるし良いかなと思い、最初は専門学校の先生として教育の仕事がスタートしたんです。

―専門学校と高専の違いで、印象的な部分はありますか?

専門学校で教えていた学科は電気システム科で、強電を扱う学科だったんです。ただ私の専攻はもともと情報系なので分野が違い、あまり知識のない電気系を教えることにおもしろみを感じられずにいました。そこで情報系のアカデミックポストを再度探し、北九州高専に赴任するに至ったんです。

専門学校では、高校卒業後の大学1~2年に相当する学生や、再就職を目的とした社会人が資格取得のために学びに来ることが多かったので、そういう意味では中学を卒業したばかりの若い世代が集まっている高専とは、大きく印象が違いましたね。

また高専の学生は、座学はもちろん実験・実習など、どんな学習にも前向きに取り組んでくれるので、そこはすごく印象的でした。

―情報系の分野には子どもの頃から興味をお持ちだったんですか?

.png)

親戚縁者に理数系の者がほとんどいない環境ではありましたが、私自身は小学5年生のときにパソコンを買ってもらって以降、プログラミングにはまっていました。当時「マイコンBASICマガジン」という雑誌があったんですが、そこに記載してある誰かがつくったプログラミングをひたすら打ち込むとか、メルマガ配信でプログラミング講座を開いて小遣い稼ぎをするなどして遊んでいましたね。

―現在はどういったご研究に取り組まれていますか?

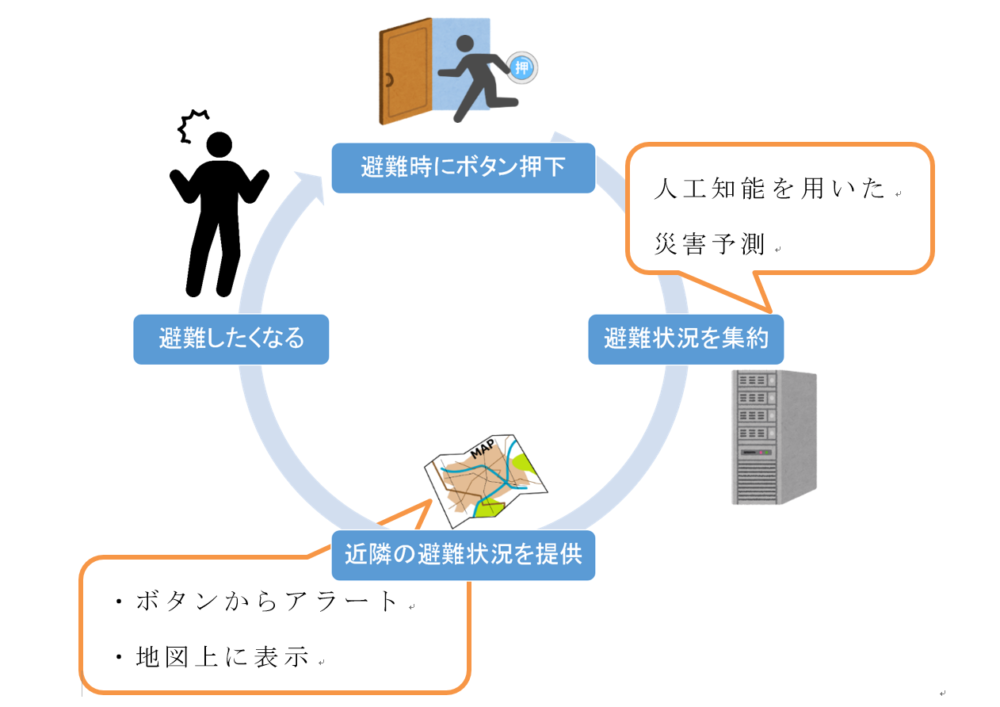

「防災」「無線通信」「機械学習」の三本柱というイメージです。防災に関してはもともとの研究テーマではなかったんですが、3年前くらいに「高専防災コンテスト」という大会が開かれ、そこに出場するために私がアイデアを出して学生に研究開発を進めてもらう形で取り組みはじめました。

「避難するね!ボタン」というものを提案したんですが、大雨時に避難率が高くない現状を解決するためのもので、玄関にボタンを配置し、避難するときにポンっと押すんです。

ボタンが押されると避難状況がセンターに集約され、住民は近所の避難状況をオンライン上で確認でき、避難している人が増えていく様子も分かるので、 “避難せずにはいられない”という心理にもっていくことができるんです。コンテストのファイナルまで進んだんですが、その後、手を付けられていないので、社会実装系の研究のひとつとしてまた取り組めたらいいなと思っています。

.png)

2つ目の無線通信の研究は、メインの研究テーマですね。大学の頃から続けているんですが、基本的にはスマートフォンなどの通信についてです。メールを送るときって、目に見えているのは文字ですが、送受信する際にはパソコンなので、0/1の電波に置き換える必要があります。

情報を電波に変換する途中に、符号化という処理が入るんですが、その符号化というのが、雑音の影響を受けにくくすることができる特徴があり、この符号化の研究をしているんです。

今後5Gから6Gへと通信速度がどんどん上がる中、途切れたりしないような安定した通信ができることを目指した研究なんですね。ただ高専では無線通信の研究をされている先生が少ないみたいで、ひとりでコツコツ進めているところです(笑)。

機械学習については、これから取り組んでいきたいことのひとつですね。今でも研究のなかで少しずつ取り入れてはいますが、今後はメインである無線通信の研究に機械学習を取り入れていきたいと思っています。

K-SECで高め合う情報セキュリティ分野の知見

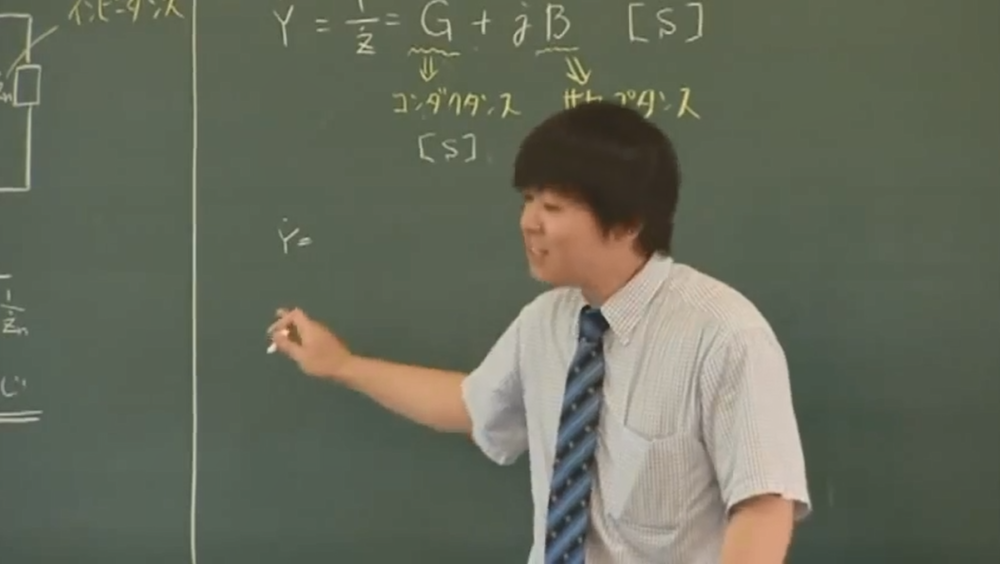

―教育の面では、K-SECで得たものを授業に還元していると伺いました。

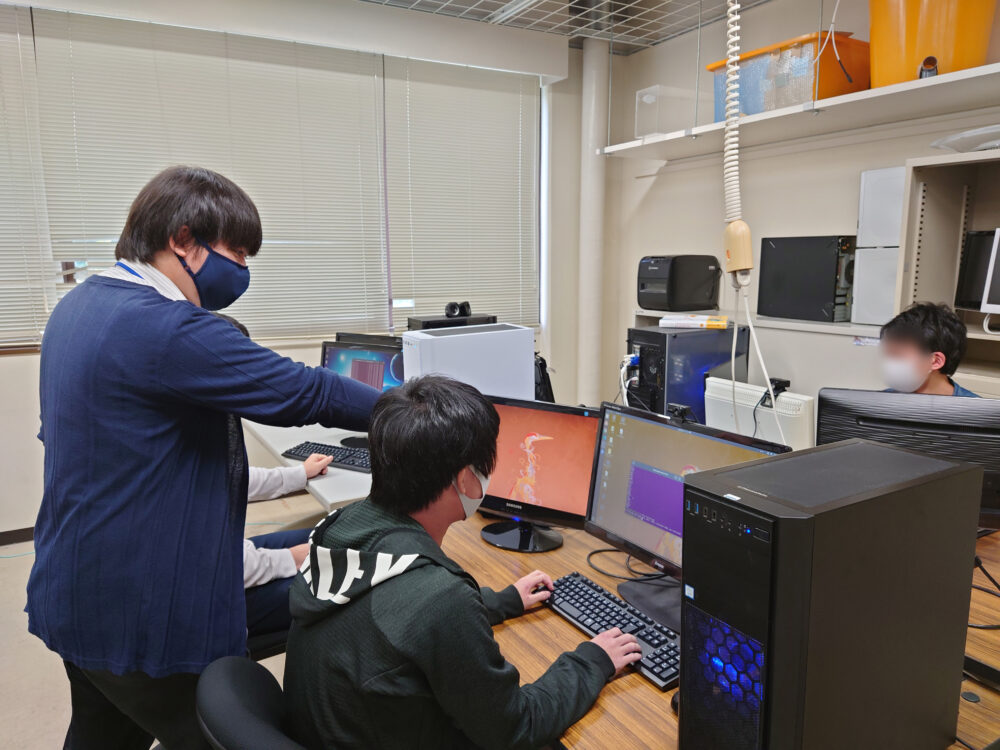

木更津高専の米村先生が主に行っている「サイバーセキュリティ人材育成事業(K-SEC)における教員等育成プロジェクト」に参加して、セキュリティの知識を高めています。私自身がセキュリティ分野に疎く、知見に乏しいところがあるので、こうした他の高専との講習会や意見交換・教材の紹介などは、授業にも非常に役立っていますね。

具体的には、例えば架空の会社をつくって学生にWEBサーバーを立ちあげてもらい、そのホームページのサーバーからさまざまな手法を使って侵入して会社の機密情報を抜き出すという演習を行うとか、CTF(キャプチャー・ザ・フラッグ)といって、セキュリティの問題を1つずつ解いてき、点数を競い合うゲームを行うなど、いろいろな方法でセキュリティ教育を授業に取り入れています。

―今後セキュリティ教育は、さらに重要になっていく分野ですよね。

企業ではセキュリティ知識の重要度が上がってきていると思うんですよね。企業に就職することを考えると、学生にセキュリティについての知識をどんどん教えていかないといけないと思っています。ちょうど本校では、来年入学してくる1年生の授業に、情報セキュリティの科目を設置することが決まっており、いまそのカリキュラムを作成しているところでもあるんです。

―K-SECでの取り組みは、講習会以外にも何かありますか?

木更津高専が主幹校となっているプロジェクトのほか、佐世保高専が主幹校となって動いている「サイバーセキュリティボランティア」というプロジェクトもあります。

これは警察の方がまず高専生にレクチャーをし、レクチャーを受けた学生が、今度は中学生に教えるという仕組みで、セキュリティ教育を下の世代に広げていく取り組みです。佐世保高専ではすでに実施されていて、とても感触が良かったようで、今年は北九州高専でも取り入れていきたいなと思っています。

―今後の目標について教えてください。

教育面では、K-SECで最新のサイバーセキュリティ技術を教えてもらっている状況なので、今後も最新の技術を学生にどんどん還元し、最先端で動けるような学生を育てていければいいなと思っています。

情報以外の他分野の場合って、基礎があって、これまでの歴史や積み上げてきた技術の上に最新の技術や知識が乗っかっているイメージだと思うんです。ですが情報系分野の場合、古い技術や知識って役に立たないんですよね。

常にアップデートして最新を学んでおかないと、就職したときに、結局何も身に付いてないことになってしまうので、私自身もどんどん新しい情報を吸収し、学生に還元していきたいと思っています。

福田 龍樹氏

Tatsuki Fukuda

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科(情報システムコース) 准教授

2004年 長崎県立長崎南高等学校 卒業

2008年 熊本大学 工学部 数理情報システム工学科 卒業

2009年 熊本大学大学院 博士前期課程 情報電気電子工学専攻 早期修了

2012年 熊本大学大学院 博士後期課程 情報電気電子工学専攻 修了、同年 学校法人開新学園 熊本工業専門学校 電気システム科 教官

2016年 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科 助教、2018年 同 講師、2021年から現在 同 准教授

北九州工業高等専門学校の記事

-600x451.png)

アクセス数ランキング

- 高専は何でも学びになるし、人間としての厚みが出る。「自立して挑戦する」という心意気

- 黒田化学株式会社 グローバル品質保証部 品質管理課

宮下 日向子 氏

- 養殖ウニを海なし県で育てる! 海産物の陸上養殖普及に向けて、先生と学生がタッグを組む

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授

渡邊 崇 氏

一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻1年

上野 裕太郎 氏

- 高専のさらなる可能性に挑戦! 企業での経験を生かし「ACT倶楽部」を設立

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授

吉田 晋 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「流れ星」を使って災害時にも使える通信を! 2,000㎞をつなぐ「流星バースト通信」の可能性

- 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 情報通信工学コース 准教授

髙﨑 和之 氏

- 研究は技術だけでなく「人と人がクロスする連携」が重要。「集積Green-niX」の「X」に込めた半導体への思い

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット(工学院電気電子系担当)教授

若林 整 氏

- 「高専での体育授業」の在り方を追い求める! 教える対象によって「グッドコーチ」は変わる

- 宇部工業高等専門学校 一般科 准教授

小泉 卓也 氏