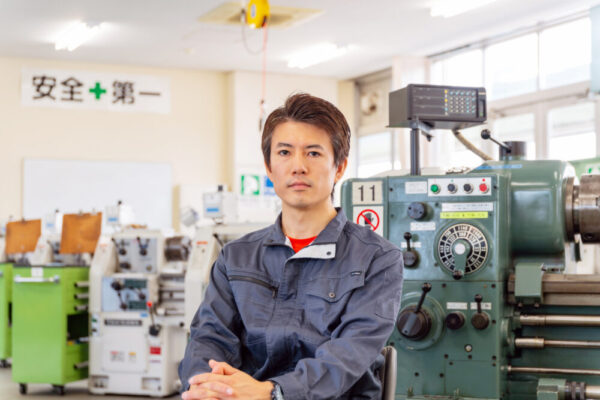

デバイス分野の研究を行いながら、高専機構「CSIRT」のメンバーとして、サイバーセキュリティ業務・教育にも取り組まれている石川高専の山田悟先生。今後ますます重要になる「OT」とはなにか、現在と今後の取り組みについてお話を伺いました。

大手メーカーではなく、母校・石川高専の教員へ

―先生は石川高専のご出身ということですが、高専を目指したきっかけは何だったのでしょうか。

私の父が、昔からなんでも自分でつくってしまう人でして。たとえば、金属のパイプを切って溶接をして、ゴルフクラブをつくってくれることもありました。なので、モノづくりに対する関心は幼い頃から自然と持っていたと思います。その影響なのか、中学時代には、店頭にあるパソコンに勝手にプログラムを組んだりもしていましたね(笑)。

高専にもともと興味があったわけではなく、「高専に行けば大学に行かなくていいんだよ」と中学校の先生に勧められたことで、進学を決めました(笑)。そのままの勢いで受験票を出したので、試験を受けに行くまで自分が受ける学校を見たこともなく、どこにあるのかも知りませんでした。自分でも変わり者だと思いますね(笑)。

―石川高専に着任することになった経緯を教えてください。

高専卒業後は就職しようと考えていたのですが、成績だけは良かったので、担任との面談の時に「長岡技術科学大学の推薦を使えるよ」と言われて。とりあえず書類選考だけ受けようと思っていたら、なんとなく大学進学することになってしまいました(笑)。でも、あのまま本科卒で就職していたら視野が狭いままでしたし、大学で多くのことに気づくことができたので、進学して良かったなと思いますね。

大学院を修了する頃には大手メーカーへ会社訪問などを行い、良い感触を得ていたので、そちらに就職する予定でした。

何度かお断りしたのですが、研究室の2名の指導教員に事情を伝えると、どちらも「君にはそっちのほうが向いてると思うよ。絶対にそうしなさい」言われまして、高専への就職を決めました。

謝恩会で、その先生方から「給料は大手メーカーよりもかなり少ないはずだけど、お金では買えないものがある。頑張れ!」と妙な激励をいただきました。そのときはかなりへこんで、どこか遠いところに逃げようかと思いましたね(笑)。

そんな経緯で、母校の教員になることが決まったのですが、今となってはその選択をして非常に良かったと思っています。高専では、教員が良いと思ったことには自由に取り組める環境がありますし、自分が提案したことがそのまま採用されることもあるので、とてもやりがいを感じています。

ちなみに、石川高専では、高専を出て同じ高専に戻ってきた教員は「シャケ」と呼ばれていています。放流した稚魚がまた戻ってくるみたいな感じですね(笑)。

ゲームチェンジャーになれる!デバイス研究の面白さ

―現在はどのようなご研究をされていますか。

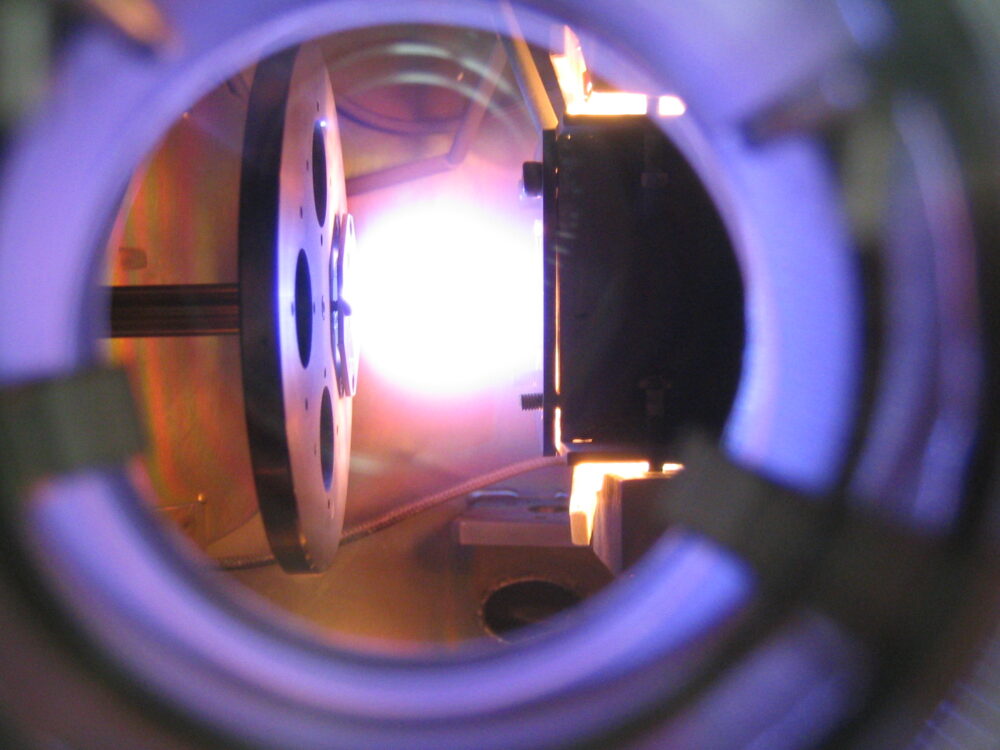

私の研究では、「機能性デバイスの作製と構造評価」を行っています。たとえば、スマホ1つとっても、メモリやカメラ・タッチセンサーなどさまざまな材料が必要になりますよね。私の研究では、こういった機能性デバイスを作製するための研究を行っているんです。そしてその材料1つ1つは、半導体や誘電体を組み合わせてつくられているのですが、その構造を分析していくのが「構造評価」という部分になります。

もっと分かりやすく言うと、ダイアモンドはすごく高価なものですが、もともとは炭素からできていますよね。炭素は、他にも鉛筆の黒鉛や燃えた後に出るススなど、いろいろなものに変化していきます。

このように1つの原子から全く違うものが生まれる理由は、原子の並び方が違うからなんです。そのため、この並び方を調べることがデバイス研究には重要というわけです。

デバイスや材料分野で新しいものを開発するということは、まさに「ゲームチェンジャー」になることができるんです。たとえば、LEDの開発によって多くの蛍光灯がLEDに置き換わり、白熱電球はどんどん数を減らしていますよね。

新しい1つの発見によってすべてを塗り替えることができるって、ものすごく魅力的だと思いませんか?今あるものの応用ではなく、全く新しいものをつくり出す。私は20歳のときにこのデバイス研究にロマンを感じ、それ以来ずっとこの研究を続けています。

―ご研究をする中で、どのようなところに苦労されていますか。

高専は、大学と比べて予算の規模が小さいので、他の大学と同じように研究していこうと思うと、工夫が必要になります。そこで、高専にはモノづくりが得意な学生や先生が多いので、実験装置をよく自作するんです。

私もデバイス作製のための装置を自分でつくってきたのですが、そのためにはかなりの試行錯誤が必要で、研究の中でも最も時間のかかる部分です。大変ですが、楽しい時間でもありますね。

また、研究について行き詰まることもよくありますが、そんなときには全く違うことをして気分転換することも心掛けています。というのも、私は走ることが趣味でして、休みの日は必ず10kmずつ、平日にも時間があれば走るので、月間でいうと100kmほど走っています。

ずっと同じことを考えていると、考えが凝り固まってきますよね。走っている間は頭がリセットされるので、研究についてふと妙案を思いつくなんてことがよくあります。

サイバーセキュリティを高専生の新たな強みに

―先生はサイバーセキュリティに関する取り組みにも力を入れているんですね。

高専機構「CSIRT」のメンバーとして、サイバーセキュリティに関する業務を行なっています。「サーバーが乗っ取られた」といった、各高専では対応しきれないトラブルが発生したときに、素早く対応することが主な業務であり、それらを予防するための啓蒙活動も行っています。

さらに、私自身としては「サイバーセキュリティ人材育成のための教育」も行なっています。サイバーセキュリティというと、ホームページを乗っ取られるなどの「IT」関連をイメージすると思いますが、私は「OT」に関する教育を行っています。

「OT」とは、Operational Technology(オペレーショナルテクノロジー)の略で、社会インフラにおいて必要な製品や設備・システムを動かすための「制御・運用技術」のことです。

IT系のセキュリティでは、情報が外部に流れないようにする機密性が特に重要ですが、OTでは、システムを停止させないようにすることが最も重要です。もし工場のシステムがほんの少しでも止まってしまえば、多大な損失が発生しますし、従業員の命にもかかわります。このように、同じサイバーセキュリティであっても重要視するポイントが異なっているんです。

近年では、サイバー攻撃によって工場や原子力発電所等の施設が止められてしまうといった事件が世界各国で発生しており、産業系サイバーセキュリティの重要性が増しています。でも、それに関する教育が十分に行われているとは言えず、まさに手つかずの状況です。そのため、私はOTの重要性を学生に伝えるための教育に力を入れて取り組んでいます。

―今後、さらに取り組んでいきたいことはありますか?

今後は、他高専の先生とも協力しながらサイバーセキュリティに関する教育を全国的に広げ、高専生の新たな強みとして確立していけたらと考えています。

自分の研究とは完全にベクトルの違う分野の教育にも力を入れているというのは、珍しいことだと思います。ただ、こうした活動は高専の教員の強みでもあります。今後も自分の研究分野に固執することなく、柔軟に研究教育活動を行い、それを学生に還元していきたいです。

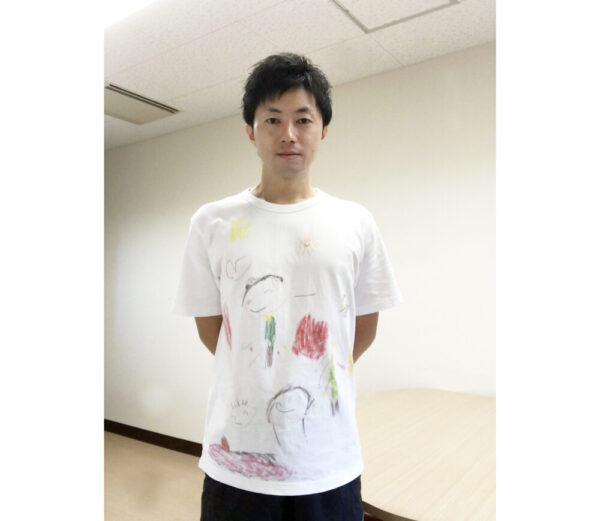

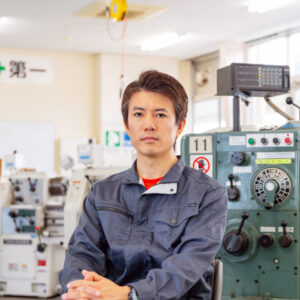

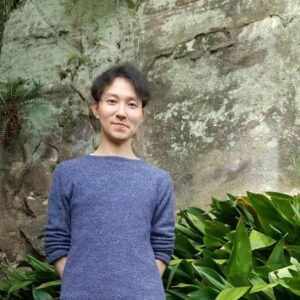

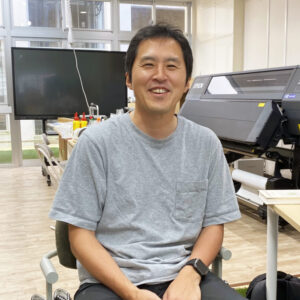

山田 悟氏

Satoru Yamada

- 石川工業高等専門学校 電気工学科 教授

1988年 石川工業高等専門学校 電気工学科 卒業

1990年 長岡技術科学大学 工学部 電気機器工学科 卒業

1992年 長岡技術科学大学 工学研究科 電子機器工学 修士課程 修了、石川工業高等専門学校 電気工学科 助手

2002年 金沢大学 自然科学研究科 博士課程 修了

2004年 石川工業高等専門学校 電気工学科 助教授

2007年 石川工業高等専門学校 電気工学科 准教授

2017年 石川工業高等専門学校 電気工学科 教授

石川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)