大島商船高専を卒業後、専攻科に進まれ、現在は九州工業大学大学院で研究をされている吉兼大智さん。高専でさまざまなポジションを経験しているうちに、今につながる生き方を見つけられました。そんな吉兼さんに高専時代の思い出や、研究への思いについて伺いました。

ロボット研究部への入部が、人生のすべてを変えた

―吉兼さんが大島商船高専に進学されたきっかけを教えてください。

中学校であった学校紹介で高専の存在を知りました。父親の影響でガンダムが好きで、「高専に入ったらロボットをつくりたい」と思いましたね。高校のオープンキャンパスに参加したときも、ロボット研究部で「レゴを組み立てて遊ぶラジコン」が面白かったのを覚えています。

その後、祖父が大島商船高専の商船学科出身だったことを知りました。高専進学を伝えたらすごく喜んでくれましたね。両親は普通科に進学してほしかったようで少し反対されましたが(笑)、僕の中に迷いはなかったです。

―大島商船高専の情報工学科に入学されました。高専での生活はいかがでしたか。

入ってすぐは「情報工学科は合わないかも」と思いました(笑) 情報工学科の授業が一見簡単そうに見えた一方、機械工学科はやっていることが面白そうに見えたんです。でも、ロボット研究部に入ってからは機械も情報のことも知ることができて満足しました。

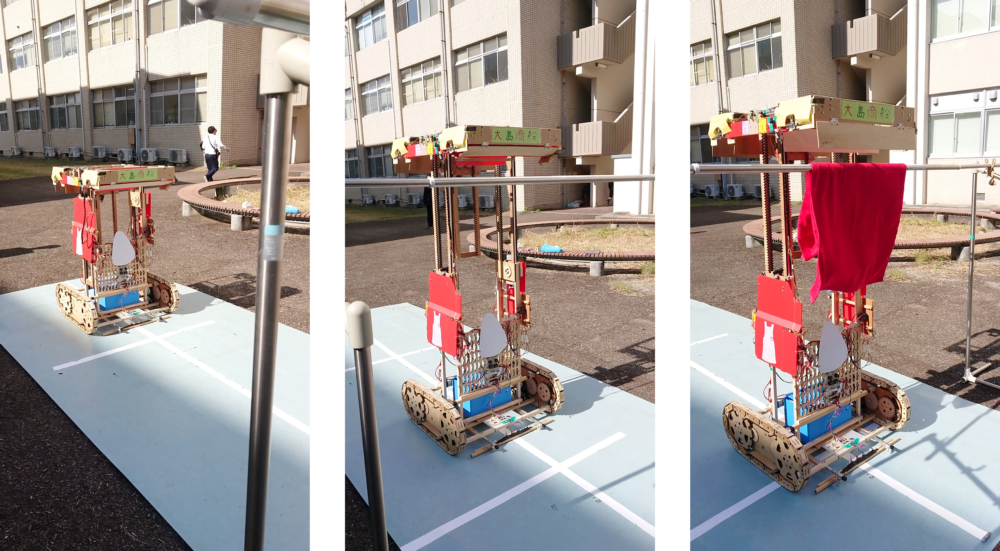

ロボット研究部での経験は大きかったですね。3年生の時は佐伯さんが部長で、その下でいろいろと学ばせていただきました。僕がプログラム担当で佐伯さんは回路担当、他に設計担当の方もいらっしゃったんですけど、ハードからソフトウェアに組みこんだときにうまくいかなかったり、それぞれのこだわりがぶつかって仲裁役に入ったり……あれは青春でしたね(笑)

.jpg)

また、4年生の時は僕がリーダーをさせていただいて、「洗濯物を干す」という課題に挑戦しました。手動でロボットを動かすならまだしも、自動で動かす競技だったので、プログラムの比重は増えます。やりがいはありましたが大変でした。

実はロボコンの本番では、僕たちのロボットが動かなかったんです。うまく動かないときはいろいろな原因があるので、いくらソフトを頑張ってもハードが動かなかったら動かない。リトライ時間までになんとか原因を見つけて対処しないといけないのですが、結局原因が分からずに大会は終わりました。

.jpg)

最終的に分かった原因は、電源プラグの繋ぎ忘れでした。直前にロボットの調子が悪くて修理したときに、最後の最後で電源プラグを繋ぐ電源回線を繋ぎ忘れていたんです。やっぱり心残りになりました。

顧問の岡野内先生は、「ロボットは動かす方が大事だ」という考えで、「手が込んでいても動作が不安なものは辞めておく」という堅実さを大切にされていました。「どれだけ頑張ってつくっても、動かないと見てもらえないから」なのですが、その大切さが身をもって分かりました。

―ロボット研究部の活動で、特に頑張っていたことは何でしたか。

3年生の時、佐伯さんがオーバーワークになっていて、でも佐伯さんに頼らないわけにはいかない状態だったことがあります。反省点はあるものの、それぞれのプロフェッショナルがいることはすこくかっこいいと思っていました。だからこそブログラムのことは僕が必ずカバーすると決めていたので、「これできるか?」と聞かれたら「任せてください!」と言えるように頑張っていました。

ずっと「何者かになりたい」と思っていたんです。「これなら自信が持てる」と思える武器で、尊敬できる人から何かを任せてもらうことが、自分にとって一番やりがいを感じます。「その部分は自分に必ず任せてくれ」と言えるようになることを目標に頑張っていました。

佐伯さんも高専や大学院での研究室の先生も、僕にとっては尊敬できるポジションの人で、何かを成し遂げるときに僕にとって必要な人です。僕は誰かの右腕でありたいんです。

0を1にする研究にはロマンがある

-卒業研究はどのようなことをされたのですか。

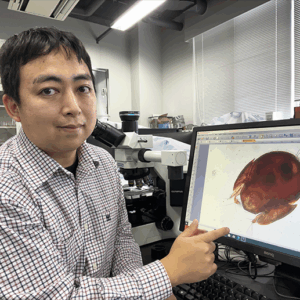

北風先生のもとで、「ドローンを用いた害鳥忌避システム」について研究しました。多大な漁業被害をもたらしている鳥「カワウ」を川から移動させることを目的としたシステムで、僕は「ドローンの飛行+ドローンのカワウ認識システム」を主に担当しました。

ドローンの画像処理に時間がかかるとカワウを追いかけ回せなくなります。そして、画面からカワウが見切れてしまったらドローンが動けなくなるので、できる限り早く画像処理できるプログラムをつくりました。研究には深層学習を使用したのですが、画像処理の速さと精度を両立するのが大変でしたね。

北風先生には専攻科までお世話になりましたが、基礎や理論研究の面白さを教えていただきました。高専生ってどうしても応用研究が多くなりがちです。しかし、北風先生からは「0を1にする研究は偉大だ」と、基礎研究や理論研究のロマンを教えていただきました。それが今の自分の選択に繋がっていますね。

-専攻科での研究を教えてください。

「オノマトペによる質感の感性評価」の研究です。本科での研究の際、深層学習の学習データのためにカワウの3Dモデルを使っていたのですが、3Dモデルの質感は認識精度に大きく影響をもたらすので、人間の感性を表現するオノマトペによって3Dモデルの質感を直感的に操作できないかを試みました。

そこで、どういう質感だったら「ガサガサ」と感じるのかのアンケート取って、そこからパラメータを取れば「ガサガサ」にできるんじゃないかと考えました。しかし、アンケート結果を見るところまでしか進めることができなかったです。

ただ、「ザラザラというオノマトペをパラメータで表現すると、こういう要素で構成されている。だからガサガサやツルツルとは違うよね」といったことが分かるのは面白かったですね。先生は「こういう研究を俺はしたい」とおっしゃっていて、それにとても共感しました。

―現在は九州工業大学大学院で修士として研究をされていらっしゃいます。

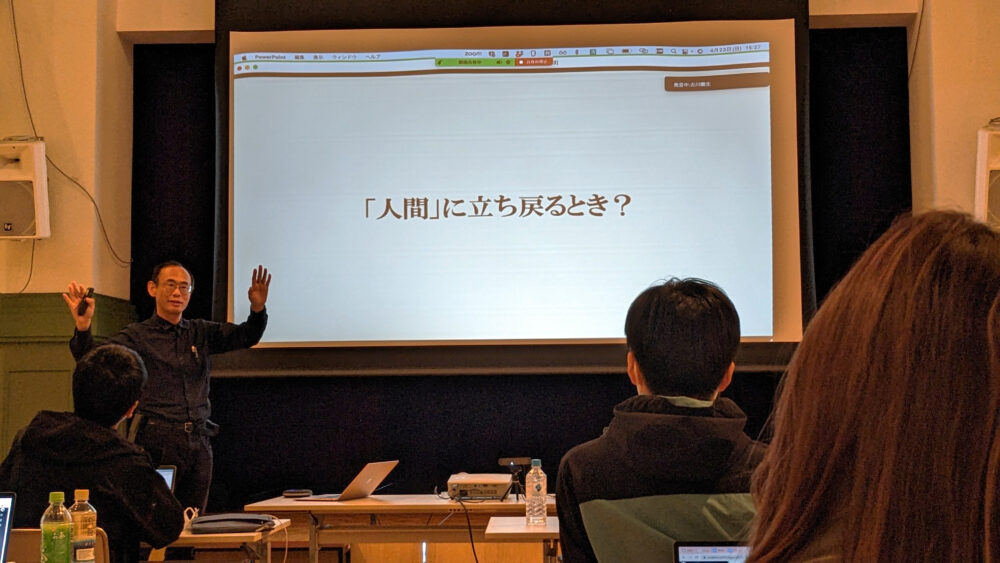

専攻科生の時、コロナ禍だったのでオンラインで九工大院の研究室を訪問して、古川先生とお話ししたときに、「ここに入りたい!」と思いました。古川先生の鉄板トークがめちゃくちゃ面白いんですよ(笑) あと、付いていきたいリーダーを探していた部分があって、佐伯さんの姿を古川先生に重ねました。

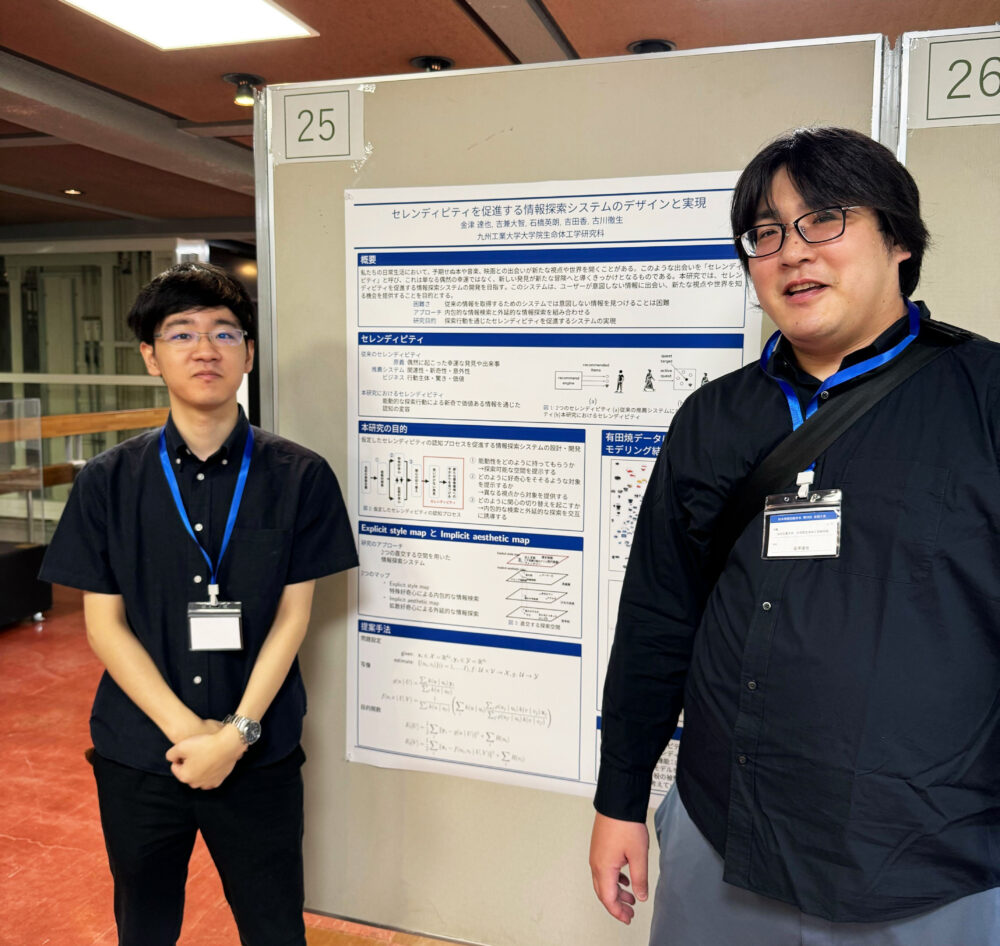

現在は「ドメイン知識を得られるマルチモーダルな情報検索システム」の研究をしています。ユーザーの知らない領域での意思決定のために、その物事を見るための複数の基準が必要となる場合において、それらの関係性を理解することができる情報検索システムの開発を目指しています。

例えば、有田焼にはいろいろなデザインや色模様があります。でも模様の名前を知らない場合、どうやって検索すればいいか分からないわけですよね。それを解決するような検索システムをつくっています。具体的には、有田焼の色と模様を一覧で見られるマップをつくり、片方のマップには色が近いものを、もう片方は模様が近いものを表示させることで、好みの色や模様を押すと、それに近いものがピックアップされるシステムです。

古川先生は研究に対しての取り組み方や、難しいことに対して丁寧に紐解いていく取り組み方を尊敬しています。またラボの雰囲気を大事にしているので、長くチームでやってこられてところも僕にはすごく合っていると思います。

選んだ場所で最大限のものを回収する姿勢でいる

―今後の目標を教えてください。

次は博士に行くので、ラボの運営側に回ることになります。古川先生の右腕として、「ラボをラボであるようにする」ところがこれから求められてくるので、先輩に教えていただいたように、後輩に返していけたらと思います。

また、僕の卒業と一緒に古川先生が定年を迎えるんです。古川先生が20年間かけて研究されていたことがあって、それを論文にすることで決着をつけたいとおっしゃっていました。その決着の一部になれることが嬉しいです。

―今後の研究予定についても、少し教えてください。

例えば、自転車に乗る人型ロボットがいたとしても、その自転車を変えるとロボットは運転ができなくなりますよね。でも、人間は自転車が変わっても自転車に乗ることができます。また、フライパンの返し方が分からなかったら、人間は自分とは違う人の腕の動きを動画などで見て真似ることができます。他人の体なのに、自分の体に適用しているんですよ。このような「他人の体も自分の体と捉えられる」人間の特性を「多様な身体」と名づけているのですが、それをロボットでもできるようにならないかという研究を考えています。

そのために、まずはサンプルとして、ロボットシミュレータで人間の感覚データを取っていこうと思っています。いろいろな課題にぶつかるとは思いますが、今後が楽しみですね。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

まず、自分と合う先生は絶対にいるので、先生との相性は重要視してほしいです。何かを選ぶときに結局大事なのは「選んだのだから、その場で最大限のものを回収できるような姿勢でいる」ことだと思います。それを今後の自分の人生に生かしてほしいです。

辞めてしまうと、それ以上得られるものはありません。できる限り選んだものに対して真摯に向き合い、「選んだのだから、ここまでは必ずやる」と決めると、その選択の結果で得られたものも失ったものも、全部合わせて自分の経験になります。僕は高専時代に「自分の生き方」を得られたことが大きかったですね。

高専ではいろいろな変わり者や普通だと会えない方に会うことができると思いますが、大学院にも自分がそれまで知らなかった方たちと切磋琢磨しながら成長できる環境があります。そのような環境を提供してくれそうな先生や、自分が合いそうな研究室を見つけたら、ぜひ積極的に挑戦してください。また高専での卒業研究よりもレベルを上げた研究をしてみたい人にも進学はとてもおすすめです。応援しています。

吉兼 大智氏

Daichi Yoshikane

- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻

2021年 大島商船高等専門学校 情報工学科 卒業

2023年 大島商船高等専門学校 専攻科 電子・情報システム工学専攻 修了

2023年 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 人間知能システム工学専攻 入学

大島商船高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 沖縄高専で「航空技術者プログラム」を履修し、今では一等航空整備士! さらなる目標と、整備士としてのスピリット

- 日本トランスオーシャン航空株式会社 運航点検整備部 電装整備課

座間味 愛樹 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- 教えることの面白さに出会った高専時代。プログラミングの本質を理解するための学習支援に取り組む研究者の原点

- 千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 教授

國宗 永佳 氏