全国の高専からはばたく、若き研究者たち。高専から大学・大学院に進学するメリットって? 九州大学大学院工学研究院 応用化学部門(分子)後藤神谷研究室に在籍する、2人の都城高専出身者にインタビューします。

南畑孝介 助教

花田隆文さん(博士課程)

―高専に進学した理由を教えてください。

南畑助教:もともと数学と理科が得意でした。高校受験を考えたときに、当時親が定年近くだったので「卒業してすぐに働こう」と思って高専を選んだんです。結局、博士課程まで進んだ訳ですが……(笑)。

花田さん:地元は鹿児島で、小学生のころから鹿児島高専の高専祭に毎年行っていたんです。赤や黄色の派手な髪色をした人たちが屋台にいて、ロボットもあって、ものすごいどんちゃん騒ぎ。そのときのワクワクが僕を高専に行かせたのかな、と思います。化学が勉強したかったけれど鹿児島高専にはコースがないので、隣の都城高専を選びました。ずっと寮生でしたね。

―高専に通って、よかったことは何でしょうか。

花田さん:とにかく楽しかったですよね。

南畑助教:高専の友だちとのつながりは今でも強い。10代後半から20代初めの多感な時期を、一緒に過ごす訳ですから。高校と違って留年が多いことも、自主性と責任感が身について良かったなと思います。

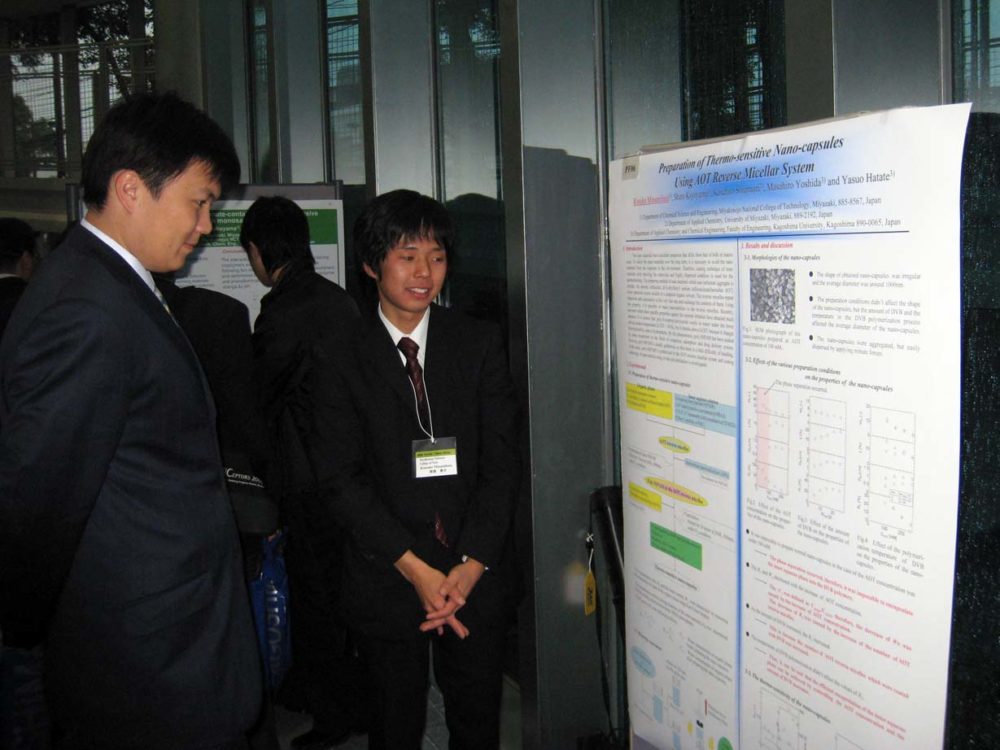

花田さん:教授との距離があんなに近い環境って珍しいと思います。15歳のうちから博士号を持つ先生と話せたことは、自分にとってすごく良い経験になりました。僕の研究室の岩熊先生は、週に何度もポスター発表の練習に付き合ってくださったんです。大学では考えられません。大学生よりも早くから研究や実験に関われるのもメリットですよね。

南畑助教:大学1~2年の年齢で、海外の学会での口頭発表を経験することもありますからね。

―南畑助教、花田さんどちらも専攻科を卒業して大学院に進んでいますよね。どうして就職ではなく、進学を選んだのですか?

南畑助教:研究がしたかったから……じゃないんです、当時は(笑)。本科3年生でアメリカに1年留学して、帰ってきて就活をしました。外資の大手化学メーカーを受けたら、一次で落ちてしまったんです。「なんで英語できるのに勝てないんだ。学歴が足りないんじゃないか」と無茶苦茶な考えで専攻科に進みました(笑)。

花田さん:僕は4年生のときに「高専の先生になりたい」と思って、専攻科に進んで大学院に行こうと決めました。

南畑助教:確かに、高専の先生って憧れるよね。

花田さん:みんなかっこよかったんです。それぞれ専門の分野を持って難しい研究をしていて、話がおもしろい。入学したときに感動しました。岩熊先生が大学の見学に連れて行ってくださって、暗記だけじゃない、勉強の意義を考えるようになりました。

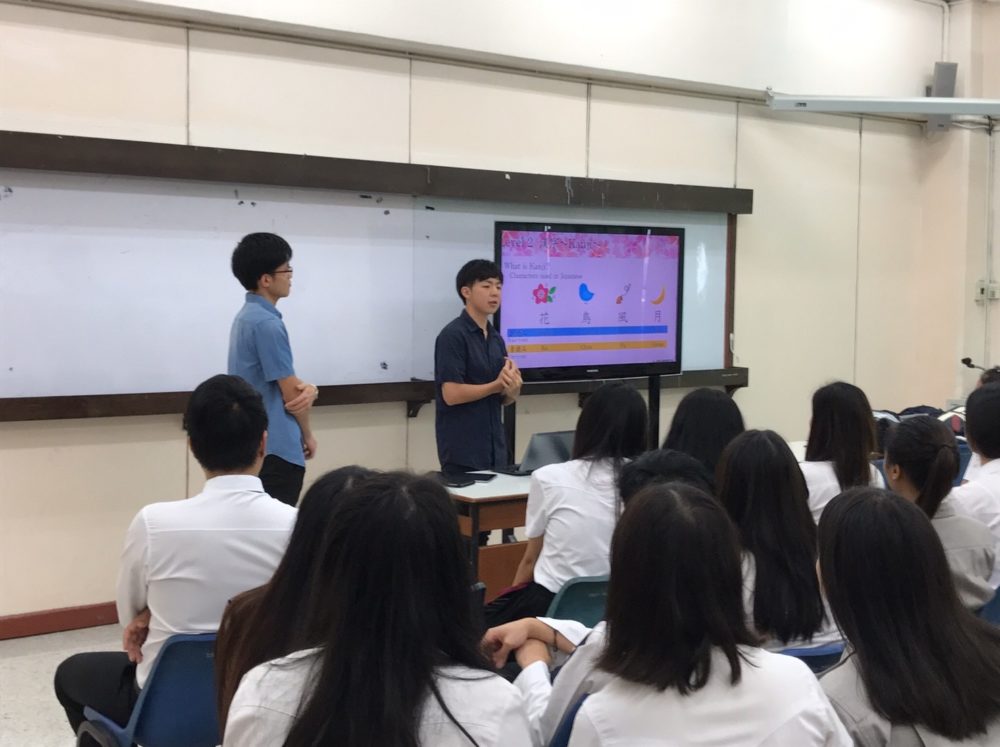

悩んだ時期もあったんですが、専攻科生のときにタイの大学へインターンに行って。校舎は古くて機材も少ないのに、タイの学生の熱量を感じて「もっとがんばらなきゃ」って感じました。

―大学院に入ってからのギャップはありましたか。

南畑助教:大学院入試のときの印象が強烈でした。

花田さん:僕もです。

南畑助教:必死で院試の受験勉強をしたんです。研究を半年間止めて打ち込みました。なのに、入試当日の大学生たちはすごく余裕があるように見えた。合格できたんですが、研究室の中で劣等感に駆られて「研究じゃ負けない」って息巻いていました。

実際、研究をこなしてきた量は大学生よりもずっと多くアドバンテージがあったのかなと思います。ExcelやPowerPointを駆使して毎週レポートを出してきた高専生は鍛えられていますね。

―研究へのポテンシャルの他に、高専生が進学するメリットは何だと思いますか。

南畑助教:センター試験を経由して二次試験を突破して……という一般入試より、高専から大学3年次編入のほうが気が楽かな。文系科目を勉強しなくても良いし、場合によっては数学も必要ありません。大学院進学を狙う人は選択肢の一つとして視野に入れておくのは良いですよね。

―現在の研究について教えてください。同じ研究室なんですよね?

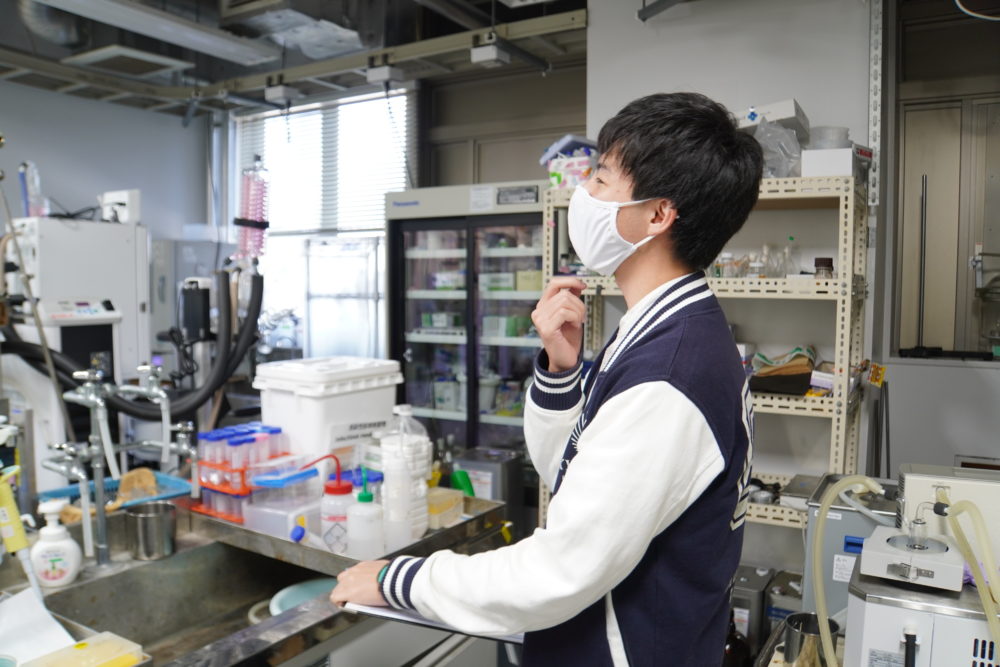

花田さん:同じ後藤神谷研究室ですが、内容はまったく違います。僕は、ウユニ塩湖などのかん水からイオン電池に使われる金属・リチウムを抽出する研究です。都城高専ではモンゴルの湖から採水したサンプルの水質検査を行いましたね。

今注目しているのは「深共晶溶媒」という、環境に優しい溶媒です。通常は有機溶媒を使うんですが、揮発したり臭いがきつかったりという問題がありました。「深共晶溶媒」は低揮発性・低コスト・難燃性などをかなえています。リチウムに反応する化合物を入れて、効率よく安全に抽出。低コスト・低環境負荷のリチウム溶媒抽出システムの確立を目指しています。

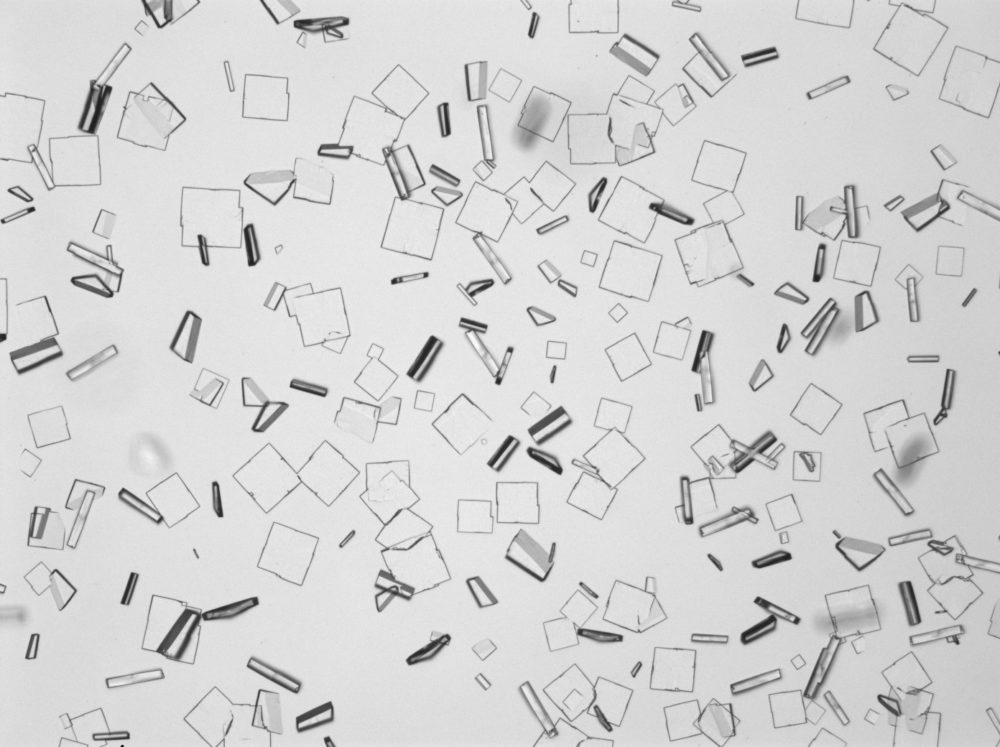

南畑助教:僕も高専では貴金属の回収技術に関わっていたんですが、今はまったく違う、タンパク質の集合体をつくる研究に携わっています。酵素反応を利用してタンパク質同士をくっつけるんですね。マイナスとプラスの電子をチャージしたペプチドタグをつけたものを混ぜると、3時間くらいで結晶になるんですよ。将来は医療分野での応用を狙っています。

例えば、新型コロナウイルスの表面のタンパク質をそのまま人体に注射しても、体内で抗体がつくられるほどの強い反応は起きません。そこでタンパク質の集合体にして投与すると、体が異物だと認識して攻撃し、免疫が生まれるんです。

―高専は設立から50年以上が経っています。これからの高専はどうあるべきだと思いますか。

南畑助教:以前の高専生に求められていた「高い精度の仕事を確実にこなす」という技術は、今後AIやロボットが代わりますよね。でも、高専の実験ベースの授業はなくなってほしくない。高い技術を持つ研究者を育てる場所になってほしいです。

花田さん:僕が卒業するころには、高専生の求人条件はすごくいいなと感じました。一度は就職してみたいんですが、いつかは教員になりたいので、途中で辞めるのが申し訳なくて迷っています。

南畑助教:アリだと思うよ。自分も去年までベンチャー企業にいたけど、一度社会を見ると企業が求める価値がはっきり分かるから。研究をどう実用していくかのビジョンを描けたら、将来学生を教える立場になっても役立つと思うなあ。

九州大学大学院工学研究院 応用化学部門(分子)後藤神谷研究室

〒819-0395

福岡市西区元岡744 伊都キャンパス ウェスト3号館5階514号室

TEL:092-802-2808

南畑孝介氏

Kosuke Minamihata

- 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門 分子教室 助教

2008年 都城工業高等専門学校 専攻科 物質工学専攻 卒

2010年 日本学術振興会特別研究員(DC1)

2012年 東京大学大学院 工学系研究科 学術支援専門職員、同 特任研究員、2013年 同 化学生命工学専攻 助教

2016年 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門 分子教室 特任助教

2018年 KAICO株式会社 営業・開発部門 マネージャー

2020年 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門 分子教室 助教

花田隆文氏

Takafumi Hanada

- 九州大学大学院 工学府 化学システム工学専攻

2018年 都城工業高等専門学校 専攻科 物質工学専攻 卒、九州大学大学院 工学府 化学システム工学専攻

2020年 日本学術振興会特別研究員(DC1)

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授

杉本 憲司 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 「やさしく、ふかく、たのしく」学ぶ情報工学。色付き有限オートマトンの可能性

- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授

高橋 芳明 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 前代未聞のキャンピングカーづくり。「呉キャン」の熱意が形になった“秘密基地”の全貌を明かす!

- 呉工業高等専門学校 機械工学科 学生

林 聖和 氏

- 半年ごとの学会発表が育てる力。研究と学会運営の両輪で学生の挑戦を支える

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科

情報システムコース 准教授

北園 優希 氏

- 学生と二人三脚で取り組む、ロボコンを通じた人間力の育成

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授

田中 昭雄 氏

-300x300.jpg)