とある高専に企業の開発担当者が。打ち合わせの相手は……学生!?

卒業研究のうちから企業との開発に取り組む、都城高専の野口研究室。なぜ学生に責任ある共同研究を? その効果は? 野口大輔教授にインタビューします。

勉強嫌いの学生が研究者に

—学生時代の野口先生について教えてください。

やる気のない学生でしたよ(笑)。鹿児島から関東の大学に進学して、遊んでばかりでした。大学院には行かず、学卒で芝浦メカトロニクスに就職。大学の研究とはまったく違う業務をすることになりました。

入社して1年目で、会社の先輩が大きな仕事を振ってくれたんです。すでに量産技術が確立していたMOディスクの量産効率をさらに上げるのがテーマです。

先輩は「お客さまがついているんだから。野口ががんばった成果が企業の利益に繋がるんだ」とよく言っていました。でも先輩は自分のやり方についてアドバイスはくれないんです(笑)。

—ある意味、厳しい。

それで「もっと良い研究成果を出すために基礎から勉強しないとな」と考えるようになりました。

学生時代は教科書を買わずに友人のをコピーしていたので(笑)、専門書を一から買いに行きましたね。高校の物理からやり直したんです。

初めて勉強がおもしろく思えました。覚えたことが仕事ですぐに活かされる。ゲームの攻略本を読んでいるような気分です。

詳しくなっていくうちに、やはり独学では限界があると感じました。「大学に行きなおそう」と心を決め、社会人をしながら博士号を取ったんです。

—すごい経歴ですね。そのあと、どうして都城高専に?

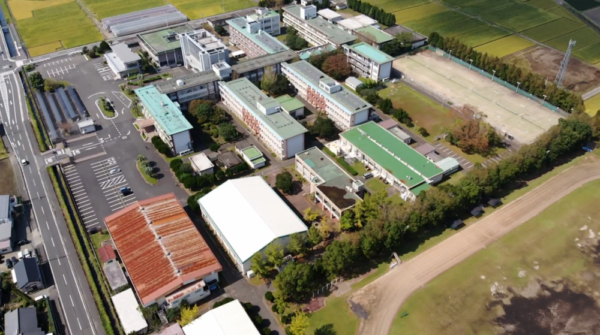

もともと子どもが生まれたら九州に帰るつもりで、ご縁あって都城高専に入職しました。

私が経験した学習のプロセスって、技術者教育に活かせるんじゃないかと考えたんです。研究で生まれた疑問を調べて解決する、得た知識をもとにまた研究を進めて世の中に還元する……。

学生たちにとっても、技術を社会実装する過程での成長はかけがえのない経験になるでしょう。だから、自分の研究室は企業が抱えている課題を卒業研究のテーマにしています。

お客さんと打ち合わせをして、納期を決めて進める。自分の研究が製品になって世の中に出回る。「自分がここまでできたんだ」という成功体験を持ってほしいですね。

「技術者は結果がすべて」が口癖なんですが、それは「どんなに努力をしても結果がなければ意味がない」ではなく「自由にやっていいですよ。でも、納期までに自分でスケジュール管理して努力すること。そこから結果の出し方、自分の勝ち方を見つけろ」って伝えたいんですね。納期までに間に合わなかったら「どうしてできなかったんだろう?」と考える力を身に着けます。

学生に必要なのは成功体験

—「結果がすべて」。ドライに聞こえますが、学生のことを思ってこその言葉なんですね。

情熱が大切だとは思いつつも、それは言って伝わるようなものじゃない。「やる気スイッチ」が押されて気づけることですよね。そのスイッチは、人から良い評価をされたときに点くものだと思っています。

自分の卒業研究を通して企業の方に喜んでいただく。大学生や院生のなかで学会発表をする。そんな経験を積むなかで、自分の能力の高さを知るんです。「もっと前に進みたい!」ってモチベーションが上がって、研究を好きになりますよね。

他には、教員が研究に打ち込む姿を示さなきゃ、と心がけています。学生には「結果がすべて」と言っているのに教授が成果を出さないのは筋が違うから、今の研究は「〇月までに実用化する」って公言して、自分を追い込んでいます(笑)。

加熱プロセスのいらない成膜技術

—野口先生の研究について教えてください。

スパッタリング成膜における薄膜構造制御に関する研究が主なテーマです。機能性材料を中心に扱っていて、過去には酸化チタン光触媒や透明導電膜を研究してきました。

機能性薄膜がその機能性を発現するためには、多くの物質において結晶構造をとる必要があります。結晶構造をとるためには一般的に200~1000℃程度の加熱プロセスが必要です。

薄膜なので単独ではなく基盤にコーティングされた形で使われることが多いのですが、フレキシブル基盤などの耐熱性に劣る有機系基盤は加熱できません。現在の結晶化技術が利用できなくなることが問題視されています。

そこで、熱エネルギーを利用せずにラジカルの化学アニーリング効果やスパッタ粒子の運動エネルギーを利用しました。

基板の表面上に堆積している原子に対してラジカルを衝突させます。原子の化合物化と同時に衝突による表面拡散を実現しました。よって熱エネルギーを利用しなくても十分に表面拡散、結晶化させることに成功しています。

過去にはHONDAの子会社であるホンダロックと共同開発し、自動車のサイドミラー用の親水ミラー成膜の技術を確立させました。青いサイドミラー、あれは光触媒が施されているんですよ。

九州のシラスに抗ウイルス効果

—身近なところに先生の研究が使われているかもしれないんですね! 他に、企業と進めているものはありますか。

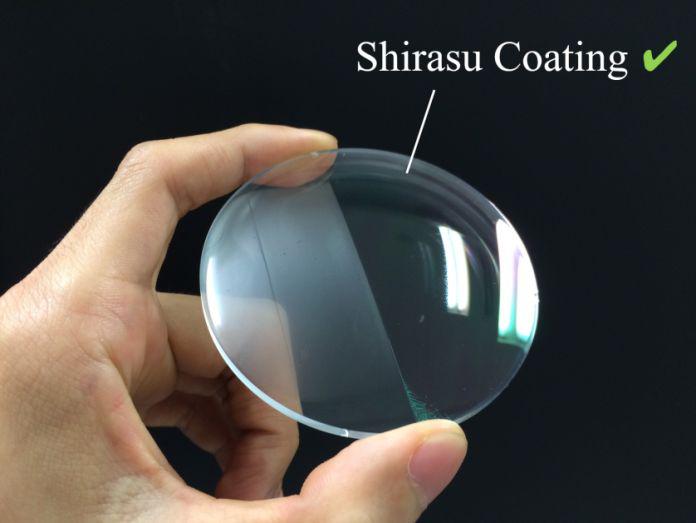

今は、シラス薄膜を開発しています。シラスとは鹿児島と宮崎に広がっている、火山から噴出した軽石や火山灰の地層です。

地元企業である高千穂シラス株式会社から「共同研究をしたい」と相談を受けました。「薄膜にしてみたらどうなるのかな?」という好奇心でやってみたのですが、低屈折率・低反射率・高透過率などの光学的特性、電気的特性としてイオン電導性(固体電解質)、超親水性、防曇性、抗菌性が確認できました。

このシラス薄膜を使ったシラス壁の抗ウイルス効果を検証しているところです。COVID-19と同じコロナウイルス科のネココロナウイルスが対象の実験で、2020年7月から始まっています。早く評価実験を終えて世に出したいですね。学生に有言実行を見せる時です(笑)。

野口 大輔氏

Daisuke Noguchi

- 都城工業高等専門学校 物質工学科 教授

1999年 東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 卒業、芝浦メカトロニクス株式会社 入社

2005年 芝浦工業大学大学院 博士課程 機能制御システム 修了、都城工業高等専門学校 物質工学科 助手。2007年 同 助教、2009年 同 准教授、2016年 同 教授

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏

-300x300.jpg)