和歌山高専本科卒業後、それぞれ、専攻科・東京農工大学を経て、現在は東京大学大学院で研究を進めている、山本真生さんと廣田主樹さん。高専時代のエピソードや、高専から大学院への進学について、お話を伺いました。

高専で気づいた研究のおもしろさ

―和歌山高専に入学したきっかけは何でしたか?

山本さん:小学生のころから家で生き物の世話をしていたこともあってか、理科が好きで、その中でも特に化学や生物が好きでした。高専は友だちの影響で知ったんですが、実験ベースの実践的な学習が、早い段階でできるのがいいと思って進学したんです。

廣田さん:僕も小さいころは、生き物を取りに行ったりするのが好きでした。高専のことは全然知らなくて、普通高校に進学するつもりだったんですが、塾の先生が教えてくれて知りました。調べてみると、興味がある分野を早くから学べることを知ってワクワクしましたね。

―高専での学生生活はどうでしたか?

山本さん:寮生活を5年間していたので、生活面でも自立できたと思いますね。勉強面では、実験は楽しかったですが、週2でレポート提出の課題があったのは大変でした(笑)。

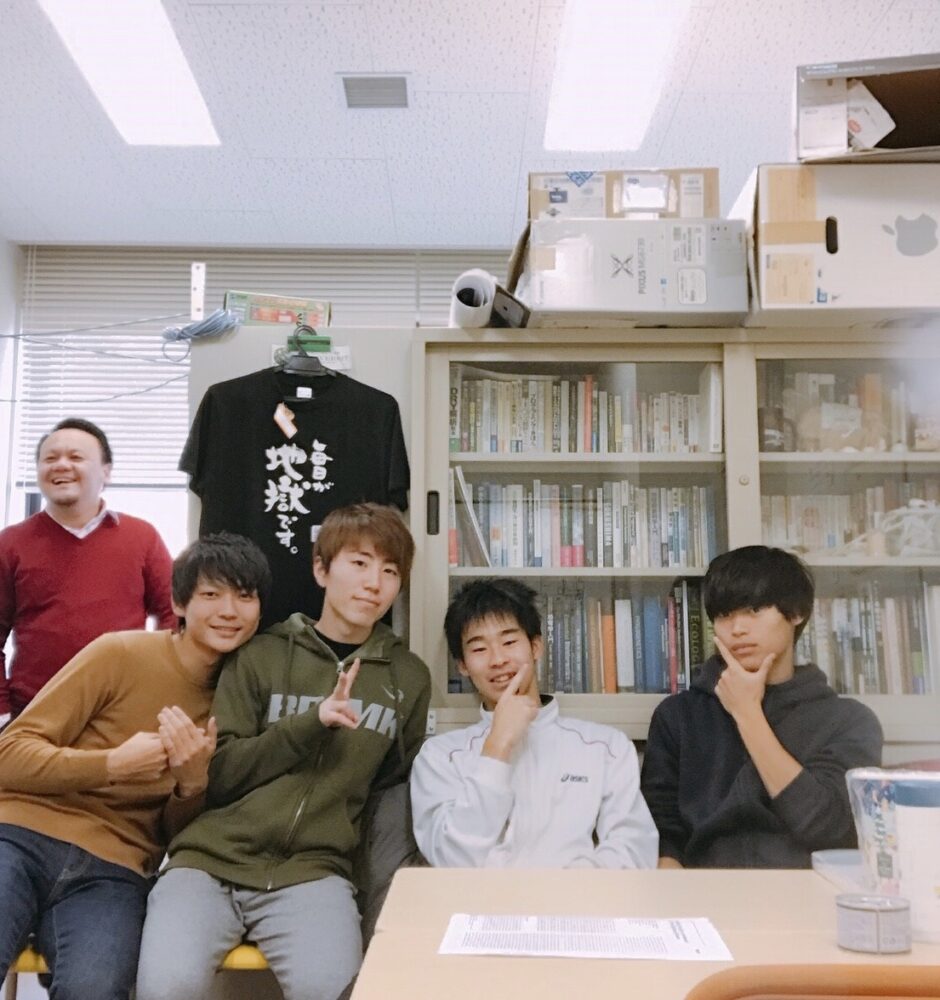

廣田さん:寮は、朝から晩まで四六時中友だちと一緒で楽しかったですね。寮でのイベントもあったり、大きな声では言えないですが、勉強せずに毎晩みんなでワイワイとパーティーしたり。大変だった思い出は…あまりないですね(笑)。とにかく楽しかったです。

―お二人とも、デフィン先生(https://gekkan-kosen.com/1446/)の研究室だったんですよね?

山本さん:そうです。デフィン先生の授業は、おもしろいうえに、わかりやすいんですよね。生き物の研究がしたかったのもあって、無脊椎動物の研究をメインでされている、デフィン先生の研究室に入りました。

廣田さん:先生からは、いろいろと経験になる環境を与えてもらっていました。すごい先生なので、先生にとっては簡単なことでも、僕らにとっては難しいんですが、それを「明日までにやって」とか。いい意味でクレイジーな先生でしたね(笑)。

山本さん:スパルタだったね(笑)。でも研究の基礎を叩き込んでもらって、本当に良い指導をしていただいたと思います。

―当時はどのような研究をされていたんですか?

-1.jpg)

山本さん:僕は、生き物の種類がどれだけあるのか、どうやって進化したのか調べることを、課題にしていました。その中で、博物館サンプルの遺伝子を調べる「ミュージオミクス法」という手法で、まだあまり知られていない、深海のヒトデについての研究をしていたんです。生物同士を比べて、どんな違いがあるのか、どうやってその違いが生まれたのかを調べていました。

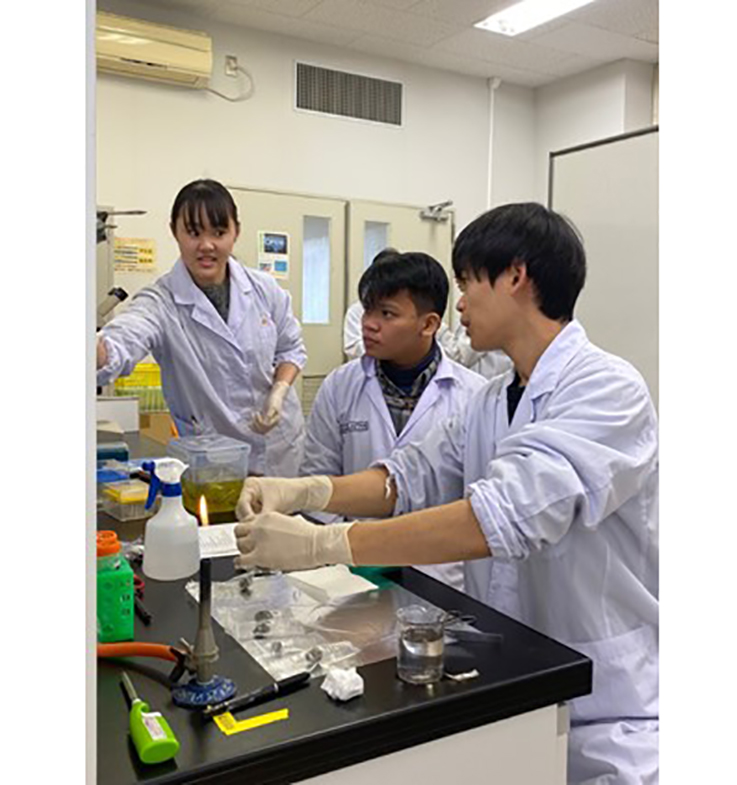

廣田さん:僕は山本くんとは全然違う研究をしました。世界にはいろんな種類のきれいな貝殻がありますよね。その中でも、オウムガイの貝殻がすごくきれいで立派で(笑)。オウムガイの貝殻に魅了されて、その貝殻がどのようにできているのかを研究していました。貝殻の構造は、タンパク質と炭酸カルシウムでできているので、貝殻からタンパク質を抽出して調べて、他の貝殻と比較してオウムガイの貝殻を形づくっている物質について探っていました。楽しくて、研究にはまりましたね(笑)。

―廣田さんは、大学でも同様の研究を?

廣田さん:大学では、「シアノバクテリア」という生物が持つタンパク質の環境適応能力を研究していました。タンパク質の解析手法について詳しく知りたくなって、東京農工大学に編入したんです。でも大学に行ったのは研究だけが理由じゃなくて、環境を変えたかったんですよね。和歌山高専の周りって何にもなくて(笑)。いろんな人と知り合って、いろんな分野を見てみたかったので、東京の大学に進学しました。

山本さん:専攻科までいくと7年間、そういう環境が続くからね(笑)。でも、3年間継続して一つのテーマをとことん研究できることは、専攻科に残るメリットだと思いますよ。僕は、デフィン先生の下で、それまでやってきた研究を続けたくて、専攻科に残ることを選びました。専攻科では、研究のサンプリングと学会発表で、1カ月間インドネシアに留学したんですが、発表では賞もいただいて、高専ならではの本当に貴重な経験だったと思います。

将来を見据えて学ぶ、大学院での研究

―東京大学大学院に進学した理由はなんですか?また、現在はどのような研究をされていますか?

山本さん:今の研究室は、デフィン先生の共同研究先で、以前インターンのような形で一緒に研究させてもらったことがあったんです。デフィン先生の研究室の先輩は、みんな東京大学の大学院に進学していたこともあって、僕もチャレンジしてみました。今は、深海のヒトデではなく、もう少し浅瀬にいる「イトマキヒトデ」を対象にして、これまでの手法と新たな手法を用いて、高専でやっていたことの応用のような研究をしています。

廣田さん:僕は、タコやイカなどの頭足類の研究をもう一度したいなと思って大学院に進学しました。今は、「カイダコ」という生物の進化について研究しています。カイダコは貝殻の持たないタコの祖先から貝殻を再び作れるようになったとても興味深い生き物なんです(笑)。研究の傍で、東大の大学院だと博物館で働くのに必要な「学芸員資格」も無償で取得できるので、その科目も履修しています。

山本さん:僕らの研究分野に直結する就職先って限られているから、将来の間口を広げるためにも、そういう資格が取れるのはメリットなんです。僕はもともと研究者になりたくてこの道に進んだんですが、高専の時に、公開授業を任せてもらった経験から、人に教えることにも興味がでてきました。学校以外の機関で教育の場に立つときには、学芸員資格が必要なこともあるので、僕も幅広く考えられるようにしています。

―デフィン先生は、高専教員になってほしいと言われていましたよ(笑)?

山本さん:(笑)。高専教員か、高校教師か、博物館か、水産試験場か…、可能性は広くもっておきたいですね。

廣田さん:デフィン先生はしょっちゅう言ってますよ(笑)。僕もまだ、具体的にどこに就職したいとか、はっきり決めてはいないですが、もし高専に就職したら、地域貢献できる研究をしていきたいなと思いますね。

―大学や大学院に進学して、高専との違いや、高専出身で良かった点などは感じますか?

山本さん:卒業してまだ2カ月ですが、高専は授業も部活もあって、日々いろいろなことで忙しくて充実していました。今はやることは研究だけですが、ひたすら研究に没頭できるので、違った充実感がありますね。でもちょっと孤独かな(笑)。

廣田さん:今はCOVID-19の影響もあって、会食とか仲良くなれる機会とか少ないしね。僕も、高専と大学、それぞれにおもしろさがあって、どちらも凄く充実していると感じています。高専出身で良かったと思うのは、実験の基礎の身に付き方ですかね。高専は実験の授業が豊富なので、手先を動かしてすぐに結果を出せるというのは強みだと思います。…山本くん、どうですか(笑)?

山本さん:僕も高専では学会発表や、論文執筆もたくさんやらせてもらっていたので、そういう部分でもアドバンテージになると思いますね。

「興味がある」という気持ちが大切。高専生に伝えたいこと

―東大大学院のお2人の専攻へは、どの学科で、どういう勉強をしている高専生が目指せるんでしょうか?

廣田さん:僕は「地球惑星科学専攻」という、地殻変動から宇宙空間まで幅広く地球のシステムを知ろうという専攻なので、生物だけでなく、物理や物質関係の勉強をしている人も目指すことができると思います。AI学習の研究をしている方など手法もいろいろですので、電気系の人とか、誰でも幅広く入学できるチャンスはあると思いますね。

山本さん:僕は「生物科学専攻」で、生物に特化しているので、生物を勉強している人が向いているかもしれません。でも、違う分野の研究を院から始める人も多いし、興味があるなら、チャレンジしてみていいと思いますよ。

廣田さん:それは僕も本当にそう思います!ここに入ってくる人は、本当にその学問に興味があって、その生き物が好きだっていう気持ちが強い人が多いんです。受験資格は誰でもあると思うので、今どういう勉強をしているかより、そういう気持ちがなにより大事だと感じますね。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

山本さん:高専は就職が強いので、そのメリットを生かすのもとてもいいことだと思います。名前の知られた大企業に、20歳で入社できるってすごいことですし。でも、やりたいことや目指したい職種があって、そういう道を開きたいなら、進学はいいと思いますね。勉強したり、人とのつながりをつくったり、いろいろなものを見るためにも、進学して自分の道を広げるのはいいことだと思います。

廣田さん:僕は大学に編入して、考え方が180度変わったので、進学はおすすめしたいですね。高専卒業後は、専門職につく人が多いと思うんですが、大学を出る人は、理系卒でも文系就職したり、起業したりする人もいて、選択肢が広がると思います。自分自身、いろいろな人に出会えて、進学は価値があることだと感じているので、高専生にはぜひ頑張ってほしいと思います。

廣田 主樹氏

Kazuki Hirota

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

2019年 和歌山工業高等専門学校 物質工学科 卒。

2021年 東京農工大学 工学部 生命工学科 卒。

山本 真生氏

Masaki Yamamoto

- 東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

2021年 和歌山工業高等専門学校 専攻科 エコシステム工学専攻 卒。

アクセス数ランキング

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏

-300x300.jpg)