「微細藻類(植物プランクトン)」と、鉄鋼業から大量排出される副産物「鉄鋼スラグ」、2つのテーマで持続可能社会の実現に向けて研究を続けられている、都城工業高等専門学校 物質工学科 准教授の高橋 利幸先生。高専教員になるまでの過程や教育への志を伺いました。

微生物研究の先にあった、高専教員への道

―学生時代の先生について、お聞かせください。

中学生の頃は高専の存在は知らず、自宅から通える普通高校へ進学し、理科の科目の一つとして生物を履修しました。生物の科目では、成績が比較的良かったこともあり、得意科目になりましたね。当時、遺伝子組み換えやヒトゲノム計画など、遺伝子関係の技術がメディアで華やかに報道されており、バイオロジーに魅力を感じたのもその頃です。

将来の夢はまだはっきりしていませんでしたが、バイオロジーの何かに関わりたいという思いから、広島大学の理学部・生物科学科へ進学しました。

広島大学には日本で唯一、両生類を専門に研究している「両生類研究センター」があって、当初はそこがおもしろそうだと思っていたんです。しかし、4年間を過ごすうちに、他のことに興味を持って……結局、在学中に接点はありませんでした(笑)。

学部生4年の卒業研究で出合ったのが、今の研究にもつながる「微生物」です。当時は、生物と生物が相互作用する、共生の研究に微細藻類(植物プランクトン)を使っていました。研究は楽しかったのですが、「研究職に就くのはリスキーだ」と周りに聞いていたので、大学では教員免許を取得できる教職課程の科目も履修し、教員をしながら研究を続けられる道を模索していました。

―高専の教員になる前は、慶應義塾大学で助教をされていたのですね。

.jpg)

ええ。博士号を取得後、最初に常勤就職したのが慶應義塾大学です。当時、全国的に「助教」という職位が大学で一般的になった頃で、かつ、任期制導入が広まった年でした。そのため、着任時から、遅かれ早かれ退任することになっており、慶應義塾大学での教育研究活動の傍ら、次の勤務先を探していたのです。その中で、偶然、見つけたのが都城高専でした。

.jpg)

都城高専に着任したのが2009年。「ロボット製作局」いわゆる「ロボコン」の顧問を任されて、ようやく高専とはどんなところかを知りました。その年は、沖縄で開催された地方大会で勝ちあがり、全国大会へも同行。「高専を満喫したなあ」と思いましたよ(笑)。

着任当時、授業では主に学生実験を担当し、マニアックなことを聞いてくる学生が多くいる環境のおもしろさを体感することになりました。

2つの研究で、持続可能社会の実現を考える

―先生の研究について、お聞かせください。

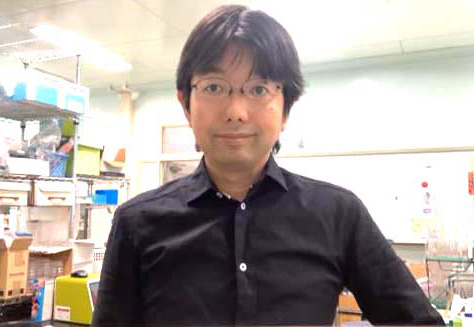

現在、2つの研究を主要テーマとしています。一つ目は「微細藻類の利用に関する基盤技術の開発」です。

大学時代の研究を一部引き継ぎ、数ミクロンサイズの水中(海水・淡水・汽水域など)に存在する微細藻類を使った研究です。微生物は、古くから発酵食品の製造や醸造などに使われています。特に微細藻類は、近年では環境問題の解決に寄与するバイオ燃料など、さまざまな観点から注目されています。

しかし、培養技術がボトルネックとなり、活用の場を制限されているのが現状です。いかに増やし、効率よく回収するか。この基盤技術の開発に力を入れています。

SDGsをきっかけとして、微細藻類市場は2027年までに1.37 billion US$規模の成長が期待されています。欧州では成長戦略にも取られている点から、微細藻類関連の技術開発を進め、その応用利用に貢献していきたいと思っています。

―もう一つの研究テーマが、生物ではないとは意外でした。

そうなんです。「産業副産物の機能変化やその応用利用法の開発」について取り組んでいます。高専にきてから携わることになったテーマで、きっかけは、微生物を用いた環境評価でした。

さまざまな産業副産物の中でも、私たちが扱っているのは、鉄鋼業から恒常的に大量排出される副産物「鉄鋼スラグ」です。大部分がコンクリートの原料などとして活用されている一方で、含有組成などいくつかの理由から年間数千トンは廃棄処分の対象となってしまい、処分場のひっ迫を引き起こしていることが問題視されています。

私たちは、鉄鋼スラグの利用として、その活用が十分に進んでいない、水と接する環境下での利用技術の開発研究を進めています。

学生の自主性を育む教育を目指して

―教育方針についてお聞かせください。

基本的な知識を生かしながら、自ら考え、知識を深められる学生を育てることを目標に掲げています。パソコンが一般家庭に普及する前のような、専門的な知識に触れる手段が限られていた頃であれば、高専教員の持つ専門的知識は、それらを暗記して覚えることに意義があったかもしれません。

しかし、現在はICT技術も発展し、多くのことを自分で調べられる時代になってきました。専門的な内容を理解できるように、その前段階となる基礎的な知識については、従来通りしっかり指導する必要があります。しかし、教員が学び、研究してきた専門分野の最先端は、学生らが社会に出た時の最先端ではありません。

だからこそ、全ての教科について一言一句しっかり暗記するよりは、基礎的な知識をしっかり理解した上で、それらを活用する訓練やそのための機会の提供が重要になると考えています。

例えば、新型コロナウイルスの特徴や、ワクチン・PCR検査については、2021年の現時点では身近な事例ですが、教科書を見ても、新型コロナウイルスに関連して載っている訳ではありません。授業では、知識に身近な実例を絡ませながら、わかりやすく説明することで学生たちの興味関心を惹きつけるようにしています。

―今後の展望について、お聞かせください。

.jpg)

教育面では、学生たちの自主性を育むために、新しい教育の仕方やツールを工夫して、従来の講義スタイルにこだわらずに授業を展開していきたいと考えています。

また研究については、2テーマとも今年度でプロジェクトがひと段落つくタイミングなので、次年度に向けて新しいプロジェクトを組み直し、新しい体制を構築していきます。

高橋 利幸氏

Toshiyuki Takahashi

- 都城工業高等専門学校 物質工学科 准教授

2002年 広島大学 理学部 生物科学科 卒業

2004年 広島大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 博士課程(前期)修了

2007年 広島大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 博士課程(後期)修了

2007年 慶應義塾大学 商学部 助教(自然科学)

2009年 都城工業高等専門学校 物質工学科 助教

2011年 都城工業高等専門学校 物質工学科 講師

2014年 都城工業高等専門学校 物質工学科 准教授 現職

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 研究は技術だけでなく「人と人がクロスする連携」が重要。「集積Green-niX」の「X」に込めた半導体への思い

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット(工学院電気電子系担当)教授

若林 整 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- ライフステージに合わせてキャリアチェンジ。高専で磨かれた“根性”は専門外でも生きている

- 株式会社ザイマックス

株式会社ザイマックストラスト(出向)

柏渕 祐子 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

- “なんとなく”の先にあった光。何事にも柔軟に挑戦する姿勢が、道を切り開いていく

- 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 教授

小林 義和 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- 工業高校から高専へ編入! 苦手な化学の克服が、人生のターニングポイントだった

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 准教授

松原 貴史 氏