ご自身が高専生の時に見た「音源分離」のデモに衝撃を受け、現在まで研究を続けてこられた徳山高専の宮崎亮一先生。高専時代の経験を生かし、学生に寄り添った教育に尽力されています。現在のご研究内容や学生時代の思い出、今後の取り組みについてお話を伺いました。

大きく成長できた高専での学生生活

―先生は高専のご出身だそうですね。

生まれも育ちも大阪府で、大阪府立高専の出身です。中学生の頃、高専のオープンキャンパスに参加して「世の中にはこんな面白いことをしている学校があるんだ!」と感動したことがきっかけで、高専への進学を決めました。

高専での学生生活は、部活のイメージが強いですね。テニス部に所属していたのですが、7:30には学校に集合して朝練、昼間は授業と実験、放課後は19時まで練習…という毎日でした。

その中で1年に1度開催される高専大会は、大きな目標でした。中学や高校の大会と違って、出場する学生皆が同じような授業を受け、実験をして、時間がない中でなんとか部活に取り組んでいるんですよね。私は、そういった環境で全国の高専生と高め合いながら、5年間やり通すということに楽しさを感じながら、活動していました。

そんなテニス漬けの日々の中で、4年生の時にはロボコンにも出場しました。ロボコンには各高専から2チーム出すことができるのですが、私の学校ではロボコン中心に活動する「ロボット倶楽部」から1チーム、もう1チームは有志チームとして出場していたんです。そのため、私もその有志チームとして、参加しました。

有志チームは、ロボット倶楽部と違って前年までのノウハウや先輩からの技術の引き継ぎがあまりなくて。私のように初めて参加する学生も多い中で、どうやってアイデアを具現化していくのかという段階が1番大変でしたね。

与えられたテーマに沿って、ゼロから何かをつくり上げるという作業は、授業内の実験ではまず経験できないことです。今思い返しても、とても良い経験だったなと思います。

―そこから、徳山高専に着任されたきっかけは?

高専に入学した時は、なんとなく「将来はメーカー系に就職するんだろうな」と思っていました。ただ、専攻科生の時に個別指導塾でアルバイトしていたことがありまして、「それぞれの得意不得意に合わせながら、二人三脚で目標を達成していく」という事にやりがいを感じていたんです。

その頃から、就職先として「教員」という仕事を意識するようになっていました。最終的に教員になることを決めたのは博士課程に進んだ時です。

将来何をしたいのかを考えた時に、自分がいろいろな面で成長させてもらった高専の教育に、今度は教員として携わりたいと思うようになったんです。だから、大学教員になることは全く考えていなくて。いくつかの高専を受けてダメだった場合は、民間企業を受けようと考えていました。それから、縁あって徳山高専に赴任することになりました。

人々の健康や安全を守る「音」の研究

―現在はどのようなご研究をされていますか。

「音」に関することを主なテーマとして、基本的には、他分野の教員や企業と連携しながら研究を進めています。

最近ですと、高知大学と共同で、食べ物を飲み込むときに気管などに入ってしまう「誤嚥(ごえん)」を検知するようなシステムの開発に取り組んでいます。誤嚥は、高齢になればなるほど発生しやすく、それによって肺炎のリスクが高まることもあります。なので、まずは食事中に何回飲み込んだのかといった情報を「音」を使ってモニタリングしようという研究をしています。

具体的には、スマートフォンと連動した小型のマイクを首元に付け、取り込んだ音の情報から、AIを使って「飲み込んだ音」「咳払い」「話し声」などを識別します。ゆくゆくはデータ量を増やしていき、飲み込んだ音が「正常」か「誤嚥」かを判断し、アラートを鳴らすことで、周囲に知らせることができるようなシステムを目指しています。

また、土木の先生と共同で行っているのは、橋に関する研究です。私たちの周りには至る所に橋が設置されていますね。それらを点検するためには、目で見る・叩いて音を聞くことによって定期的に安全を確認する必要があるんです。

比較的小さな橋であれば、人の手で叩いて点検することも可能です。しかし、大きな橋に関してはコストや危険性も高く、なかなか難しいんですよね。また、点検の度に交通整備をする必要がありますし、目で見ても細かなひび割れを検出できない可能性もあります。

そのため、私が行っているのはマイクを付けたドローンにハンマーを乗せて、橋を叩くというもの。そこから読み込んだ音を識別することで、従来の方法よりも安全かつ正確に点検することを目的としています。

―そのような研究を始めたきっかけは、なんだったのでしょうか。

高専4年生の時、奈良先端技術科学大学院大学の「いつでも見学会」というオープンキャンパスで「音情報処理学研究室」を見学したのが始まりです。

そこで「音源分離」というデモを見て、これまでの価値観が全て覆るくらいの大きな衝撃を受けました。2~3人がマイクに向かって同時に話しているのに、機械を通してスイッチを切り替えると1人の声だけが遅延もなくきれいに聞こえてくるんです。

そのときの感動は、今でも鮮明に覚えていて。それまではイヤホンやMP3プレイヤー等に触れるのが好きという程度だった私が、その日のうちに「この研究室に進学したい!」と決意したんです。専攻科卒業後には同研究室へ進学し、現在のベースとなる研究を始めました。

1人1人に寄り添った教育を

―今後、力を入れて取り組んでいきたいことはありますか?

私が高専で成長した経験やその思いを、もっと学生に伝えていきたいと考えています。その1つとして、研究室の学生には学会発表を多く経験させるようにしています。

発表には、ただ研究成果を示すだけでなく「どのようなデータをどのように見せるのか」、「聴衆のバックグラウンドに適した説明になっているか」などを考慮する必要があります。そのため、発表練習にはかなり多くの時間を使っています。その分、発表を通しての学生の成長は目を見張るものがありますね。

ただ、私自身が学生の頃に研究発表の重要性を感じてたかと言われればそうとも言えなくて(笑)。今になったから分かることでもあるんですよね。そういった自分の経験を伝えながら、学生に「自分が打ち込んだ研究」に自信を持って卒業してもらうため、これからも学生に寄り添った指導を心掛けていきたいと思っています。

また、研究室以外で関わる学生に対しても、より近い距離感でサポートしたい。そのため、学生1人1人に向き合えるような、これまでにない教育のしくみづくりにも少しずつ取り組んでいきたいです。

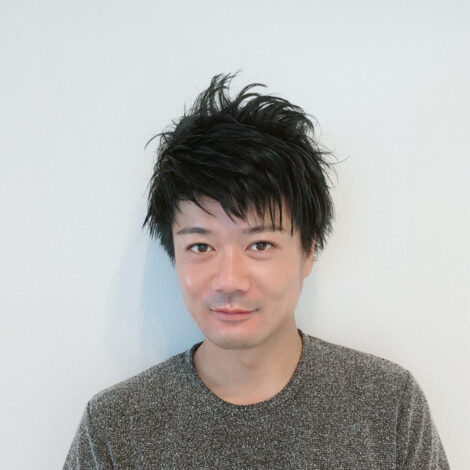

宮崎 亮一氏

Ryoichi Miyazaki

- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科 准教授

2008年3月 大阪府立工業高等専門学校 システム制御工学科 卒業

2010年3月 大阪府立工業高等専門学校 総合工学システム専攻 機械工学コース 修了

2012年3月 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士前期課程 修了

2012年4月~2014年3月 大阪府立工業高等専門学校 非常勤講師

2013年4月~2014年3月 日本学術振興会 特別研究員(DC2)

2014年3月 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 博士後期課程 修了

2014年4月 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科 助教

2020年1月より現職

徳山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏