英語が好きで、学生時代から海外との活動にも力を入れられていた奈良先端科学技術大学院大学の浦岡行治先生。研究室にも留学生が大勢おられ、現在も海外とのつながりが深いようです。そんな浦岡先生に学生時代のエピソードや研究内容についてお伺いしました。

ALT・留学経験のある先生の影響で、英語がもっと好きに

―浦岡先生は、阿南高専のご出身だそうですね。

はい、小学生の頃の将来の夢は「学校の先生になること」だったのですが、家庭の都合で「大学には行かせられない」と言われていたんです。でも、高専に行けば短大卒業と同等の資格が得られるし、優秀だった先輩が高専に行ったという話を聞いて、私も高専に行きたいと思うようになりました。

子供の頃は、セミやカブトムシといった昆虫を捕まえて遊んでいたことはあったのですが、電気や機械といった分野は全く興味がなかったんですよ。電気工学科を選んだのも、友人がその学科を選んだからでしたね。

ただ、実際に高専に入って電気系の勉強を始めると、すぐに夢中になりました。阿南高専には熱心な先生がたくさんいらっしゃって、どの授業も面白かったですね。

―好きな授業は何だったのでしょうか。

英語が好きでした。中学生の頃も好きだったのですが、高専で外国人の先生から授業を受けたことで、より好きになりましたね。アメリカ人のマホーニー先生がALT(Assistant Language Teacher)だったのですが、教会で牧師もされている方でして。その先生の授業が刺激的でした。山村で育った私が外国人に英語を教えてもらえるなんて夢のようでしたね。

日本人の先生でも青木茂芳先生という留学経験のある方がいらっしゃったので、英語を放課後勉強させてもらいました。先生方の影響も受けて、私も20歳になる頃には英語が話せるようになっていましたよ。

あと、旋盤や鋳造などの機械実習も良い経験でしたね。私は手先が不器用で、当時は失敗も多かったのですが、電気科なのに機械系の知識もつけられたので良かったと思います。当時は嫌いでたまらなかったのですが、今は、貴重な経験だったと思いますね。放課後に電気工事士の資格取得のための課外授業も開かれていて、無事資格を取得できました。阿南高専はいろいろ実体験を学ぶのに最適な環境でしたよ。

卒業研究を通して、現象が理解できるようになった

―部活動は、何かされていたのですか。

音楽好きだった近藤敬一先生が、放課後に学生を集めてアンプ(増幅装置)をつくる活動をされていました。私は当時からクラシック音楽を聴くことが好きだったので、近藤先生の元で2〜3カ月かけて、真空管のアンプを作製していましたね。自分の作ったアンプでクラシックを聞いたら感動しました。

さらに、英語が好きだということを生かして、ESSにも入っていました。ESSでは他の大学との交流もあって、英語を通して人脈が広がったのは良かったですね。一緒にキャンプをしたり、英語を使ったディベートをしたりしていました。女子大学の学生と話したりして緊張したのを覚えています。

―浦岡先生は、寮生だったそうですね。

阿南高専は1〜2年生は全寮制で、3年生以降は自由でしたが、自宅から阿南高専まで2時間もある距離だったので、5年間寮に入っていました。寮のごはんは麦が混ざったご飯だったのですが、毎週月曜日に出てくるお米のカレーが楽しみでしたね(笑)

朝は6時半にラジオ体操の音楽で起こされていたので嫌でしたが(笑)、寮だと友人とずっと一緒だったので、毎日楽しかったです。放課後はみんなでソフトボールをして遊んだり、夏は海水浴をしたり、充実した日々でした。また、寮の中では、先輩は先生より怖かったですね(笑)

-卒業研究は何をされたんですか。

プラズマの理論の研究をしました。具体的には、ガスに高電圧を印加すると、プラズマ状態になってガスが光るのですが、このガスが光るメカニズムについての研究です。これは、半導体の製造プロセスにつながっています。最初は難しい研究だと思っていたのですが、研究を進めていくうちに現象が理解できるようになり、理論的に説明できるようになったことは良かったですね。

この研究はアンプの作製でもお世話になっていた近藤先生の元で行っていたのですが、近藤先生のおかげで「マクセル方程式」という電気の基本となる方程式の大切さを知ることができました。モノづくりが好きな熱心な先生でしたので、一緒に研究ができて良かったですね。今でも近藤先生は、尊敬しています。

大学では、半導体の「電子の流れやすさ」を研究

-大学では、どのような研究をされていたのですか。

服部和雄先生のもとで半導体の研究をしました。半導体はいくつもの膜が重なり合ってできているのですが、性能の良さを決めるのが「電子の流れやすさ」なんです。膜同士が重なり合っている部分を電子が流れるので、どうすれば電子が流れやすくなるか、サンプルをつくって分析していました。

実験には窒素ガスを極低温で冷やした液体窒素を使うのですが、1回の実験で液体窒素を使い切らなければならなかったんです。一度実験を始めると24時間以上かかることもあって、実験は徹夜で行っていましたね(笑) 体力的に大変な面もありましたが、良い特性が得られたときは嬉しくて、研究の面白さにつながりました。

-大学生の頃に、アメリカにも行かれたそうですね。

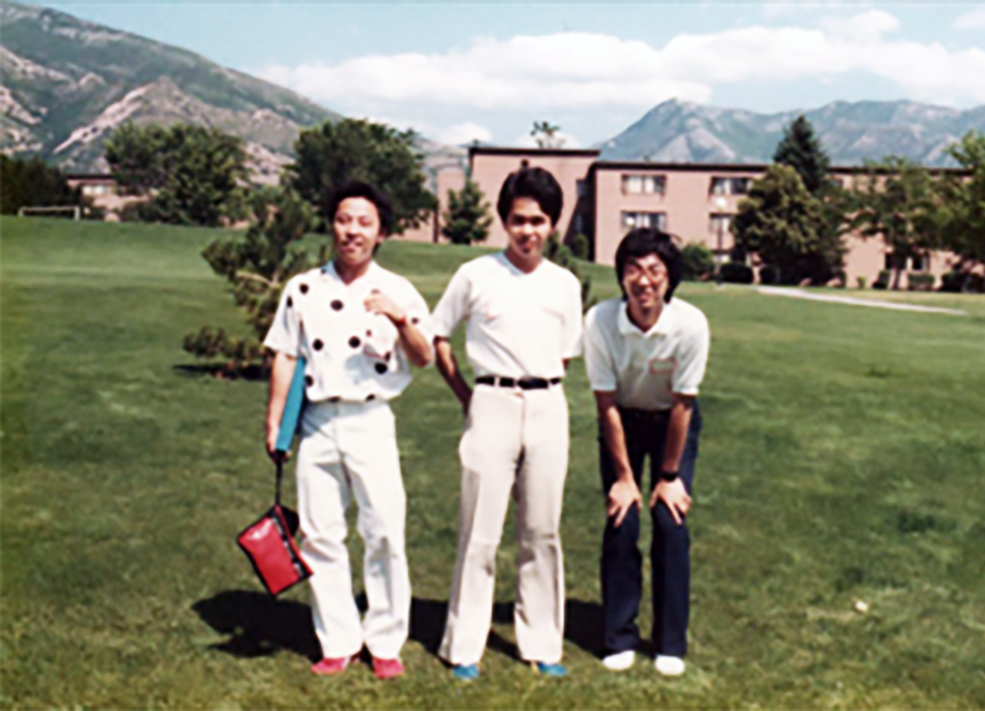

学部4年生の頃に、名古屋テレビが毎年開催していたイベントに応募して、1カ月間アメリカに行きました。私にとって初めての海外だったので、毎日が新鮮で刺激的な日々でしたね。

アメリカを東から西まで車で横断して、ユタ大学やボストンの美術館など、さまざまな場所を訪れました。ユタ大学の先生の家に1週間ホームステイさせてもらう機会もあって、本当に良い経験をさせてもらいましたね。

また、このイベントには毎年10人の大学生が参加していて、交流できたのも良かったです。このイベントで出会った人たちとは今でも連絡を取り合っていて、医者や先生をしている方もいます。高専で英語が好きになっていたことが、ここでも役に立ちましたね。

大学に進学するメリットは、「世界が広がること」

―今後の展望を教えてください。

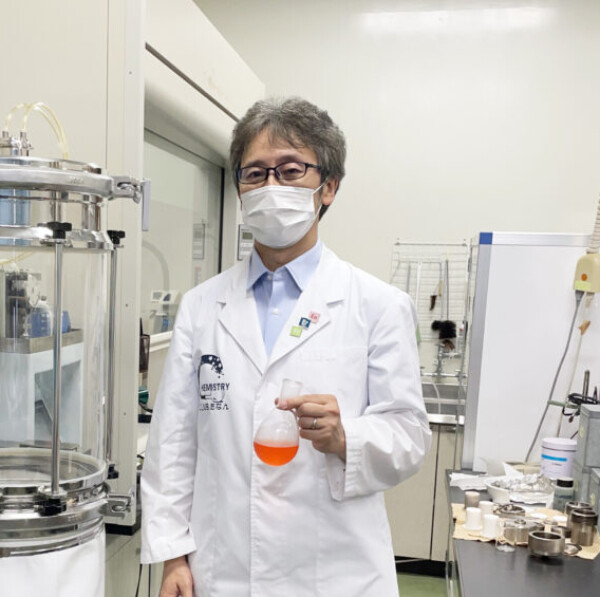

「SDGs」という言葉をよく聞きますが、私が行っている半導体の研究もSDGsにつながっています。最近では「ブロックチェーン」や「メタバース」という仮想空間をつくるというプロジェクトが進められていますが、それには半導体の性能も必要とされているんですよ。だから、私の研究は「新しい時代を支えている」研究なんです。今後は、半導体の研究を通して、地球温暖化の防止に貢献していきたいと思いますね。

教育面では、留学生に対するサポートをしていきたいです。私の研究室の約4割が留学生なのですが、優秀な学生ばかりなんですよ。東南アジアやヨーロッパなど、世界各国から留学生が集まっているのですが、日本人の学生にも良い影響を与えています。しかし、中には留学したくても金銭的な事情で日本に来られないという学生もいるので、そのような学生たちの応援ができたらとゆくゆくは考えていますね。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

高専も学ぶ環境は整っていますが、大学に進学することで、より深いところまで学ぶことができます。深い知識をつけるには、自分の限界をつくらずに、さまざまなことにチャレンジしてほしいですね。そうすれば、世界で戦える技術者や研究者になれるのではないかと思います。そのための1つの方法が、大学進学ではないでしょうか。

私自身、高専から大学に進学してみて、高専生は進学先でも有利だなと実感しました。専門的な分野を学んできているから、大学でもリーダーシップが取れて、即戦力で活躍できるんですよね。これは、就職先でも同じようなことが言えると思います。

大学に進学するメリットとしては、「見る世界が広がること」が挙げられますね。大学には、全国の高専から優秀な学生が集まってきます。友達が増えるだけではなく、他の学生から刺激を受けて成長することができるので、大学に進学する価値はあるでしょう。

そして、私が現在勤めている奈良先端科学技術大学院大学は、世界レベルの研究環境が整っています。高専生のインターンシップを募集したり、高専に出前講義に行ったりと、高専とのつながりも深い大学なんですよ。国際共同研究も行っているので、海外志向がある学生には、ぴったりの大学だと思います。設備が整った環境で研究して、自分を高めたいという学生は、ぜひ奈良先端科学技術大学院大学で一緒に学びましょう!

浦岡 行治氏

Yukiharu Uraoka

- 奈良先端科学技術大学院大学 教授

1981年 阿南工業高等専門学校 電気工学科 卒業

1983年 豊橋技術科学大学 電気電子工学科 卒業

1985年 豊橋技術科学大学 電気電子工学専攻 修了

1994年 豊橋技術科学大学 電気電子工学専攻 論文博士

1985年 松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社)半導体研究センター

1999年 奈良先端科学技術大学院大学 助教授

2009年より現職

阿南工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏