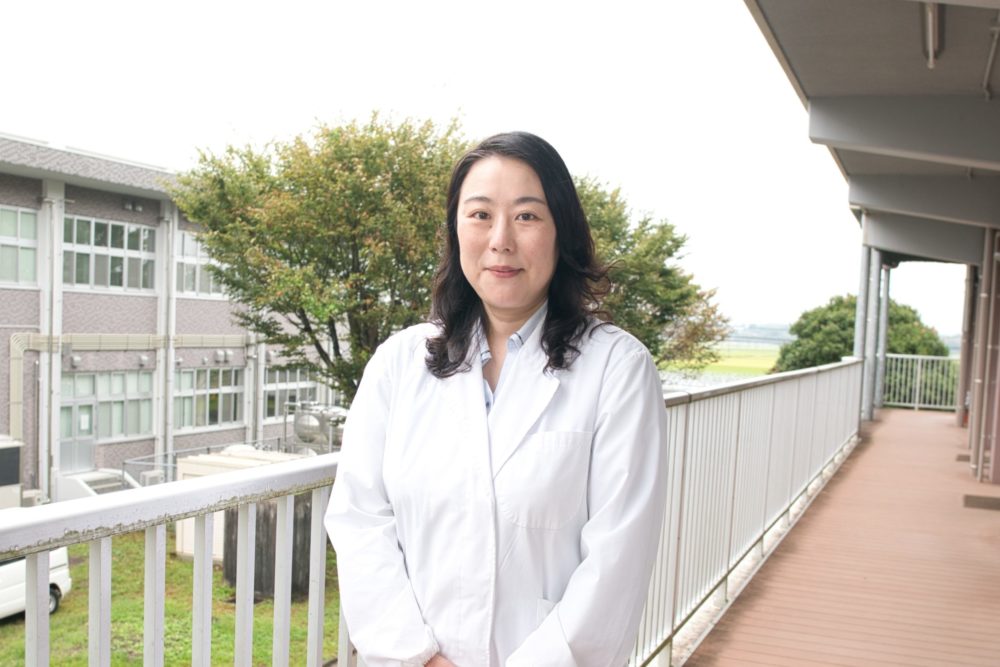

高専は女子校と似ている? 高専生活のおもしろさを女子校出身の都城高専岩熊美奈子教授にインタビューします。

—なぜ研究者に?

地元の福岡では中高一貫の女子高に通っていました。その頃は研究者に進む道なんて考えていなくて、大好きなマンガ『動物のお医者さん』(白泉社)の影響で「理系に行きたいなあ、白衣ってかっこいいな」とぼんやり思っていたくらいです(笑)。女子校は、理系に行きたい子が少ないんですよね。数学や理科の授業も公立と比較して少なかったですね。

-2.jpg)

私が大学に合格したことを知った母の友人が「あなたの通う大学に、私のいとこが勤めているから」と、ある教授を紹介してくれました。それがたまたま同じ学部、学科の方でした。この教授との出会いで人生が大きく変わりましたね。

すごくフレンドリーな教授で、友だちと一緒に廊下を歩いていたら研究室に招いてくださったこともありました。母の友人の紹介で話しやすかったこともあり、教授に対する心の壁がなくなっていきました。

大学3年生でどの研究室に行きたいか、希望を出さなければいけない時期になって、悩むようになりました。そんなときその教授に「研究室は決まった?」と話しかけられました。

この研究室では、酸溶液から金属回収をするための回収材を開発する研究が中心でした。研究を進める中で分子設計をして、特定の機能を持った分子を生み出すことができる。自分の狙ったように、いかようにも機能を変えられるんだよ、と教えてもらったんです。自分の手でこの世にない新しい機能をもつ物質を造れることに魅力を感じ、教授がボスである化学工学系の研究室を選びました。

今もこの研究室での研究を継続しています。研究室では多くの国内や国外の学会に登壇させていただきました。現在の学会活動の多くは学生時代からの継続です。

—素敵な出会いがあったんですね。どうして高専教員の道を選んだのでしょうか。

研究室の同級生に、高専の卒業生がいたんです。そこで初めて高専というものがあることを知りました。

同級生といっても、3歳年上でした。大手企業に在籍しながら大学に学位取得のため編入してきた方で、物の見方が人と違っていて「高専生っておもしろい」というのが第一印象です。

修士課程2年のとき都城高専に応募し採用されました。博士号は助手をしながら出身の研究室で取りました。当時は学生との年齢差はほとんどなく、学生とはすごく仲良くなれましたね。

高専は私が育った中高一貫教育の出身女子高と雰囲気がよく似ているなあと思います。先生の時間割は中学と高校の境がなく、中1を教えたあと、すぐ高3を教えに行く。6年通じて生徒を教育するという雰囲気です。

高専では、5年間もしくは7年間を通じて高校生と大学生レベルの学生を同じ先生が一貫で教育します。中高と高大の違いはあれ、枠を超えた教育が中高一貫教育と高専の似ているところだな、と思います。在籍する年齢は少し違うけれど、思春期を同じメンバーで過ごす経験ってすごく貴重です。私も今、この歳になっても当時の友達と頻繁に連絡を取りあっています。

—研究について教えてください。

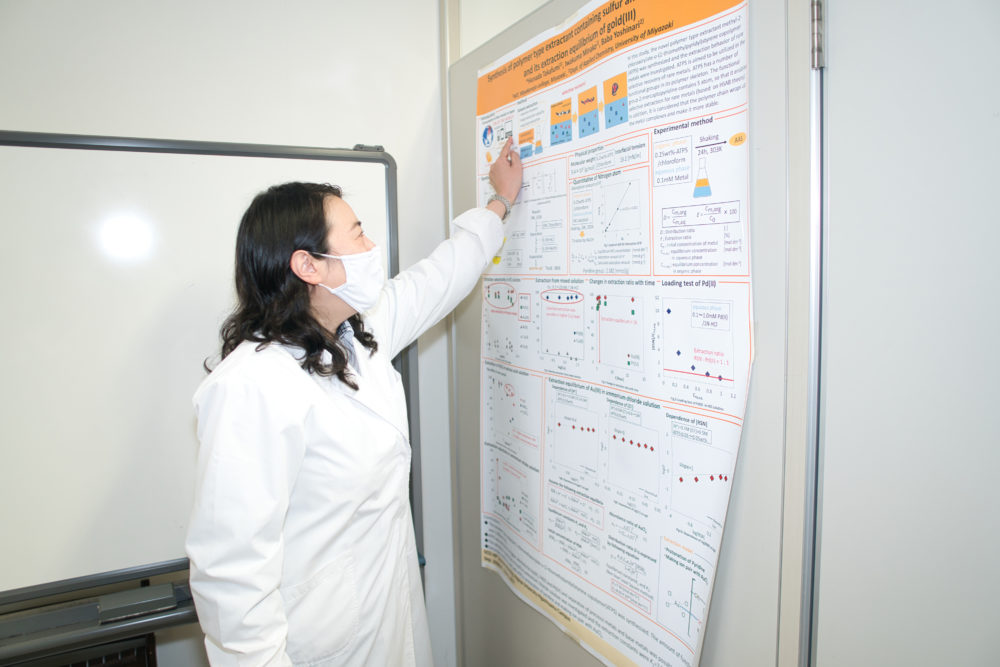

金属の分離剤を開発しています。使い終わった携帯電話やパソコンの基盤、太陽光パネルなどから、ターゲットの金属を取り出す技術です。廃棄のパソコンや携帯電話は今後増え続け、「都市鉱山」と呼ばれています。今、注目の資源になっています。都市鉱山のトピックスとしては2021年に開催される東京オリンピックの金メダルは、皆さんが廃棄した携帯電話やパソコンなどの都市鉱山から出来ています。

回収技術の中で、金属を酸溶液に溶解して回収する抽出操作や吸着操作について研究しています。抽出操作は、有機相(抽出剤が含まれる)と、水相(金属イオンが含まれる)を振って抽出剤がターゲット金属を捕まえ、有機相にターゲット金属を持っていくことで分離します。私たちは有機相に溶かす「抽出剤」というものを分子設計しています。抽出剤には官能基を導入して、その官能基の働きによって、ターゲットの金属と反応するかが決まります。

私たちは、吸着という技術も研究しています。吸着操作は、基本的には抽出剤の固体版と思ってもらって結構です。固体ですと、水相からろ過するだけなので、分離が簡単ですよね。水道水の浄化カートリッジにも使われたりします。研究では固体にたくさんの穴が開いている吸着剤を使用することで表面積を稼ぎ、吸着剤表面だけでなく、穴のなかにたくさんの官能基を導入することがポイントです。

「抽出剤」や「吸着剤」は「キレート」とよばれる部分を持っているものを作ることが多いです。キレート部位が、ターゲットの金属と結合を作ります。「キレート」は「カニのハサミ」という意味のギリシャ語なんですよ。カニが金属を挟んでいるように見えることからその名前が付いたということです。

.jpg)

—研究のどんなところがおもしろいと思いますか?

なにもないところより一から理論を組み立てて、実験実証し、出てきた結果から考察するといった過程が自作のパズルみたいだなと思います。でも、自作なのに思った通り行かないパズル(笑)。肉眼では見えないものを扱うのが私の研究です。色々な機器分析を駆使して分析して出た結果を読み解くまでドキドキします。

新しく合成した抽出剤をNMR(核磁気共鳴装置。物質の分子構造を原子レベルで解析する)にかけて、水素の数や炭素の数、原子の引っ張られ具合などから「狙った分子構造になったか」「なっていないか」を判断するんですね。

吸着剤の場合は固体なので私の学校ではNMRが測定できません。FT-IR(フーリエ変換赤外分光光度計)という機器で、狙った官能基を持っているか確認します。

また、AAS(原子吸光光度計)やICP(ICP発光分光光度計)はこの研究には欠かせない機器。金属イオン濃度を測定してくれます。この装置で抽出率や吸着率を測定します。一度良い結果を当てるとまた疑問が湧いて、派生した研究が始まって……次々に新しい発見ができるところが研究の醍醐味です。

卒研生の中にはとても好奇心旺盛な学生もいて、高専の5年間は思春期で引っ込み思案になりがちな時期に、タイから来た短期インターン生と寮で暮らして仲よくなりTOEICの点数を伸ばしたり、学会のポスター賞を獲ったり、優秀な学生もいました。高専生のポテンシャルの高さを日々実感しています。

岩熊 美奈子氏

Minako Iwakuma

- 都城工業高等専門学校 物質工学科 教授

2001年3月 宮崎大学 工学研究科 物質工学専攻 前期課程 修了

2001年4月 都城工業高等専門学校 物質工学科 助手

2005年4月 同 講師

2005年9月 宮崎大学 博士(工学)

2008年4月 同 准教授

2017年4月 同 教授

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏