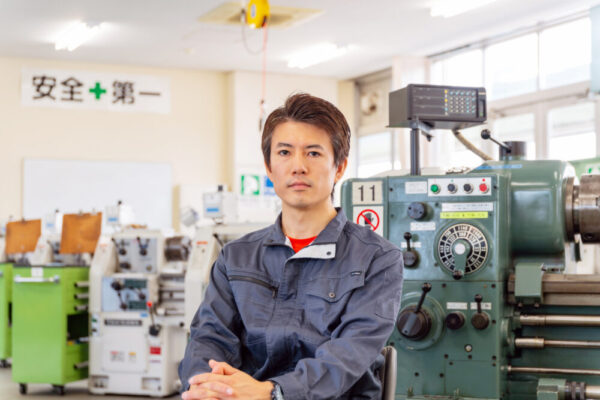

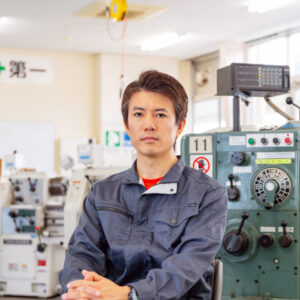

仙台電波高専をご卒業後、専攻科へ進学され、岩手大学大学院への編入を選んだ高橋克幸先生。現在は同大学院で准教授を務め、日々プラズマの環境応用の研究に力を入れられています。就職と進学の両方を経験した高橋先生が思う、進学のメリットとは。

得意な分野から「好きなこと」を見つけ出す

―高専に進学を決めた理由を教えてください。

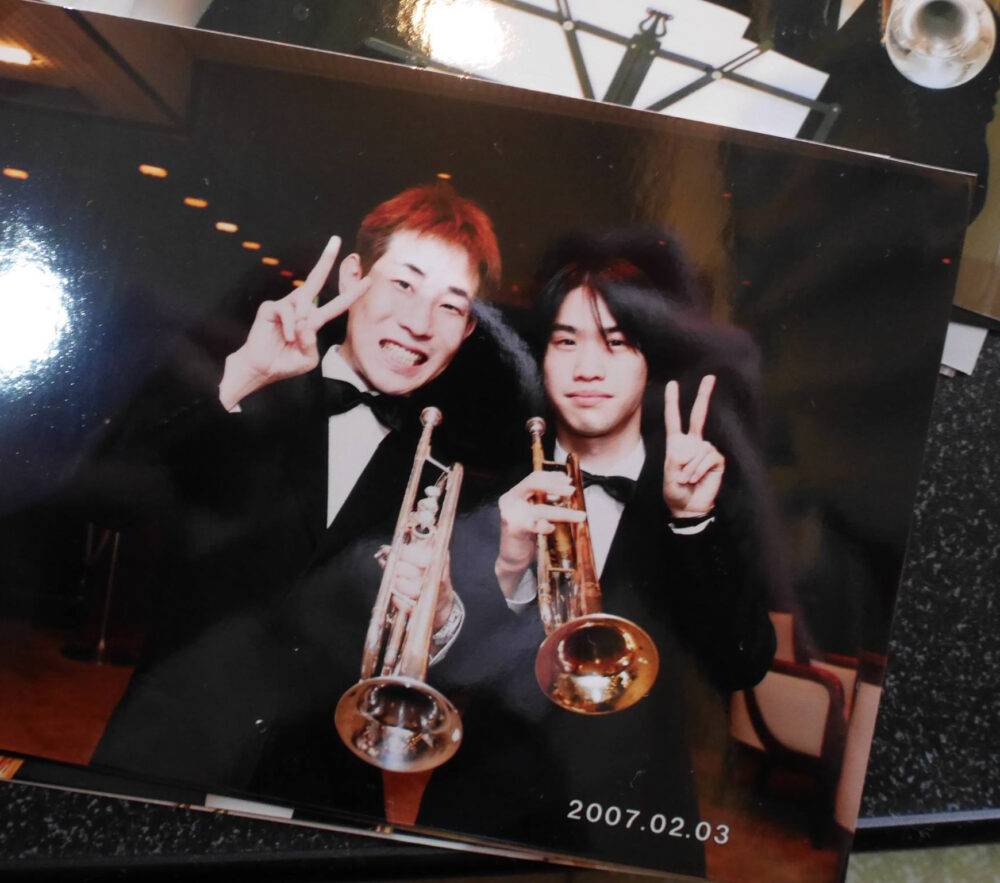

高校の進学先を考えていた中学3年生の時に、担任の先生から高専を教えていただきました。小学3年生からトランペットを続けていたので、大学への進学を視野に入れつつ、当時は吹奏楽部の強豪校に進学するかどうか悩んでいたんです。

最終的には、将来、手に職を付けることがベストだと考えて、エンジニアの道を選択。理数系の科目が得意で、ロボットの制御やプログラミングにも興味があったので、電子制御工学科のある仙台電波高専(現:仙台高専広瀬キャンパス)へ進学を決めました。

―本科での学びについて、教えてください。

電気機器やパワエレなど制御に関する専門性が高い学習に、1年生のうちからじっくりと集中できました。その後の進学を考えたのは、本科4年生の時です。

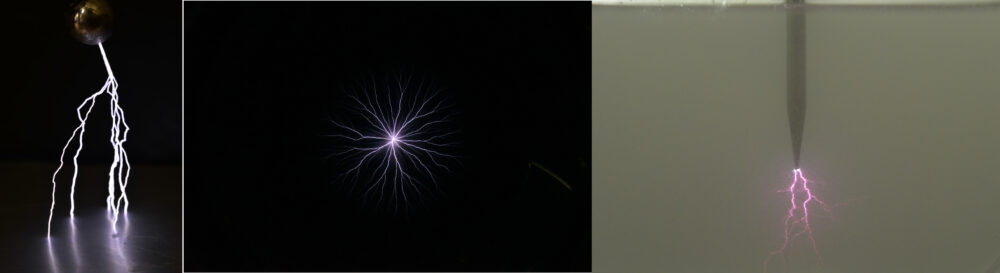

研究室選択において、「コロナ放電(プラズマ)」と「静電気力」を用いた、特殊なモーターに関する研究の紹介があり、とても興味を抱きました。このテーマで卒業論文を書き、さらに研究を深めるために専攻科へ進学しました。

一方、学外では市民団体でトランペットを継続。当時は1年のうち360日練習するほど、音楽にも打ち込んでいました。

大学名ではなく、研究室で選ぶ進学

―専攻科へ進学されてからの、学びや研究についてお聞かせください。

本科5年生までに学んだことを「1」とすると、専攻科での学びは「10」のように感じました(笑)。もちろん、本科で学んだ基礎となることは、今考えても本当に大事で、大きな力になり、そもそもそれがベースになっています。

専攻研究では言われた通りにしていたことに、自分のアイデアを入れるようになって、自らより専門的に物理やパワーエレクトロニクス分野を勉強すると、本来の研究のおもしろさが見えてきました。学びが楽しくなって、通学する電車の中でも、よく勉強していましたね。

これは私の肌感ですが、おそらく、通常の大学編入よりも“高専の専攻科”だからこそ、専門性の高い内容を学ぶことができたと思っています。本科の5年生で取り組んだ卒論を専攻論文として、プラス2年取り組んだことで、中途半端に終わらせること無く、自分が納得するところまで、じっくり研究ができたのも嬉しかったですね。

研究がすごく楽しくなっていたので、大学院への進学を考えたのは、とても自然な流れでした。

―大学院の進学先は、どのように決められたのでしょう。

研究テーマとして取り組んでいた、「大気圧放電・プラズマの環境等への応用」に関して、非常に興味がありました。「電気学会論文誌」などの学会誌を眺めつつ、進学先を検討していたところ、岩手大学で活発に応用研究に取り組んでいることがわかったんです。

ちょうどその時、学会発表で岩手大学を訪れることがあり、後に指導教員となっていただく高木先生と出会いました。プラズマの環境応用の第一人者である先生です。

見学やディスカッションをする機会をいただいて、専攻科1年の秋の時点で、進学先を「高木研究室」と決めていましたね。大学名ではなく、自分の興味のある研究ができる研究室で選んだのは、今でも大正解だったと感じています。

―大学院へ進学後、研究員として企業にもいらっしゃったのですね。

ええ。1年生の秋頃に高木先生から研究員の話をいただいて、シシド静電気株式会社で、静電気関係の装置の研究や開発、設計に6年間携わらせていただきました。高専時代から積み重ねてきた研究、学習してきた、「高電圧」「放電」「プラズマ」「パワーエレクトロニクス」の技術が本当に役に立ちましたね。

私の場合はその後また大学へ戻るのですが、やはり進学のメリットは、キャリアの選択肢や視野が広がることだと感じています。

もっと言えば、エンジニアとしてのレベル、給与面、自分自身の価値の向上にもつながり、引いては人生を豊かにするものになる。少なからず私は、それを体感できました。

「全てで一番」を目指さなくてもいい

―現在の研究と、今後の目標について教えてください。

現在は、プラズマの環境応用として、汚水の処理や生活環境中の気体処理(悪臭などを含む)などに取り組んでおり、この技術を農水畜産業へ応用し、植物育成環境の制御や鮮度保持にも活かしているところです。また、電源技術を活かして、どこでも誰でも使えるような小型のガス処理装置の開発なども行っています。

現段階ではまだまだ分析不足なので、今後は効果や生態への影響など安全性を考慮した開発を進めて、あらゆる活用法を検討していきます。

―最後に、学生に向けてメッセージをお願いします。

私が高専生だった頃は、先生からよく「誰にも負けない一つの武器(技術・知識・能力)を身に付けろ」と言われていました。今は好きな分野をしっかり学んで、とにかく自信を付けてください。苦手なところは別の人にカバーしてもらえればいいですし、全てのことで一番を目指さなくてもいいんです。

とりあえず手を動かして、それに没頭して「なぜこのようになるのか?」「その仕組みはなんなのか?」「課題がある場合に、どうすればその課題が解決できるか?」「どうやったらもっと良いものをつくれるか」を深く考えてみてください。コミュニケーションが苦手でも大丈夫です。何か一つを掴むことができれば、勝手に声がかかりますから。

高橋 克幸氏

Katsuyuki Takahashi

- 岩手大学 理工学部 システム創成工学科 准教授

2005年 仙台電波工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業

2007年 仙台電波工業高等専門学校 電子システム工学専攻 修了

2009年 岩手大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 博士前期課程 修了

2011年 岩手大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 博士後期課程 修了

2009年~2015年 シシド静電気株式会社 研究員

2015年5月~2019年8月 岩手大学 工学部 電気電子・情報システム工学科 助教

2019年9月 岩手大学 理工学部 システム創成工学科 准教授

仙台高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)