宇部工業高等専門学校 物質工学科で、微細藻類の研究に従事されている、町田峻太郎先生。幅広い微生物を研究し、小さな生き物が持つ大きな可能性を信じ続けてきた先生が、微生物に魅力を感じたきっかけや現在の研究についてインタビューしました。

微生物が燃料になるという衝撃

―昔から生物系に興味があったのですか?

いえ。高校までは普通科の学生で、将来の夢や進路は特に決まっていませんでした。転機が訪れたのは高校3年生のある日。NHKのサイエンス番組で見た微細藻類燃料の特集でした。

微細藻類とは、池に生える藻や健康食品として売られているクロレラやミドリムシなどの微生物のことで、これがバイオ燃料を生産するという事実が衝撃的でした。

また、そのテレビ番組では筑波大学の先生が出演されていたんですが、私が知らない世界でたくさんの研究者が取り組んでいるチャレンジングな研究に興味を持ちました。

当時から、いつか石油は枯渇するだろうと言われてきていましたし、日本は原油を生産できない国なので、「もし自分でガソリンをつくることができれば、お金持ちになれそうだ」という安直な考えもありました(笑)。そんな漠然とした興味から、生物の道を志し、静岡大学農学部へ進学しました。

―大学時代は、どのように過ごされたのでしょう。

静岡大学では土壌微生物によるバイオレメディエーションに関する研究していました。有害物質で汚染された自然環境を微生物の力で元に戻すことに関する研究でした。土壌微生物の研究も大変興味深かったのですが、微細藻類の研究をしてみたいという強い思いが残っており、上記のテレビ番組に出演していた先生のいる筑波大学大学院へ進学することに決めました。

―念願の筑波大学大学院へ。憧れの先生に会うことはできましたか?

はい。その先生のもとで微細藻類の研究に従事することができました。大学院での研究テーマは、微細藻類由来の燃料を作る過程で課題となる化合物の構造を遺伝子組換えで改変する事でした。基本的に微細藻類由来のそのままの構造では燃料として利用するには欠点があるため、できるだけ実用的な燃料に近い構造へ改変することを目指していました。

その後、微生物を利用した研究を続けたいと考え、縁があって、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究員に。ここでは2年半、微生物(ビフィズス菌)を利用した機能性オリゴ糖の生産に関する研究に従事しました。その間、研究を進めつつ15歳からの早期専門教育にも携われる高専教員の仕事に興味をもち、現在に至ります。

身近にいる微生物のおもしろさ

―ずばり、微生物の魅力とはどんなところだとお考えですか。

一番の魅力は、さまざまなものを生み出せるところだと思います。例えば、お酒や味噌・パンにも酵母という微生物が利用されています。顕微鏡すらなかった大昔から、人間の生活に根付いているというところにもロマンがありますし、近年では科学技術が発展してきて、燃料や機能性素材など様々なものを作れるようになってきました。

私が最も興味のある微細藻類は、バイオ燃料を作ることができる微生物のひとつです。遺伝子組換えによって、微生物の代謝や形質を変えられるのも興味深い要素のひとつだと感じています。

―学生には、どのようにして生物学の魅力を伝えられていますか。

勉強内容と、身の回りの製品や技術、あるいは自分の体内での化学反応を結び付けられるような、講義・実験ができるようにしたいと考えています。具体的には、学生の身近にいる納豆菌や乳酸菌など、知っているものを取り上げて、授業を進めるといったイメージです。そうすることでより理解が深まり、今後の生活や仕事・研究に役立てられると期待しています。

また、卒業研究生に研究を指導する場面はもちろんありますが、実験手法そのものだけを学ぶだけではなく、将来の仕事に生かせるよう、研究(仕事)の計画、それを進めるための情報収集、計画通りに進まない時の考察とディスカッション、研究(仕事)内容を外に発信するためのプレゼン力を磨いて、どの分野に進んでも活躍できる人材になってほしいと考えています。

持続可能社会の構築するために

―研究について教えてください。

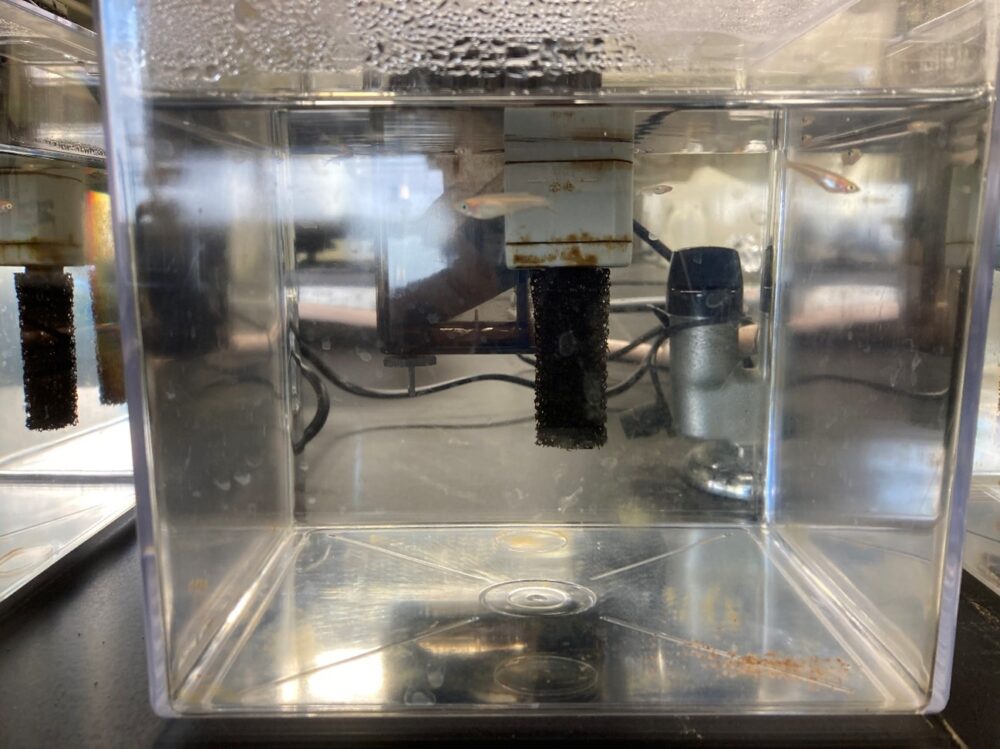

現在は、微細藻類による物質生産をテーマに研究をしています。私の研究で主に扱っているのは、「シアノバクテリア」という葉緑体の起源と考えられている微生物です。現在は、微細藻類の遺伝子組換えによる代謝改変を行い、高付加価値化合物を合成させたり、微細藻類自体のエキスを栄養源として他の微生物を培養し、有用物質を生産するシステムの構築を目指した研究に取り組んでいます。

近年では、微細藻類が合成するオイルを石油の代替品として使用することに注目が集まっています。さらに、微細藻類が合成する化合物を化粧品やバイオプラスチックの原料として使用する試みも盛んです。微細藻類による物質生産技術がより実用的なものになれば、カーボンニュートラルな物質生産系が確立され、持続可能社会の構築に大きく寄与できると期待しています。

―最後に、町田先生が思い描く未来をお聞かせください。

微細藻類は、植物と同様に光合成により空気中の二酸化炭素を吸収することができます。つまり微細藻類は二酸化炭素を食べて、バイオ燃料を作ってくれます。エネルギーとしては基本的に光があればいいのです。

こうした微生物の大きな力をうまく利用し、微生物自体や微生物が生産したものを食品として食べ、微生物由来のバイオ燃料や素材を利用して生活する、そんな世界になったらおもしろいと考えています。また、これが実現できれば、SDGsで掲げられている多くの課題が解決できるかもしれません。

町田 峻太郎氏

Shuntaro Machida

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 助教

2014年 静岡大学 農学部 共生バイオサイエンス学科 卒業

2014年 筑波大学 生命環境科学研究科 環境バイオマス共生学専攻 5年一貫制博士課程 入学

2018年 同学 卒業

2018年〜2020年 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門 食品生物機能開発研究領域 酵素機能ユニット 研究員

2020年10月 宇部工業高等専門学校 物質工学科 助教 現職

宇部工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏