大学院をご卒業後、株式会社トロピカルテクノセンターで4年間勤められた後、沖縄高専の教員となられた玉城 康智(たまき やすとも)先生。学生時代のお話や、沖縄高専に着任されたきっかけ、高専生と一緒に制作しているオリジナル泡盛などついて、お話を伺いました。

「生物学者になりたい」と、夢見ていた高校時代

-玉城先生は、どんな子供時代を送っていたんですか?

とにかくフィールドワークが好きな子供でした。山でクワガタを捕まえたり、川でメダカを捕まえたり、自分で捕まえた昆虫を家で飼育することに夢中だった記憶があります。今思えば、これが生物学に興味を持ち出した「きっかけ」なのかもしれませんね。正直、宿題は全然していませんでした(笑)。

でも勉強が嫌いだったわけではなく、理科が大好きだったんです。特に生物学は。教科書に書いてあることが自分の体や自然界で起きていると知った時、単純に「そうなんだ!」って思ったんです。一方で化学については、構造式等あまりイメージができなかったので苦手でした(笑)。だから、高校生のタイミングで、「生物学者になりたい」と思うようになっていましたね。

―農学部への進学を決めた理由は何だったんですか?

地元の琉球大学に進学を決めていたのですが、理学部の生物学科と農学部で迷いがありました。そこで、生物学科に在籍していた先輩に話を聞いたところ、意外にも「農学部の方が将来の選択肢が広がる」というアドバイスをもらいました。

農学部では、生物だけではなく、食品や環境の分野にも応用できることをそこで知りました。最初は、私が目指していた生物分野から外れる不安がありましたが、将来の選択肢は広い方が良いと思い、農学部の畜産学科に進学しました。

大学では、3年生まで同じ教室で同じ内容の勉強していた友人が、4年生のタイミングで別々の研究室で個々の卒業研究テーマに取り組み、同じ学科でありながら自分と友人が異なる分野の勉強しているのが新鮮でしたね。時々、他の研究室で珈琲を飲みながら違う研究テーマの話を聞くのは楽しかったですし、私も自分の研究内容を分かりやすく説明することで、自分自身も勉強になった気がします。

―その後、大学院まで行かれたんですね。

農学部で学ぶなかで、漠然的でしたが、「自分の知識が沖縄の産業に役立てば嬉しいな」と考えるようになり、将来の目標は「沖縄県の工業センターで働くこと」になりました。そこでいろいろ調べたのですが、工業センターで働くには大学院卒が必須だと聞きました。他の企業で働くという選択肢はなかったので、大学院に進むことは、ほぼ決定事項でした。

琉球大学大学院では、「キノコに含まれる多糖度が血中コレステロールの上昇を抑える」という研究を行っていました。他の人から見れば「何のための研究なんだろう」と思われていたかもしれません。でも、「これまで誰も知らなかったことを明らかにする」という研究活動が楽しかったです。

この頃から、私達が教科書や書物で知る科学に関する知識は、自然界の出来事の「ほんの一部」と感じていて、私もその科学の知識を広げていると考えていました。だから自分の予想通りの結果を得ることが出来なくても大変だと思うことはなく、淡々と矛盾のない結果を求めていました。ただ私は学会発表が苦手で、学生時代は発表の前日から緊張で何も食べることはできませんでした。

私はもともと博士課程に進むつもりはなく、大学院修了後に就職するつもりでした。当時の指導教授に「鹿児島大学大学院の博士課程で研究をしないか」と誘われたこともありましたが、「工業センターに不合格だったら行く」と適当に返事をしていたんです。

しかし、残念ながら工業センターが採用してくれなくて(笑)。だから、鹿児島大学大学院に進学しました。今思うと、あの時就職の道を選んでいたら、教員の道を選ぶことはなかったと思います。

「トロピカルテクノセンター」で「泡盛」に出会う

博士課程修了後、先輩の紹介で「株式会社トロピカルテクノセンター」で働くことになりました。私が担当した研究は、「泡盛古酒用黒麹菌の開発」で、3年間のプロジェクトの2年目から研究を引き継いだものでした。

沖縄県から大きな予算をいただいての事業だったので、プレッシャーはすごく大きく、しかも私は、これまで微生物の研究では、キノコの栽培くらいしか経験がなかったので、本当にわからないことだらけでした。私は、社会人1年目から全速力で走り出すことになりましたが、優しい先輩方から指導を受けながら、泡盛醸造に関与する黒麹菌や酵母、乳酸菌などの培養条件や微生物の種類を変えて、試行錯誤を繰り返しながら泡盛を醸造していました。

このプロジェクトの目標は、「古酒香特有のバニラのような甘い香りがする泡盛」を作ることでした。そしてプロジェクト3年目には研究成果をテレビや新聞などメディアに取り上げていただき、無事にやり遂げることができました。目標としていた泡盛ができたときは、とても感動しましたね!やはり自分が作った泡盛は、最高に美味しかったです。

黒麹菌が作り出す、沖縄高専オリジナル泡盛とは

-玉城先生が沖縄高専に着任されたきっかけは何ですか?

トロピカルテクノセンターで働いていた時、沖縄県の産業まつりに参加する機会がありました。そこでは私は、自分が携わった泡盛の研究について来客からの質問を受けていたのですが、たまたま上司の知人が「新設される学校を説明するブースにいる」ということで紹介され、3年後に沖縄高専ができることを知りました。

それまでは高専がどういう学校なのかさえ知りませんでしたが、学生の指導をしながら研究できるということを知り、「沖縄高専で働きたい!」と思いました。

さすがに上司の前で転職の話は出来なかったので、上司が帰ったタイミングでもう一度ブースに戻り、教員の募集についてお尋ねしたところ、ちょうど募集をしているタイミングであることを教えてもらいました。しかも、発酵学で募集があったんですよ。「これは私のための求人ではないか?」と思いましたね(笑)。ちなみに、上司の知人と紹介された方は3年後の初代校長でした。

その後、無事沖縄高専から内定をいただきましたが、私は2年生の教員としての採用枠だったので、内定後も1年間はトロピカルセンターで働き、1期生が2年生に上がるタイミングで沖縄高専に着任しました。

-沖縄高専では、学生たちと一緒に泡盛をつくっているそうですね。

沖縄高専で働くことが決まった時、「自分にしかできないことをしたい」と思っていました。そこで選択肢に上がったのが「泡盛」だったんです。自分がずっと研究を行っていたこともありますが、「沖縄高専の4つの学科を泡盛醸造で融合できる!」と思ったからなんです。

私の計画では、機械工学科の学生が蒸留装置などの機械を、情報工学科の学生が機械を制御するシステムを、生物資源工学科の学生が泡盛の製造を、メディア工学科の学生がラベルデザインを担当する。

1つの学科だけのプロジェクトではなく、高専全体で盛り上がれるようなプロジェクトにしたかったのですが、国税事務所に相談したところ「沖縄県には多くの泡盛酒造所があり、今は新規で泡盛製造免許は発行できない」と言われ、沖縄高専内での泡盛醸造は延期となりました。

そこで、次の計画として沖縄高専と同じ名護市内にある「津嘉山酒造所」と共同で沖縄高専ブランド泡盛「香仙(こうせん)」を進めました。これは津嘉山酒造所の泡盛醸造施設を使用して、杜氏(お酒を造る人)の指導を受けながら沖縄高専の学生が製造する泡盛です。

「香仙」というネーミングも学生からの公募で決定し、その名の通り香りに特化した泡盛なんです。泡盛醸造では、黒麹菌(アスペルギルス属)のかびを使用しますが、黒麹菌の中でも香りに特化した黒麹菌を使用しています。しかし、この黒麹菌は成長速度が遅いので他の泡盛酒造所では泡盛ではあまり使われていません。その成長速度の遅さを学生が手間暇かけてカバーすることで美味しい泡盛が誕生します。

毎年11月、「香仙」の販売の時期になると、高専の教職員や学生だけでなく、県外からも問い合わせが来ます。毎年1回の限定醸造なので年度内に売り切れているようです。

また、全国各地にいる卒業生も香仙を入手して毎年飲み会を開いているようで、「やっぱり自分たちが作った香仙が一番美味かった(笑)」という話も耳にします。「ボジョレー・ヌーボー」ではないですが、こうやって話題になるのは嬉しいですし、「香仙」づくりは長く続けていきたいですね。

学生時代に沖縄高専があったら、迷わず選んでいた

―沖縄高専で実際に着任してみて、いかがですか?

沖縄高専で驚いたのは、学生と教員との距離が近いことです。授業が終わるタイミングで「質問はありますか?」と学生に問いかけるのですが、疑問がある場合は必ず学生から質問が来るんです。私は学生時代、恥ずかしくて手を挙げられなかったので、わからないことを普通に質問できる環境は素晴らしいと思います。

あと、研究室に学生が遊びに来ることも多いんです。授業の質問だけではなくて、プライベートの相談をされることもあります。元々私は人と話すことは好きなので、こうやって学生とコミュニケーションを取りながら、私自身の学生生活を振り返りつつ学生を励まし、成長を見守るのはやっぱり嬉しいですよね。

-最後に、高専生や中学生にメッセージをお願いします。

高専は、自分が好きなことを伸ばすのに最適な環境だと思います。何より自分と興味を共有する仲間がクラスに集まり、マニアックな話で盛り上がる。そして好きなことの専門的な知識を中学卒業後から学べる場所なんて、他にはありませんからね。もし、私が中学生の頃に沖縄高専があったら、間違いなく来ていたと思います。

私は生物が好きで、大学も生物分野に進学しましたが、大学に入るためには苦手な国語や社会を克服する必要があり、とても苦労しました。実際、生物に興味を持ちながら、苦手科目を克服できず諦める友人もいましたから。もちろん高専入学後も基本的な教養科目はありますが、学年が上がると専門科目が増え4年生以上はほぼ専門科目のみとなります。自分の限界まで「好き」を究めてみては如何でしょう。正直、私は高専生が羨ましいですよ(笑)。

生物以外の分野でも、「ものづくり」に興味がある学生が集まっているので、高いモチベーションで授業に取り組むことができます。私も楽しみながら授業をしているので、学んでいる学生も楽しいと思います。中学卒業時点で工学系の分野に興味がある人は、ぜひ高専を候補にしてみてください!

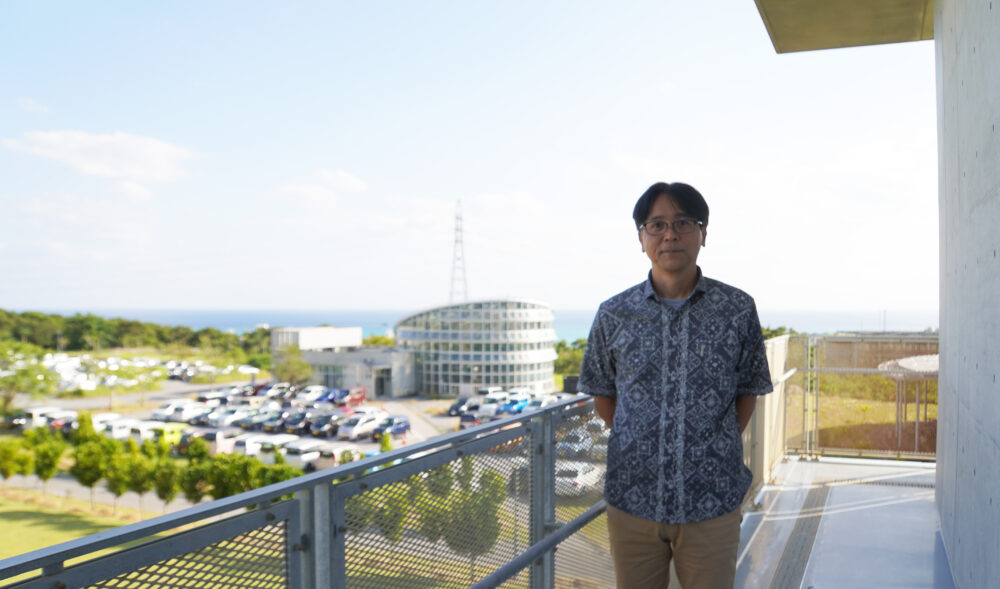

玉城 康智氏

Yasutomo Tamaki

- 沖縄工業高等専門学校 生物資源工学科 教授

1986年 沖縄県立普天間高校 卒業

1993年 琉球大学 農学部 畜産学科 卒業

1995年 琉球大学大学院 農学研究科 修士課程 修了

2001年 鹿児島大学大学院 連合農学研究科 博士課程 修了

2001年 株式会社トロピカルテクノセンター

2005年 沖縄工業高等専門学校 准教授

2019年 沖縄工業高等専門学校 教授

沖縄工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

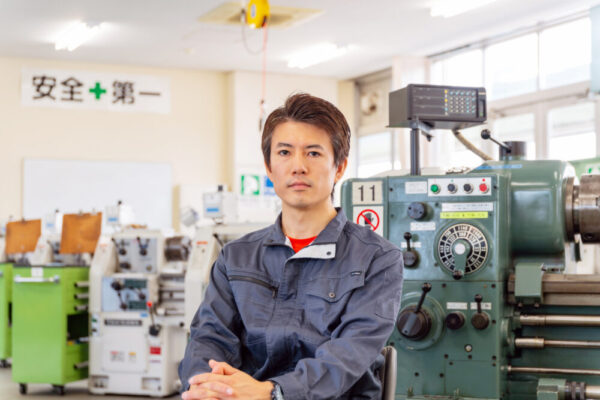

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

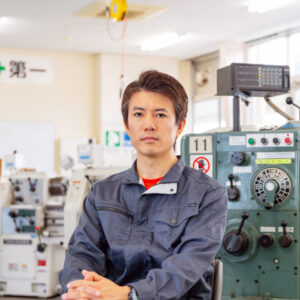

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)