廃グリセロールからタイヤ用ゴムを製造することを目的とした、環境省の実証事業が2019年からスタートしています。5つの機関(大学・企業)が連携する大型プロジェクトに参加する、小山高専の西井先生に話を伺いました。

読書も勉強も苦手だった

―まず、西井先生が研究の道に進まれたきっかけを教えてください。

恥ずかしいんですが、本を読むのが苦手なんですよ。子どもの頃から手が伸びなくて、漫画すら読まなかった。試験も嫌いで、学生が「テストが嫌だ」と言う気持ちはよくわかります……。

でも、小学生のときに親が古本屋で買ってきた、野口英世の伝記には引き込まれたんです。

研究者っておもしろそうだな、こうやって人の役に立ちたいな、と思いました。白衣ってかっこいいな、発明ができれば儲かるんじゃないか、という気持ちもありましたが……(笑)。

―でも、まったく違う分野ですよね。野口英世は細菌学、先生は化学。

もともとは細菌学や生物系の学科に進もうとしていました。ところが受験に失敗して、一浪してもダメだったんです。もうこれ以上親に迷惑かけられない、との思いで、2番目に興味があった材料工学科に進みました。

実は高校のときは化学も得意ではなく、有機化学で赤点を取ったこともありました。しかし、大学で学ぶうちに、ものづくりへの興味が湧いてきました。

授業のなかで、環境に低負荷な材料合成についてもっと知りたくなって。大学院では生分解性材料についてもテーマがある研究室を選びました。

大学院では先生や先輩によく怒られましたね。今思うと「博士を目指すならこれくらい覚えなさい」と鍛えてくださったのでしょう。そこでリビング重合という「精密構造制御重合」におもしろさを感じ、今の研究に繋がっています。

日本ゼオンでの研究、転機

―高専に来る前は企業に勤めていらっしゃったと聞きました。

はい。合成ゴムや高機能樹脂を得意とする日本ゼオンに5年ほどいました。企業での経験があったから、今までやれてきたんだと感じています。

当時日本ゼオンの総合開発センターは企業にしては珍しく、目的さえはっきりしていれば割と自由度の高い、長期間に渡る研究をさせてもらえたんです。

商品開発や売上に直結しなくても、いつか会社の利益になれば良い。それで、ゴムが劣化しても熱を加えればまた新品のように使える材料、熱可塑性エラストマー(TPE)の研究をしていました。

―不思議な素材があるんですね! どうして辞めてしまったのですか?

2008年に、社内の事情で、進めていた研究ができなくなりました。

ちょうど、外部機関との共同研究で、おもしろい結果が出ていたんです。それで研究に打ち込める教育・研究機関に移ろうと思い、小山高専に赴任しました。

現在、日本ゼオン時代の研究がベースとなり、さまざまな機関との共同研究を進めています。

捨てるはずの油脂をタイヤに?

―そんな経緯があったんですね……。では、西井先生が今扱っている、環境省とのプロジェクトについて教えてください。

「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業」というテーマで、バイオマス由来原料の樹脂を生み出す環境省主体の実証事業に関わっています。日本ゼオンでの樹脂開発の実績から、お声がけいただきました。

ダイセル、東北大学、京都大学、長岡技科大、小山高専の共同研究で、廃グリセロールをゴムに変える研究です。

最終的にはゴムの使い道の大部分を占めるタイヤにも使えるよう、商品化させることを目標にしています。

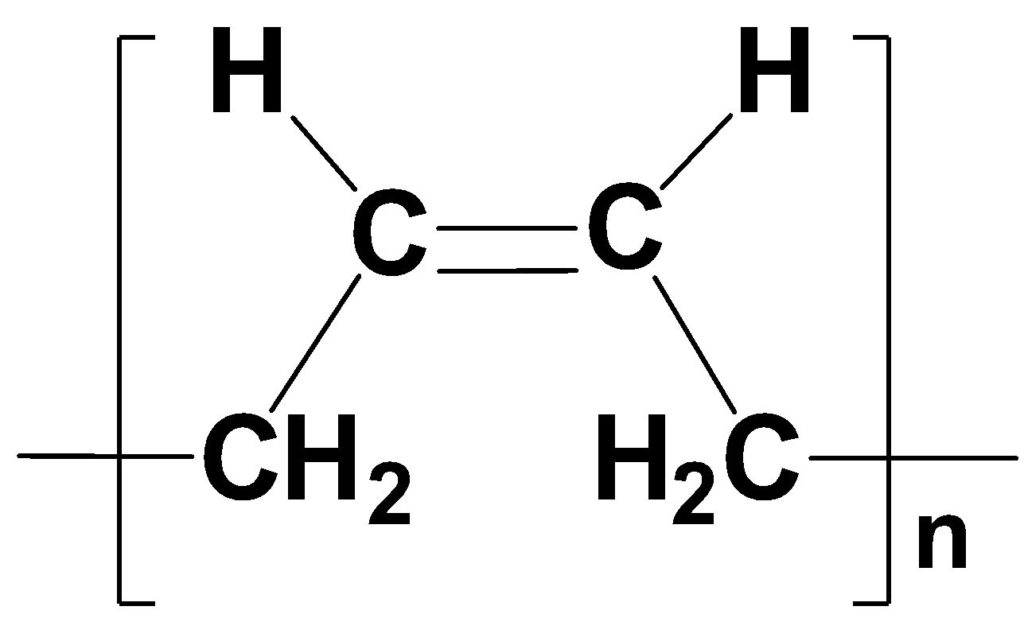

そもそも、通常のゴムに使われる樹脂は石油からできています。原油を分留という方法でいろんな種類の炭化水素に分けるのですが、その中でも炭素数4の物質から採れる「ブタジエン」という化合物からゴムの原料が精製されるんです。

ところが、化石資源由来の方法では分留や精製の過程でCO₂が排出されてしまいます。資源の枯渇も心配です。そこでバイオマス由来のブタジエン生成が求められました。

石油から生まれるものの中にガソリンがありますよね。ガソリンも代替品が求められている物質の一つで、バイオディーゼル燃料の開発が進んでいます。

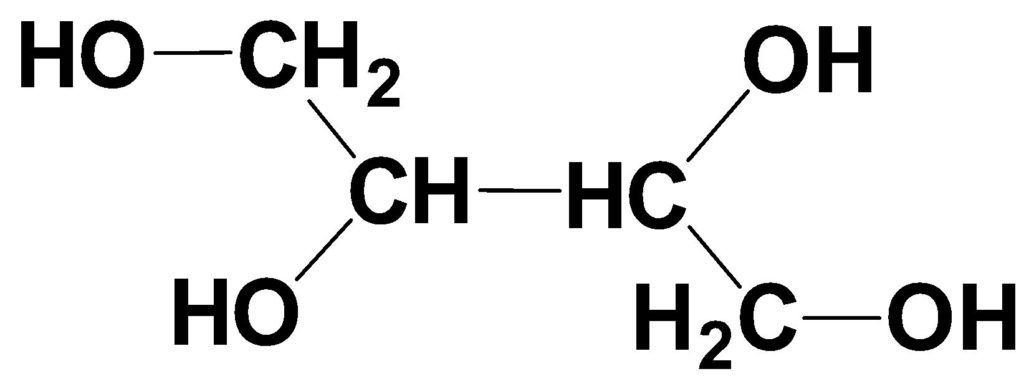

植物油脂からバイオディーゼルに変換する際に出るのが廃グリセロール。用途がないうえ、不法投棄された川や湖沼を汚染するので有効利用する方法が求められていました。そこで廃グリセロールからブタジエンを取り出せないか、と注目されたのです。

このプロジェクトは各プロセスをそれぞれの研究機関が担当しています。

廃グリセロールを微生物発酵させると、エリスリトールという物質が採れます。東北大学が、エリスリトールをブタジエンに変換する触媒を開発する。

そして、そのブタジエンをポリブタジエンという樹脂の状態に合成するのが私の担当です。合成したポリブタジエンが実際にタイヤの材料として使えるかを京都大学が評価します。

私が担当するポリブタジエンの合成プロセスは当初小山高専だけの担当でしたが、本年度から長岡技科大にも参加してもらい人員を増やしました。合成の量を増やし、試作品の開発をさらに進める予定です。

―今後について教えてください。

プロジェクトの期間は3年と決まっているんですが、そこで終わりにするのではなく、社会実装の段階まで研究者として携わりたいと思っています。

日本ゼオンにいた経験から、私はゴム関連会社の事情も汲みつつ、交渉ができますから。実際、いくつかの企業にはプロジェクトの説明をさせていただきました。

また、個人的にはポリブタジエンを合成するだけでなく、分解する研究にも興味があります。できたタイヤをまた自然に戻せるようになれば、環境省のプロジェクトが目指す「資源循環型社会」を実現できるはずです。

すでにポリブタジエンを分解する微生物は見つかっているので、合成から分解まで、うまく進められたらと考えています。

西井 圭氏

kei nishii

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 准教授

2004年 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 化学環境学専攻 博士課程 修了、日本ゼオン株式会社 総合開発センター 勤務

2009年 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

2012年 同 講師

2017年 同 准教授

2009年 理化学研究所 侯有機金属化学研究室 客員研究員(兼務継続中)

2019年 長岡技術科学大学 客員准教授

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏