明石高専を卒業後、東北大学に進学された髙岡勇佑さん。これまであえて知らない分野に挑戦し、それを自身の強みに変えてきたといいます。現在は同大学院で分子動力学の分野で研究に打ち込む髙岡さんに、高専時代の思い出や、研究のやりがいについて伺いました。

「このままでは文系になる」とあえて高専に進学

―髙岡さんが高専に進学されたきっかけを教えてください。

幼少期から自然科学の分野に興味を持っており、小学生のときは天文に、中学生のときは野鳥にハマっていました。一時期はメダカの交配に取り組んだり、鉱物採集をしたりしていたこともあります。当時は親から『子供の科学』という雑誌を買ってもらい、よく読んでいたのですが、その中の自然科学コーナーの内容は理解できるのに、電子工作コーナーに関しては全く分からなかったんです。「分からないのは嫌だなぁ」と感じたことが印象に残っています。

中学生のときの勉強は社会科が得意だった反面、数学に苦手意識を持っていました。進路を考える時期になって、その苦手意識からか「このまま普通高校に進学してしまうと、文系になってしまう!」と思ったんです。幼い頃から自然科学が好きなこともあったので、どうしても理系に進みたいという意地があったのかもしれません。それで、強制的に理系に進まざるを得ない高専に入る選択肢を取りました。

高専の存在は小学生の高学年で知り、特に進学先として意識はしていませんでしたが、中学3年生の頃にオープンキャンパスに行って、その自由度の高さに魅了されました。また、ロボコンなど、普通の高校では絶対できないようなことができることも決め手になりましたね。そこから総合的にいろんなこと学べるだろうと感じた機械工学科を選びました。

-高専に進学されていかがでしたか。

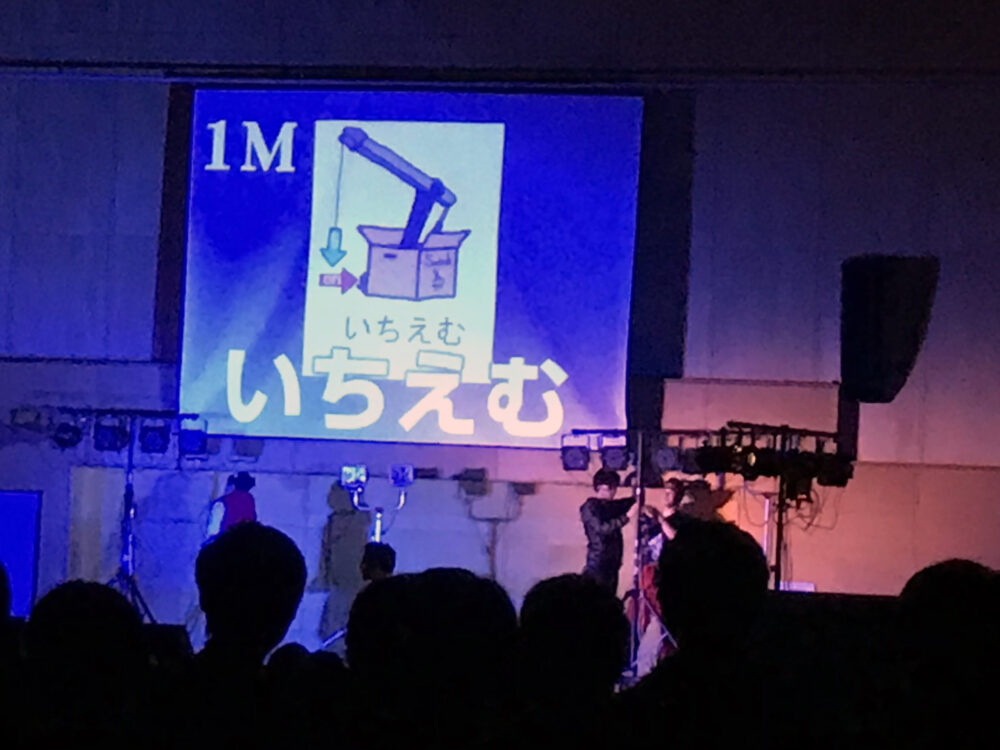

1年生の高専祭のときに、西山翔太くんと一緒につくったクラス展示が記憶に残っています。「スイッチをオンしたらオフするロボット」というものをつくりました。これは、人間がスイッチをオンにしたら、ロボットの手が出てきて、スイッチをオフにするというものです(笑)。僕はソフト部分のプログラミングを担当しました。

元々プログラミングの知識があるわけではなかったので、手探りでいろいろと試行錯誤しました。今考えれば簡単なことではありましたが、当時の何も知らない状況から、半年足らずで動くモノをつくったことは達成感がありましたね。高専祭に来てくれた方々がそのくだらなさで笑ってくれたのは嬉しかったです。展示ランキングでは最終的に3位をいただくことができました。

-高専ではやはりロボットにかかわる部活に入ったんでしょうか。

ロボ研(ロボット工学研究部)に入るのは、入学前から決めていました。特に3年生の時が記憶に残っています。自分がメインメンバーの1人だったこともありますし、1回戦で負けてしまったものの、国技館に行けたんです。「洗濯物を干すロボット」がお題だったのですが、ロボットの位置制御ができるようなプログラムに挑戦しました。2年生の時に画像認識の技術に挑戦したことがあり、3年生で実際に形にして、大会に持っていったところが、自分の中でも頑張った部分ですね。

ロボコンに対する考え方は人それぞれで、和気あいあいと楽しみたい人もいれば、絶対に勝ちたい人もいます。だからこそ、チームとしてどんな方向性を目指すのかは、たびたび議論になりました。そういった環境の中で、僕は自分の考えを他人にあまり強く押し付けないタイプだったのでうまくやれたのかもしれません。

実際のロボコンの舞台に立つときも、まったく緊張しなかったんです。これまでつくってきたものを、そのまま3分間動かすだけだと思っていましたし、チームの中でも情熱を燃やしているメンバーと比べると、僕の考え方は少しドライだったのかもしれません。だから負けたときも、不思議と涙を流すほどの悔しさはなかったんです。満点同士の戦いだったこともあり、ポテンシャルは十分に示せたことが自分の中であったからかもしれません。

.jpg)

森下先生をはじめとした顧問の先生方は、僕たちの活動に口出しはほとんどしませんでしたが、夜遅くまで学校に残って作業しているときも見守ってくれましたし、時間を割いてくださいました。特に森下先生は味方につくととても心強いタイプで、学生側に立って、大人との間に入っていろいろと調整してくれたんです。影からずっと支えてくれて、「人を応援するときは、こういう応援の仕方をしたい」と思わせてくれる存在でしたね。とても頼りにしていました。

-卒業研究はどのようなことをされたのですか。

岩野先生の研究室で、「草刈ロボットの草密集度判定システムの構築」という研究を行いました。もともと画像認識に興味があったので、どうせなら環境を認識して自動で動くロボットをつくりたいと思ったんです。それで、どれくらい草が生えているかによって刃の運動速度を変えられるようなシステムを、画像認識技術を使ってつくろうとしました。

ただ、最終的に形にする段階になったとき、自分の研究レベルがかなり低いと感じて、不安になることがありました。仮説検証を丁寧に繰り返すというよりは、「まずはつくってみて、後で考えればいい」という、割と適当なやり方だったんですよね。でも、その分、自分のやりたいようにプログラムを組んでいくと、目に見えて形ができていく楽しさがありました。

最終的には、草の密集度を三段階ほどに分けて判定するプログラムをつくり、「何%ぐらいの確率でそれを判定できるか」を示すシステムを完成させることができました。

卒業論文を書く際には、岩野先生が親身になって相談に乗ってくれたり、論文の修正に協力してくれたりと、陰でたくさん支えてもらいましたね。高専の先生方はみんな優しくて、そうやって背中を押してくれるタイプの先生が本当に多かったと思います。

高専時代から別分野に挑戦した理由

―現在は東北大学の大学院にいらっしゃるんですね。

高専でロボットを研究しているうちに「ロボットは研究するよりつくる方が楽しいかもしれない」と感じたことや、せっかく環境が変わるならこれまでやってこなかった分野をやってみたかったこともあり、まったく違う分野に進もうと思ったんです。当時は流体分野が面白そうだなと思っていて、合格した2つの大学で迷ったのですが、最終的には周りの方の勧めもあり東北大学を選びました。

現在は菊川先生の研究室で、分子動力学シミュレーションを用いた有機分子修飾膜と溶媒の組み合わせに関する研究をしています。分子動力学シミュレーションは、分子同士が引き付け合ったり、逆に引き離そうとしたりする力を数値化して、コンピューターで計算するシミュレーションの方法で、ミクロな視点から様々な現象を理解することができます。

―研究のやりがいについて教えてください。

これまで知らなかった分野なので、論文を読む時は知識不足を感じます。ただ、新しいものをたくさん知れるところは面白いですし、分子動力学はスケールがとても小さいところの研究なのですが、物事の本質に近づいていくような学問だとも思っているので、そこにやりがいを感じますね。

僕が研究対象としている「有機分子修飾膜」は液体中の粒子をうまく分散させるためにナノ粒子の表面に修飾させるもので、この有機分子修飾膜の良し悪しをシミュレーションを用いてあらかじめ予測できれば、光学製品などの性能の向上や開発のスピードに関わってくるんです。スマートフォンやテレビなどの液晶や、眼鏡などにも使われます。キラキラした研究ではないのですが、縁の下の力持ちとして貢献できる研究なんですよ。

高専で機械を一通り学んできているので、大学入ってからはあまり苦労はしなかったです。どういうふうにアイディア使えばいいのかという基本的な技術は生きているので、そこは高専卒で良かったところだと感じます。

最初から自分のポテンシャルを決めつけないことが大切

―今後の目標について教えてください。

まだ、現時点ではっきりと進路を決めているわけではないです。ただ、小さい頃からいろいろな分野に手を出してきたので、自分の中で「オンリーワンになりたい」という気持ちがあります。自分のアイデンティティを確立することを大切にしていて、「これ1本で勝負するぞ」というよりは、「いろいろ知っている」という強みで自尊心を保っているんですよね。

どの分野でも上には上がいるので、常に上ばかり見ていると正直キツくなるんです。そんなときは「でもこの人は鳥のことは知らないよな」とか、自分が幅広く知識を持っていることを意識して、「自分はオンリーワンなんだ」と思うようにしています。

高専のときにも感じたんですが、すごい人は本当にすごいんですよ(笑)。そういう人を見たとき、自分の価値を改めて考えることがありました。比べてみると「全然かなわないな」と思う反面、自分が肯定できる部分は何だろうと模索したんです。たくさんの柱を持っているのは強みだけれど、その中でも特に太い1本の柱を育てたいと思っていて、まずは今の研究分野がその柱になればいいなと考えています。

できるだけ外の世界を体験することも大切だと考えて、挑戦はしているのですが、研究にしろインターンシップにしろ、社会の厳しさを実感して悩んだり凹んだりすることはまだまだ多いです。進路は決まっていませんが、どの道を選んだとしても、少しずつ成長していければいいなと思っています。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

やはり自分の強みになるものをつくっておくといいと思います。平均的に見て、みんなよりできるものを高専のうちに1本でもいいのでつくっておくと、その成功体験があとで自信になると思います。技術だけではなく、語学や芸術でもいいので、チャレンジしてみることをおすすめします。

進学に関しても、僕は必ずしも進学をすべきだと思っているわけではありませんが、逆に「まだ学生をやっておきたい」ぐらいの軽い気持ちで進学してもいいと思っています。自分が何やりたいのかを探す中で「進学」という選択肢を選んで、そこから考えるのもいいと思います。

もし進学を考えるのであれば、最初から自分のポテンシャルを決めつけず、やるか・やらないかを含めて挑戦する姿勢が大事だと感じます。「先輩の進学実績がこうだから、自分には無理」とか「いままでそんなに成績よくなかったから無理だ」とは思わずに、自分で目標を立ててチャレンジしてみてください。そこでは、頑張れるか頑張れないかだけの問題なので、コツコツ勉強できれば、いい結果になるのではないかと思います。

また、大学の編入学や専攻科からの大学院試験には、塾のようなものがあまりないので、基本は自分で勉強する必要があります。自力で学ぶのは思った以上に大変なことですから、一緒に頑張れる仲間を見つけて、日々成長していってくださいね。応援しています。

髙岡 勇佑氏

Takaoka Yusuke

- 東北大学大学院 工学研究科 ファインメカニクス専攻 修士2年

2022年3月 明石工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2024年3月 東北大学 工学部 機械知能・航空工学科 卒業

2024年4月 東北大学大学院 工学研究科 ファインメカニクス専攻 修士課程 入学

明石工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏