インターネットメディア事業やWebアプリケーション開発などを行うピクシブ株式会社に2012年に入社し、インフラエンジニアや事業立ち上げなどを経験した後、現在CTOを務めている道井俊介さんは久留米高専のご出身です。高専時代の思い出や研究内容、入社のきっかけ、CTOとしての思いなど、さまざまなお話を伺いました。

ロボコンに憧れて高専へ

―久留米高専へ進学したきっかけを教えてください。

両親が高専ロボコンの放送を録画しており、興味を持ったのがきっかけです。同じロボットでも学校ごとに全く違ったアイデアで対決する様子が単純に面白いなと思いました。

進学してからは実際にロボコン愛好会に所属して、とても楽しく制作に取り組んでいました。メンバーはみんなロボコンを目指して高専に入ってくる人たちなので、趣味が合いますし、部室に集まってひたすらいろんな話をしたのも楽しかったですね。

また、高専ではロボコンのほかに競技プログラミングのコンテストであるACM国際大学対抗プログラミングコンテストにも参加しました。メンバーが足りないからと声をかけてもらい、先輩と一緒に参加し、2007年のアジア地区予選東京大会まで出場できたのも思い出です。

―高専での研究内容を教えてください。

顔画像認識に関する研究をしていました。これは、興味を持って選んだというよりも、実はたまたまの要素が大きいんです。

というのも、私は数学が苦手で、高専で克服しなければ一生できないままだと思い、応用数学の授業を担当する黒木祥光先生の研究室を選びました。毎週数学の輪講に出席し、研究室の先輩やメンバーに夜中までずっと教えていただいたことで、なんとか一人でできるようにはなりました。今考えても、なんて優しい先輩方だったのだろうと思います。

そして、その黒木研究室の研究テーマが画像処理だったのです。学生は黒木先生が持ってきたテーマの中から研究テーマを選ぶのですが、私は研究室でも伝統的なテーマとして扱われていた「顔画像認識」を選びました。数学克服のために入った研究室で偶然に始めた顔画像認識の研究ですが、進めているうちに面白さを感じ始めたのはやはり事実です。

黒木研究室で行った研究内容は、PCA(主成分分析)やICA(独立成分分析)といったディープラーニングではなく、比較的古典的な機械学習を用いた顔画像認識に関する研究でした。顔画像認識が数式で表され、その数式の一部を改変するとその結果として速度や精度が上がる、といった現象が起きます。数学が苦手な私でしたが、「数学はこのように使うんだな」と、そのとき初めて数学の必要性がわかった気がしたんです。

一方で、顔画像認識は人間の視覚をはじめ、人類の歴史から学ぶ側面もあります。人間の仕組みと数式という2つの情報が融合する点にも面白さを感じました。

―久留米高専卒業後は九州工業大学へ編入されていますね。

本格的に研究をしたいと思い、大学への進学を決めました。小学校教諭でパソコンやロボットが好きな両親が、研究の分野に進むことを勧めてくれたのが一つ。高専の研究室での2年間が本当に楽しく、もう一度味わいたいと思ったのがもう一つの理由でした。

大学の授業は、高専時代よりは楽しめていたと思います。というのも、高専の3年生までは授業についていけなかったのですが、大学の3年生の授業のほとんどが高専ですでに習っている内容だったからです。復習のようで、理解度が上がった状態で授業を聞くことができました。

―その後、視覚神経科学の研究を行うために筑波大学大学院へ進学されていますが、なぜでしょうか。

九工大で在籍していた吉田研究室では論文調査の練習があり、そこで視覚系の論文を目にし、興味を持ったのが理由です。

その論文は筑波大学の先生が出しているとわかり、研究室のサイトに書いてあった連絡先に「遊びに行っても良いですか」と送りました。すると快く受け入れてくださり、研究室を実際に見学して楽しそうだったので、筑波大学の大学院に進学したいという気持ちが高まりました。九工大に帰ってから吉田先生に伝えると、「いいよいいよ」とあっさり送り出してくれて、進学したというのが経緯です。

また、東京で開催された高専カンファレンスに参加した際に、関東ではいろんな勉強会が開かれており、さまざまな人と出会うことができるのだと知りました。そこで、生まれ育った九州を出て、関東方面にも出てみたいと思ったのも理由の一つです。

―どのような点に研究の楽しさを感じていましたか。

研究においては、基本的に先人がやってきたことが教科書になります。携わる前は、世の中のほとんどは研究し尽くされているので、新しいことは発覚できないと思っていたんです。それが高専で顔画像認識の研究を始めて、「数式を少し変えるだけでこんなにも結果が変わるのだ」ととても興味を持ちましたし、まだ発表されていないこともたくさんあるのだとわかりました。

一方大学院では、脳科学という多くが解明されていない分野に取り組みました。視覚系の研究をはじめてから、この分野がほとんど未解明であること、そして、そのなかでたくさんの新しい発見もあることがわかりました。何かの仮説に対してプログラミングを行い、シミュレーションをしたとしても、もちろんうまくいかないことがほとんどで、たくさんの試行錯誤が必要です。そのなかで、ちゃんと形になったときや予想通りの結果を導き出せたときに嬉しさを感じていました。

また、夜中まで研究室のメンバーと「こうしたらうまくいくに違いない」「そもそも前提が間違っている」と議論したり、一緒に一喜一憂したり、そういった楽しさもありました。これこそ研究の醍醐味だなと思います。

説明会でクリエイターの未来を語る“異質さ”に惹かれる

―ピクシブへの入社のきっかけを教えてください。

最初はピクシブのインターンの発表会を見に行ったのがきっかけでした。採用イベントで知り合った当時のピクシブのCTO・青木俊介さんに誘っていただき、インターンの発表会を見にいくことに。しかし、この日は2011年3月11日——東日本大震災の日でした。

ピクシブの最寄り駅を降りた瞬間、大きな地震がやってきました。とりあえずピクシブのオフィスに向かいましたが、もちろん発表会は開催されず、つくばにある自宅には2日間ほど帰れなくなってしまい、ピクシブの社員やインターン生と2日くらいオフィスに泊めて頂けることになりました。イレギュラーな状況ではありましたが、だからこそ社員の方々の優しい人柄に触れられたこと、また48時間という長い時間にいろんな話ができたことは、入社の大きなきっかけになりました。

もっとも、ピクシブのビジョンに共感したのも大きな理由です。青木さんは「これからはクリエイターの方々が自分で作品をつくって活躍できるような未来が来る」とお話しされていました。

私がちょうど就活していたときは、Webサービスの求人市場をモバイルゲームの開発会社、そしてGoogle、Microsoftといった大手外資企業が牽引していた時代です。ピクシブは当時まだ社員数30人ほどの小さな会社でしたが、そのような中、合同説明会の場で会社の将来性や売上、会社規模ではなく、楽しそうに創作活動の未来について語っており、他社と比べても良い意味で異質で、とても惹かれました。

―入社してから、どのようなお仕事に従事されていたのでしょうか。

実は、ピクシブでは2011年の夏頃、3ヶ月ほどエンジニアとしてアルバイトをしていました。バイト中はプログラミング言語のRubyを使ってプログラムを書いていたので、Rubyのエンジニアとして入社するつもりだったのですが、入社後はまさかのインフラ担当に配属となったのです。

当時のピクシブはインフラが安定しておらず、私を含めインフラチームの3人で深夜までサーバーをメンテナンスして、落ち着いたら帰るという生活をしていました。

また、当時は自社サーバーの一部を新宿のデータセンターに移行している最中でした。千駄ヶ谷にあるピクシブのオフィスから、新宿のデータセンターまでは自転車で行ける距離だったので、カバンに工具やパーツを詰め込んでよく自転車で通っていましたね。

―2016年には事業責任者として事業の立ち上げを経験されているそうですね。

2016年に画像変換サービス「ImageFlux(イメージフラックス)」を立ち上げ、事業部長を務めました。

ピクシブの画像配信の仕組みはインフラチームが内製でつくっていました。当時のCTO高山さんと昼食を食べているときに「このような画像配信の仕組みは企業がそれぞれ自社でつくるより、クラウドサービスとして提供されているのがあるべき姿なのでは」と話したんです。すると「いいね、それうちでやろう」ということになり、社長に事業計画書を持っていったのが2015年7月のことです。

同年8月から事業がスタートし、事業責任者は私、エンジニアも営業も私、と全てを担当し、かつ高山さんや外部のエンジニアにサポートしてもらいながら進めていきました。その後さくらインターネットさんとの協業のお話が出てから、1年くらいかけてサービスをつくり、2016年12月に正式リリースしました。今思うとすごいスピードでサービスの立ち上げをしています。かなり大変でしたが、その分達成感も大きかったですね。

創作活動をもっと楽しくするために、技術はどう使えるか

―2020年から、ピクシブのCTOに就任されていますね。

2019年にインフラ領域を統括する技術開発本部長に指名され、それから1年経たずして私にCTO就任の話が来ました。正直、インフラ領域で進めなければならないことはたくさんあり、もっと関わっていたいと思ったものの、CTOを断る理由はなく、やるしかないという気持ちで引き受けました。

現在はCTOとして、技術選択やエンジニア採用などに携わっています。直近では、開発速度向上に向けた取り組みに注力してきました。開発速度を上げるには、単純にコードがうまく書けたら良いわけではなく、クラウドサービスを効果的に活用する必要があります。そのためこの1年ほどは、クラウドをより活用していくための改善を考えたり、仕組みを整えたりしてきました。

また、「すべてのエンジニアが技術選択に責任を持つこと」を目指し、仕組み整備を行っています。ピクシブのサービス上で動く挙動は、エンジニア自身でコードを書くことで変えることができます。これは、エンジニアが書いたものが世の中に対して影響を与えるということであり、エンジニアは世界を変える自由を持っているということです。エンジニアはそこに自惚れてはいけませんし、その責任を持つ必要があると常々思っています。

―高専や大学での研究・経験がどのように生きているのか教えてください。

直接的に役立つことは多くないですが、たまたま役に立つという場面は多くあると感じています。その一例として、高専で黒木研究室に在籍していた際、動画像圧縮形式の1つであるMPEGの研究を行っていました。pixivで扱う画像の多くはJPEGとよばれる形式で符号化されています。このJPEGの画像圧縮技術はMPEGととても似ているんです。そのためJPEGの理解に、高専での研究がたまたま役立っているなと感じます。

また、私の人生において一番大変だった時期は、高専にいた期間だと思います。授業後には部室に集まってロボットをつくり、深夜に帰宅し、翌朝からまた学校に行くという生活を毎日送っていました。ですので、今どんなに大変できつい仕事に取り組むことになったとしても、高専時代に比べると何ということはないように思えます。

―CTOとして重視していることを教えてください。

まず一つは個人的にですが、Webサービスやプログラミングを楽しみつつ、人々が役立つものを開発する、という点を心掛けています。私たちが楽しんでつくっているものが世の中の人々に役立っていて、何かの問題を解決するものであれば、より私たちも嬉しさを感じられます。ですので、この気持ちは忘れないようにしたいと思っています。

CTOとしては、創作活動をもっと楽しくするためには技術をどう使えば良いのか考える、という点を意識しています。私たちのミッションは創作活動をもっと楽しくすることであり、新技術を研究するとか、技術を活かして貢献するとか、技術に焦点が当たったものではありません。これまでに培った技術をバックグラウンドにして、それをどのように使ったら創作活動がもっと楽しくなるのか常に考えようと、常々思っています。

―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

高専の授業はとても大変ですし、学んでいることが何の役に立つのだろうと思うこともあると思います。もちろん、そのままでは役に立たないことが多いのですが、私のように働く上でのきっかけになることもあります。

また、高専でやっていたことは後々、一生の趣味として続くことがあります。私も高専時代のロボット制作から派生して、今は電子工作やキーボードなどの自作を趣味で行っています。

つまり、高専でいろんな挑戦をしておくことで、何かしらの経験が役に立つこと、人生の幅が広くなることは間違いありません。ぜひ今のうちに、たくさんいろんな経験を積んでください。

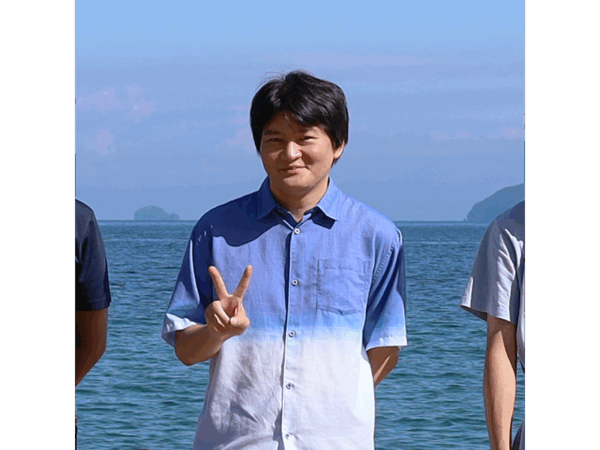

道井 俊介氏

Shunsuke Michii

- ピクシブ株式会社 CTO

2008年3月 久留米工業高等専門学校 制御情報工学科 卒業

2010年3月 九州工業大学 情報工学部 知能情報工学科 卒業

2012年3月 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイエンス専攻 博士前期課程 修了

2012年4月 ピクシブ株式会社 インフラチーム エンジニア

2016年7月 ピクシブテクノロジーズ株式会社 執行役員/ImageFlux事業部 部長

2019年7月 ピクシブ株式会社 技術開発本部 本部長

2020年1月より現職

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 大切なのは「双方向でのコミュニケーション」。学生の積極性を育てる、杉浦先生の授業方針とは。

- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授

杉浦 公彦 氏