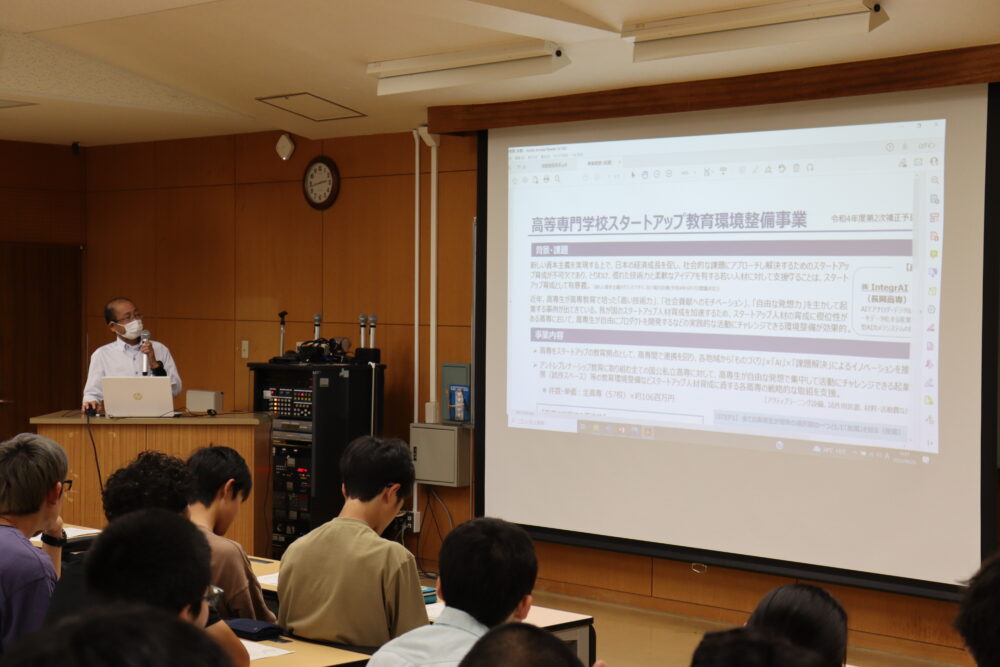

令和4年度第2次補正予算より「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」が組み込まれ、各高専ではスタートアップ人材の育成に取り組んでいます。今回は舞鶴高専での取り組みや目標について、スタートアップ教育を担当されている片山英昭先生(電気情報工学科 教授)に、お話を伺いました。

学生が学外の人と関われるきっかけに

―舞鶴高専でスタートアップ人材育成事業を始めるとなった際の、最初の思いを教えてください。

舞鶴高専は北近畿という都会からかなり離れたところにあり、学生の活動する場所がそこまでありません。また、学生約800名のうち、約550名が寮生でして、ずっと寮という学内コミュニティにとどまっている傾向があります。

もちろん部活動や高専ロボコン・高専プロコンなどに取り組んでいる学生もいます。インターンシップやアルバイトなどもありますね。それでも、対外的な活動をあまりせずに過ごしている学生は多いので、何とかしたいという考えはずっとありました。ですので、その考えとスタートアップ人材育成事業を合わせることで、学生が自由にモノづくりができる場をつくれるのでは、というのが最初に生まれました思いでしたね。

―スタートアップ人材育成事業の一環として、舞鶴高専では学生に向けた講義をすでに2回(取材当時)実施しています。

1回目は本校の特命教授(前・舞鶴高専 校長)である内海康雄先生に、2回目は本田技研工業株式会社の次世代エンジニア育成支援チームである山田さんに講義していただきました。

内海先生はスタートアップの全体像を把握されている方ですので、それを学生にお伝えいただこうという意図があって行った講義です。本田技研工業の山田さんには、企業の中での具体的な業務プロセスについて講義していただきました。

学生は「スタートアップ」と聞くと、ハードルを上げてしまう側面があります。「自分は起業しないといけないのか?」と思ってしまうので、そうではなく、「企業の中でも何か新しいことを生み出すプロセスがあるんだ」ということを知ってほしかったのです。問題を事業としてどう解決していくのかを知ることは、たとえ起業しなかったとしても、企業で働くにあたって役に立つと考えています。

―起業家精神というよりも、起業家“的”精神を育成するイメージでしょうか?

そうですね。課題に対するいろいろな改善を“自分たちで”していかないと、企業に入っても力を発揮できないよと、学生たちにはわかってほしかったんです。ただ、学生の中には「自分には起業は無理かも」と引いてしまった人が、まだ多少なりとも見受けられましたので、もう1度内海先生から「そうではないんだよ」と、講義していただこうと思っています。

―今後の講義は何を予定されているのでしょうか?

今年度中にあと4回の講義を予定していますが、1回はもう1度内海先生に、e-ラーニングを利用したスタートアップ教育について話してもらう予定です。

残りの回は、まだ確定ではないですが、1回は舞鶴市と提携している企業に講義していただきたいなと思っています。舞鶴市が抱えている課題に対して企業側がどうアプローチし、事業として成り立たせているのかを話していただきたいんです。

その後は、学生たちと舞鶴市とでお話しして、自分たちで舞鶴市の課題を解決していくプロセスを考えるというPBLの機会を与えたいですね。その活動を通して学生には、「新しい事業を考えること」を身近に感じてほしいなと思っています。

最後の回では、舞鶴高専の卒業生で起業されている方に講義していただく予定です。AI教育に関する事業を手掛けている方がいらっしゃるので、その方にお話しいただければ良いなと思っています。

実際に課題に取り組むことで、新規事業に親近感を

―「高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業」の予算について、舞鶴高専ではどのように活用されていますか?

基本的には学生によるモノづくりがすぐできるよう、デジタルファブ(※)をつくるために使いたいと考えています。あと、地域人材を育成するために、各学科から地域との連携に役立つ設備機材として揃えたいものを挙げていただき、購入しています。

※デジタルファブリケーションの略。デジタルデータをもとにモノづくりを行う技術のことで、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を必要とする。

.png)

例えば、建設システム工学科だと、空き家問題に取り組むための機材を購入しました。空き家問題は舞鶴市に限らず、北近畿、そして全国で問題になっています(※)。舞鶴市では、空き家を所有者から借りて、舞鶴高専が改装などを行い、居住者に貸し出す取り組みをしているのですが、その改装の手助けとして、木材加工ができる機材を購入しています。

※総務省「土地統計調査」によると、「空き家総数」から「二次的住宅」「賃貸用又は売却用の住宅」を除いた「その他空き家」(一般的に「空き家」と認識されている住宅)の総数は、1998年の182万戸から、2018年は349万戸に増加。この20年間で約1.9倍も増加しており、2018年の「その他空き家率」は約5.6%となっている。

これによって、学生は自分たちの手で実際に設計するという経験を得ることができます。また、すでに何軒かは提供されていますので、出来上がった家に居住される方からの感想をいただくことで、非常に有意義な活動になっていると思います。

このように、舞鶴という土地を生かして、舞鶴市の方などいろいろな人と意見交換しながら、実際に課題解決に取り組み、新しい事業をつくりだすこと=起業を身近に感じてもらえるよう、進めていきたいです。

地域活性化のための、スタートアップ人材育成

―舞鶴高専でのスタートアップ育成において、現時点での目標は何でしょうか?

少なくとも学生を、起業のプロセスや大枠をきちんと知っている段階に持っていきたいですね。実際に起業する・しないは別にしても、頭の中に起業についての知識があるかどうかは、社会に出た後にも影響してくるところです。

―舞鶴高専の教員のみなさまは、起業に関する知識がもともとあったのでしょうか?

正直なところ、例えば資金調達や登記の方法などに関してしっかり理解されている教員の方は多くないと思います。私自身も、当初はよく分かっていませんでした。

しかし、先ほども話題に挙がりました本校の内海先生は、高専で様々なプロジェクトを立ち上げたり、NPO法人をつくられてきた方ですので、起業プロセスへの知見を兼ね備えていらっしゃる方です。内海先生とミーティングを重ねることで、私も起業に対する知識が深まっていきました。

内海先生からはいろいろ教わりましたが、特に印象的だったのは、大きなプロジェクトで大きなお金を動かすことの大変さや、リスク対応の部分です。私は大きなプロジェクトを動かしたことがなかったので、「規模が大きくなると、そういった問題点が発生するのか」と、大変勉強になりました。

―片山先生ご自身は、高専における「起業」が、将来的にどのような立ち位置になっていくと考えていますか?

高専の果たす役割は「優秀な技術者を育成し、社会に出していく」だと思っています。ですので「起業」ばかりを推し進めるわけではないのですが、一方で、地域の方と話していると、「起業しないと、地域の産業がなくなってくる」という声があるのも確かです。

そういう意味では、地域の中で何かの事業を起こしていく人材を、多くの人数ではないかもしれませんが、育成していく役割を高専は担いつつあると思っています。それによって地域の雇用を生み出し、地域の活性化につながるのではないでしょうか。

舞鶴高専のスタートアップ教育の取組名は「北近畿の地域課題を解決するアントレプレナーシップ人財の育成」です。北近畿の地域活性化のために、本校の人材育成事業がどのように関わっていくのかが、私に課せられた大きな任務だと思っています。舞鶴市だけでなく、近隣の市町村にも展開できる仕組みをつくっていきたいです。

◎高等専門学校スタートアップ教育環境整備事業

アントレプレナーシップ教育に取り組む予定のある国公私立の高専に対し、教育環境整備などの戦略的な取り組みを支援する事業です。

詳細は文部科学省のHPをご覧ください。

舞鶴工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)