高専の技術と企業との共同研究で、町おこしをめざす阿南高専の杉野隆三郎先生。ACT倶楽部の立ち上げで、企業との連携を深めていらっしゃいます。町ぐるみでイノベーションを育むスタンフォードのような社会の実現と、次に目指すソーラーパンク構想について、お話を伺いました。

数理情報の研究分野を求め、木更津から阿南へ

-まず、大学卒業後、高専で教鞭をとるまでの経緯をお聞かせください

生まれは山形ですが、父が転勤族だったので高校は名古屋でした。大学は日本大学で数理工学の道へ進み、修士、博士課程まで進みましたね。大学時代は、偏微分方程式をいかにコンピュータに解かせるか研究しました。

実は大学のインターンシップで、ある企業に行くと相当誘われまして。かなり魅力があったのですけれども、指導教授から「もうちょっと大学院でやらないか」と言っていただいたので、修士へ進むことになったんです。

あと、博士課程まで進むと、就職先は研究教育職が中心となるのですが、博士論文をまとめるのに四苦八苦して、気づいたら就職活動が全然できていませんでした。どうしようかなと思っていたら、学科の掲示板の求人に千葉の木更津高専の教員募集を見つけまして。

しかもそれが「明日締め切り」と書いてあったので、慌てて指導教授に頼み込んで推薦文を書いていただいてバーっと書類つくって、締め切りの当日に直接持って行きました。そして内定を頂き、木更津高専の先生になったわけです(笑) 機械工学科の助手として赴任しました。

ちなみにですが、私は中学・高校の数学の教員免許を持っています。アルバイトで家庭教師や塾の講師も結構やっていたので、人にものを教えることは嫌いではなかったのかなと思いますね。

-そこから現在の阿南高専に移った理由は何でしょうか?

木更津高専で5年目になったころ、私はそもそも数理情報系でしたから、「どうしたもんかな」と思っていたんです。すると、徳島大学の知り合いの方から「阿南高専が数理系と情報系が混ざったようなポストですぐ採用したいらしいけど、どう?」と提案され、じゃあ行ってみようとなり、阿南高専のお世話になりました。

集魚灯の研究から、木製望遠鏡のプロダクトデザインで町おこし

―高専ではユニークな取り組みをされています。現在の研究内容をお聞かせください。

現在のメインの1つは、魚群行動を制御する研究です。科学研究費補助金が出ている研究でして、徳島県の農林水産総合技術支援センターで10年くらい前から始まりました。

内容としてはLEDを使用した集魚灯です。イカなどを捕る際、集魚灯としてハロゲン灯や水銀灯などを使うのが伝統的なのですが、LEDだと波長が変えられるんですよね。消費電力が少なく済みますし、球切れもめったに起きないです。つまり、環境にやさしい技術になります。

LEDは明滅させたり波長を変えたりすると、色味を変えることができるので、魚の群れが違う波長の集魚灯でどのような群行動をとるのかについて調べたいと思ったのがそもそものきっかけでした。魚のことは正直よくわからないのですけども、そういう実験装置を構築して計測するところで協力できています。面白くて、結構深みにはまりましたね。

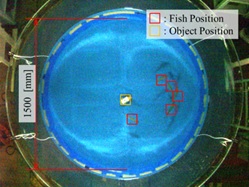

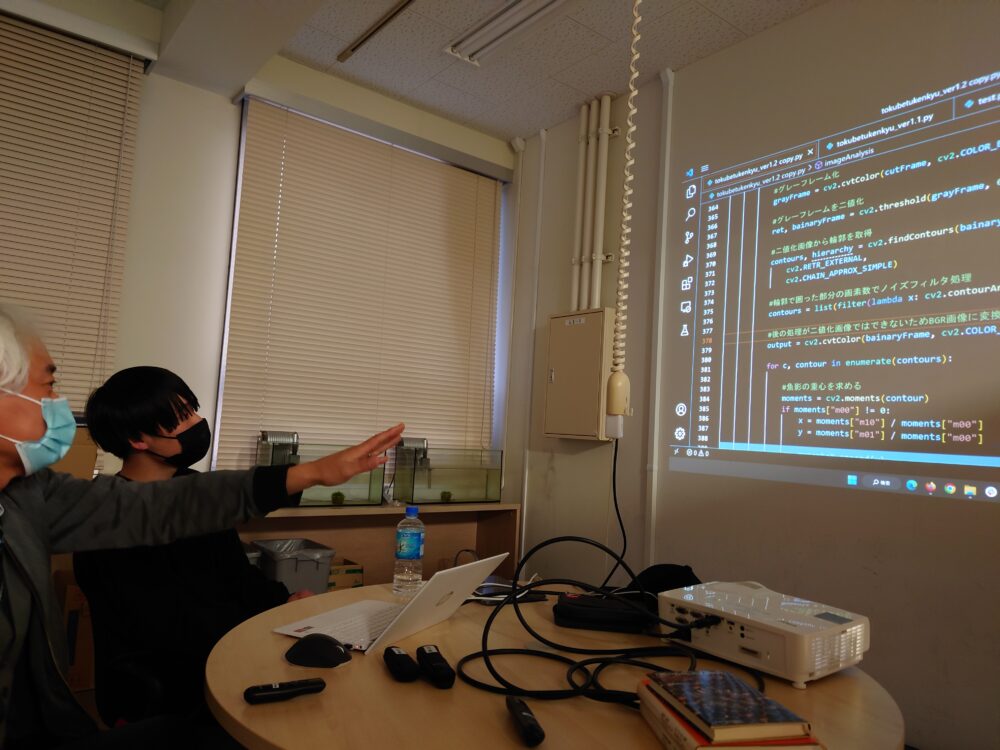

方法としては、水槽に波長が異なるLED集魚灯を沈め、マアジに当てる光の色を変えることで、群れ行動の変化を観測します。マアジがどう動いているかは赤外線の装置を使用して見ていますが、これは阿南高専と北海道大学の水産学部ぐらいしかない装置です。あと変わったところでは、小型の水中ロボットがマアジの群れにどの様な影響を与えて新しい群行動パターンが発現するのかという、いわゆる機械と生物の協調行動っていうのも研究しましたね。

継続的にこのような独創的な研究をしているのが阿南高専ですね(笑) 個人的には、高専のサイエンスとテクノロジーで魚の気持ちを読み取るための様々な数学的モデルもつくっています。

ところで、阿南市にある日亜化学工業っていう会社さんご存知ですか。青色LEDでノーベル賞を受賞された中村修二さんがかつて勤務されていた会社で、何度か高専にもいらっしゃっていただきました。学生寮でイブニングレクチャーみたいこともやっていただきましたね。非常に尖った人で、学生にインパクトを与えたのではないかなって思います。

―そのほかの取り組みについては、いかがですか。

もう1つには新しいプロダクトデザイン思考の研究が挙げられます。これは地域からいただいた社会課題ですね。

阿南市は徳島の結構南に位置していて、人口は7万人ほどです。しかし、それより少ない町を考えると、5,000人ほどの自治体も多いんですよ。いわゆる人口減少地帯です。そういうこともあって、「高専に町おこしをお願いしたい」というご依頼をいただくんです。

例えば、木工製で、口径30cmの反射型望遠鏡を学生と開発しました。地域で製造販売するのも良いですし、星空イベントをされている自治体でしたので、そこで使うのも良いんじゃないかということでつくりましたね。

小さな町でも売れて、製造も簡単な製品を開発することはよくありました。しかし、高専では試作はできますが、“売れるプロトタイプ”をつくるのが本当に難しくて、「プロダクトデザインって大事なんだな」と、私自身、エンジニアとして学びがありました。研究試作段階のものをいかにして商品化していくかが、今後の課題です。

スタンフォードで見た地域のあり方が理想

-先生の理想というソーラーパンク・マニフェストとは何ですか。

実はこれを強く言いたいんです。ソーラーパンクっていう言葉をご存知ですか? ソーラーパンクは、若者が自らの手でつくり出す文化であり、小規模エネルギーで地域レベルの解決策や、自律的に機能するシステムをつくる方法です。再生可能エネルギーに重点をおいた、環境志向の維持可能な社会を実現するものとも言えます。

ソーラーパンクという言葉が生まれたのは2019年です。そして、ソーラーパンクというジャンルを確立すべく、22項目のソーラーパンク・マニフェストが発表されています。その20番目の項目にあたる、「ソーラーパンクは、さまざまな技術を使って、特に太陽光エネルギーに適応して築かれた環境を想像するものである。ソーラーパンクの目的は自給自足と自然の制限の中での生活を促進することである」が、高専的にも重なると思っているんです。

やたらと開発したからって、課題は解決しません。社会実装するんだと言っても、実はほんの少しの効果しかないということもあります。解決策はまだ模索していますけれども、1つのイメージとして考えられるのは、このソーラーパンクなんじゃないかと思っているんです。ぜひ日本でも実現させたいですね。

-杉野先生は、阿南高専のACT倶楽部(※)の立ち上げメンバーでもいらっしゃいますね。

※ACT倶楽部の詳細については、月刊高専のコチラの記事をご覧ください。

非常にアイデアマンでいらっしゃる本校の吉田先生と一緒に考え、実質的な成果が地元に残せないのかなと取り組んできた結果、最終的にACT倶楽部のような形態になりました。まあ簡単にいうと、高専と社会を繋ぐ「出島」みたいなものですね。日本でも「地方創生」って、15年ぐらい前から言い出して、政府もお金を出していますけれども、現場はなかなか大変だという話もありましたので、始めたのです。

実は私、米・スタンフォード大学に客員研究員として在籍していたことがあります。そのときに見たシリコンバレーには、地域に多様なクラブがあって、企業経営者から青少年まで幅広い人々が集まって、さまざまなプロジェクトが実践されていました。そして、イノベーションがそこから生まれているんです。

私は阿南を、シリコンバレーのようにクリエイティブなイノベーションがどんどん生まれる「共創の場」にしたいと考えています。ACT倶楽部での関係や学びを生かして、学生が在学中にどんどん起業していくといいですね。

今、政府も盛んに言っているスタートアップの起業とかって、始めるにはやはり若い方がいいです。高専生は15歳で入学し、20歳で卒業しますから、在学中から起業してチャレンジすれば、何度でも失敗できます。ACT倶楽部という共創コミュニティのなかでトライ・アンド・エラーを繰り返していけることが、イノベーションを育むよい環境になるはずです。

あと、先生方向けにリサーチユニット制度も立ち上げました。外部メンター導入による研究活動の活性化を狙った制度です。高専の研究力を高めることに尽力し、高専の社会実装力を確かなものにしたいという考えから生まれました。

これも一種のR&D World、すなわち研究(Research)と技術開発(Development)の共創コミュニティ(World)をつくり出す取り組みですね。高専という狭い世界に閉じこもらないで、教員と学生が外部の方といっしょに新しいテーマに取り組み、その世界を拡張していくことなるわけです。

ここでもっとも大切なことは、外部メンターという他大学や企業の方の存在、そして彼らとの「対話と協働」であると考えています。ここが、新しいイノベーションが創発してくるポイントですね。そのため、対面・オンラインに対応したディベートルーム(ACT俱楽部と共用)や教員と学生の研究活動サポートシステムの構築に注力してきました。

高専はどういう人材育成をしているかというと、やはりテクノロジストだと思います。しかし、研究するということは、やっぱり論文を書くことでもあります。

つまり「著作物を書き残す」というのが研究者には大事で、それが論文ではなく、通俗的な科学本であっても良いと思います。なんだったら学生と一緒にアニメをつくるのもアリです。研究がベースにある「表現者」にならないといけません。

しかし、高専教員は忙しいことが多く、決してその姿勢を忘れてはいないのですが、実行しづらくなっています。それを組織的にカバーするのがリサーチユニット制度なのです。

-それでは、現在の高専生、未来の高専生に頑張ってほしいことを教えてください。

「とにかく、つくって!」と言いたいです。つくりたいものがあるかというと、意外とないんですよね。私が子供の頃は、インベーダーゲームをするためにパソコンをつくっていました。そこでコンピュータの基礎みたいなことを自然と学んだんですけれども。

昔の高専生って、私もそうだったそうだったのですが、基本的に高専に入る前にはもう半分ぐらいテクノロジストなんです。コンピュータの本を読み込んでコンピュータをつくり、はんだ付けをして……みたいな。昔の高専には、そういうことをしている人がそのまま来ることが多かったんじゃないでしょうか。

今の阿南高専の学生を見ると、そこまで実践している数は少ないですね。そこで、阿南高専のカリキュラムでは、ものづくりの体験的な学習を低学年に配当しています。具体的な知識と技術をそこで学んでもらうのです。

次に大切になるのは、「つくりたい何かを見出す力」ですね。ところが、これを身に付けるのは意外と難しいのではないでしょうか。アドバイスとしては、世の中で起きているいろいろなことに興味を持って学生生活を送るってことですかね。

今は世界中で起きていることや面白いことにインターネットで簡単にアクセスできます。ぜひ、テクノロジーだけでなく、自分が興味を持ったことに積極的に関わりを持つようにしてください。そこでアクションを起こせば、新しい気づきとモチベーションが手に入ると思いますよ。阿南高専は、そのような学生の活動支援に力を入れています。

話を戻しますと、「とにかく、つくって!」というのは、「学んでからつくるのではなくて、つくりたいものをつくって学ぶ」ということです。そのためには、いくらでも私たち高専教員は協力しますよ。そしたら、何かが絶対に生まれますので、ロボコンよりつくりたいものがつくれる高専プロコンに出場してみるのも良いかもしれませんね。

私は阿南高専に来てから、もう10年ぐらいは高専プロコンの指導をしていました。高専プロコンは情報系の学生じゃなくても参加ウェルカムですよ。

杉野 隆三郎氏

Ryuzaburo Sugino

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 情報コース 教授、

リサーチユニット長、地域連携テクノセンター副センター長

1993年 日本大学大学院 生産工学研究科 数理工学専攻 博士課程 修了

1993年 木更津工業高等専門学校 機械工学科 助手

1999年 阿南工業高等専門学校 制御情報工学科 助教授

2009年より現職

阿南工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 工学の道を歩んでいたはずが大分高専の英語教員に!? 学生には高専の外に広がる世界を見てほしい

- 大分工業高等専門学校 一般科文系(英語) 教授

菊川 裕規 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 高専からJAXAへ。追い続けた宇宙の夢を、次世代の子どもたちへつないでいく

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙輸送技術部門 宇宙輸送安全計画ユニット

研究開発員

浅村 岳 氏