2023年3月13日(月)に呉高専の江口正徳先生による共同研究(GEAR連携)の一環として、微細加工技術のオンライン講習会が開催されました。呉高専を会場として大分高専の学生がリモート参加し、遠隔での実習も行われました。その講習会の様子を本記事でリポートいたします。

講習会のメインテーマ「フォトリソグラフィ」について

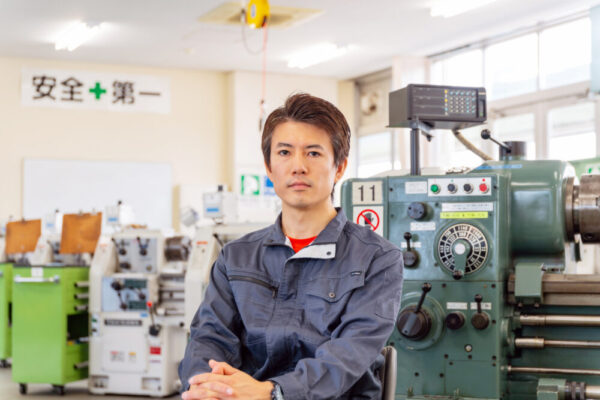

はじめに、今回の講習会に関する技術や設備、関連知識についての概要説明が行われました。(以下、江口先生による説明)

「フォトリソグラフィ」とは、写真の現像技術を応用させた微細加工技術のことです。大分高専の田中先生の研究室で3D ナノデバイスをつくるための条件出しが必要になったので、そのために必要なフォトリソグラフィに関する講習会をオンラインで開催します。

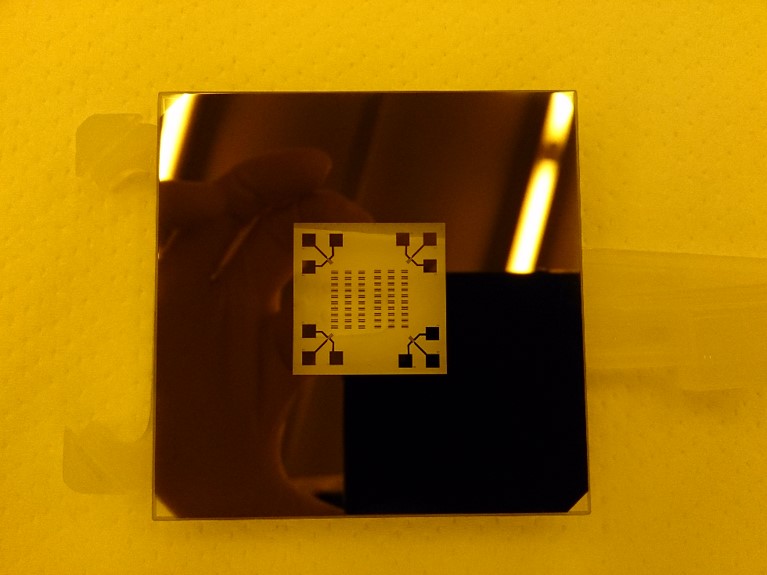

実際のフォトリソグラフィの流れとしては、ガラスの上に0.1µmのCr(クロム)が製膜された基板に「フォトレジスト」と呼ばれる感光性樹脂を塗布します。そこに回路などのパターンが描かれた「フォトマスク」というガラスを被せて光を照射し、パターンを基板に転写するというのが大きな流れです。フォトマスクの中心部には、半導体デバイスの図柄(パターン)が描かれています。

CADソフトでパターンを設計、露光装置でパターンを転写、現像、クロムを腐食させる「エッチング」、「レジスト剥離」といったフォトリソグラフィに関する一連の流れをリモートで実際に体験してもらいます。

遠隔操作を活用した、CAD設計のオンライン実習

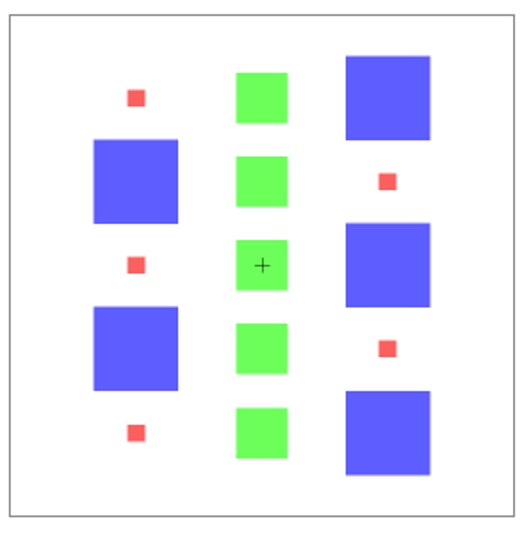

概要説明の後は、呉高専の専攻科1年生(取材当時は本科5年生)の植松さんの説明をもとにCAD設計の作業についての実習が行われました。今回作製するフォトマスクのデザインは、1㎜・3㎜・5㎜の正方形を28㎜×28㎜の基板上に5つずつ配置させたものです。

まず、色と大きさの違う正方形を横1列に3つ並べて描き、1つのグループにします。そして、それを複製し、座標の移動を繰り返しながら、デザインがつくりあげられていきました。実習を行っている大分高専の学生さんからも積極的に質問があり、楽しそうに講習を受けられていました。

「マスクレス露光装置」を使ったフォトマスクの作製

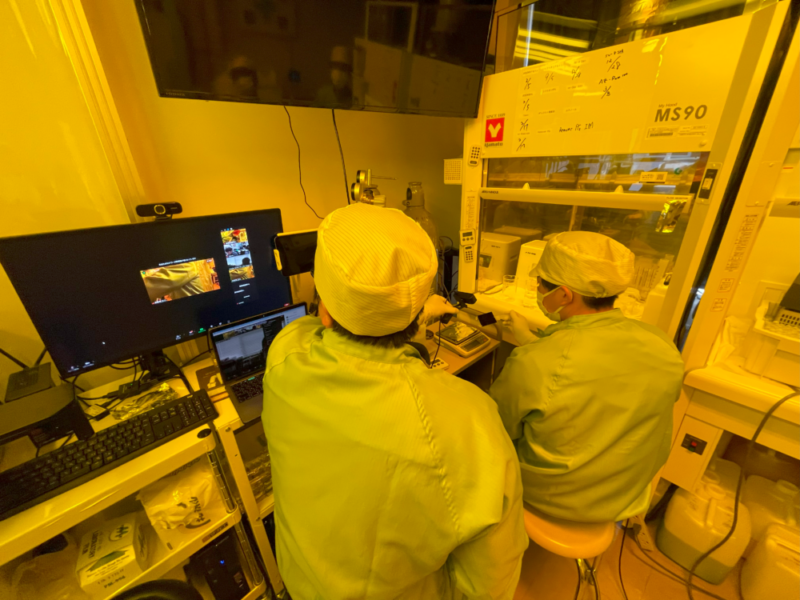

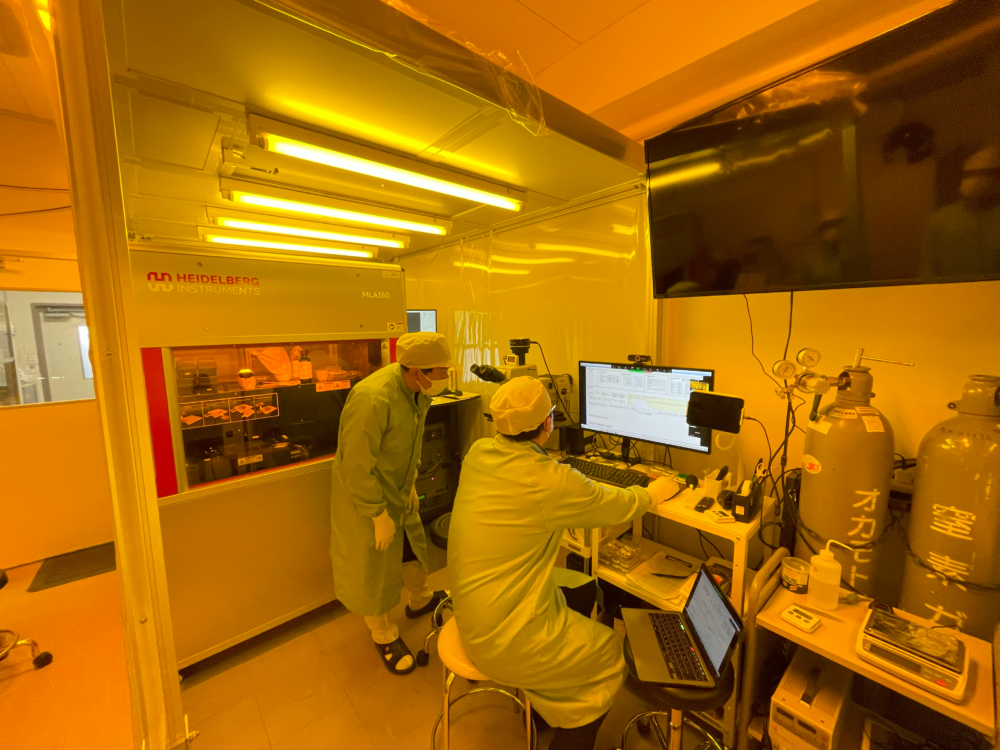

CAD設計が終わると、呉高専内にある「クリーンルーム」に移動し、「マスクレス露光装置」を使った実習と見学が行われました。(以下、江口先生の説明)

今回は2.5インチ(約63㎜)の基板に露光していきます。露光装置は、CADのパターンを読み込んで、パターンがあるところに光を照射します。フォトレジストの種類によって、照射するレーザーの露光量を設定し、基板をセットします。

装置が自動でレンズのピントを合わせ、センサーを使って基板のサイズを自動測定して、コンピュータ画面に表示します。それをCADデータと合わせ、3分ほど光を照射することで基板の中心に28㎜角のデザインが描画されます。

一般的な描画装置は、一筆書きで描くのですが、今回使う装置は、スタンプのように面で描きます。そのため、一般的な露光装置では数時間もかかるところが、マスクレス露光装置ではわずか数分ほどで描くことができるのです。

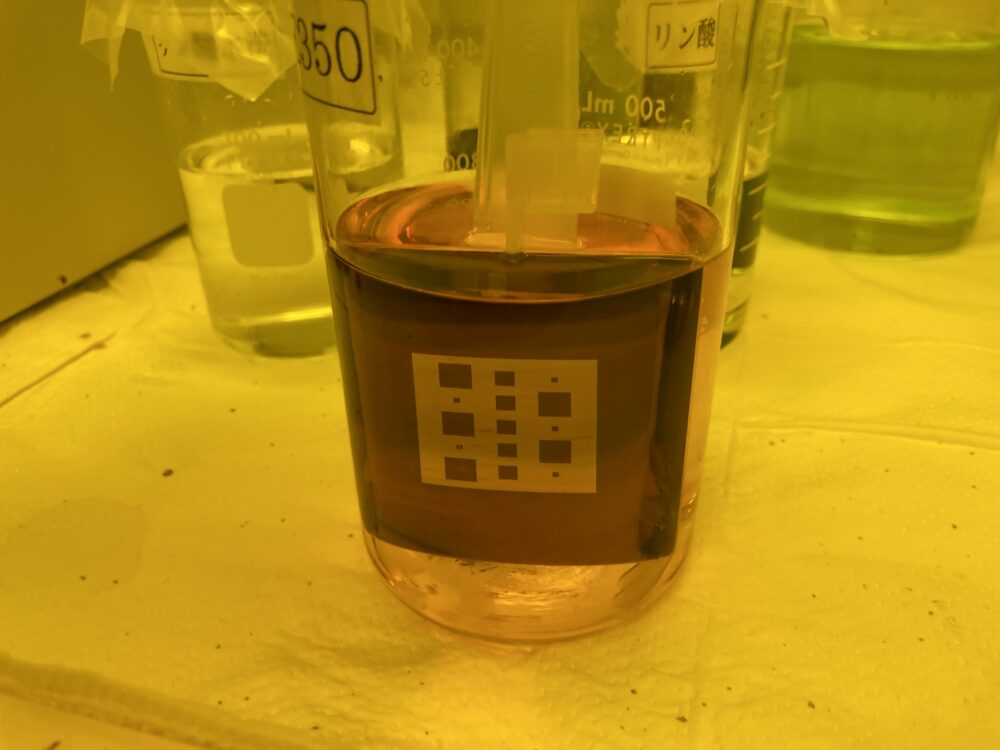

光を照射している段階では、パターンは見えません。現像液に浸すことで初めて見ることができます。この現像の工程のあと、パターンが描かれたフォトレジストをエッチングマスク(保護膜)にして、剥き出しとなった部分のクロムをエッチング液で溶解させます。

しかし、このフォトマスクにはまだフォトレジストが残っているので、この後「レジスト剥離」をしてクロムだけの状態にします。こうして完成したフォトマスクを北九州学術研究都市の共同研究開発センターに送り、本来の目的である3Dナノデバイスの条件出しを行うことになります。本日の講習会は以上で終わりです。

微細加工講習会の今後について

今回の講習会を終えた感想を、講習を受けた大分高専と、講習をした呉高専の双方に伺いました。

―実際にリモート講習を受けてみて、いかがでしたか?

大分高専 専攻科2年生 藤田悠斗さん

今回の講習会では、呉高専の学生さんの分かりやすい説明により、専門外の知識を楽しく学ぶことができました。高専の学生間でのコミュニケーションを取る非常に良い機会になったと感じます。

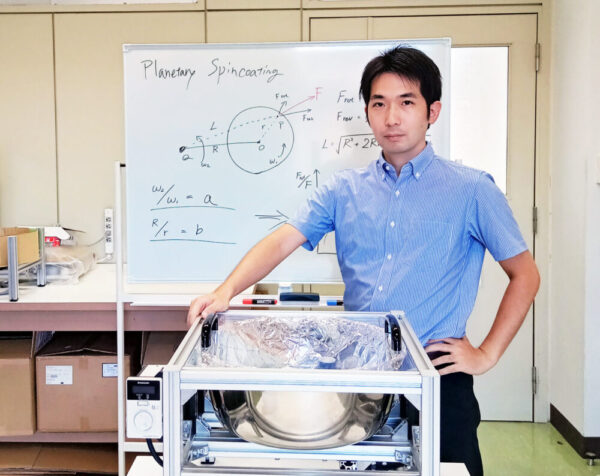

大分高専 電気電子工学科 准教授 田中大輔先生

今回のオンライン講習会を通じて、研究活動が前進するだけでなく、教える・教えられるという異なる立場で学生同士がコミュニケーションをとりながら作業をすることに、大きな教育的効果を感じました。このような高専間の連携が更に増えると良いと思います。

―実際に講習をしてみて、いかがでしたか?

呉高専 専攻科1年生 植松琢登さん

遠隔による講習は現地での講習よりも参加者への負担が少なく、遠方や多くの方に気軽に講習を受けて頂けるという利点があると思い企画しました。講習中にオンラインならではの突発的なトラブルもありましたが、臨機応変に対応して無事に講習会を終えることができました。

ただ、現地での講習に比べて遠隔の講習では、CADソフトの機能説明や操作方法を伝える手段が限られ、また、相手にその説明が理解されているかどうかの判断が難しく感じました。今後は、説明がきちんと伝わっているかをわかりやすくするための工夫をしていきたいです。

―今後、どのような形で開催していきたいなどの思いはありますか?

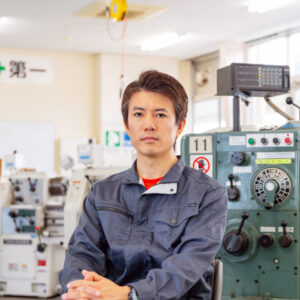

呉高専 電気情報工学分野 准教授 江口正徳先生

オンラインでの半導体プロセスを利用した微細加工技術講習会を通じて、高専間の研究交流および学生交流を積極的に行いたいと考えています。今後も遠隔操作を活用した交流を継続的に行い、夏などの長期休みを利用して本校微細加工施設で実際にものづくりを行ない、高専間の学生教育・研究推進を実施致します。さらに、この取り組みを全国高専や大学・企業等に展開していければと考えております。

最後になりますが、本共同研究は、高専機構が推進する「Society 5.0型未来技術人財」育成事業(GEAR5.0)の一環で実施し、使用したマスクレス露光装置はJST先端研究基盤共用促進事業(代表機関:長岡技術科学大学)の取り組みにより遠隔化されました。

呉工業高等専門学校の記事

-300x246.jpg)

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)