古代遺跡や化石に魅せられ、小学生の頃から探究心を育んできたという、木更津高専卒業生の小又寛也さん。高専では陸上競技に打ち込み全国大会を連覇、専攻科ではベンチャー企業やコンテストなどさまざまなことに挑戦し続けてきました。現在は建設コンサルタント業界で働きながら、高専生向けコンテストの実行委員としても活動しています。そんな小又さんに、進路選択の軸や挑戦を続ける原動力について伺いました。

陸上での全国制覇。自分と向き合い続けた高専生活

―高専へ進学したきっかけを教えてください。

高専の存在は父から教えてもらって知りました。もともと探究心が強く、歴史や地理、科学といった分野に興味があり、特に夢中になったのが古代遺跡や化石です。小学生の頃には、NHKの番組『ダーウィンが来た!』を楽しみに見たり、テレビで見た遺跡をノートにまとめたり、道端に落ちている珍しそうな石を集めたりしていました。両親に連れられ恐竜展などのイベントにも足を運び、興味を深めていきました。

.jpg)

そして中学生になり、明確な志望校がない中、父に勧められて木更津高専の学科を調べていると「環境都市工学科」という名前が目に留まったんです。考古学とどこか通じるものを感じ、興味を深めようと高専への進学を決めました。

.jpg)

―高専での生活はいかがでしたか?

学生寮での生活は、自分にとって非常に大きな経験でした。規律や上下関係の厳しさを学びながら、刺激をくれる同期に出会えたことはかけがえのない財産です。特に、勉強に自主的に取り組む姿勢や、ふとした会話の中で感じる地頭の良さに刺激を受け、「自分はこのままでいいのか?」と奮起するきっかけになりました。

―高専時代には陸上で全国制覇を果たし、しかも二連覇しているそうですね。

部活は中学時代にしていたサッカーと悩みましたが、「成長でき、自分の強みを生かせる環境」を求めて陸上部に入部し、長距離走に取り組みました。2年生からは自分で練習メニューを考えるようになり、その頃からタイムも大きく伸びました。「主体的に考え、行動すれば成果が出る」という手応えを得られたことは、大きな学びだったと思います。

その結果、3年・4年と全国高専大会で連覇を達成しました。5年次は3連覇をかけて挑んだのですが、惜しくも大会新記録で敗れてしまいました。あのときの悔しさは、これまでの人生で一番大きかったかもしれません。有終の美を飾るつもりで全力を尽くしていただけに、本当に悔しい気持ちでした。

_02.jpg)

しかし、優勝した選手は箱根駅伝に出るために大学編入するほどの情熱と実力のある選手で、「そんな相手だったなら、仕方ないか」と思ってしまった自分がいたんです。その瞬間は納得していたものの、後になってそんな自分が「情けないな」と感じました。

ただ、1週間後の関東選手権で、最後のレースに全力で挑み、優勝することができました。陸上部の顧問で、恩師でもある先生が直接付き添いに来てくださり、「情けない姿は見せられない」と自分を奮い立たせた結果です。先生へ最高の恩返しができたように思いました。

.jpg)

陸上は、日々の生活習慣が結果に直結する競技です。そのため、勝敗によって気持ちが大きく揺れることも少なくありません。私はもともと自分と向き合うのが好きな性格なので、そういった面でも陸上という競技は自分に合っていたと感じています。

_01.jpg)

―高専時代には世界遺産検定1級の試験に合格したとも聞きました。

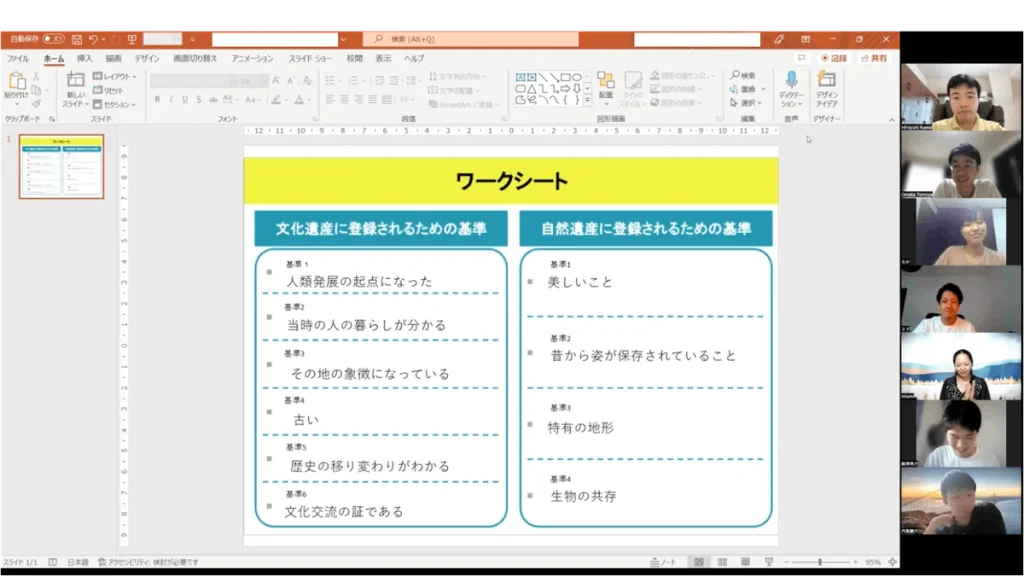

5年生の夏に部活動を引退し、時間に余裕ができたため、学外の活動に挑戦しようと考えました。そこで、興味のあった考古学に関連する資格や試験がないかと調べていたときに見つけたのが世界遺産検定です。

もともと考古学への関心が強かったのですが、もっと幅広く体系的に学んでみたいという思いが強くなりました。そのため、「文化遺産」や「自然遺産」など、より幅広い視点で学べる「世界遺産」に関する検定に挑戦することを決めました。

.jpg)

専攻科で見つけた、挑戦することの面白さ

―高専卒業後は専攻科に進まれています。専攻科では外部での活動にも注力されたそうですね。

はい。そもそも専攻科に進んだのは、5年次の夏の大会に集中するためでしたが、専攻科では部活動がないので時間に余裕ができ、友人の誘いで木更津高専発の学生ベンチャー企業でアルバイトを始めることにしました。

そこではフロントエンドエンジニアとしてWebコーディングを担当したほか、YouTubeのスマートウォッチメディアの企画や台本作り、出演、編集まで、クリエイターの仕事を一通り担当しました。

.png)

システム開発の会社なので情報系出身のメンバーが多い中、土木を学んできた自分は少し異色だったと思います。不安もありましたが、「やったことがないことに挑戦してみたい」と、その環境に飛び込みました。

ほかにも「インフラテクコン」(正式名称:インフラマネジメントテクノロジーコンテスト)という、インフラ課題をテーマにアイデアを競う高専生向けコンテストにも出場しました。コンテストでは、近年、気候変動の影響等によって頻発するようになった「道路の冠水」という課題に着目し、冠水しそうな場所をスマートフォンで通知する仕組みと防災教育のアイデアを提案しました。プレゼン動画のクオリティ、企画構成等を評価いただき、優秀賞を受賞することができました。

.png)

このインフラテクコンに参加しようと思ったのは、ちょうどコロナ禍で授業がすべてオンラインだったタイミングです。専攻科最後の年に「何かを残したい」という思いで、自ら声をかけてチームを結成しました。人を巻き込んでゼロから何かをつくりあげる経験はそれまでほとんどなく、結果的に「自分は0から1を生み出すことが得意だ」と気づけた貴重な機会でした。

―大学院では土木ではなく自然科学の分野に進まれたんですね。

高専で工学を中心に7年間学んできましたが、もともとは考古学をはじめ「探究すること」がしたかったため、専攻科を終える頃に「本当にやりたかったことに取り組めていない」という感覚がありました。それなら、大学院では自然科学を軸に学べる分野に進もうと、東京工業大学(現:東京科学大学)の環境・社会理工学院に進学しました。

そこには、工学以外の分野や海外のバックグランドを持つ学生も多く、専門も国籍も異なる人たちとの交流は、私にとって新鮮で刺激的でした。「このような環境に身を置けば、もっと視野を広げられる」と実感した瞬間でもあります。

.jpeg)

また、それまでは周囲の目を気にして行動できなかった場面もありましたが、大学院の講義で積極的に発言する留学生の姿を見て、「自分が抱えていた遠慮やためらいは必要なかったんだな」と、考え方が大きく変わりました。行動に移すことへのハードルが一気に下がったことを覚えています。

―大学院での研究について教えてください。

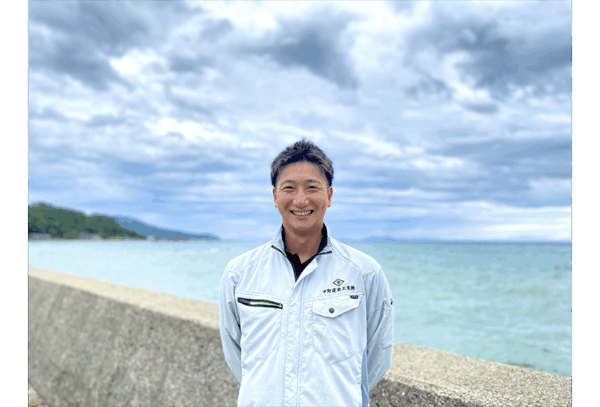

研究テーマは「ハインドキャストシミュレーションによる過去の喜界島(きかいじま)周辺域の環境復元と古環境解析研究への応用」です。奄美群島の一つである喜界島周辺の海域を対象に、数値シミュレーションを用いて過去の海洋環境を再現するという内容でした。

_01.png)

喜界島には2週間ほど滞在し、現地でデータを採取するフィールドワークも行いました。シミュレーションで導き出した仮説と実際の現象が一致しているのかを、自分の目で確かめます。理論通りの結果が出るとやはり嬉しいですし、もし異なる現象が起きていれば、それはそれで「なぜだろう?」と考える面白さがありました。

高専時代の土木分野での研究はデスクワークが中心でしたが、だからこそ、大学院での研究で現地に赴いて自然に触れられたことは大きな経験となりました。この経験は、現在の仕事選びにも大きく影響しています。

_02.jpg)

誰かの一歩を後押しする挑戦を、自分の手でつくる

―現在の仕事について教えてください。

建設コンサルタントとして、河川部という部署で水質シミュレーションを中心とした業務に取り組んでいます。もともとIT系の企業も視野に入れていましたが、大学院で研究調査に行く楽しさを知ったことで、「自然に触れられること」そして「創意工夫の余地があること」、この2つを軸に建設コンサルタント業界を選びました。

例えば、湖などの水の入れ替わりが少ない場所では水質が悪化しやすく、アオコ※が発生することもあります。そういった現象がなぜ発生するのか、シミュレーションで分析するのが主な仕事のひとつです。もうひとつは「利水」に関する業務で、発電とのバランスを考慮して最適な運用方法を検討する業務等にも関わっています。

※水中の植物プランクトンが大量に増殖することで、水面が緑色の粉をまいたようになる現象。青粉。

大学院では気象データを扱うことが多かったのですが、現在はそれに加えて水質に関する知識も必要とされるため、改めて学び直しているところです。水質は気象条件や社会的背景、土地利用など、変動要因が多く複雑な分野ですが、「なぜそうなったのか?」「どう変化するのか?」を読み解いていくプロセスに楽しさを感じています。

また、この仕事は研究と似ていて、自分である程度の裁量を持って進められる点も魅力です。ただ作業をこなすのではなく、自分の頭で考えて前に進められるため、やりがいがあります。

―現在は、インフラテクコンの実行委員も務めているそうですね。

はい。専攻科時代に参加したインフラテクコンの実行委員として、社会人2年目から携わっています。

コンテストに参加した後、イベントに招待していただいたり、実行委員の方々と交流を重ねたりする中で、自然とその輪に加わるようになりました。まだ若いコンテストということもあり、委員の方々にはベンチャー的な熱量とワクワク感があふれていました。そうしたエネルギーに惹かれて自分も関わりたいと感じ、今はコンテストのイベント運営、PR活動などを中心に活動しています。

.png)

社会人になって気づいたのは、ワクワクしながら仕事をしている人が意外と少ないということです。そんな中でも、インフラテクコンの実行委員は、さまざまな企業の方々がボランティアで参加し、本当に楽しそうに活動しています。「こんな人たちの中にいたい」と自然に思えましたし、保守的になりがちな土木業界において、新しいことにチャレンジする姿勢はとても刺激的でした。

比較的年齢層の高い実行委員の中で、20代の私には「新鮮なアイデアを持ち込むこと」が求められていると感じています。斬新なアイデアの提案や、新しいツールの導入など、自分なりの視点で貢献できるよう意識しながら取り組んでいます。

.png)

―今後の目標を教えてください。

大きな目標を掲げているわけではありませんが、自分の中でひとつ決めている軸があります。それは「人の行動するきっかけ、挑戦する機会を創ること」です。

この軸を持つようになったのは、大学院時代のことです。コロナ禍で入学早々すべての講義がオンラインとなり寂しさを感じた中、つながりを求めて「朝活」をテーマにしたコミュニティを立ち上げました。最初は自分のために始めた活動でしたが、次第に参加者も増え、「参加してよかった」「自分も成長できた」などといった声をたくさんもらったことが、今でも印象に残っています。

こうした経験から、「自分の行動や働きかけが、誰かの人生に良い影響を与えることができたら」と強く思うようになりました。人の成長を支えることができる人間でありたいですし、そのためにこれからも自分自身が先陣を切って挑戦を続けていきたいと考えています。

―高専出身で良かったと感じるのはどんな点ですか?

早い段階から課題解決力を身につけられたことです。高専1〜3年生の頃でも、「高校生」というより「学生」として見られているような雰囲気がありました。良い意味で、大人として扱われていたように感じます。だからこそ自立が求められ、自分で考えて行動する力が自然と養われていきました。

また、大学1年の後期に相当する時期から研究活動が始まるため、「自分で考え、課題を解決する力」が鍛えられます。特に私の場合は「段取り力」がつきました。テストで上位に入るためにはどんな勉強が必要か、大会で優勝するにはどんな練習をすれば良いのか——やるべきことと目標を照らし合わせ、逆算して段取りを組む力は、今の仕事にも生きています。

―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

高専は、自立が求められる分だけ自由度も高い環境です。その自由をどう生かすかは自分次第。アルバイトに励むのも、研究や部活に打ち込むのも自由です。本心から「やりたい」と思えることに妥協せず取り組めていれば、それで十分だと思います。

将来を考えて逆算することは大切です。しかし、未来のことばかりを気にして、今本当にやりたいことを見失ってしまっては本末転倒ですよね。敷かれたレールの上では見える景色が変わりません。だからこそ、あえてそのレールを外れてみることが、新しい出会いやチャンスにつながります。

自分自身に問いかけてみてください。「やりたいことに向き合えていますか?」「何かを諦めてしまっていませんか?」「環境のせいにしていませんか?」——その問いの先に、あなたなりの“納得できる未来”がきっと見えてくるはずです。それがどんな道だとしても、自分で正解にしていくべきなのです。高専生のみなさんが、この瞬間から一歩踏み出すことを期待しています!

小又 寛也氏

Tomoya Omata

- 株式会社建設技術研究所 東京本社 河川部

2019年3月 木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 卒業

2021年3月 木更津工業高等専門学校 専攻科 環境建設工学専攻 修了

2023年3月 東京工業大学(現:東京科学大学) 環境・社会理工学院 地球環境共創コース 修士課程 修了/データサイエンス・AI特別専門学習プログラム 修了

2023年4月より現職

2024年4月 インフラテクコン実行委員会 参画

木更津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏