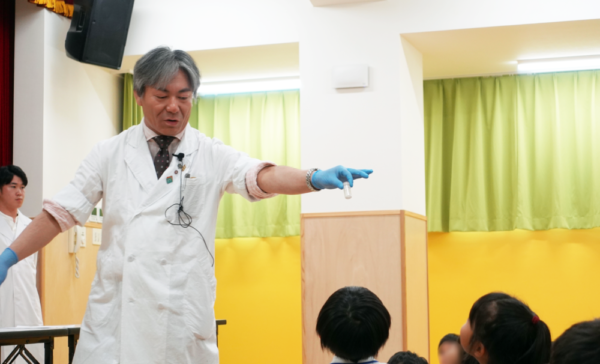

太陽電池の研究から派生し、およそ30年前の黎明期からソーラーカーレースにも参加されてきた津山工業高等専門学校 総合理工学科の中村重之先生。学生の主体性と創意工夫でつくられるソーラーカー製作を支える、中村先生の教育の在り方を伺いました。

ものづくりの原点は、ラジオの製作

-先生は京都のご出身だそうですね。津山高専に着任したきっかけは?

もともと教員になりたいと思っていました。私が学生の頃はバブル真っ最中で、就職は引く手あまた。周りが企業へ就職する中、私はなんとなく人に教えるのが楽しい・おもしろいと思っていたので、学校の先生を目指そうと考えていました。当時はまだ工学部でも教員免許が取れ、教育実習にも行ったんですけど、ちょっとした手違いで、教員採用試験を受けられなかったんです(笑)。もうどうしようかと思いましたね。

ただ運が良かった。たまたま大学の就職担当の先生が、津山高専の電気工学科の先生と知り合いで助手を探しているというので、私に声がかかったんです。当時は津山という地名さえ知りませんでしたが、二つ返事で大阪から高速バスに乗って岡山に来ました。

-それまで中学・高校も理系だったんですよね。ものづくりが好きだったからでしょうか?

そうですね。たまたま中学2年になる春休みに、「ラジオをつくろう!」といった雑誌を見つけたんです。父親も技術者だったので、一緒にその雑誌を片手に部品や工具を買い揃え、はんだ付けなどしてラジオをつくったのが原点だと思います。高校でも理科部に入って、時計などいろいろ作っていましたね。

太陽電池から熱発電素子の研究へ

-ご研究内容について教えてください。

大学時代は無線通信の研究室で、レーダーの研究をしていました。「分解能」といって、小さいものまで見るためにはどうしたらいいかをシミュレーションするんです。レーダーってパラボラアンテナをイメージされると思うんですが、大きければ大きいほど小さいものまで見えるんです。ですが大きいものってやっぱりお金がかかるので、小さいアンテナを動かしてデータを収集するというやり方もあって、そうした装置の信号処理などをしていました。

ただその後、博士号を取得する際に自分の興味が少し変わって、環境問題で何かできないかと思うようになりました。そこで太陽電池の分野に取り組むことにしたんです。

-現在は、この太陽電池の研究をつづけられているんですか?

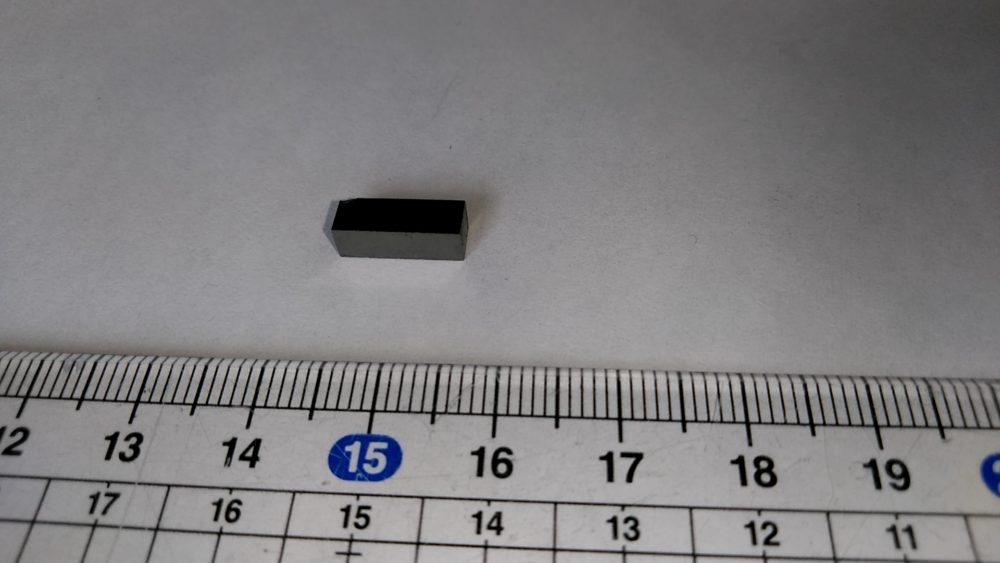

太陽電池の研究は、いまは都城高専の赤木洋二先生と一緒に共同研究を行なっていますが、熱発電素子の研究にも力を注いでおり、最近は後者がメインの研究テーマになってきています。私が研究対象にしている熱発電素子の材料は、もともと太陽電池に応用されていたんですが、それを本格的に応用されたのは長岡高専の荒木秀明先生でして、銅や硫黄を使った太陽電池を研究していらっしゃいます。

この主成分が銅と硫黄と錫なんですが、元素の周期表でみると、銅の下が銀、錫の上がゲルマニウムで、その上がケイ素になっています。周期表の縦のラインにある素材は、化学的な性質が似ているという特徴があるので、その性質を利用して、類似性のある素材を少しずつ混ぜ、性能を検証するという実験をしているんです。電気系の学科でありながら、化学や物資の分野に近い研究ですね。

学生と一緒にソーラーカーレースに挑戦

-先生はソーラーカーレースにも参加されているんですね。

当初は有志で始めたものでした。92年くらいですかね。当時はソーラーカーの黎明期で、ホンダやトヨタといった自動車会社もソーラーカー開発に本気で乗り出してきた時代でした。そんなこともあって自分でもやってみたいと思い、資金集めをして有志を募り、ソーラーカーをつくってみたんです。太陽電池と直流モーターとバッテリーを買って車体を設計し、機械科と電気科の学生が夏休みをフルに使ってマシンをつくってくれました。それで最初に参加したのが、92年に能登で行われたソーラーカーラリーですね。

ただ最初はやっぱり技術不足もあり、モーターをコントロールする回路をうまく作れなくて15分で燃えてしまいました(苦笑)。その後、ソーラーカーをつくりたい学生が増え、いまは部活動になっています。秋田の大潟村の干拓地でのレースや、鈴鹿サーキットでのラリーなど、毎年のように参加していますね。

-レースへの出場は、学生にとってもモチベーションになるのでは?

やっぱりクルマ好きの学生は少なからずいて、F1も開催されているような鈴鹿のラリーに出たいと言って頑張る学生もいます。ただ鈴鹿のコースを走るためには、ちゃんと走って、曲がって、止まって、坂も上らないといけないので、大変なんですよ。機械工作が得意な子が一生懸命をつくっていましたね。

ソーラーカーって、もちろん技術も大事なんですが、お金がかかるんです。太陽電池はもちろん高価ですし、軽い素材や高性能なモーターを使おうとすると、数百万円くらいかかってしまう。お金と時間と人手があれば、良いものがつくれるのは分かっているので、スポンサー集めをしたこともありました。でもスポンサーって善し悪しがあるなって思ったんです。

スポンサーがつくと、つくるモノのレベルも上がりますが、その分要求されるところも上がってくるんですよね。そうすると期待を裏切らないようにと無理してしまう。楽しいことをしようと思って始めたソーラーカー製作なのに、楽しくなくなってしまうんです。ですのでいまは、学生たちが自分たちでつくれる範囲の創意工夫で勝負しています。おかげでレースの成績は伸び悩んでいますが、ものづくりの楽しさは伝えられていると思っています。

マス教育と個別教育を組み合わせた取り組み

-教育面では、学生とどんな接し方をされていますか?

教育については、30年以上教員としてやってきて、良い感じに肩の力が抜けてきたと思っています。時代ごとに学生の資質や、それに合わせた距離感も変わってきてはいますが、いまはマス教育と個別教育をうまく組み合わせて、学生と向き合えていると思います。教育は1対1がベストだと思っていますが、教員の数を考えれば現実的にはそうはいかない。マス教育とは別に、個別のコミュニケーションを大事にして、取り組んでいきたいと思っています。定年まであと5年ということもあり、今持っている資源でやれるだけのことは最大限やりたいですね。

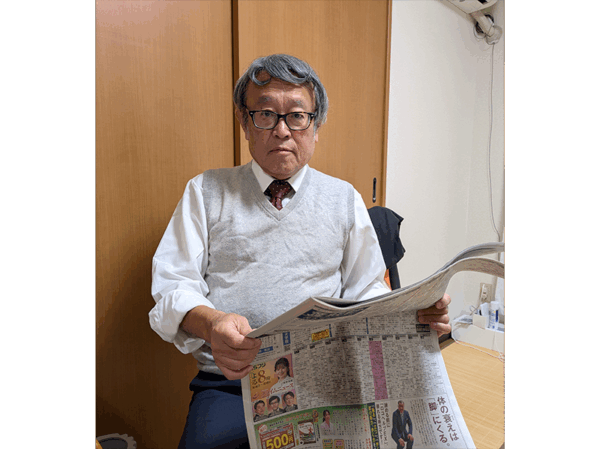

中村 重之氏

Shigeyuki Nakamura

- 津山工業高等専門学校 総合理工学科 教授

1988年3月 京都工芸繊維大学大学院 工学研究科 修了

1988年4月 津山工業高等専門学校 電気工学科(現:総合理工学科) 助手

2003年4月 同 講師

2005年 名古屋工業大学大学院 工学研究科 博士(工学)取得

2006年4月 同 助教授

2007年4月 同 准教授

2014年10月 同 教授

津山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- チャンスを掴めば、見える景色が変わってくる! 目の前にある機会を活かし、中国と日本の橋渡しを目指す

- 株式会社フェローシップ グロキャリ事業部

矢後 英一 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)