子どもの頃からパソコンや電化製品に惹かれ、大学から信号処理の研究を続けている東京都立産業技術高等専門学校の吉田嵩先生。今までのご経験や高専での教員生活をお伺いする中で、高専生の成長を心から願う、温かい教育姿勢が見えてきました。

自ずと開かれた進学の扉

―先生は中高一貫の学校に進学されていますね。中学受験を決めたきっかけは?

私立の小学校へ通っていて、周りも中学受験をする同級生が多かったんです。小学生の感性ながらに「すごいところに行くぞ」と思って、偏差値が高くて名前と制服がカッコいいところを選びました(笑)。

その後、高校へ進学し、大学受験を迎えたときに好きなことを考えてみたら思い付いたのがパソコンやゲーム、電化製品など「何かしら電気を使うもの」でした。それで電気系に進むこと決め、知っている大学を受けてみたところ東京理科大学に拾ってもらえたんです。

大学では研究室で「信号処理」を勉強しました。たとえば、脳波のデータを取ったときに「こんな信号が出ています」とデータだけ提示されてもよく分かりませんよね。分析・加工をしないとユーザーが必要とする情報になりません。“信号を分析・加工する方法”について研究するのが「信号処理」という分野です。

―その後は、どのような進路を選択されましたか?

卒業後は就職するつもりだったのですが、大学院の推薦がもらえそうだったので進学の道を選びました。修士課程を修了したら就職するつもりだったのですが、そこでもまた指導教員から博士課程への進学を打診されました。「それも面白いかな」という気持ちと、ちょうどその頃に高専のことを知って、将来は高専で働くのも良いなと考え始めたんです。

教員になった一番の理由は、人と話すのが好きだから。大学院のときに研究室の後輩と一緒に理論を組み立てたり、プログラムを組んだり、論文に成果をまとめる戦略を一緒に練ったりするのが楽しかったんです。一時期は大学の教員を経験しましたが、学生との距離がもっと近い高専に転職しました。

「面白そう」から研究は始まる

―先生が現在されている研究テーマについて教えてください。

大きく分けて二つあります。

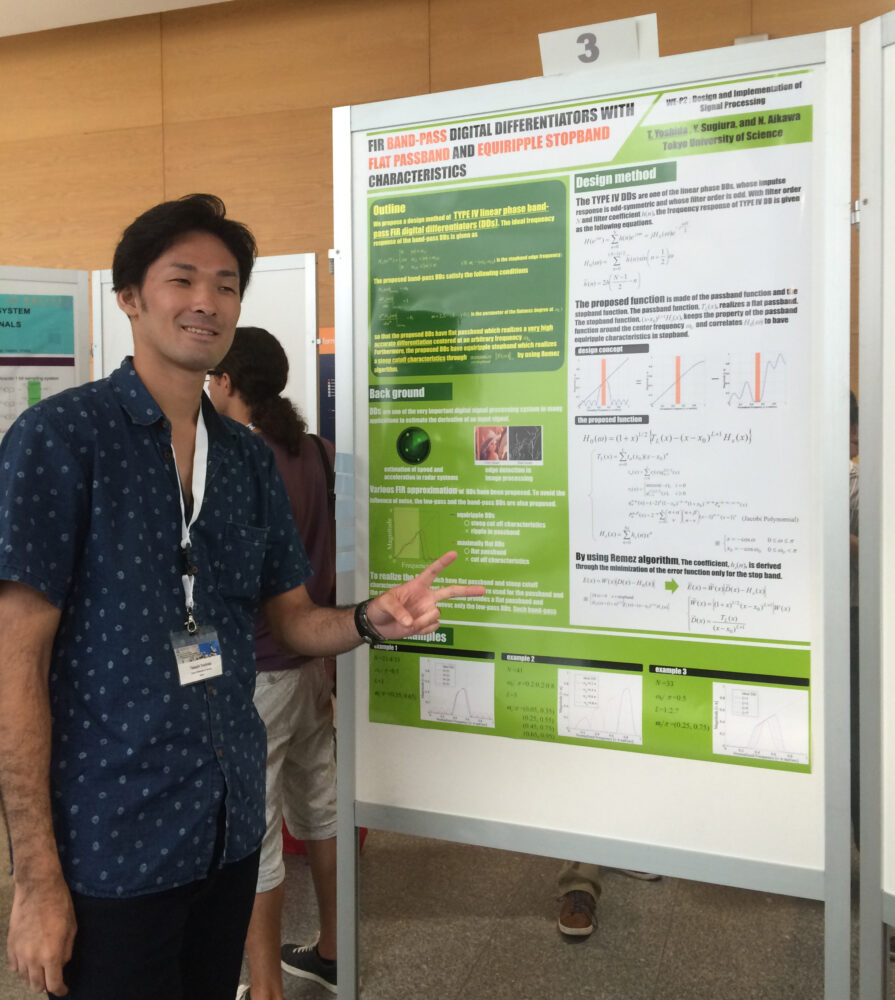

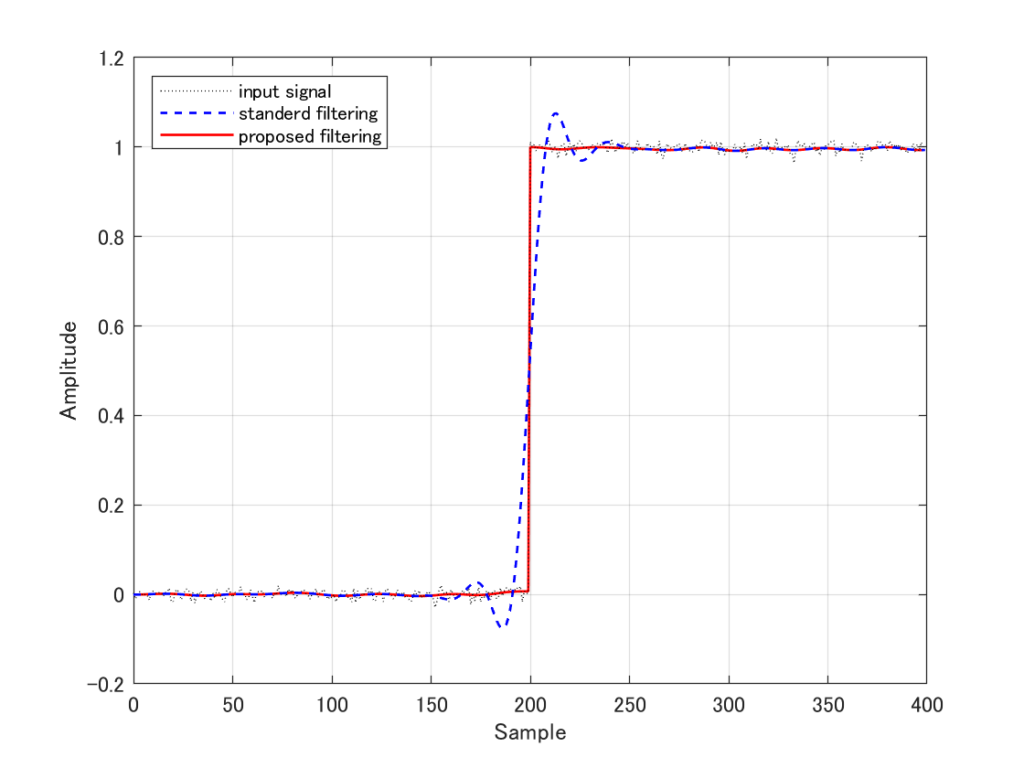

一つ目は「高速高精度な微分推定フィルタの設計と可変フィルタ化」に関する研究です。博士時代に指導教員の研究テーマに興味を持ったことがきっかけで始めました。修士までは「脳波の自動時間解析(藤森法)」と、少しだけ「機械学習の学習アルゴリズムに関する研究(FLVQ)」をしていたのですが、博士過程進学にあたり指導教員の知識や経験を吸収したいと考え、このテーマに取り組むようになりました。

二つ目は信号処理に関わる「新しい畳み込み方法の模索」です。信号処理に使われる計算式はたくさんあります。それが足し算や引き算だけなら話は簡単なのですが、これがかなり複雑なんです。複雑な計算式が必要な理由ももちろんあるのですが、もっとシンプルなやり方ができたら面白いんじゃないかと思って取り組んでいます。

その二つとは別に学生が興味を持っていることも研究テーマとして取り扱っています。先輩たちから脈々と受け継がれている研究テーマを学生に与えることもできますが、それだとつまらないだろうと思って、卒業研究は学生の興味に添って展開しています。研究を「やらされているもの」ではなく「やりたいもの」として取り組んで欲しいんです。

―具体的にはどんなテーマがありますか?

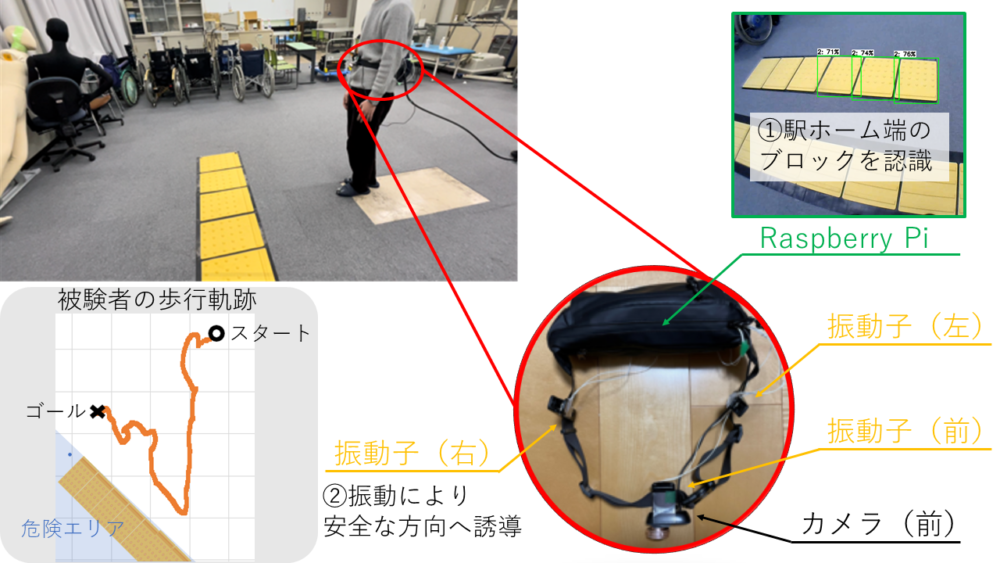

ある学生は、視覚障がい者の方が駅のホームから転落する事故を課題に据えて、対策を考える研究をしていました。駅のホームドアが対策として設置されていますが、現時点では日本全国全ての駅に導入するまでには至っていません。導入を待っている間に事故が起きてしまっては元も子もない。

そこで、その学生は画像処理を使って「危険な方向に進んでいると振動で知らせてくれるシステム」を考え出しました。デバイスはウエストポーチに入れて利用者が手軽に身に付けられるものです。

どの研究も一度始めたら成果が出るまで地道に続けなくてはいけません。最後まで頑張れるかどうかは、自分で見つけた課題かどうかが分かれ道です。そういう意味では、自分自身が解決したい課題や追求したいテーマを据えるのが大切だと思っています。

学生の前進が励みになる

―学生と接するときの教育方針は?

なるべく口出しをせずに、学生主体で動いてもらうように心がけています。大学の頃、軽音学部のリーダーを務めたことがあるんですが、細かく口出しをし過ぎて部員がどんどん減ってしまったんです。そのときの反省を生かして、今はできるだけ放任主義に徹しています。

授業も問題演習やプログラミングが主体で、小テストは人と相談して解いて良いことにしています。研究に関しては困っていることがないか、声かけはしますが「次はこれをしてください」と線路を敷くことはできるだけ避けているんです。

というのも、学生自身が「知りたい」という状態になるまでは、こちらから情報を発信しても定着しづらいもの。学生自身が楽しみ、考えることを大切にしています。

でも、ついつい先回りしてアドバイスをしたくなってしまうので、自分を律するのが大変なんですよね(笑)。ときどき、口出しし過ぎて失敗しています。

―先生は海外での活動にも参加されたそうですね?

ええ。本校の国際化推進センターでは都立大学と産業技術大学院大学、産技高専の学生がチームを組んで社会問題に取り組む「GCP ( Global Communication Program)」という活動をしています。赴任時に担当になり、学生たちとシンガポールへ行き「Nian Poly-Technic」という学校と共同で調査したり議論したりしていました。

初めて海外に行く学生も多かったのですが、プログラム終了時には当初の頼りなさが嘘のように成長していて、そんな成長を間近で見ることができるのは教員冥利につきます。学生たちが一歩一歩前進していくのを見るのはとても楽しいですし、私自身の励みにもなりますからね。

―休日はどのように過ごされていますか?

近頃は、あまり遠出はできませんが、娘が1歳半なので近所の公園に行って遊んでいますね。あとは、趣味のエレキギターを弾いています。学生時代は軽音学部でヘヴィメタルのコピーバンドをしていたんです。中高は吹奏楽部でよくクラシックを聴いていたんですが、「実はメタルってクラシックと近いんだ!」と気が付いてのめり込んでいきました。

コロナ禍以前は年に一度、同窓会ライブをしていたんですが、近頃は集まれていません。状況が落ち着いたらまた同級生と集まって演奏したり、ライブを開いたりしたいですね。

-最後に、今後の目標について教えてください。

着任当初は四苦八苦しながら教えていましたが、この4年で授業や学校の様子はだいぶ分かってきました。もう少し研究の比率をあげて頑張っていきたいなと思っています。授業でも卒研でも学生が壁を乗り越えるような経験を提供できるように研鑽を積んでいきたいですね。

吉田 嵩氏

Takashi Yoshida

- 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 医療福祉工学コース 准教授

2004年 私立駒場東邦高校 卒業

2011年 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 卒業

2013年 東京理科大学大学院 基礎工学部 研究科電子応用工学専攻 修士課程 修了

2016年 東京理科大学大学院 基礎工学部 研究科電子応用工学専攻 博士課程 修了

2016年-2018年 東京理科大学 基礎工学部 電子応用工学科 助教

2018年-2022年 東京都立産業技術高等専門学校 ものづくり工学科 医療福祉工学コース 助教

2022年- 同 准教授

東京都立産業技術高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏