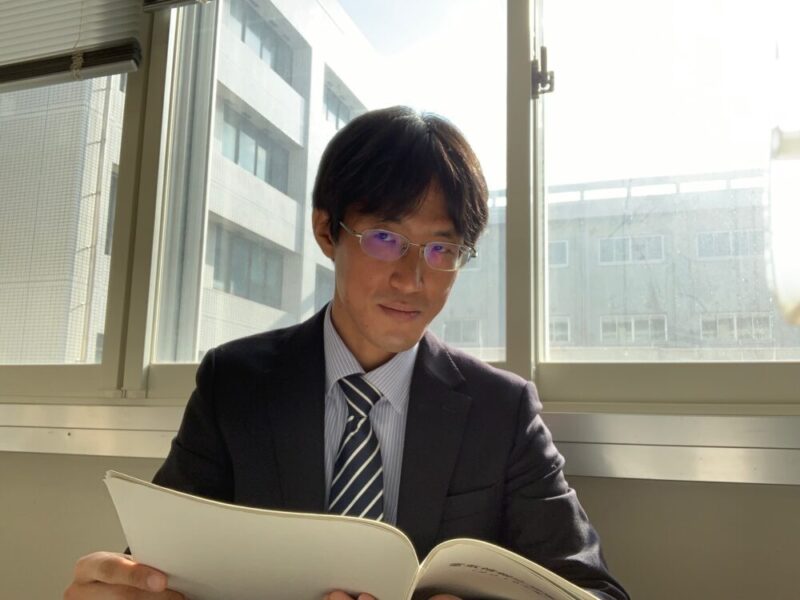

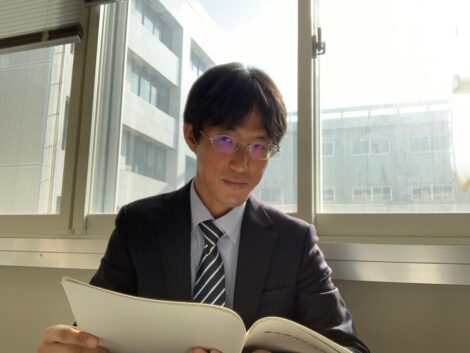

松江高専 電気工学科をご卒業後、山口大学大学院でパワーエレクトロニクスの研究を進められた米子高専 准教授の石倉規雄(いしくら のりお)先生。社会人として働きながら博士号を取得されたという石倉先生に、学生時代の思い出や研究内容について伺いました。

苦手だからこそ「もっと学びたい」と思った

―石倉先生が松江高専に進学されたきっかけは、なんだったんですか?

私が松江高専を知ったきっかけは、中学3年生のときにテレビで見たロボコンだったんです。当時のロボコンに出場していたのが、松江高専の電気工学科で、全国大会ベスト4まで残ったんですよ。そこで「すごい学校が近くにある!」と知ったんですね。

実は当時の私は、理科の中でも電気の分野が1番苦手でした(笑)。でも、苦手な分野だからこそ、「もっと学んでみたい」と思い、電気工学科に進むことを決めました。

―松江高専での学校生活は、いかがでしたか?

.gif)

勉強が難しかったですね(笑)。理数系の授業が中心になることは知っていましたが、普通高校よりも授業スピードが速くて苦労しました。

中学までは家で予習復習をしたことなんてなかったんです。でも高専に入ってからは、しないと授業についていけなくて。これまでの勉強方法だと、高専の授業には太刀打ちできないと感じました。だから高専に入ってからは、家での予習復習を怠らないようになりましたね。それに、授業で分からなかったところは、その日のうちに先生に質問し、解決するようにしていました。

―高専では、どのような研究をされていたんですか?

パワーエレクトロニクスの研究をしていました。MRI用の電源装置をつくってプログラムを組み込むのですが、MRI用の電源装置って、必要な電気の量が大きい上に精度を良くする必要があるんです。難易度が高く難しかったですね。

そして研究を始めてから半年後、自分がつくった回路がついに動いたんです!回路が動いたときは研究室で、叫んで踊るくらい嬉しかったですね(笑)。今でもあの瞬間の感動は忘れられません。

―進学を決めた理由は、なんだったのですか?

-1-1.gif)

元々、専攻科にも進まずに、就職をするつもりでした。企業の資料を集めたり、見学に行ったりもしていましたが、ギリギリのタイミングで進学に切り替えたんです。当時所属していたゼミの先生にアドバイスをもらって、大学院に進むことも、決めました。

結局のところ、就職したいと思っていた理由が「お金を稼ぎたい」だったので、大学院に進学したほうが将来的に賃金が増えることを知りまして(笑)。それなら、せっかくここまで進めてきた研究をさらに続けたいと思いました。

科学館での理科教室が、教員になろうと思ったきっかけ

―専攻科での思い出は、なにかありますか?

社会人経験を経てから専攻科に来た方がいたんですが、その方にはとても刺激を受けましたね。「就職することを考えた上で、今どういう勉強をすれば良いのか」や「プロジェクトを進める上での計画の立て方」も教えていただき、就職してからも、とても役に立ちました。

また、その方も含めた松江高専の専攻科のメンバーで、「小中学生に向けた理科教室」を近くの科学館で行っていたんです。アルバイトという立場でしたが、私たちが企画の立案から教材作成までを担当しており、時には徹夜で教材をつくることもあって正直大変でした。

でも、教室に来てくれた子どもたちが、動いた回路を見て「できた!」と喜んでいる様子を見ると、とても嬉しかったですね。今考えれば、これが「教える」ということに興味を持ったきっかけかもしれません。

「一緒に研究しよう」と誘われて、大学院の道へ

―高専卒業後は、山口大学大学院に進まれたんですね。

.gif)

高専の研究で、島根大学にお世話になっていたのですが、そのゼミの指導をしていたのが田中俊彦先生でした。田中先生は釧路高専出身だったこともあって、大学の先生でありながらも、いつも高専生を気にかけてくれていたんです。

田中先生に「一緒に研究をしよう!」と言っていただき、先生が山口大学に行かれることを聞いたので、田中先生に付いていく形で山口大学大学院に進学しました。

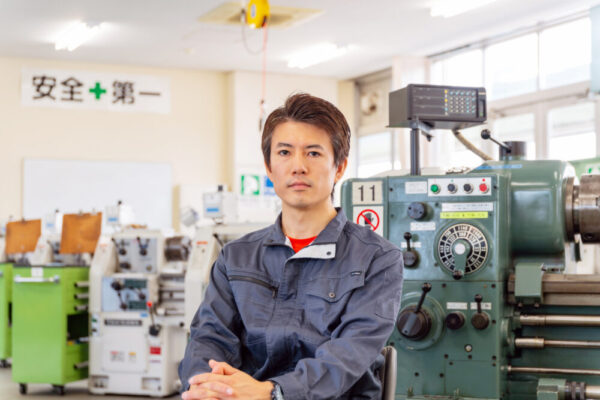

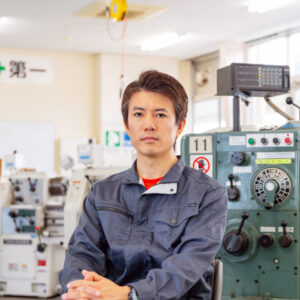

―大学院では、どのような研究をされていましたか?

高専時代から引き続き、パワーエレクトロニクスの研究をしていました。電車が走り始めたころは、電車が通ると近くの家の照明がチラついたりすることがあったらしいですが、それを防ぐための装置をつくる研究だったんですよね。

高専時代と比べると、実験装置のハードウェア・ソフトウェアは高度化していましたが、動かない原因を探すのが大変でした。だからこそ、動いたときの嬉しさは倍増しましたね。

田中先生の指導のもと、研究を進めていたのですが、安全に実験を行うための心構えをしっかりと教えてもらいました。電気を扱うので、一歩間違うと命に関わるんですよ。だからこそ、危険を予測して実験を行うことが大切だと教わりましたね。

教員の夢をかなえるために、社会人と博士課程を両立

-石倉先生は、社会人として働きながら、博士課程に通われていたんですね。

-1-1.gif)

修士課程修了後、横河電機に就職しました。高専時代から知っていて、電気系で有名な企業でした。研究室によく来室されていたこともあって好印象を持っていたので、採用試験を受けて就職することになりました。

ただ、高専や大学の先生になって地元に帰りたいという気持ちも常にあったんです。そのためには博士号まで取得する必要があるので、取れるうちに取っておこうと思っていました。田中先生が応援してくださったこともあって、会社と大学の両方に在籍する生活が始まりました。

仕事と両立しながら100ページ近くの博士論文を書くのは、本当に大変でしたね。でも会社の上司に相談し、有給休暇を利用させていただきながら、なんとか書き上げることができました。周りの方の協力がなかったら、博士号を取得することはできなかったと思うので、とても感謝しています。

「いつかは人に教える方向に進みたい」という気持ちが捨てきれない中、たまたま米子高専で私の専門分野の募集があったので、「いま行くしかない!」と思いました。「いま行かないと、教員になることが何十年も先になるかもしれない」と、即決しましたね。

現在は学生と一緒に、太陽光発電を長期的に安全に運用するためのシステムを研究しています。高専では小さなモデルをつくることしかできないので、別の高専や大学と連携しながら、実験を手伝ってもらうこともありますね。

.gif)

今後はAIを組み込んだり、ドローン調査と組み合わせながら、太陽光発電の異常を自動的に検出するようなシステムを開発することが目標です。

「やりたいこと」に向かって、突き進んでほしい

―高専生や小中学生に向けて、メッセージをお願いします。

理系やものづくりに興味がある人にとって、高専は勉強に最適な場所だと思います。だから、進学先の候補として、高専を入れてもらえると嬉しいですね。

高専では技術者になる人が多いのですが、技術者って社会で重宝される人材が多いです。だから、高専で学んでいる人は自分が学んでいることに自信を持って、突き進んでいってほしいですね。

そして、「自分の気持ちには素直になること」が大切だと思います。自分がやりたいこと、好きなことがあるなら、それを将来に生かせるように、コツコツと取り組むことを大切にしてほしいです。

.gif)

石倉 規雄氏

Norio Ishikura

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 電気電子部門 准教授

2005年 松江工業高等専門学校 電気工学科 卒業

2007年 松江工業高等専門学校 専攻科 電子情報システム工学専攻 修了

2009年 山口大学大学院 博士前期課程 電子情報システム工学専攻 修了

2011年 山口大学大学院 博士後期課程 情報・デザイン工学系専攻 修了

2009年4月〜2013年3月 横河電機株式会社

2013年4月 米子工業高等専門学校 電気情報工学科 助教

2020年4月 米子工業高等専門学校 電気情報工学科 准教授

米子工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)