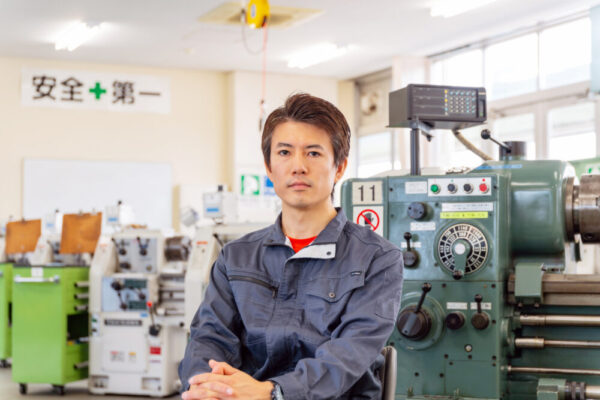

岐阜工業高等専門学校の中谷淳先生は、惑星探査の軌道計算がご専門。図鑑や天体望遠鏡で宇宙を夢見ていた少年は、大学4年生で恩師と出会い、宇宙工学の道へと進むことになります。現在は超小型衛星の開発を進める中谷先生の、これまでの足跡をたどりながら、日々の研究と指導についてお話を伺いました。

宇宙や地球への興味が「仕事」になるまで

―先生の研究内容について教えてください。

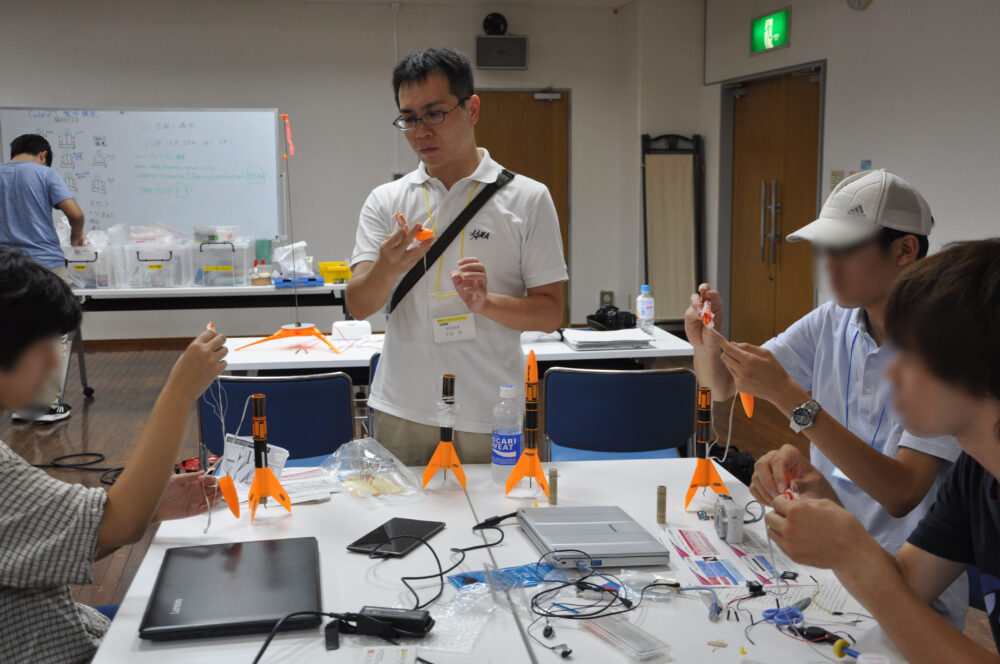

惑星探査の軌道計算が専門で、現在は高専連携での超小型衛星の開発に力を入れています。また、衛星開発を進める時に、初心者でも開発に取り組める学習教材を、卒業した学生や他高専の教員と共同開発しています。最近では、天体の運動と万有引力を利用した「スイングバイ」と呼ばれる軌道技術を応用して、遠くの惑星まで最速で行ける革新的な技術について研究しています。

もともと、幼い頃から天体の図鑑を見たり、祖母に買ってもらった天体望遠鏡で空を見たりして過ごすのが好きでした。故郷の釧路は星がすごくきれいに見えるんです。小学生の頃、NASAのボイジャー2号という探査機の記事を読んだこともはっきりと覚えています。

それから、1986年にハレー彗星が地球に接近するという出来事も重なり、宇宙や地球への漠然とした興味、天文学への関心が深まっていきました。地球に関すること全般に興味があったのでしょう。将来の夢は天文学者か古生物学者、或いは考古学者でした。

ところが、小学6年生で釧路から札幌へ引っ越すことに。札幌では、釧路ほどは星が見えないので、中学・高校時代は天文学への興味が少し薄れていました。浪人生活をしていた頃はF1に興味があり、室蘭工業大学の機械システム工学科に進学しました。それが工学の道に進んだきっかけです。

室蘭工業大学に進んだものの、機械系の分野にそれほど興味が持てず、一時は辞めようかと思ったこともあったんです。転機は大学4年の時、赴任された、東京大学の航空宇宙工学専攻を修了された先生との出会いでした。航空宇宙の研究開発に携わる先生の話を聞き、私のなかで初めて工学の視点から宇宙を俯瞰することができ、理学とのつながりが見えたんです。

高校時代は、数学の点数はそれなりに良かったですが、物理は壊滅的に苦手だったんです。でも、大学4年で宇宙工学に出会ってからは、惑星の軌道計算にも興味を持ち、「やってみよう!」と思えました。院生の時にJAXA宇宙科学研究所の研究発表会に出席できたのは、特に貴重な体験でした。その人脈が、今の仕事に生きています。

人生には3つの重要な要素があると、私は考えています。一つは「実力」。でも、私にはそれほど実力はありません(笑)。二つ目は「縁」。恩師とも言える先生との出会いが、人生を導いてくれました。最後は「運」。人脈やタイミングは少なからず「運」にも左右されます。ほとんどの同級生たちが大学に進学するなか、自分だけが浪人だったので負い目を感じていました。でも、今振り返れば、この1年がないと恩師との出会いもなかったわけですよね。

―宇宙工学以外の道に進もうと思われたことはありますか?

RPGが好きだったので、自分でゲームを作りたくて、大学を辞めようかと考えたこともありました。結局辞めませんでしたが、ゲーム作りに使うプログラミング言語「C言語」は独学で身に付けました。ただ、局地的な体力と集中力が必要とされるゲームクリエイターは、職業人としての寿命が長くない点が気がかりで。結局、院に進学する時はゲームと宇宙工学を天秤にかけて、博士課程で宇宙を研究する道を選びました。

その時は「どちらかと言えば」くらいの熱量だったし、悩みながら進んできましたが、今は自分が熱を持って研究できるのは「宇宙」しかないと確信しています。どこで、どんな形であっても。

「学んだ先の世界」を見せることの大切さ

―指導で大切にされていることは、なんですか?

「学んだ先にあることを見せる」。これは、室蘭工大でお世話になった先生が以前おっしゃっていた言葉です。私はこの言葉に深く共感して、普段の授業でも意識しています。

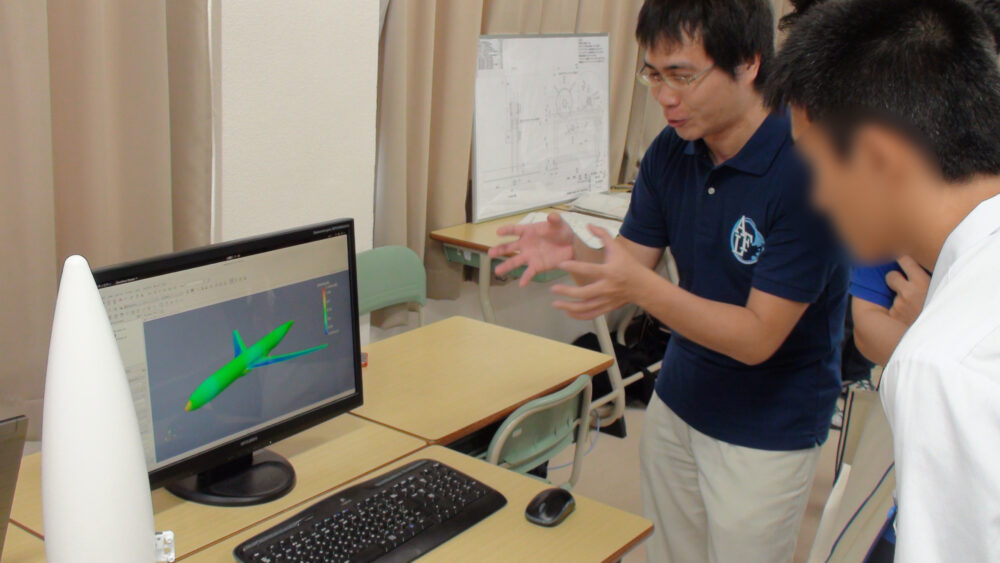

例えば「流体力学」。液体と気体、水や空気などをまとめて「流体」と呼びます。「流体力学」の授業では、空気や水が物体に及ぼす力やエネルギーを調べます。そうすると、飛行機や船・クルマなどが走る時に受ける力を数値化できます。そうすれば、乗り物をどう設計すればいいのかがわかるんです。

「クルマが速く走るには」「ダムが壊れないためには」。こうした生活の一部に「流体力学」が使われているのです。

また、地域貢献の一環として岐阜大学の高大接続プログラムで、高校生向けに宇宙工学・人工衛星の軌道のことを話す機会があります。その時は、数学と物理がどのようにして宇宙につながっていくのか、社会にどう役立てられるかを話します。自分が当時わからなかったことを、うまく伝えたいからです。

―なぜそうした指導方針にたどりつかれたのですか?

私自身、高校の時に物理が全然ダメで、勉強に苦労した経験があります。専門用語や慣れない数式が出てくるとわかりにくいので、学生たちが持つ知識や経験のなかで、いかに直感的に理解してもらえるかが大切だと思っています。言葉で説明するよりも、日常生活の実体験に結びつけるほうが感覚的に理解できるので、授業では身近な例をあげるよう心がけています。それも、自分がつまずいた経験があったからこそでしょうね。

教育の社会的使命は、「優秀な技術者を育てること」。試験の点数が良いだけの学生を育ててもダメなんです。得た知識をいかに仕事で使い、社会に役立てられるか。そのために、学生の内なるモチベーションをどう刺激するか。一教育者として、宇宙のおもしろさを伝えられるよう最大限努力していきたいと思っています。

―未来の高専生へ、メッセージをお願いします。

勉強には答えがありますが、研究や社会には明確な答えがないので、常に考え続けていかなければなりません。技術者として成長するために、仕事に役立つ考え方やスキルを、高専ではしっかりと身に付けてもらえるようサポートします。

例えば、高専の教員が普段何を研究しているのかを見て、興味のある分野を見つけるのも良いでしょう。勉強した先に何があるのかを見据えるのは、今は難しいかもしれませんが、身近な場所にもヒントはたくさんあるはずですよ。

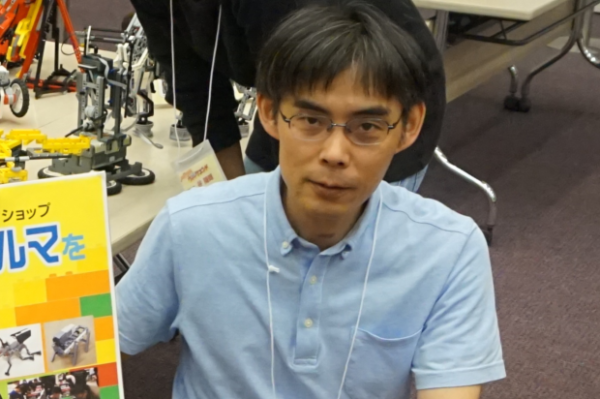

中谷 淳氏

Jun Nakaya

- 岐阜工業高等専門学校 機械工学科 准教授

1994年3月 北海道札幌北高等学校 卒業

1999年3月 室蘭工業大学 工学部 機械システム工学科 卒業

2001年3月 室蘭工業大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 修了

2004年3月 室蘭工業大学 大学院工学研究科 生産情報システム工学専攻 修了

2004年4月 室蘭工業大学 技術補佐員

2005年4月 岐阜工業高等専門学校 機械工学科 講師

2008年4月 岐阜工業高等専門学校 機械工学科 准教授

※2022年4月 愛知工科大学 着任

岐阜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)