岐阜工業高等専門学校の機械工学科から、名古屋工業大学・大学院に進学。現在は埼玉大学で技術職員を務められる野田匠利先生に、これまでの経歴と現在の仕事についてインタビューしました。大学の学びの場も知る野田先生から見た、高専の強みとは?

幼い頃から機械が身近だった

―高専に進学したきっかけを教えてください。

実家が当時は建築業を営んでいて、父が大のバイク好きだったので機械が身近な環境でした。私自身も子ども用のバイクに乗っていた記憶があります。

中学3年生になり、友人といっしょに進学先を調べている時に、岐阜高専のことを知り、オープンキャンパスに参加しました。プラモデルづくりや木工は好きだったので自分に合っていると思い、自宅から通学圏内だったので進学を決めました。

高専では、モデルロケットの飛翔体に関する「流体シミュレーション」を研究しました。当時はF1に興味があり、流体力学に関する研究開発が花形とされていて興味を持っていたためです。

―高専で学ぶメリットは、どんな点だと思いますか。

低学年のうちから、工作や製図などの実習があります。レポートの書き方やプレゼンスキルなどを、早い段階から習得できるのがメリットだと思います。特にレポートの書き方は、進学後の修士論文などの作成や就職後の資料作成、SNSでの投稿にも役立っていると感じます。また、早い段階で機械工学において数学が非常に重要であることを経験できたのも、高専ならではだと実感しています。

視野が広がる「大学」の世界

―大学に進学されたのはなぜですか。

進路について考え始めた頃にリーマンショックが起こり、就職状況は厳しくなると予想されていました。オーソドックスな機械工学はひと通り学んだので、それまでとは違う分野の勉強をしたいと考えていました。

実は物理よりも化学のほうが得意だったのですが、物理学の理論を使って身近な材料の性質を説明できることや、レーザー・ナノテクなどを含む応用物理学の分野に関心を持ち、高専生が多数進学する技科大や専攻科ではない一般の大学へ進学を決めました。

私が進んだ名古屋工業大学は都心に位置し、まず人の多さに驚きました。さらに、普通高校出身の学生の優秀さ、特に学業を学ぶ姿勢やバイタリティには圧倒され……。実習や実験のような手を動かすことに関しては、高専生のほうが経験豊富なはずですが、学問に対する真面目さや探求心においては負けてしまうのではないかと、危機感も感じるほどでした。

―高専と比べて異なる点や、変わったところはありましたか。

学業面では、高専よりもはるかに受講科目選択の自由度が高く、専門科目だけでなく一般教養も含めて、興味ある分野を積極的に学べたと感じます。また、高専は伝統的な学問分野で区切られた学科が多いなか、大学では境界分野的な学部・学科が充実していることも特徴です。高専にはない研究分野も、大学で見つけられるかもしれません。

高専時代と比べると、生活も大きく変わりました。サークルやアルバイトなど、高専時代には得られにくい経験があるのも魅力的です。私が選んだサークルは吹奏楽団でした。実は高専時代からヘヴィメタルが好きで、ドラムなどの打楽器やリズムに興味がありまして……。その流れで楽器はパーカッションを担当することに。初心者でも入りやすい環境で、楽しく活動できました。

大学院では、後輩や留学生に、実験装置の使い方などを指導する機会が増えました。今考えると、その時の経験が技術職員への興味や就職につながった気がします。

学びを支える技術職員として

―「教える」立場として、働きがいを感じるのは、どんな時ですか?

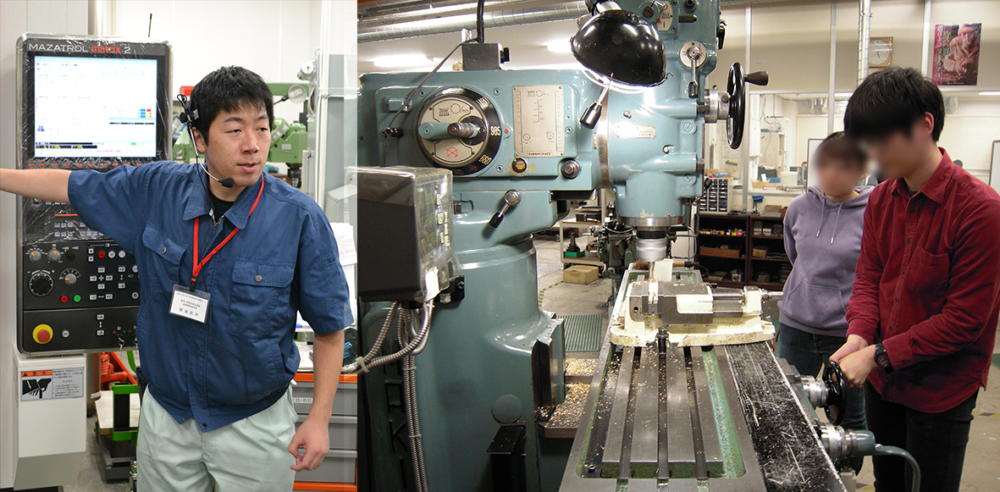

高専に実技を補佐する技術職員がいるように、大学にも研究室をサポートする「工作室」に技術職員が常駐しています。現在は私もその一員ですが、高専の学生だった頃はまさか自分が教える立場になるとは思ってもいませんでしたね。結果的には、当時の経験が就職後にもかなり役立っています。

技術職員として実習現場に立っていると、学生が考えて段取りを組めるようになったり、できることが増えていくのを目の当たりにしたりすることがあり、やはりうれしいですね。現在は大学の技術職員ですが、高専で教える機会があればそれもまた楽しいだろうなと思いを馳せています。

―将来の目標を教えてください。

機械・電気系の学科や業界は、依然として女子学生・女性教職員比率が極端に低いのが現状である一方、機械工学の分野では意外と手先の器用さなど繊細な作業が求められることも多いので、女性がもっと活躍できる分野に違いないと考えています。

ジェンダー平等の一環として、機械工学や産業のフィールドで女性比率向上につながるような機会をつくりたいですね。また、せっかく大学という研究に恵まれた環境を職場にしているので、博士(ドクター)の学位を目指すことも検討してみてはいるところです。

―受験生にメッセージをお願いします。

高専は都市部に立地する場合が少なく、寮も併設されているので「田舎にある」というイメージがあるかもしれません。しかし、見方を変えてみると、学科によってはそうした地域の地方創生のような取り組みに参画できる機会もあるかもしれないので、興味がある受験生には、ぜひとも入学してほしいと思っています。

その後の進路は多様ですが、私自身は大学に進学したことで格段に世界が広がりました。高専を受験する方々や現役の高専生にも、興味・関心があって挑戦の機会があるのなら、ぜひ大学進学も視野に入れるべきだと伝えたいですね。

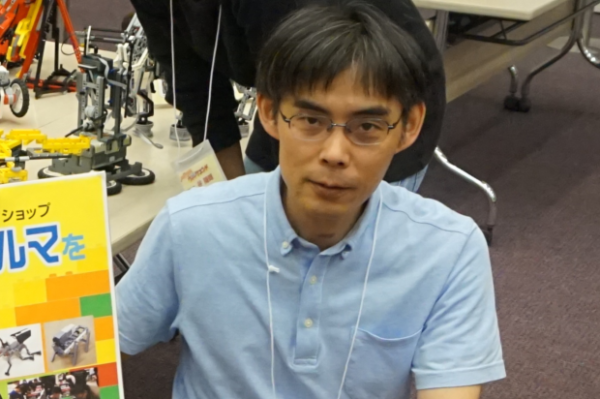

野田 匠利氏

Takuto Noda

- 埼玉大学 技術職員

2005年4月~2010年3月 岐阜工業高等専門学校 機械工学科

2010年4月~2012年3月 名古屋工業大学 工学部 機械工学科 計測物理系プログラム(現 物理工学科 応用物理分野)

2012年4月~2014年3月 名古屋工業大学大学院 工学研究科 未来材料創成工学専攻(現 物理工学専攻)

2014年10月~2020年3月 名古屋大学 技術職員

2021年9月~ 埼玉大学 技術職員

岐阜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- バックドライバビリティ(逆駆動性)の研究で、誰もやっていない制御技術の先駆者を目指す!

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 電気・電子系 助教

川合 勇輔 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏