中学時代に宇宙への憧れを抱いて以来、宇宙に関する仕事に就くことを追い求めてきた若林 誠先生。現在は、JAXAの革新的衛星技術実証プログラムに採択された、高専連携衛星1号機「KOSEN-1」プロジェクト、種子島ロケットコンテストにも関わっています。高専教員になった経緯や宇宙に対する想いを伺いました。

初めて望遠鏡で月を見て以来、宇宙を目指すように

―先生が宇宙に興味をもたれたきっかけを教えてください。

きっかけは、中学生のときに2歳年上の姉がもっていた望遠鏡で月を見たことでした。初めて見たときは衝撃でしたね。もちろん、月がどのように見えるのかは知っていたのですが、「本当に本で見るような球体(月)が浮いている…」「そして自分も同じような丸い物体(地球)の上に生きているんだ」と。

未知の世界にどんどん引き込まれて、一生携わりたいと思うほど、宇宙が私の憧れになっていきました。

―高校以降は、どのような進路に進まれたのですか?

将来的に宇宙に関わる仕事をしたいと思っていて(当時は宇宙といえば「天文学」のイメージでした)、それを想定した高校に(当時の友人の支えもあって)進学できました。ただ、正直、理系は得意とはいえませんでした(笑)。ですが、大学も宇宙に携わりたかったことから理系を選び、東北大学に進学。大学院の理学研究科で地球物理学を専攻し、そこで初めて宇宙に関する研究に関われました。

「宇宙を目指す」「天文学の研究をする」というのは、とびきり頭のいい一握りの人たちしかできないと感じていたので、端っこでもいいから宇宙になにかしら関われないかと思っていたんです。それが大学院で出来たときは、「諦めないこと、そしてどうやったら実現できるかを考えて行動し続けること」の大切さを感じましたね。

学生時代に、国内外で2度のロケット打ち上げを経験

―先生の専門である地球物理学について教えてください。

まず地球物理学という分野は、大きく3つ(これは一例で、他の分け方もあります)に分かれています。

[1]地球の地殻付近や内部のことに関する分野

[2]海洋や気象、大気に関する分野

[3]地球の上層にある大気(超高層大気)、宇宙空間や太陽系に関する分野

私は[3]の、超高層大気から宇宙空間(高度100km以上)そして太陽系のことを手掛ける分野が専門です。その中でもさまざまな分野がありますが、私は地球に一番近い「超高層大気の分野」の研究に携わっていました。

―大学院では、宇宙に関するどのような研究をされていたのでしょうか。

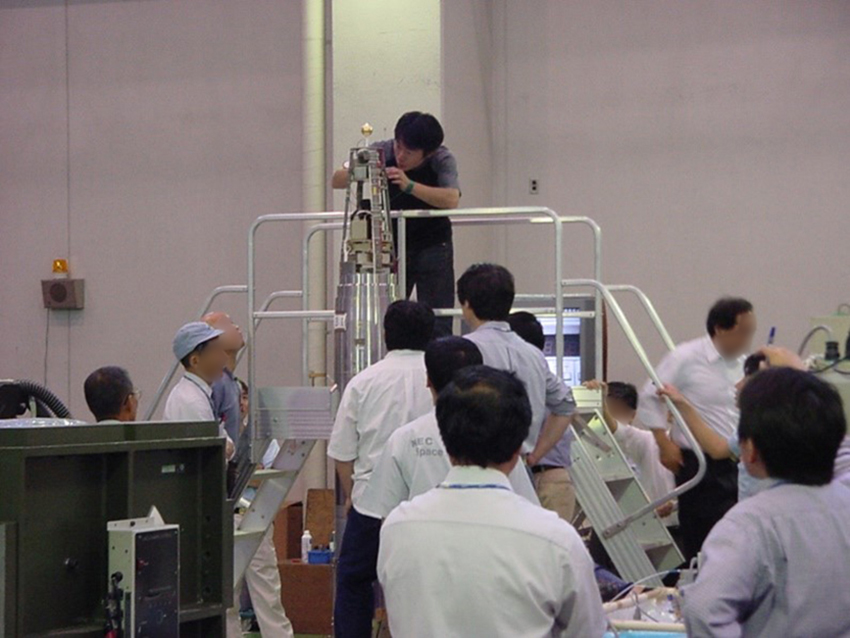

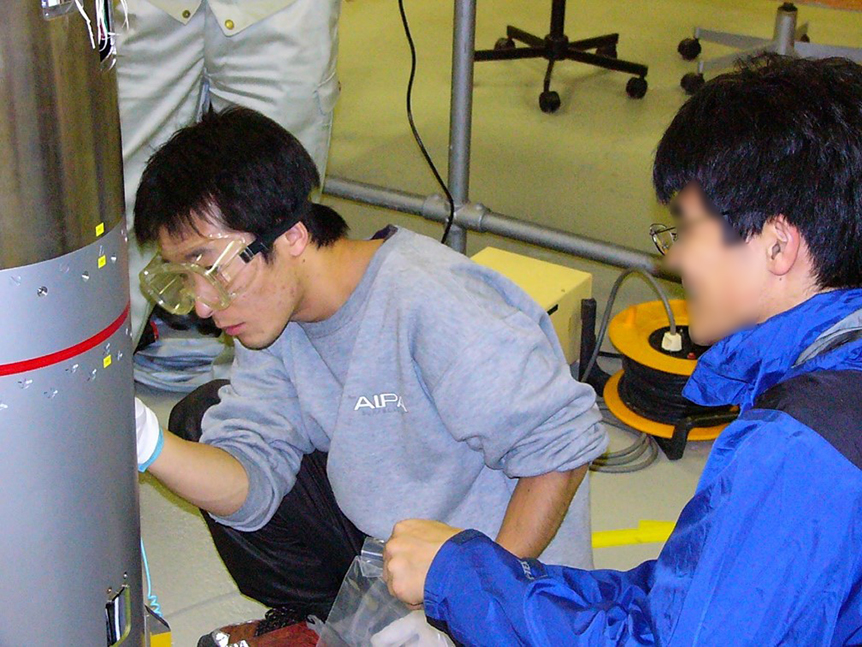

超高層大気を対象とするロケット観測をしていました。ロケットと聞くと「人工衛星を打ち上げる大型ロケット」を想像されるかもしれませんが、私がやっていたのはロケットを打ち上げて落ちてくるまでの間に、搭載された観測器でデータを取得し地上にデータを送るという、小型のロケット(全長7m程度)でした。

観測していたのは、プラズマについてです。地球と宇宙の間には、地球の大気が電離してできるプラズマの層があり、研究者の間では様々な現象が知られています。一方で、まだ解き明かされていない現象もたくさんあるんですね。

そこでプラズマ測定器を作り、ロケットに搭載して測定していました。2回ロケットを打ち上げる機会に恵まれ、2002年に鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所からロケットを打ち上げ、2004年にはノルウェーの「アンドーヤ・ロケットレンジ」というオーロラ関連のプラズマ現象を研究する施設でも打ち上げをさせてもらいました。

研究者から教育者に舵を切った理由

―大学院で研究に没頭されていたようですが、教育者になる道も考えていたのでしょうか。

いえ、当初は全く考えていませんでした。逆に大学の学部生までは、学校の先生にだけはなりたくないと思っていたほどです(笑)。お世話になった先生や教職だった父を見て、勉強して教職に就き日々生徒と向き合って頑張っているのに、生徒に言いたい放題言われたりしている。こんなに割に合わない仕事はないと思っていたんですよね(笑)。

―なるほど。そこから教育者の道に進まれた理由を教えてください。

教育の道を考え出した理由は2つあります。

1つは、大学に入って以降で、教えるって面白いと気付いたこと。私は元々、気も弱く口数も少ない方だったのですが、大学入学以降で指導者に恵まれ、そういう自分を少しずつ変えていくことができました。「教える」というのは相手に指導して、相手が発展するだけでなく、「教える」ことによって自分自身も発展できるという所に気が付いた(教えて頂いた)のです。このことが後々、大学院の博士課程で進路を考える所に繋がってきます。

2つ目は、自分がやってきたことを人材育成に繋げたいという想いです。大学院では念願の宇宙に関する研究に関われ、この頃はまだ研究を生業にしていこうと考えていました。ただ博士課程で、周りとのモチベーションの違いを感じるようになったんです。周りの仲間は、プラズマに関するいろいろな現象を解明したくて、まるで呼吸するように自然に研究のことを考えている。私はというと、対象は同じでも「努力して」やっている、頑張っている状態。

未知のものを解明するのは面白いと思う一方で、それに一生を捧げられるか、「自然に」研究をする人達と勝負できるのか、と考えたときに、もっと自分に向いた道があるのではと感じたのです。研究者以外の道を考える中で、人に教えることの面白さ、やりがいが思い起こされました。

それで「宇宙に関わりながら人に教えることで、自分の経験や力を活かしつつ、自分自身も発展を目指せないか」と考え、教育者の道を選びました。

当初は、高校の先生なども選択肢にはありました。ただ、高専という組織が博士取得者を求めていること、高専教員であれば教育も研究もできることが決め手になりました。

数ある高専の中で、新居浜工業高等専門学校とご縁をいただいたのですが、面接に訪れたときから地元である長野県安曇野市と似た空気を感じて、もしもここに来ることができたら、息の長い仕事をできるのではと直感したのを覚えています。

研究の多くは実験・論文含めて短期集中的なものが多く、長期的にモチベーションを保つのは難しいと感じていました。ただ、ここなら長期的なビジョンをもって取り組めそうだと思ったんですね。それから14年、直感は間違っていなかったのかなと思います。

学生を巻き込んだ宇宙開発。高専から宇宙に羽ばたく道を

―先生が関わっていらっしゃる高専連携衛星1号機「KOSEN-1」について教えてください。

はい、これはJAXAが公募している革新的衛星技術実証プログラムに応募して、採択されたものです。キューブサット「KOSEN-1」は、当校を含む全国の高専10校が共同開発しており、2021年度の打ち上げが決まっています。

「KOSEN-1」では、下記の3つがメインのテーマとなっています。

・高精度姿勢制御の技術実証

・超小型Linuxマイコンボードの軌道上での動作実証

・木星電波アンテナ展開技術の実証

その中で私が関わっているのは主に2点です。1つは、「KOSEN-1」の地球局としてアマチュア無線局を運用します。当校を含めた全国6か所で地球局ネットワークを形成しており、当校もその一端を担っています。

2つ目は、メインテーマの一つでもあるアンテナの展開技術の検証です。木星からの電波は波長の長い短波帯のため、7mのとても長いアンテナを軌道上で展開する必要があります。また、地上からの制御命令を受信したり、地上に観測データを送ったりするにもアンテナが必要です。確実にアンテナを展開する仕組みを検証するため、「KOSEN-1」とほぼ同じコンピューターを搭載した「KOSEN-Xシミュレータ」で、学生を巻き込んで検証を進めています。

さらに「KOSEN-2」も2022年度の打ち上げを予定しています。

―種子島ロケットコンテストについても教えていただけますか?

種子島ロケットコンテストには、12年前から参加しています。こちらは「KOSEN-1」のような取り組みの前段階として捉えています。一口にロケットや人工衛星と言っても、実際に宇宙で動くレベルにするのはとても難易度が高く、高専生の中でもできるのは一握り。そこに至るまでの訓練として、地上のモデルを使ったコンテストに低学年のうちから出て経験を積む必要があると思っています。

以前は卒業研究のテーマのひとつとしていましたが、今は部活動の一環として取り組んでいます。研究室内で蓄積したノウハウを広い学科の学生にシェアし、全校的なレベルアップを図っています。

―最後に、今後の展望を教えてください。

新居浜市内のマリンパーク新居浜(宿泊地)のロビーにて

長期的に目指しているのは、学生を巻き込んだ宇宙開発です。「学生と一体となって宇宙開発をしていく」、それこそが高専だからできることだと思っています。それがまず「KOSEN-1」の開発という形になりつつありますが、そのベースとして展開している教育プログラム「高専スペースアカデミア(全国高専の希望者に配信するオンラインの宇宙理工学講座)」と、「高専スペースキャンプ(2015年から新居浜市内で実施している合宿型の宇宙理工学講座)」の成果でもあると思っています。

学生の手で衛星をつくる、ソフト開発をする、衛星で取得したデータを解析するなど、できる限り学生と共にやっていきたいですね。「KOSEN-1」「KOSEN-2」もこれで終わりではなく、「KOSEN-3」「KOSEN-4」と長期的に、定常的に取り組んでいけるとよいと考えています。

その結果、学生が宇宙分野のモノづくりに興味をもってくれて、日本のモノづくり全体が盛り上がってくれると本望です。同時に、中学生が将来「宇宙に関する仕事をしたい」と考えたときに、進学先として「高専」が候補に上がるようにしていきたいという想いもあります。一生ものの「夢」を与えられる高専に、していきたいですね。

若林 誠氏

Makoto Wakabayashi

- 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 准教授

2007年3月 東北大学大学院 理学研究科 地球物理学専攻 博士課程 修了

2007年4月 新居浜工業高等専門学校 電気情報工学科 着任

新居浜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専は何でも学びになるし、人間としての厚みが出る。「自立して挑戦する」という心意気

- 黒田化学株式会社 グローバル品質保証部 品質管理課

宮下 日向子 氏

- 養殖ウニを海なし県で育てる! 海産物の陸上養殖普及に向けて、先生と学生がタッグを組む

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授

渡邊 崇 氏

一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻1年

上野 裕太郎 氏

- 研究は技術だけでなく「人と人がクロスする連携」が重要。「集積Green-niX」の「X」に込めた半導体への思い

- 東京工業大学 科学技術創成研究院 集積Green-niX+研究ユニット(工学院電気電子系担当)教授

若林 整 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 高専生から東京工業大学の学長に。益学長が目指す大学改革と、高専への思い

- 東京工業大学 学長

益 一哉 氏

- 「外国語を学ぶ」の、その先へ。探究を重ねて“グローバル”な場で活躍したい!

- 東京外国語大学 言語文化学部 言語文化学科 朝鮮語専攻

藤野 綾乃 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

- 高専生が多色ボールペンで特許申請!自ら抱いた疑問を自ら解決する「自主探究」活動とは

- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 教授

馬渕 雅生 氏

八戸工業高等専門学校 産業システム工学科(電気情報工学コース) 教授

中村 嘉孝 氏