「鳥人間コンテスト」や「Hondaエコ マイレッジ チャレンジ」など、ものづくりで競うさまざまな大会に参加されてきた新居浜高専 機械工学科教授の松田雄二先生。過去には「高専ロボコン」にも携わっていたという松田先生の“ものづくり”にかける思いについて伺いました。

高専出身者との出会いで感じた、高専の魅力

―先生は一度、一般企業にご就職されているそうですが、高専教員になったきっかけは?

もともと教員になりたいという夢がありました。大学は宮崎大学の工学部に進み、教育実習なども経験して、工業系の学校の先生になろうと思っていたんです。

でも、大学の研究室の恩師の先生が、過去に一度企業にお勤めになっていて、その背中をみて学んだことが多かったので、私も教員になる前に一度企業に就職しようと思い、就職しました。長崎県の佐世保市にある“西日本流体技研”という会社です。

そもそも高専の存在を知らなかった私が、高専について知るきっかけとなったのは、その会社に優秀な高専出身者が何名かおり、多くの人からリスペクトされていたことでした。知識量や技術力が抜きんでていて、すごいなぁと感心したことを覚えています。

その後、機械学会誌で高専教員の公募を見つけ、夢であった先生になる機会を得るべく応募し、縁あって新居浜高専に赴任することになりました。企業勤めの期間は実質2年もありませんでしたが、効率的な業務の進め方や時間の使い方などのノウハウは、いまに生きている部分であり、会社に勤めて身に付いたところかなと思っています。

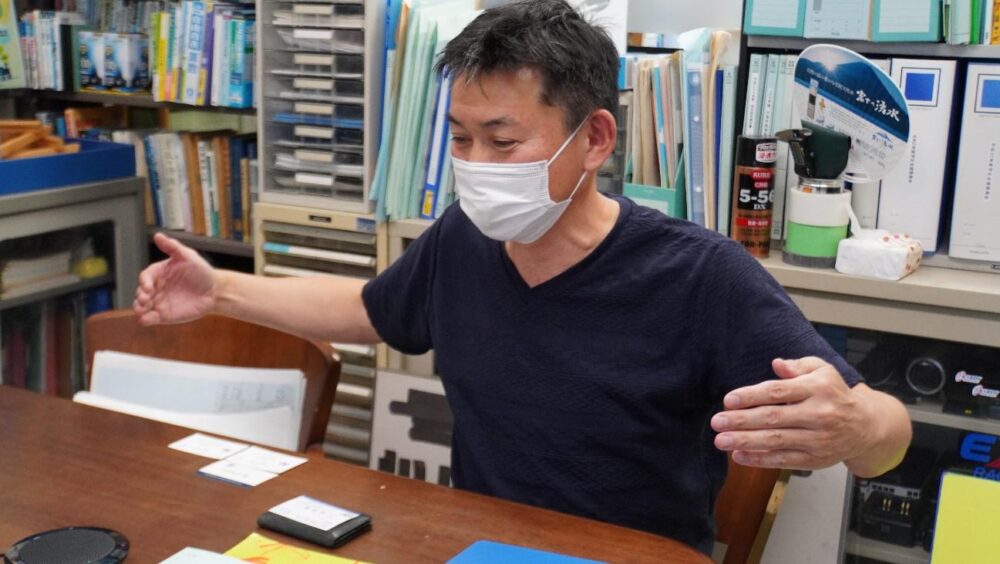

―現在は、どういったテーマで研究されていますか?

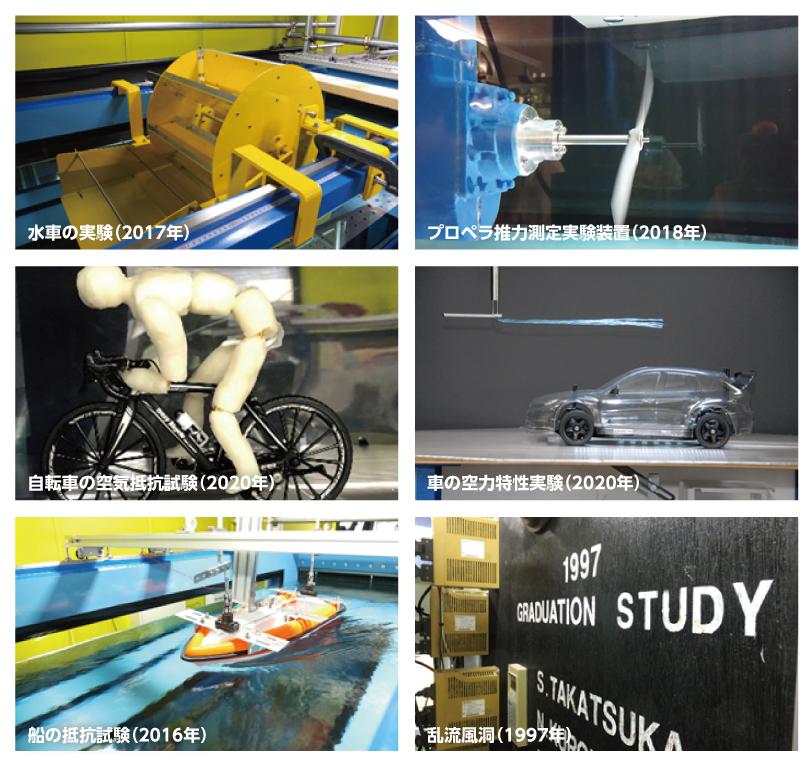

大学時代から流体の研究をしています。勤めた企業も流体の研究所でした。ただ高専で扱う流体というのは空気と水がほとんどで、難しい液体や気体は扱いません。そんななか私は、船はなぜ浮かぶのか、飛行機はなぜ飛ぶのかということを、“流体工学”と“ものづくり”をコラボさせた教育で展開させていきたいという思いがあり、そうした取り組みに重きをおいて活動しています。

数値を解析するような学術的な研究もあるんですが、それよりも実際のものづくりを通した学びを提供したいという思いが強く、そうした意味で、学生には「鳥人間コンテスト」や「Hondaエコ マイレッジ チャレンジ」などに挑戦してもらっているんです。

「陸・海・空」のものづくりへの挑戦

―「鳥人間コンテスト」への参加のきっかけと、活動について教えてください。

これまでも、ものづくり系のコンテストにはいろいろと参加させてもらっていますが、その多くは私自身が出たかったから、というのが正直なところです(笑)。だっておもしろそうじゃないですか(笑)?

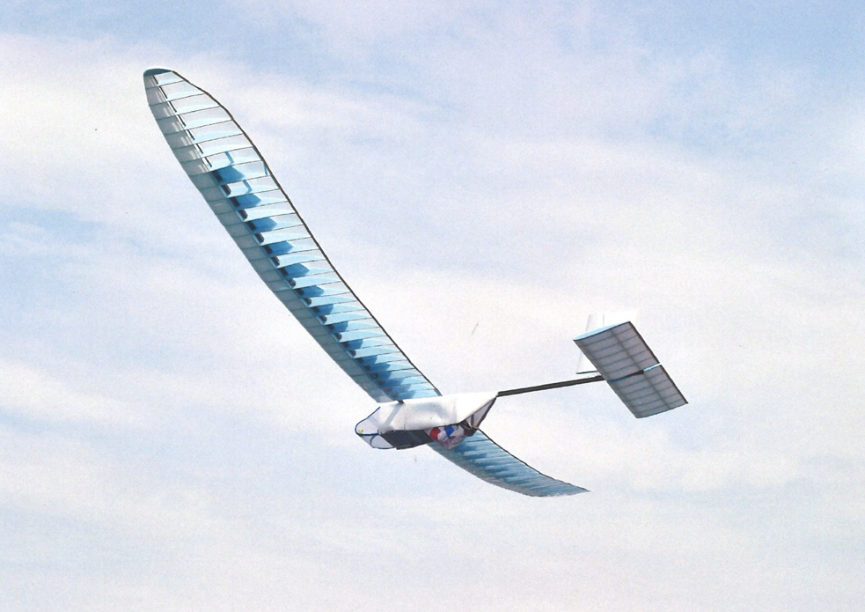

「鳥人間コンテスト」はクラブ活動なので、学科に関係なくさまざまな学生が所属しています。私たちはよく、「『鳥人間コンテスト』の“ものづくり”は、高専最大の“ものづくり”だ」と言っているんですが、翼を広げたら20mもあるものをつくるって、他にあまりない経験だと思うんです。

高専の良いところは、「無いものは作ろう!」という精神。私も恩師に教え込まれた言葉ですが、「必要は発明の母」という言葉を学生たちに伝え続け、自分たちの発想でものをつくることに挑戦し続けてもらっています。

コンテスト自体は、飛行機の製図とPR文の審査を経て、通過したチームのみが本大会で7月頃に琵琶湖でフライトを行います。新居浜高専のチームは2015年頃から活動を始め、これまで7回ほど出場してきました。

実は私、機械工学科に息子がいて、鳥人間コンテストのチームに入っているんです。そこで昨年は担当教員の私と息子で親子参戦という形でフライトする予定だったんですが、COVID-19の感染拡大の影響で大会自体が中止となってしまったので、残念でしたね。

―他にも、さまざまな大会やコンテストに参加されているそうですね。

「Hondaエコ マイレッジ チャレンジ」や「海上自転車競走」への参加のほか、過去には「高専ロボコン」の顧問も担当していました。

「Hondaエコ マイレッジ チャレンジ」は、1リットルのガソリンでどれだけ走行距離を伸ばせるかを競う大会です。機械工学科所属の1年生から専攻科2年生までが携わっているプロジェクトで、私のなかではアクティブラーニングのひとつだと思い、取り組んでいます。

機械工学科には一定数のクルマ好き、エンジン好きの学生がいますので、その子たちのモチベーションの動機づけになれたらいいなという思いがあるんです。栃木県の「ツインリンクもてぎ」や三重県の「鈴鹿サーキット」などで開催され、他高専も数多く出場していますよ。

また「海上自転車競走」というのは、地元愛媛の今治市で開催しているもので、自転車を動力とした船をつくりレースを行う、町おこし的な大会になります。今治市がサイクリングの聖地として人気の“しまなみ海道”の玄関口ということで、サイクリングの町としてPRしたいという目的のもとに始まりました。

また今治は海事関連企業の一大集積地でもあり、造船事業者が多いのも特徴。技術的なアドバイスに関しては、造船業の企業にサポートいただきつつ、交流しながらものづくりに取り組んでもらっています。

「鳥人間コンテスト」で飛行機をつくり、「Hondaエコ マイレッジ チャレンジ」でクルマをつくり、「海上自転車競走」で船をつくるということで、「陸・海・空のものづくりは制覇!」と勝手に宣言しています(笑)。陸・海・空のものづくりなら任せてください(笑)。

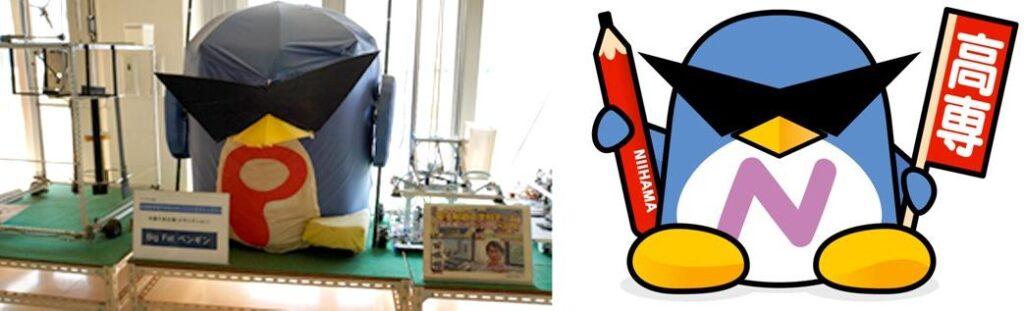

また過去には「高専ロボコン」の顧問をしていた時期もあり、ちょうどその頃に映画「ロボコン」の撮影があったんです。運よく前年の高専ロボコンで活躍した新居浜高専のマシンが2台撮影に起用され、学生と一緒にオペレーターとして撮影に参加させていただいたことはいい経験になりました。出演したマシンのひとつが「Big Fatペンギン」という名前なんですが、いまでは新居浜高専のマスコットキャラクターになっているんですよ。

―多くのコンテストや大会へ挑戦することで、学生には刺激的な経験となっているようですね。

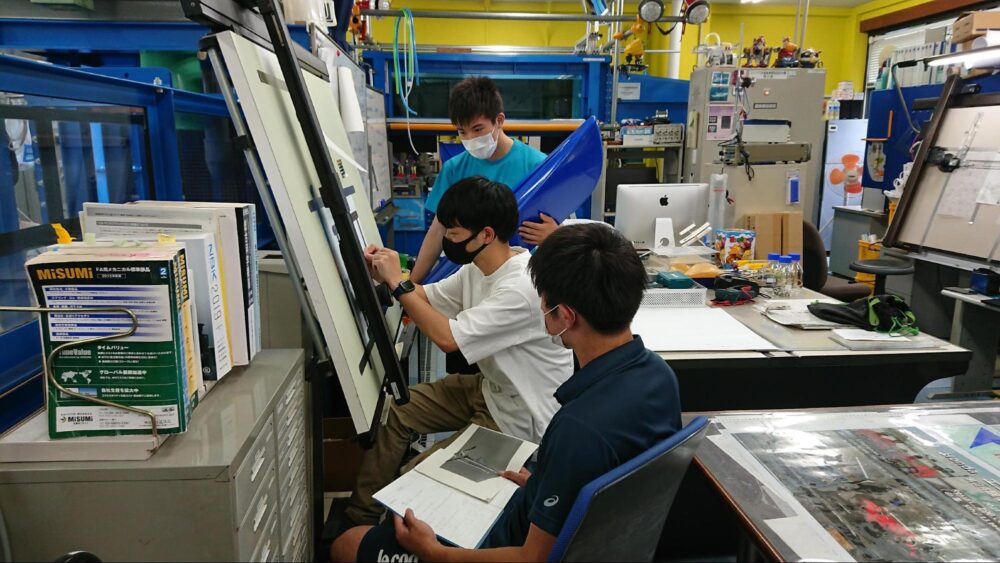

そうですね。私自身コンテストが好きということもありますが、学生には“三現主義”で経験してもらいたいという思いがあって、そうした意味で、さまざまなコンテストなどの機会を提供できるようアンテナを張っているというのが大きいです。

「現場・現物・現実」を重視し、テキストの勉強だけではなく、実際に現場で現物を観察して、現実を認識した上で学びを得てもらいたい。そうした経験を学生のうちにたくさんしてほしいと思っています。

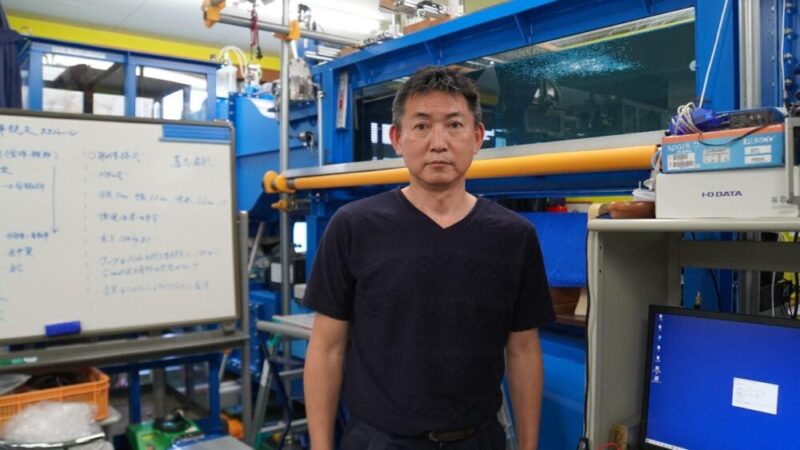

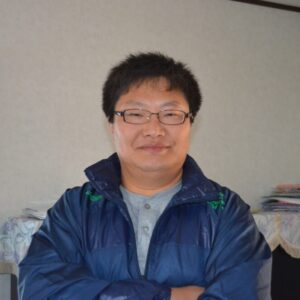

松田 雄二氏

Yuji Matsuda

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

1990年 宮崎大学 工学部 応用物理学 卒業

1992年 宮崎大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻 修了

1992年 株式会社西日本流体技研 入社

1994年 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 助手、2000年 同 講師、2007年 同 准教授、2013年 同 教授

2000年 宮崎大学大学院 工学研究科 博士後期課程 修了

新居浜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- スイッチひとつでジャンボタニシ撃退⁉ 農家を救う高専のものづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

柳生 義人 氏

- 源流は高専時代!? 多様化するキャリア形成のあり方を、3者3様のスタイルから感じる

- DoubleVerify Japan セールスディレクター

小松 昇平 氏

キリンビール株式会社 流通営業本部 広域流通二支社 EC部

棚田 祥太 氏

総合コンサルティング企業 テクノロジー所属

中谷 美咲 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 「チャレンジから始まる道」──韓国から日本へ、そして教育者としての歩み

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 教授

鄭 萬溶 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)