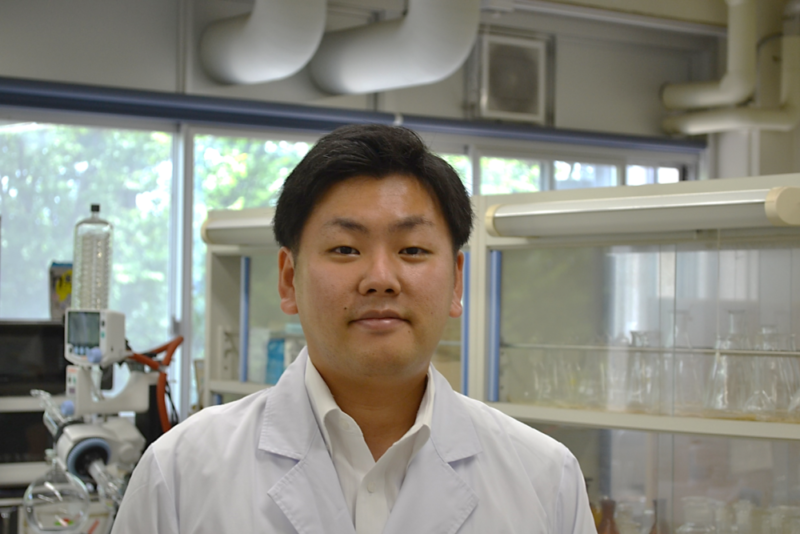

研究・教育の両面において、その実績が高い評価を得ている小山高専 加島敬太先生。令和2年度国立高専教育顕彰の若手部門において、高専機構理事長賞を受賞されています。若手研究者のトップを走る研究内容、学生の可能性を広げる教育方針についてお話を伺いました。

世界を見せてくれた恩師の存在

―小山高専に着任したきっかけを教えてください。

もともとは、教職に就くとは思っていませんでした。高専教員になった大きな要因としては、大学時代の恩師である日本大学 今井正直先生の影響が本当に大きいですね。

今井先生には、大学院生の頃から、「アルバイトをしてでも海外の学会に行こう!」と励ましていただいて研究を頑張り、毎年のように国際会議に参加していました。面白かったのは、今井先生が学会会場だけではなく、アインシュタインやベートーヴェンといった著名人の家などに連れて行ってくれたことですね。高専教員になってからは恩師と小山高専の学生さんと師弟三代でメンデルがえんどう豆を育てていた修道院にも行きました。教科書で見たメンデルのえんどう豆の子孫が「自分の目の前にある!」という感動は、今でも鮮明に覚えています。

そういった経験から、「本物に触れることが何よりも勉強になる」ということを教えていただきました。そして、自分も次の世代にこの感動を伝えたいという思いが生まれ、それができるのは教職しかないと思ったんです。

私は神奈川県の出身で、地元に高専がなかったこともあり、学会発表で高専生と会うまでは高専という学校を知りませんでした。ですが、恩師の今井先生が富山高専の卒業生であったことや、兄弟子の先生方が高専教員をされていて、その方々や学生さん達からいろいろなお話を聞いていくうちに、徐々に高専への興味が湧いていったんです。

小山高専は、応募前に見学をしたときに、とても和やかな雰囲気があり、それが自分に合っていると感じました。公募の場合ですと、見学を受け入れてもらえない場合も多いのですが、当時学科長だった武成祥先生が快く受け入れてくださり、「この学校はいい!」と思えたのが、小山高専に決めた理由です。

生物の可能性を最大限に生かす研究

―研究内容について教えてください。

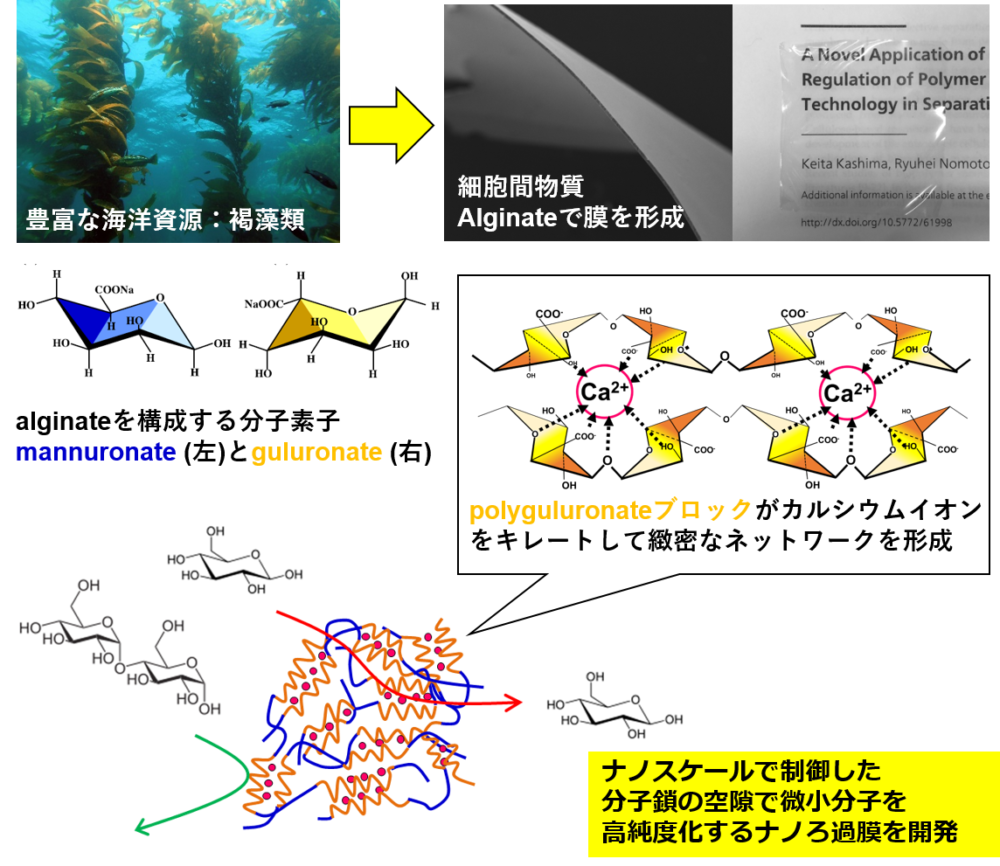

実は、研究テーマはたくさんあるんです。一つは、私がライフワーク的に取り組んでいる、海藻の成分を使った材料開発です。「アルギン酸」と呼ばれる、昆布・わかめなどのぬめり成分を利用しています。日本でも古くから使われているもので、食品添加物としての増粘剤や、Tシャツのプリント部分の糊として使われることもあるんですよ。私の研究では、このアルギン酸を使って「ろ過」に使用する膜をつくっています。

ろ過というのは、モノとモノを分ける技術で、「砂利と水」のような「固体と液体」を分けるという場面が想像しやすいと思います。実は、分けたいものの大きさによって、ろ過自体のメカニズムや名前が変わってくるんです。

実際に私がメインで扱っているのは「糖」や、「アミノ酸」「ポリフェノール」といった機能性成分で、「ナノろ過」と呼ばれる技術になります。そのためには非常に小さな網目でふるいをかける必要があり、そこで「アルギン酸」を使用しています。

「アルギン酸」のぬめり成分というのは、特殊なネットワークをつくっていて、今までは分離することが難しかった機能性成分を分離するのに適しているんです。このように、自然の材料にもともと備わっている仕組みをうまく利用し、「1ナノメートルと1.1ナノメートルを分ける」といった研究に取り組んでいます。

―先生の研究のコンセプトはなんですか?

私の研究では、生物が生きるために自然につくり出す材料・仕組みに注目しています。これらは、現在求められている、環境と調和する社会の形成・技術のあり方に合致していますが、あまり知られていない部分もあり、十分に活用されているとは言えません。

そこで、それらの魅力的な特性を人間の社会に取り込み、高機能で環境低負荷な化学工業プロセスの構築と提案に向けた研究に取り組んでいます。

私がこのコンセプトで研究を始めたのは学生時代です。今でこそ、環境に配慮したSDGs等への取り組みが加速していますが、当時は、石油由来の材料を使うのが主流で、生物の材料を使うというのは、あまりメジャーではありませんでした。

それでも私は、普段食べているようなありふれたものが、見方を変えるだけで新しい材料になり得るということに楽しさを見出していました。自然界で生み出されるものには、人工的にはつくれないようなものがたくさんあるんです。そういった「生物資源の良さを世の中に分かってもらいたい」というモチベーションは、学生時代から変わらずに持ち続けています。

教員と学生の同時留学

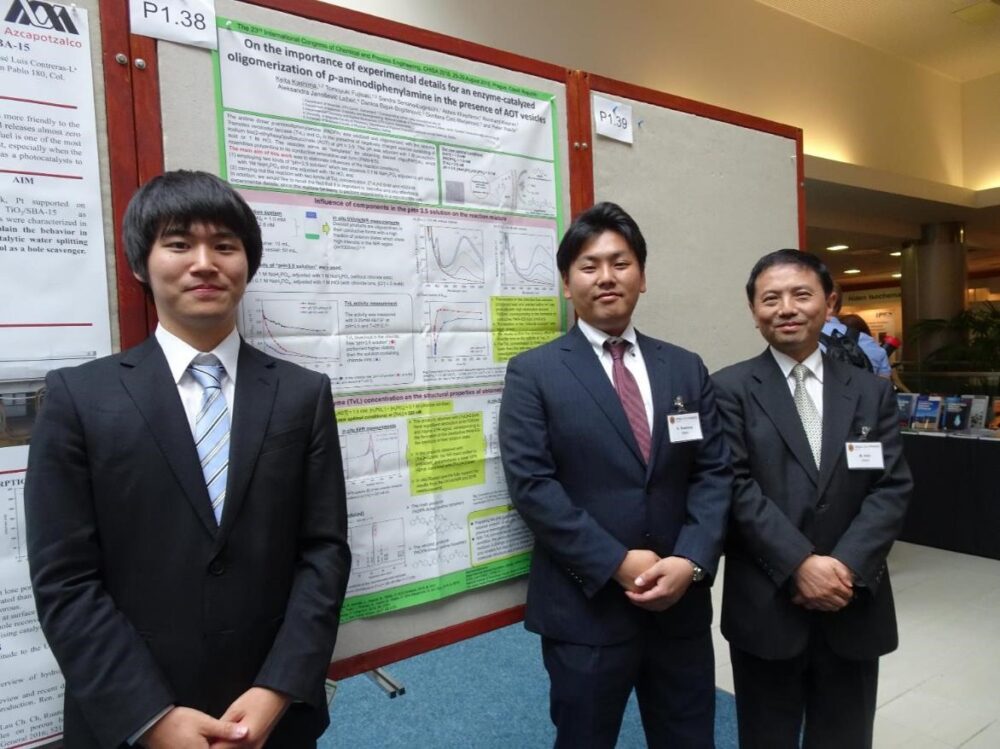

―スイス連邦工科大学チューリッヒ校への、教員と学生の同時留学とはどのようなものだったのでしょう?

もともとは、恩師である今井先生からご紹介いただき、私の在外研究派遣が決まっていたんです。そのときに私の研究室には、藤﨑智行さんという専攻科への進学が決まっていた学生がいました。私が留学している期間は別の研究室で研究するという方法もあったのですが、「一緒に行ってみる?」と提案したところ「行ってみたいです!」と言ってくれたんです。在外研究派遣自体は例年募集のある制度ですが、教員と学生が一緒に留学するというのは他に聞いたことがありませんでした。

というのも、そこには多くの課題があるからなのですが、そのうちの1つは金銭面です。この点においては、藤﨑さんが5年次の卒業研究に熱心に取り組み、3回のうち2回の発表で賞を受賞するという素晴らしい実績を残してくれました。その甲斐あって、本校で初めて文部科学省の「トビタテ!留学JAPAN」に採択されまして、費用面でのハードルを乗り越えることができました。

また、スイス連邦工科大学チューリッヒ校は世界大学ランキングでもトップ10に入る大学で、本来、大学院未満の学生は受け入れ対象ではありませんでした。ですが、受け入れ先のPeter Walde教授が大学側と話をしてくださり、受け入れ許可をいただくことができました。そういったいろいろな方のおかげで実現できた留学だったんです。

そしてこの留学は、「一つのモデルケースになればいいな」と思って取り組んだことでもあります。実際、本校で「トビタテ!留学JAPAN」が採択されたのは初めての事例でしたが、それ以降、私自身にもノウハウができ、続けて多くの留学希望者を採択まで導くことができています。学生の皆さんに「世界」を少しでも身近に感じてもらえるような、実績を残せたのかなと思います。

自分にできることは、何でもやってあげたい

―教育で心がけていることはなんですか?

ひとことで言うと、「手間を惜しまない」ということです。「甘やかし」だと思われてしまうこともあるのですが、教育は、「自分がこれだけ苦労したのだから、君たちもこれだけ頑張りなさい」ということではないと思うんです。

私が経験してクリアしてきた課題や持っている知識は全て教え、その先を学生さん自身にチャレンジしてもらいたいと思っています。そのためには私の時間も削りますし、何でもしてあげます。どこまで実践できているかは分かりませんけどね(笑)。これも恩師から受け継いだことかなと思います。

―今後、より力を入れて取り組みたいことはありますか?

高専生が筆頭著者となった論文を、もっと当たり前に出せるようにしていきたいです。ですが正直なところ、部活の顧問・授業・寮の業務等を担当しながら、研究で成果を残すというのは、どの先生にとっても大変なことなんですよね。なので、それができるモデルケースをつくり、両立できるという可能性を提示していきたいです。

それを実現させるには、信頼関係が一番大事だと思っています。研究において言えば、学生さん本人に任せる部分が少なくありません。一定期間で集めたデータを報告してもらって、そこでじっくり議論をして次につなげていく…。ここに信頼関係がなければ、スムーズに物事が進まず、内容の濃い研究をすることはできません。

また、信頼関係があれば、「この人には任せられる」ということで、「やりたいこと」に対して積極的に取り組めるようになります。これは、学生との同時留学の際にも、強く実感しました。今後も、信頼関係を築きながら、研究・教育活動に邁進していきたいと思います。

加島 敬太氏

Keita Kashima

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 准教授

2008年3月 日本大学 生物資源科学部 食品科学工学科 卒業

2010年3月 日本大学大学院 生物資源科学研究科 生物資源利用科学専攻 博士前期課程 修了

2013年3月 日本大学大学院 生物資源科学研究科 生物資源利用科学専攻 博士後期課程 修了

2013年4月 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

2017年4月 スイス連邦工科大学 チューリッヒ校(ETH Zurich)Visiting Researcher:国立高等専門学校機構 在外研究員(同年11月迄)

2020年4月 小山工業高等専門学校 物質工学科 講師、日本大学 生物資源科学部 研究員

2021年4月 小山工業高等専門学校 物質工学科 准教授

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏