機械材料、電気材料、半導体、ビッグデータ分析、ロボット開発……。ジャンルの違う研究を同時に進める、小山高専機械工学科の今泉文伸准教授。なぜ複数の分野で研究をすることになったのでしょうか? オンラインインタビューで伺いました。

これまでの出来事が高専でつながった

—今泉先生は元々、東北大学で研究をされていたんですよね。高専に赴任した経緯を教えてください。

私は高専で働くために生まれたんじゃないかと思うんです(笑)。工学部電子工学科の4年次に、故・大見忠弘先生の研究室に配属されたことがすべての始まりでした。

電気材料の研究をするものだと思って入ったのですが、ある日、大見先生が「今泉、この材料がはがれて使えない。応力とひずみを調べなさい」とおっしゃって。応力とひずみは電気材料ではなく、機械材料の分野なんです。そこで一から機械材料の勉強を始めました。

少ないですが学会発表もするようになって、30代は恵まれた環境の中で、さらに素晴らしい先生方にも恵まれて、時間を忘れて仕事に時間を費やしましたね。

ところが、2016年に大見先生が突然倒れ、そのまま回復することなく急逝されました。亡くなる2日前まで、一緒に仕事をしていたのに……。

恩師が亡くなった後、私自身の仕事について、いろいろと考えるようになりました。一度環境を変えてみるのもよいのではないか、20年以上過ごした大学を出て、環境を変えてみるのも良いのではないか。それまでは研究中心の生活を送っていたのですが、私は元々若い学生に教えることにも興味があったので、小山高専の機械工学科教員の募集に応募したんです。

機械材料の教員の募集だったんですが面接のときに「電気材料もできるんですね」と言われ、後に電気材料も担当することになりました。

入職後に大学時代にアルバイトとして予備校で働いていたことを話すと「大学編入を希望する学生を教えてほしい」と。数学や物理の受験対策の担当も務めることになります。

さらに中学時代に長距離選手だったことから陸上部の顧問になり、高校では山岳部に所属していた経験からワンダーフォーゲル部のお手伝いもさせていただきました。ああ、大学で寮に住んでいたので寮の仕事も少し引き受けました(笑)。

42年間やってきたことが、高専に来て点が線になったんです。高専に来てよかった。赴任して4年が経ち、これからは研究と教育、そして新しいことに挑戦したいと思っています。

3分野の研究を同時進行

—高専に来るべくして来られたんですね! では、現在の研究について教えてください。

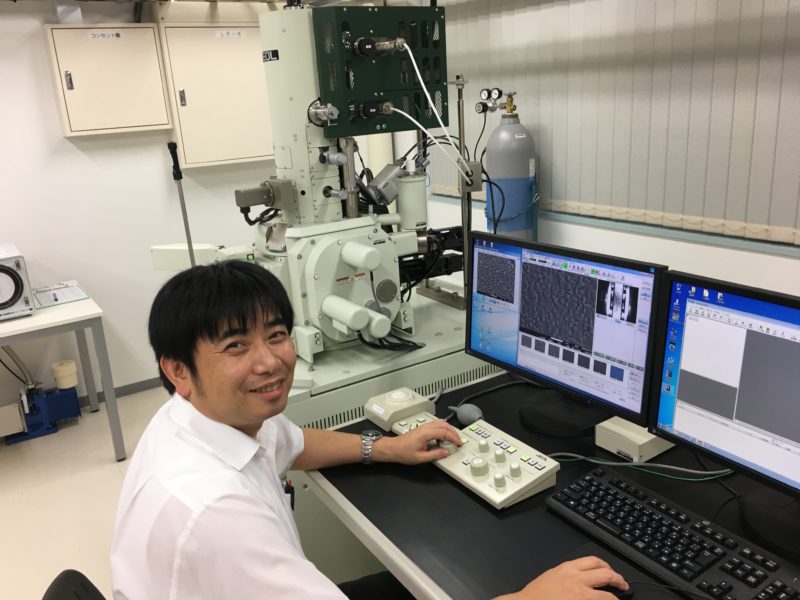

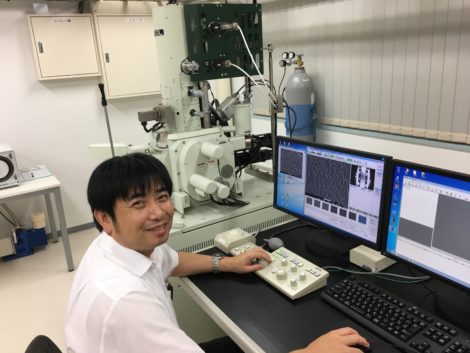

今の研究は大きく分けて3つあり、あわせて研究室もグループ分けしています。1つめはマテリアルグループ。圧電材料です。

圧力を加えると発電する圧電材料には、古くから鉛が使われていることが多かったです。しかし、鉛は人体に有害な物質。世界的に使用を禁止する風潮が強くなっています。

そこで、鉛に変わる新素材としてビスマスと鉄の酸化物であるBiFeO3に着目しました。ビスマスは整腸剤やアクセサリーにも使われる、人体への影響が少ない金属です。ビスマスと鉄、酸素が1:1:3になる組成のとき、圧電性が高くなります。この比率を安定させることがこのグループの研究課題です。

2つめは計測・分析です。大量のデータを短時間で測る技術で、格子状に金属の細い線を走らせた、手に貼るシートを開発しています。手が動くと金属同士の間隔が変わります。その微妙な変化分を、金属が持つ静電容量の差から読み取って記録するんです。

このシートは1秒間に数千から数万というデータを取得します。この膨大なデータを計測するシステムを構築するのが分析グループです。

将来的には、無線でデータを送信し、病院内で患者の脈拍、血圧、身体の動き、体温などのビッグデータを管理できると考えています。

3つめは回路・システムです。センサーを利用して、ドローンから海の水深を測定するシステムの開発をしています。水面で反射する光センサーと、水面を透過する光センサー。この2つの距離の差分から水深を求めるんです。このような測定方法は従来から存在しているのですが、私はドローンを使った簡単なシステムを製作しています。

あとはロボットですね。東北大学では関わりがなかったのですが、高専にいると、やはりロボコンが盛り上がっていて興味が湧きました(笑)。

もちろん私はロボットの初心者なのですが、今年は移動ロボットが自立走行する技術を競う「つくばチャレンジ」にも参加予定で、2022年に開催される「とちぎ国体」での活躍も狙っています。陸上競技のやり投げで使うやりを運ぶロボットをつくるんです。

材料、センサー、これまで自分が研究してきたことすべてを駆使したロボットを開発するのが夢ですね。

恩師に学んだ、低コスト化の姿勢

—企業との共同開発について教えてください。

ありがたいことに、東北大学時代から長くお付き合いさせていただいている会社ばかりです。半導体関連の2社の方と共同研究を進めています。

またその他に、半導体の洗浄技術の開発も行っています。超純水中にレーザーを当ててゴミや異常を検知する技術の共同研究です。

「良い技術かつ低コストで、実装できるよう考えて研究しなさい」。大見先生に教えていただいたことのなかで、今でもすごく影響を受けている言葉です。原理原則に基づいた技術の話は重要ですが、企業側の知見を持ってディスカッションできる研究者が求められるんだと当時学生ながら感じました。

現実とデジタルを繋ぐ研究者に

—学生を育てるにあたって、気を付けていることはありますか?

分野外の研究でも「絶対にできるからやってごらん」と言っていますね。「自分のやることじゃない、自分の担当ではない」と決めつけるのではなく、建設的に考えるよう促しています。

一つの専門を深めると同時に、他の分野も意識することが大切なんです。私自身、電気材料から機械材料もやってきてよかった、だからこうやってチャンスをつかめたんだ、と感じています。

たとえば、ジュラルミンをはじめとするアルミニウム合金は機械材料の分野だけでなく半導体やプラズマ工学でも使われる。1つの研究がいろんな分野に応用されて、幹から枝葉が広がっていくんです。

これからの研究者は、1つの技術だけで定年まで続けることは難しいと思います。人間の持つスキルを超える機械が登場して、自分の立場を奪われるかもしれない。複数の技術を組み合わせる、応用力が問われるでしょう。広い視野を持つことがより重要になってきます。

私の研究はどれも、現実とデジタル、人と機械を繋ぐインターフェースになりうる部分のものです。どんなに技術が進歩しても、その境界は必ず存在します。学生には、自分の研究分野を固定せず視野を広く持ってほしいですね。

今泉 文伸氏

Fuminobu Imaizumi

- 小山工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2003年 東北大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 博士課程 修了。東北大学 未来科学技術共同研究センター 助手、2007年 同 助教

2017年 小山工業高等専門学校 機械工学科 准教授

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専は何でも学びになるし、人間としての厚みが出る。「自立して挑戦する」という心意気

- 黒田化学株式会社 グローバル品質保証部 品質管理課

宮下 日向子 氏

- 養殖ウニを海なし県で育てる! 海産物の陸上養殖普及に向けて、先生と学生がタッグを組む

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 化学・バイオ系 教授

渡邊 崇 氏

一関工業高等専門学校 専攻科 システム創造工学専攻1年

上野 裕太郎 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「外国語を学ぶ」の、その先へ。探究を重ねて“グローバル”な場で活躍したい!

- 東京外国語大学 言語文化学部 言語文化学科 朝鮮語専攻

藤野 綾乃 氏

- 高専生から東京工業大学の学長に。益学長が目指す大学改革と、高専への思い

- 東京工業大学 学長

益 一哉 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

- 全国大会5連覇の「絶対的王者」! 北薗先生が育てる、鹿児島高専サッカー部の強さの秘訣とは

- 鹿児島工業高等専門学校 一般教育科 保健体育 教授・校長補佐(学生主事)

北薗 裕一 氏