大分高専で英語を教える菊川裕規先生。大学時代は流体工学を専攻し、着任当初は機械工学を担当していたそうです。工学を専門としてきた菊川先生が、なぜ英語教員に至ったのか。その経緯を紐解くと、菊川先生から学生へのメッセージが見えてきました。

大学で知った高専の魅力

―菊川先生が英語に興味をもったきっかけを教えてください。

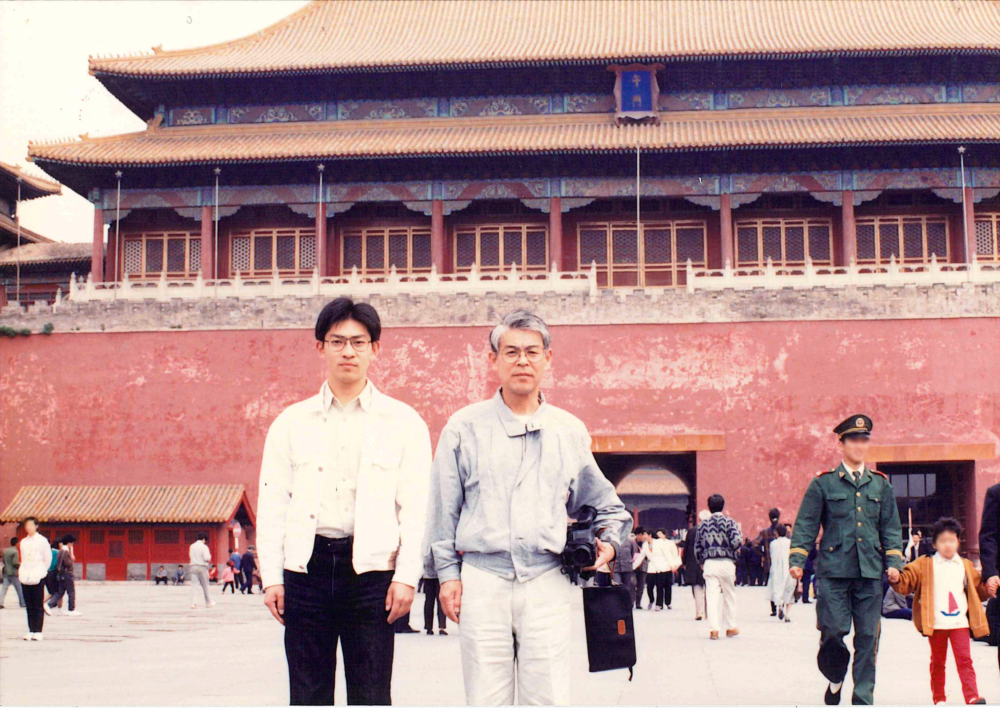

1980年代~90年代初頭、私が大学生活を送った時代はいわゆるバブル期で、父の会社は社員旅行のたびに家族を招待してくれました。そのため、毎年のように中国やシンガポール、タイなどに足を運んでいたのです。そのときに、「もっと英語力を向上させないと海外では通用しない」と実感し、英語の勉強に力を入れるようになりました。

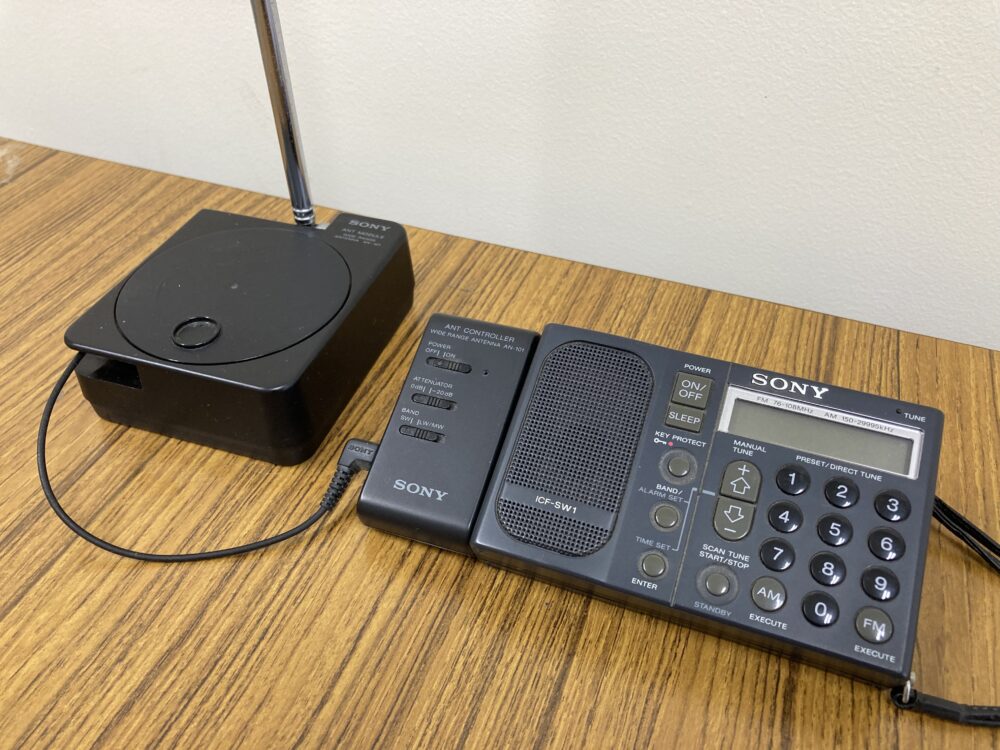

とは言え、当時は今ほど英語の学習環境が整ってはいません。そこで私が手に入れたのが「短波ラジオ」でした。短波帯の周波数を活用するので電波が届く範囲が非常に広く、海外の放送を受信できるのが短波ラジオ。これを使って、イギリスのBBCやアメリカのVOAを毎日のように聞き、生の英語に触れる日々を送りました。

―大学時代の研究テーマも英語に関係しているのでしょうか。

それが、まったく(笑) もともと理系科目が好きでしたから、高校でも理系クラスを選択したくらいです。特に物理に興味があったことから、宮崎大学工学部の応用物理学科に進学を決めました。理学部ではなく、工学部のほうが幅広い進路の選択肢があるのではないかという思いもありましたね。

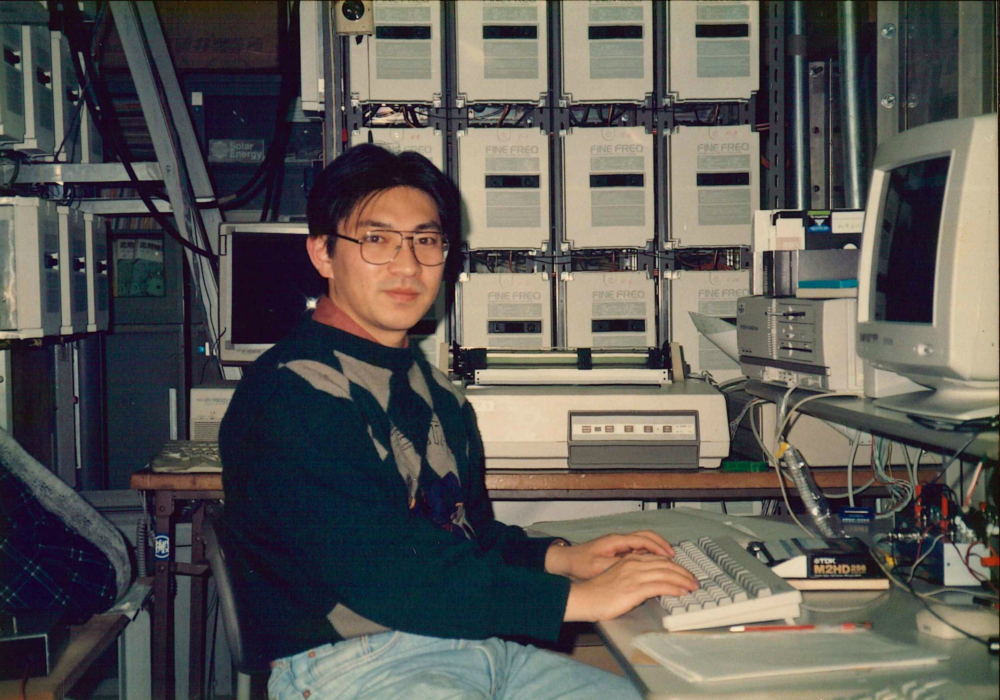

大学では流体工学に関する研究に従事しました。その頃、高専からの編入学生と出会います。専門知識が誰よりもあり、実験も手慣れている彼は、ずば抜けて優秀でした。高専の存在はもちろん知っていましたが「特殊な進路」というイメージが強かったため、それまであまり意識したことはなかったのです。でも、彼との出会いをきっかけに「高専って素晴らしい学校なんだな」と思うようになりました。

―その出会いがきっかけで、高専の教員を目指したのでしょうか。

大きなきっかけは、大学院に進んでからです。研究にどんどんのめり込んでいった私は、博士課程へと進みました。そこで、研究室を卒業した後に高専教員になられた先輩と出会ったのです。当時、研究をずっと続けたいという思いが強かった私は、大学に残るか企業の研究職に就くかで悩んでいました。

そんなときに「高専は教育も研究も両方できて楽しい」と、先輩から聞いたわけです。実は教職にも興味があり、修士課程で高校の教員免許を取得していた私にとって「高専こそ自分に最適な場所なのではないか」と感じました。そして、縁あって1999年に大分高専の機械工学科の助手として採用していただいたという流れです。お気づきだとは思いますが、ここまでで「英語教員になる」なんて話は1ミリも出ていません(笑)

機械工学科教員から英語教員への転身

―英語教員になった経緯を教えてください。

大分高専に着任して4年が経った頃、在外研究員として1年間、アメリカで学ぶ機会をいただきました。先にお話したように海外に興味があったので、自ら「行かせてください」と志願したのです。このとき、旅行程度ならなんとかなっていた自分の語学力は、仕事ではまだまだ未熟なのだと実感しました。

同時に「やはり研究も情報も、あらゆるものの最先端は海外にあるのだ」と目の当たりにしました。それならば、なおのこと海外でも通用する知識や経験を学生たちにも与えなければと、帰国後は国際交流に力を入れるようになったのです。

そんな日々を過ごしていると、今度は高専機構本部からタイ高専派遣教員の募集がかかり、2021年10月から2年間、タイにある「タイ高専(KOSEN-KMITL)」で機械工学に関する分野全般を英語で教える経験をしました。その後、大分高専に帰任する際に「英語で工学を教えられる教員を探していたところだったから、英語教員にならないか」と声をかけていただいたのです。思ってもみないことだったので、当然ながら悩みました。

英語は好きではあるものの、英語教育について経験が豊富にあるわけではありません。しかし、工学の知識があり、英語もある程度は話せるという私のキャリアは確かに珍しい。それを生かせる場所があるなら挑戦してみようと思い、現在に至ります。

―高専生は英語に苦手意識を持っている人が多いと聞きますが、いかがですか。

得意な学生も中にはいますが、相対的に見たら苦手意識は高いと思います。専門分野の勉強が大変ですから、どうしたって優先順位は英語が下になりがちで、仕方のないことなのかもしれません。しかし、私は高専生だからこそ語学力を磨いてほしいと思うのです。

研究情報や論文をインターネットで検索する際、検索エンジンが日本語と英語では出てくる情報の量がまったく異なります。また、海外の学生や研究者と英語でディスカッションできるような基礎力があれば、知見もうんと広がるでしょう。自身の研究分野を深めるためにも、語学力を高めたほうが有利なのです。

―今後の目標を教えてください。

現状は英語教員としての第2の人生を歩み始めたつもりで初心に帰り、英語教育法の勉強をしているところです。今後は、学生の英語論文の添削や、国際学会における研究発表のサポートができればと考えています。

また、大分高専には、海外渡航経験のある学生の数が他高専に比べて少なく、グローバルマインドの育成に後れをとっていると感じる面があります。在学中に一度は海外渡航経験を積ませてあげられるような取組みを推進し、意識変革を起こすことも目標のひとつです。

プライベートでは、行ったことのない国に足を運ぶことですね。海外へはこれまで16カ国ほど行っていますが、世界中を旅して、その土地の景色や食べ物など、あらゆる文化を体感してみたいと思っています。

生きた英語をたくさん浴びてほしい

―おすすめの英語学習法があれば教えてください。

私は、英語の基礎をほぼ「短波ラジオ」で鍛えました。やはり、生の英語をできるだけたくさん浴びて耳で学習することは大切だと思います。人間の成長で考えても、赤ちゃんが言葉を喋れるようになるためには周りの声かけが重要だと言いますよね。英語もそれと同じだというのが持論です。

現在はネット上で何でも情報が手に入る時代。海外に行かずとも、行った気になれるのかもしれません。でも、画面越しに見るのと肉眼で見るのとでは、感じ方がまったく異なります。現地に行かなければできない経験が必ずあるので、どうか学生の皆さんには積極的に海外に目を向けてほしいと願っています。

―現役の高専生、高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

高専に入学してくる学生は優秀な人ばかりです。しかし、入学後は狭い世界での競争ばかりに目が向いてしまい、自己肯定感が低くなってしまう人が多いように感じます。勉学の内容は高度な内容ばかりですので、テストで満点を取ることは難しいかもしれません。しかし、単位が取れたならば、その科目内容はしっかり身についているものだと捉え、もっと自信を持って自己肯定感をあげてほしいと思います。

そのためには、広い世界を見て、多くの人々と交流し、社会の中において自分たちはどのような位置にあるのかを認識してください。その中で、海外に目を向けるというのはひとつの手段です。私は、誰しもが大学に進学すべきだとも思っていません。とにかくたくさんの世界を見て、視野を広げ、豊富な選択肢を持ってほしいのです。

これから高専を目指す中学生のみなさんへ。中学卒業時点で高専に進むことを「進路が固まってしまうのでは」と不安に感じる方もいますが、将来は理系の道に進みたいと思うならば、高専という選択肢は将来の幅を広げる良い選択肢だと思います。就職はもちろん、進学先も豊富に選択できますし、何よりも大学受験がないのは大きなメリットです。

高校生が大学受験のための勉強に時間を費やしている間に、高専では大学で学ぶような高度な内容を低学年から少しずつ学んでいきます。そして、卒業時には大学で学ぶような専門的な内容を既に学び終えていることになる。受験がないおかげで、自由な時間をより多く持つことができるのも魅力です。高専に入学し、ぜひ、さまざまなことにチャレンジしてください。

菊川 裕規氏

Hironori Kikugawa

- 大分工業高等専門学校 一般科文系(英語) 教授

1989年3月 熊本県立鹿本高等学校 卒業

1994年3月 宮崎大学 工学部 応用物理学科 卒業

1996年3月 宮崎大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻 修士課程 修了

1999年3月 宮崎大学大学院 工学研究科 物質エネルギー工学専攻 博士後期課程 修了、博士(工学)

1999年4月 大分工業高等専門学校 機械工学科 助手

2001年4月 同 電気電子工学科 講師

2002年10月 同 機械工学科 助教授

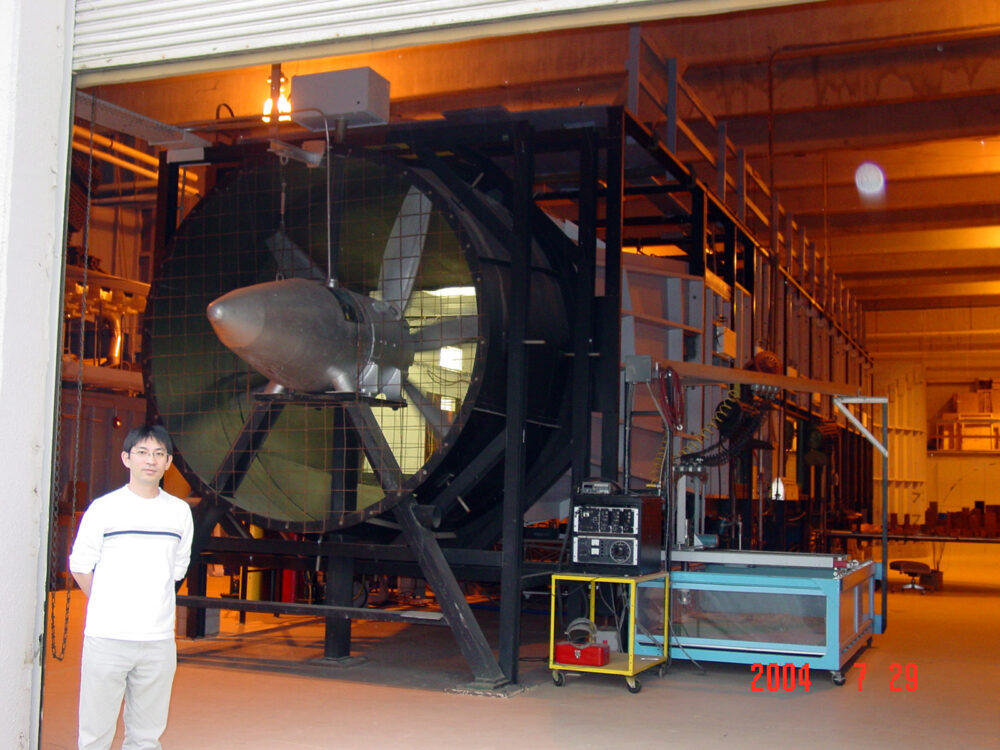

2003年10月~2004年9月 アメリカ合衆国・コロラド州立大学 在外研究員(12カ月)

2007年4月 大分工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2017年10月 同 教授

2021年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局 教授(国際参事)

2021年10月~2023年9月 タイ高専(KOSEN-KMITL) 客員教授(高専機構本部国際参事 併任)

2024年4月より現職

大分工業高等専門学校の記事

-300x246.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏