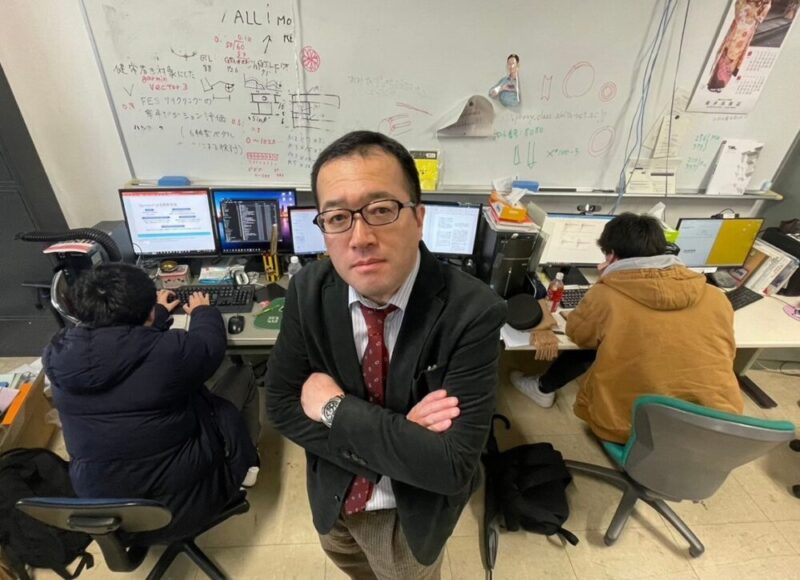

秋田高専の教員になって24年目を迎える小林義和先生。現在の研究に至った経緯や秋田高専に務めるきっかけを伺うと、驚くことに大体が「なんとなく」とのこと。しかし、その裏には「何にでも挑戦する」という小林先生のチャレンジ精神が潜んでいました。

「まさか!」の理数科への進学

―幼少期から理系科目が得意だったのでしょうか。

実は、英語や国語など文系の科目が好きでした。中学卒業後は英語科がある高校に行こうと思っていたくらいです。ただ、ある日突然「受験勉強を頑張りたい」という気持ちがなくなってしまい、そこから無気力になり、まったく勉強に力が入りませんでした。当然、志望校には落ちてしまい、1年間予備校に通いました。

「今度こそちゃんとしないと」という焦りから一気に勉強スイッチが入った私は、みるみる成績が良くなりました。すると、先生から「もうひとつレベルが上の秋田高校を受けたほうがいい」と声をかけられたのです。そこに英語科はなかったのですが「先生がそう言うなら、受けてみるか」という気持ちで「なんとなく」挑戦しました。

そうしたら、「入試で理科の点数が良かったから」という理由で、なんと理数科に進学することに。正直「微妙だな……」と初めは思いましたが、理系の勉強をするうちに次第に「おもしろい」と感じるようになりました。なんとなく進んだ理系の道でしたが、それが今に繋がっているのは不思議なものです。

―大学に進学した理由を教えてください。

大学に行くなら推薦がいいと思っていたので、高校2年生頃から勉強に力を入れるようになりました。手前味噌で恐縮ですが、やればそれなりにできるタイプだったので(笑)、いくつか大学を紹介していただきました。その中で惹かれたのが、明治大学の理工学部 精密工学科(現:機械情報工学科)です。

正直に言うと、もともと精密工学に興味があったわけではなく、明確に何を学ぶところなのかもよく知らないままに選びました。「なんとなく」おもしろそうだと直感したのです。

―どんな大学時代を過ごしましたか。

地元を離れ、東京での一人暮らし。体同連(※)剣道部に入部し、その繋がりで様々な友だちと交流が生まれ、楽しいことだらけでした。大学院に行くと決めた際には「東京で紹介できるよ」と声をかけていただいたのですが、親の希望もあり、再び地元に戻って秋田大学の大学院に進学しました。

※体育同好会連合会の略。体育会とサークルの間のような存在で、准体育会的な位置づけにある。

明治大学時代は振動工学の研究をしていたので、秋田大学では深海底鉱物資源開発のための振動低減の研究をしている麻生和夫先生のもとで学ぶことにしました。ですから、当時は海洋関係の研究者を目指していたのです。研究者は国内外の様々な場所に行けますし、発表の場も用意されていて魅力的に映りました。

頑なにならなかったからこそ、今がある

―高専の教員になったきっかけを教えてください。

博士2年目でお世話になった麻生先生が退職され、今度は自動制御の研究をしている大日方五郎先生のもとで学ぶことになりました。自動制御は振動とは隣り合わせの分野ですし、その頃も変わらず海洋研究者を目指していたのですが、なかなか就職先が見つかりませんでした。そんなときに大日方先生が秋田高専を紹介してくださり、教員の道に進むことに。当時はまさか自分が教員になるとは思ってもいませんでした。

思い返すと、「絶対にこれを学びたい」「将来は絶対にこれになりたい」という確固たる意志はなかったように思います。ただ、だからこそ、その時々の自分がいる場所に柔軟に溶け込めたと言えるかもしれません。もし頑なに「自分はこんなことやりたくないんだ」と拒んでいたら、今の人生は送れていないでしょう。様々な先生のもとを渡り歩き、複数の研究分野に触れられたのは、結果的に良い経験になったのだと思っています。

―現在の研究について教えてください。

機械力学とリハビリテーション工学が専門です。「筋骨格モデル解析」というソフトを用いて、自転車運動をはじめとする様々な歩行をしたときの姿勢や運動の仕方が、筋肉のリハビリ、トレーニングのしやすさへどのように影響するかを調べています。

筋力が弱った「フレイル(筋力低下高齢者)」と呼ばれる人や、秋田県に多い高齢者の運動をサポートすることに繋がると信じ、日々解析を進めています。

―なぜ現在の研究に至ったのか、きっかけを教えてください。

これまでにまったくリハビリテーション工学の話が出ていないので、不思議に思いますよね。実は、院生時代、社会人入学として大学院で一緒に勉強していた巖見武裕先生(当時:鶴岡高専 制御情報工学科 助手、現:秋田大学大学院 理工学研究科 教授)と宮脇和人先生(当時:秋田県工業技術センター 研究者、現:秋田高専 創造システム工学科 機械系 教授)に「共同研究をしませんか」と声をかけられたことがありました。

その頃はそこで話が止まっていたのですが、高専の教員として企業と共同研究を経験してみると「仲間がいたほうが長く続けられそうだ」と確信したのです。当時は自分の研究に行き詰まっている部分もあったと思います。そこで、巖見先生と宮脇先生に声をかけ、今の研究に携わらせていただくことになりました。

自分の研究がご高齢者や困っている方の助けになることが、研究の大きなモチベーションです。また、2019年からは最低でも毎年1本は論文を出すと決め、今も続けています。これもまた楽しみのひとつです。

とにかく「やってみよう」の精神で

―秋田高専の教員になられて、いかがですか。

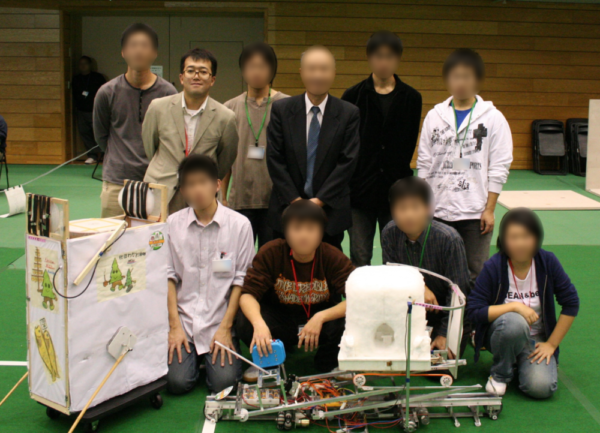

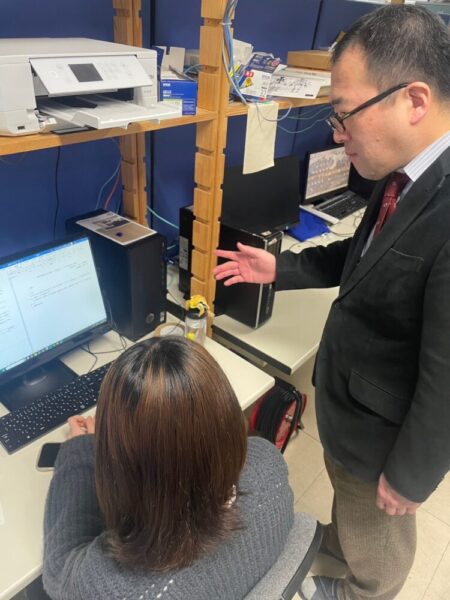

高専生はよく手が動くし、頭の回転も早いし、大変優秀だと感じます。また、研究以外の知識にも長けていて、時折「自分よりもずっと賢いのではないか」と思う学生すらいます。教員と学生の距離が近いのも、高専の特徴ではないかと思います。

研究、教育、部活の顧問、寮の宿直など、様々なことが経験できるのも私の性に合っているようです。移動中でも論文は読み書きできますし、泊まりがけで部活の遠征があっても、研究は宿泊先でできる。今はたくさんの便利なツールがありますから、大抵のことはどこにいても叶えられます。

-600x450.png)

また、自分と同分野の道に進んだ教え子の活躍を見るのも、教員としてのやりがいを感じます。

―学生を指導する上で心がけていることを教えてください。

今は5年の担任を受け持っているのですが、彼らはコロナ禍で本来楽しめるはずだった様々なイベントを経験していません。工場見学や高専祭などの魅力に触れないまま、勉強の大変さしか知らない学生がたくさんいます。中には「厳しすぎて入らなきゃ良かった」と思っている人もいるかもしれません。

だからこそ、限りある時間の中で少しでも学生生活を楽しんでもらいたいと願っています。卒業した後も「高専に行って良かった」と思ってほしい。高専が彼らにとって“帰ってくる場所”であってほしいと思うのです。

そのためにも、できるだけユーモラスに話をするなど、おもしろさや楽しさを心がけています。

―高専を目指す学生にメッセージをお願いします。

私がそうであったように、中学生の時点では明確にやりたいことが決まっていないという人もいると思います。でも、それでいいんです。大切なのは何にでも挑戦してみる心です。私は高校も大学も、院も、研究も、ほとんどを「なんとなく」で決めています。自分に向いているかどうか、やりたいかどうかはさておき、とにかく「まずはやってみよう」と思ってきたからです。

すると、自分が向いていないと思っていたことが、実は得意だったことに気づくかもしれません。今まで興味がなかった分野でも、おもしろさを見いだせるようになるかもしれません。もしやってみて「違うな」と思っても、またやり直せばいいだけです。自分の可能性を信じて、ぜひチャレンジ精神を大切にしてください。

小林 義和氏

Yoshikazu Kobayashi

- 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 教授

1991年 秋田県立秋田高等学校 理数科 卒業

1995年 明治大学 理工学部 精密工学科 卒業

1997年 秋田大学大学院 鉱山学研究科 博士前期課程 機械工学専攻 修了

2000年 秋田大学大学院 鉱山学研究科 博士後期課程 システム工学専攻 修了

2000年 秋田工業高等専門学校 機械工学科 助手

2002年 同 講師

2005年 同 助教授

2007年 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 准教授

2024年4月より現職

秋田工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏