神戸高専のOGである城鮎美(しろ あゆみ)さんは、現在、量子科学技術研究開発機構で「放射光のサイエンティスト」として、がん治療技術の開発に携わっています。理数系が大の苦手で、一時は高専をやめることも考えたという城さん。現在の道に進んだのは、高専の先生との出会いがきっかけでした。

人生を変えた恩師との出会い

―進学先に高専を選んだ理由を教えてください。

中学3年生の頃にたまたまテレビで「高専ロボコン」を観たことがきっかけです。当時、神戸高専のチームには女性が1人だけいて「女の人もこんなことができるんだ」と刺激を受けました。

もともと、普通科に行くよりは専門的な知識が身につく学校のほうがいいのではないかとも考えていたので、「ロボコンにチャレンジするために、高専に行きたい」と強く思いましたね。技術をもっている職人さんに漠然とした憧れを抱いていたこともあり、モノづくりに興味を持っていたのも理由のひとつです。

―「高専に行きたい」と言ったときの、周囲の反応はいかがでしたか。

地元は姫路だったのですが、当時はまだそこまで高専の存在が浸透していなくて、担任からは「モノづくりの学科がある附属高校に行ってはどうか」と言われたんです。でも、両親は「行きたいところがあるなら頑張ってみなさい」と応援してくれたので、迷うことなく高専だけを志願しました。

特別に成績が良いわけではなかったのですが、「何がなんでも行きたい!」という一心で勉強を頑張り、神戸高専に推薦で入学。ところが、そもそも理数系が得意ではなかったので、いざ入学してみると授業についていくのがやっとで……。特に数学は「わからないから勉強しない」「勉強しないからわからない」の負のループでした。

正直に言うと、3年生のときに1度だけ「向いていないからやめようかな」と考えたこともあります。でも座学以外に実習で手を動かす時間が多く、それが楽しかったのでなんとか続けられました。もちろん、憧れだったロボコンにも参加しましたね。

―その後、専攻科に進学していますが、どのような心境の変化があったのでしょうか。

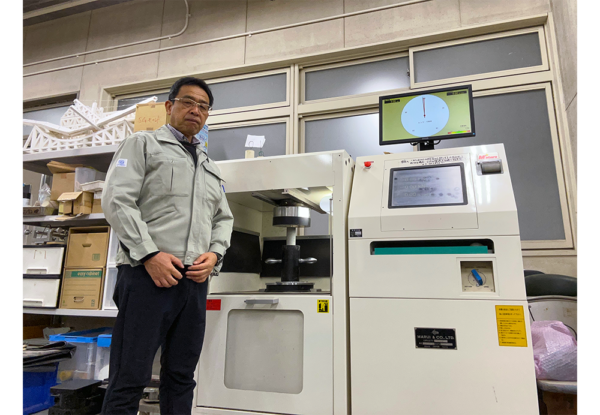

3年時の工場見学で製鉄所を訪れた際、鉄の溶解を見て「材料って面白いな」と思ったことがきっかけで、卒研では材料力学を研究されている西田真之先生の研究室を選択しました。この出会いが、まさにターニングポイントだったと思います。

研究を進めていくうちに「知識がないと駄目だ」と感じ、本格的に勉強を始めると、それまでは「テストのための勉強」だったのが「研究を深めるための勉強」に変わったのです。すると、次第に「もっと学びたい!」と思うようになりました。

西田先生からは「材料に語りかけること」「研究は耳を澄ませること」など、多くのことを教えていただきましたね。そして、「先生のもとで研究を続けたい」という思いが強くなり、専攻科への進学を決めました。

あるとき、先生から「君は材料をつくるよりも、解析するほうが向いているのではないか」と声をかけられたことがあります。X線の研究を始めるようになったのは、先生のこの一言があったから。先生の研究室に行っていなかったら、きっとこの道を歩んでいなかったと思います。

憧れの背中を追い続ける日々

―西田先生は、どのような先生だったのでしょうか。

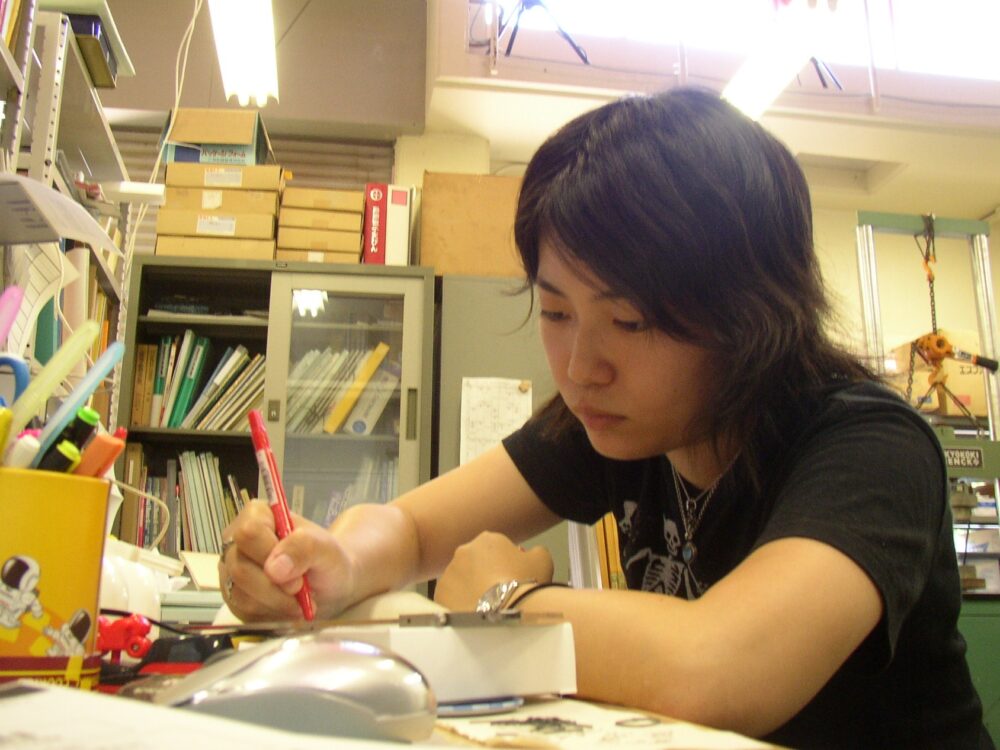

.jpg)

いつも実験室にいるような先生という印象です。教員としての仕事で忙しいはずなのに、研究を続けてコンスタントに学会にも行っていらして、先生の背中が研究の楽しさを物語っているようでした。「自分もこんな研究者になりたい」と思えたのは、まさに西田先生のそんな背中をずっと見ていたからです。

―専攻科修了後、徳島大学の大学院に進学を決めた理由を教えてください。

X線の研究が楽しくて、さらに追求したいと思ったからです。進学先を選ぶにあたっては徳島大学のほかに候補がもう1校あったのですが、そこの先生から「自分が将来なりたいと思う人がいる分野が学べる大学に行ったほうがいい」とご助言をいただきました。

そのとき、真っ先に浮かんだのが西田先生でした。自分の目標であり、いつか追い越したい相手。そんな西田先生の恩師である英崇夫(はなぶさ たかお)先生がいらっしゃったのが、徳島大学だったんです。

―日本原子力研究開発機構の職員になったきっかけは何だったのでしょうか。

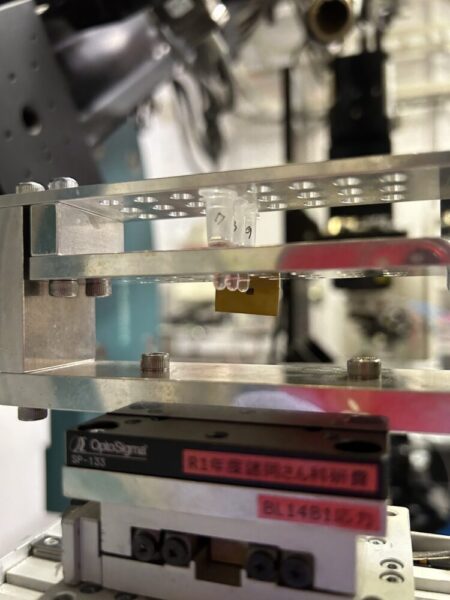

博士前期課程のときに参加したアメリカの国際学会で、同じ学会に所属していた原子力機構の菖蒲敬久(しょうぶ たかひさ)さんに声をかけていただいたことがきっかけです。博士後期課程に在籍していた2011年から原子力機構の特別研究生として大型放射光施設「SPring-8」に常駐し、放射光を利用した材料評価の研究に取り組み始めました。

菖蒲さんにアドバイスをいただきながら研究を進める日々は、忙しくもあり毎日が刺激的だったのを覚えています。そして、博士号を取得したのち、そのまま原子力機構の博士研究員として採用していただき、2015年から職員になりました。

これまでを振り返ると、私は運が良いですよね。高専時代には西田先生、大学院時代には英先生、そして菖蒲さん……と、出会う方々に導かれるようにして自分がやりたい道を歩めているのですから。

学生時代の研究が新しい分野で花開く

―研究内容について教えてください。

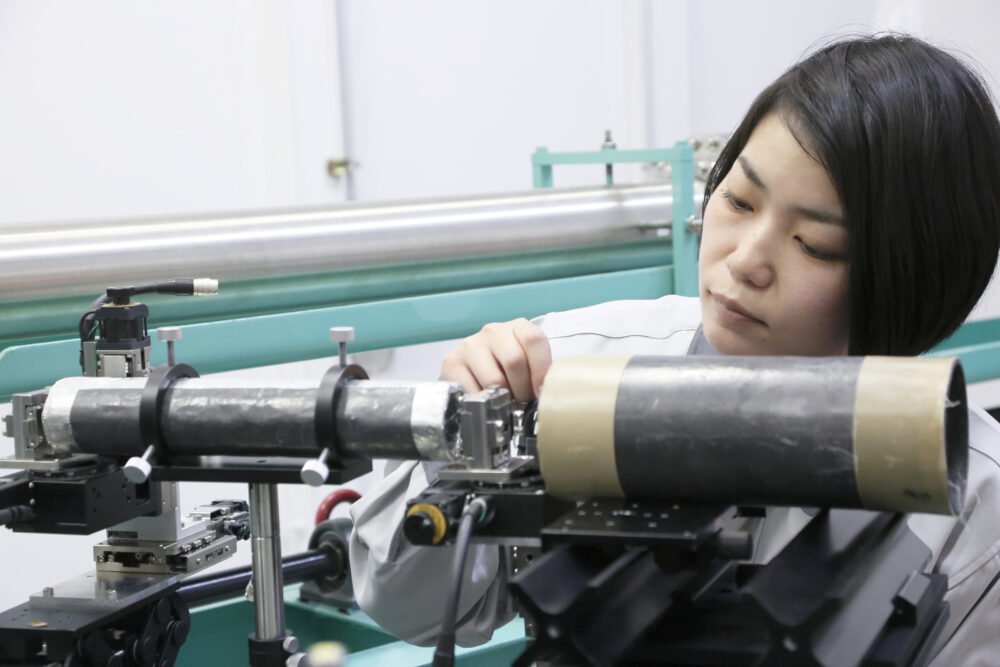

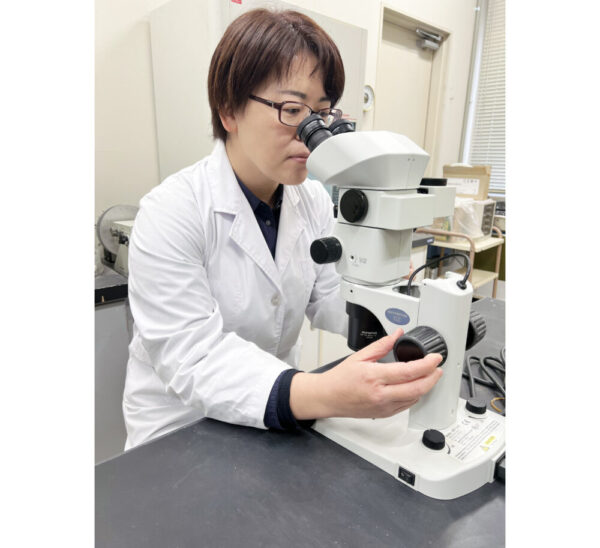

もともとは放射光を利用した材料強度評価について、現在は、新たな放射光を利用したがん治療技術の開発が専門です。

例えば、電車の車体の溶接部は1カ所に応力が集中すると、そこからき裂が発生し、やがて大きな事故につながります。そこで放射光を利用し、非破壊・非接触で強度評価を行うことで、どの部分に応力が集中しているのか、どうすればそれを防げるかといった検討を行ってきました。

がん研究にシフトしたのは、上長から「これらの測定技術を応用してがんの研究に役立ててみてはどうか」と打診があったからです。がん治療の1つとして使われるX線は、体の深い部分に当てると正常な細胞にまでダメージを与えてしまい、副作用の一例として皮膚の表面が火傷のようになることがあります。すると、時間をおかないと治療が継続できません。こういった副作用を低減するための治療技術を開発しています。

これまでは共同研究先でがん細胞を培養していただき、私自身は放射光の照射をメインで研究を進めてきましたが、2週間の実地訓練を受け、2023年3月からは自分でも細胞培養をするようになりました。生物を主体とした研究は未知の分野なので、日々勉強です。

―今後の目標を教えてください。

必要な放射線量をさらに低減させ、治療を受ける患者さんの負担が減らせる照射方法を開発していくことです。私の所属するQSTは「がん死ゼロ健康長寿社会」を目指していますから、研究によって助かる人が1人でも増えたら、これほどうれしいことはありません。

もうひとつは、研究者として一人前になること。ずっと憧れの背中を追い続けてきましたが、最近は「先生が40歳だったときにできていたことを、自分はできているのだろうか」と考えるようになりました。追うばかりではなく、追い越すために自分を成長させていきたいと思っています。

―最後に、高専生へメッセージをお願いします。

私が変わるきっかけになったのは、高専での卒業研究が始まってからです。西田先生を始め、たくさんの先生や諸先輩方の教えを受けながら、どんどん世界が広がっていきました。自分がやりたい研究を今も継続して続けられていることを、本当に幸せに思います。

また、多感な時期に5年間クラス替えなしで過ごすのも高専ならでは。卒業して20年近く経ちますが、今でもクラスメイトに会うと時間があっという間にあの頃に戻るような感覚があります。立場や環境が変わっても、学生時代に共に過ごした絆は消えません。ぜひ、高専という環境を目いっぱい楽しんでください。

城 鮎美氏

Ayumi Shiro

- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子技術基盤研究部門 関西光量子科学研究所 放射光科学研究センター 水素材料科学研究グループ 主任研究員

2005年3月 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2008年3月 神戸市立工業高等専門学校 専攻科 機械システム工学専攻 修了

2010年3月 徳島大学大学院 先端技術科学教育部 知的力学システム工学専攻 博士前期課程 修了

2013年3月 徳島大学大学院 先端技術科学教育部 知的力学システム工学専攻 博士後期課程 修了

2013年4月 独立行政法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 量子ビーム応用研究センター 量子ビーム材料評価・構造制御技術研究ユニット 弾塑性材料評価研究グループ 博士研究員

2015年4月 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力科学研究部門 量子ビーム応用研究センター 放射光量子物性研究ディビジョン 高圧・応力科学研究グループ 研究員

2016年4月より現職

神戸市立工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- スイッチひとつでジャンボタニシ撃退⁉ 農家を救う高専のものづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

柳生 義人 氏

- 源流は高専時代!? 多様化するキャリア形成のあり方を、3者3様のスタイルから感じる

- DoubleVerify Japan セールスディレクター

小松 昇平 氏

キリンビール株式会社 流通営業本部 広域流通二支社 EC部

棚田 祥太 氏

総合コンサルティング企業 テクノロジー所属

中谷 美咲 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 「チャレンジから始まる道」──韓国から日本へ、そして教育者としての歩み

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 教授

鄭 萬溶 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)