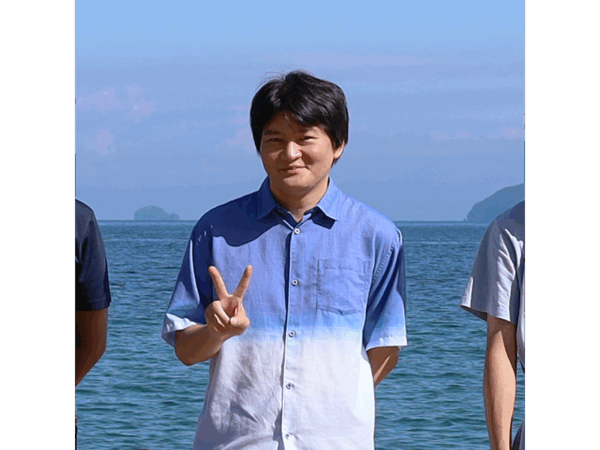

ロボコンに憧れて小山高専に進学された、日立Astemo株式会社の小森拓弥さん。大学時代のインターンシップがきっかけで自動車関係の仕事に興味を持ち、現在はバイクのエンジンを制御する製品の開発に携わっています。そんな小森さんに、学生時代の思い出を伺いました。

ロボコン大賞を受賞したイルカ型ロボット

―小山高専に進まれたきっかけを教えてください。

ロボコンです。私が中学生の頃に見ていたロボコンは攻防戦が多くて、物の投球や領域を占領するロボットを見て、「かっこいい」と憧れを抱いていました(笑) それから「ロボットをつくりたい」という思いが芽生え、高専に入学したいと考えるようになりましたね。

学科選択では電気科を選びました。電気や回路の知識があった方がロボットづくりに役立つと感じたからです。

―そして、ロボコン部に所属されました。

高専に入学してから卒業するまで5年間所属していたので、ロボコン部で有意義な時間を過ごすことができました。先輩や後輩もいたので、人間関係についても学べたと思います。

私は設計よりも手を動かしてつくる方が得意だったので、部品の製作やロボットの組み立てを担当していました。精度が良い部品がつくれたときは、周りにも感謝してもらえて、すごく嬉しかったです。

4年生のときにつくったロボットでは、ロボコン大賞も取ったんですよ! 「ベスト・ペット」というテーマで、穴が空いた壁にボールを入れさせるという競技でした。ロボット操作では、コントローラーを使わず非接触で行います。

僕たちは「ペット」というテーマを聞いたときに、「人とコミュニケーションを取る動物」として、「水族館のイルカショー」が思い浮かんだんです。だからイルカをモチーフにしたロボットを制作しました。

大賞を取れた理由は、「ジェスチャーを使ってロボットを操作する」という仕組みが成功したからだと思います。ロボットにカメラを取り付けて、手を上げたらロボットが歩いたり、足をかざしたらボールを投げたりといった操作方法にしたんです。また、見た目にもとことんこだわって、イルカがまばたきもするようにしていたんですよ(笑)

小山高専のロボコンでは勝つことよりも、お客様を喜ばせることを大切にしていました。歴代のロボットも親しみやすいロボットが多かったので、大賞を取った「ベスト・ペット」のテーマが、私たちのコンセプトに合致していたんだと思います。

イメージができず、卒研には難しさを感じていた

―小森さんは、剣道部も兼部されていたそうですね。

小学生の頃から剣道をしていたので、高専でも5年間、剣道部に所属していました。高専だけの大会があるのですが、4年生の頃、決勝戦で負けてしまって全国大会に行けず、悔しい思いをしたことがありましたね。

その悔しさをバネに練習に取り組んでいたのですが、5年生のときの大会で、団体戦で大将を任されることになったんです。そして決勝戦まで進むことができ、大将戦で優勝が決まるという場面に遭遇しました。プレッシャーもありましたが、前年の悔しさを思い出して試合に臨み、無事に勝利することができて、チームの優勝と全国大会出場に貢献することができました。

前年、一緒に戦っていた先輩も応援に来てくれていて、「良かったな」と言ってもらえたときは本当に嬉しかったですね。これも顧問の西井圭先生(月刊高専No. 006)が仕事の合間をぬって、稽古の相手やアドバイスをしていただいたおかげだと思います。剣道部では、研究や勉強に支障が出ないように短時間で集中して練習する方針だったので、メリハリの付け方を学べました。

-卒業研究について教えてください。

鈴木真ノ介先生(月刊高専No. 172)の研究室で、「ワイヤレス給電」の研究を行いました。ワイヤレス給電方式には、「電磁誘導方式」と「磁界共鳴方式」があります。「電磁誘導方式」は電動歯ブラシやスマートフォンなどですでに実用化されている方式です。

一方で「磁界共鳴方式」は従来方式よりも伝送距離が長く、コイル位置の自由度があるのが特徴です。私はこの方式によるスマートフォンやタブレット端末に搭載可能なコイルの設計に携わりました。最も効率よく充電ができるコイルの形状や大きさを研究しましたね。

学生の頃は、「どの要素を変えたら何が変わる」ということがイメージできませんでした。探り探りやっていくのが大変で、行き当たりばったりで研究していた記憶があります。鈴木先生に「仮説を立ててやりなさい」とアドバイスいただき、ロジックを組むことの大切さを知りました。

それからは研究の結果も出るようになったんです。自分でつくったアンテナが、今までの結果よりも良くなっているのを見ると嬉しかったですね。

長期インターンシップが、長岡技科大の決め手

―その後、長岡技科大に進学されたのはなぜですか。

「もっと学びたい」という気持ちが強かったので、進学することに決めました。長岡技科大への決め手は、長期のインターンシップです。

通常は数週間程度だと思うのですが、長岡技科大なら4カ月から5カ月もインターンシップを経験できるんですよ。長期インターンシップに行くためには修士課程まで進む必要があったので、そこまでは進もうと決めましたね。

―インターンシップを経験してみてどうでしたか。

自動車系の会社にインターンシップに行き、プラグインハイブリット車や電気自動車の車載充電器の開発に携わっていました。私が担当したのは、その車載充電器の回路設計です。大学の研究とは違って、時間やお金のことも考えて成果を出さなければならないという責任感が芽生えました。

電気回路については授業でも行っていたので、何も知識がない状態で行うよりもスムーズに進めることができたと思います。ただ、わからないことも多かったので、教科書を読み返したりインターネットで調べたりしながら、開発に取り組んでいました。

少しでも知識があれば、理解を深めるのが早くなる

―日立Astemo株式会社に就職された理由は何ですか。

インターンシップを通じて、自動車関係に就職したいと思ったんです。大学生の頃もドライブが好きだったんですよ。そして、自分がつくったものが世の中で使われていると思うと、仕事をする上でやりがいにつながると思いました。そこで、自動車なら、道路で走っているのが見られるし、世の中に貢献できると感じましたね。

また、自動車関係の会社の中でも、コアな技術開発を行っているサプライヤーに魅力を感じたんです。特に日立Astemoはガソリン車や電動車向けのパワートレインシステム、自動運転・先進運転支援システムなど、車両の中で基幹部分に携わっている会社です。そんな重要な部分の開発に携わりたいと思ったのが、入社の決め手でした。

―今はどのような仕事をされているんですか。

二輪車向けエンジンを制御する電子制御ユニットの制御を設計しています。各国の排出ガス規制等を満たすことやドライバビリティ(乗り心地)・安全機能の向上に向けて、 設計しています。センサーの特性や電子制御ユニットの回路、プログラムを確認することがあり、高専時代に学んだことが役に立っています。

自分が設計した制御が車両の振る舞い(ドライバビリティや環境規制)に表れて、 エンドユーザーや社会に貢献できることがやりがいに感じます。

今後はエンジン制御だけではなく、ブレーキ、サスペンションを連携した統合制御の開発にも携われるようになりたいと考えています。今は一部しか見えていなくて視野が狭くなりがちなので、全体を俯瞰して新しい価値を創造していきたいですね。

―小中学生や現役の高専生にメッセージをお願いします。

いろいろなことを経験できるのが、高専の良いところです。勉強はもちろん、人間性も養われると思います。高専は個性豊かな人が多く、いろいろな人の価値観に触れることで、自分自身の学びにもつながると思いますね。

また、高専ではさまざまなことが学べるので、社会人になってからも「これやった気がする」からスタートできることが多いんですよ。少しでも知識がある状態だと、その後の理解も早いので、高専に進んで良かったと心から思っていますね。同じような経験をしたい方は、ぜひ高専への進学を考えてみてください!

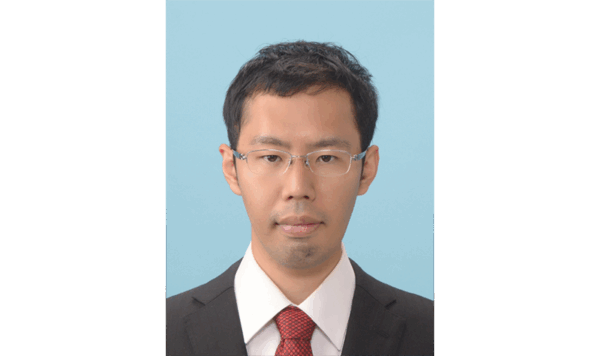

小森 拓弥氏

Takuya Komori

- 日立Astemo株式会社 モーターサイクル事業部

2014年3月 小山工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業

2016年3月 長岡技術科学大学 電気電子情報工学課程 卒業

2018年3月 長岡技術科学大学 電気電子情報工学専攻 修了

2018年4月より現職

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- まちも学校も「良いとこ探し」から。炭鉱と石炭化学コンビナートで繁栄した歴史を有する地域と共に歩む、有明高専の取り組み

- 有明工業高等専門学校 校長

八木 雅夫 氏

- 苦手分野を研究に!?“昆虫好き少年“がたどり着いた「工学×生物」という新たな道

- 佐世保工業高等専門学校 電子制御工学科 助教

松田 朝陽 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 高専からJAXAへ。追い続けた宇宙の夢を、次世代の子どもたちへつないでいく

- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙輸送技術部門 宇宙輸送安全計画ユニット

研究開発員

浅村 岳 氏

- 高専への進学が最短ルートだった!バンダイ/BANDAI SPIRITSで かなえたい、幼い頃からの夢とは?

- 株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン クリエイション部 設計・金型チーム

髙橋 空大 氏

- 好きなことがあることで、人生が豊かになる。気になることを突き詰めていった、化学との40年間

- 沼津工業高等専門学校 物質工学科 教授

大川 政志 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏