国立高専の令和5年度入学者選抜学力検査の本試験まで残り1カ月を切りました。高専を目指すみなさんは、入試勉強のラストスパートに突入していることと思います。

入試対策において「過去問」を解くことは必須です。そこで今回、月刊高専スタッフ2人が実際に過去問を解いてみました。本記事は実際に問題を解いてみた感想、対策方法などを月刊高専スタッフ独自の目線で、入試対策には少し遅いタイミングかもしれませんが、お送りするコラムとなります。

今回取り組んだ過去問は、直近にあたる令和4年度の学力検査の本試験。実は、この試験から「思考力・判断力・表現力」をより重視したものになっており、それらをより測れるよう工夫した問題が出るようになっています。

過去問を解いた月刊高専スタッフは、高専の文系学科を卒業して1年も経っていないライターK(国立大学文系3年生/女性)と、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業した大卒8年目のライター兼編集担当O(メディア総研㈱勤務/男性)です。それでは、社会の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

地図帳を眺めるのが好きだった2人

O:自分は社会が1番ひどい結果になりました……。歴史を全然覚えていなくて……。でも、時事問題が出ていたのには驚きました。

O:入試問題で時事問題が出題されるイメージが全然なかったので、結構序盤でびっくりしましたね(笑)

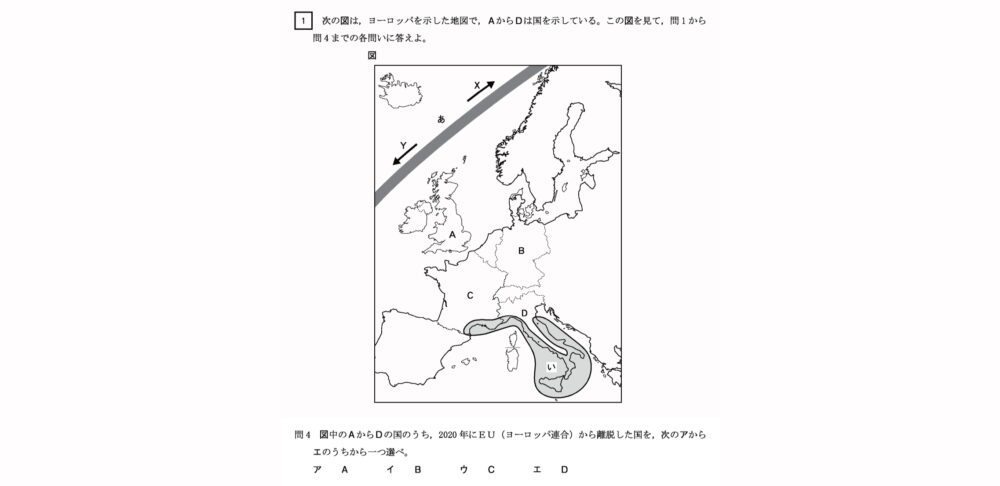

K:これはニュースでも大きく取り上げられていたトピックだったと思います。正解はイギリスなので「ア:A」で、普段からニュースなどを見ている人でしたら分かったのではないでしょうか。図書室には新聞もあると思うので、すべてのページを読むのは大変ですが、1面を日々チェックするだけでも、直近の出来事には相当強くなると思います。

O:Kさんは、そもそも社会が得意なんですか?

K:得意だったというか好きだったので、どうしても忘れてしまっているところもありましたが、解いてみて手ごたえはありました。

O:社会には地歴公民がありますが、どれが好きでした?

K:特に歴史が好きでした。小さいころから歴史に関する本や漫画を読んで育ちましたし、教科書を読むのも好きでしたね。ですので、自然と覚えた感じです。あと、地理だと、世界地図を見るのが好きで、「この国にはこういう特徴があるんだ」とか「ここに旅行に行きたいな」とか思いながら、趣味の延長で眺めていました。あまり勉強という感じではありませんね(笑)

O:でも、その気持ちはすごくわかります。自分は歴史が苦手でしたが、地理は大好きでした。褒められたことではないですが、授業中も地図帳ばっかり見ていたので(笑)

K:私と一緒じゃないですか!

O:あまりにも地図帳を眺めすぎて、しまいには「自分がもし鉄道会社をつくるなら?」と想定して、架空の線路を書き込んでいました。

K:そこまではしていませんね……

O:でも、いざ本気で鉄道を引こうと思ったら、いろいろなことを考えないといけないんです。「ここは石炭が取れる地域だから、輸送用の鉄道があれば儲かるな」とかですね。すると、どこの地域ではどんな資源が取れるのか、自然と覚えてしまうんです。

K:地理って本当に面白いですよね。YouTubeにも地理の解説チャンネルがいくつもありますが、丁寧に解説されていますし、興味深いものも多いので、そこを入口として好きになるのは1つの方法かもしれません。

O:今の中学1年生や2年生には、特におススメしたいです。では、もう少し入試問題そのものの方に話題を移しましょうか。

地理の基本は地図!? どこに何があるかを覚えておく

K:最初の方は、それこそ地理の問題でしたね。

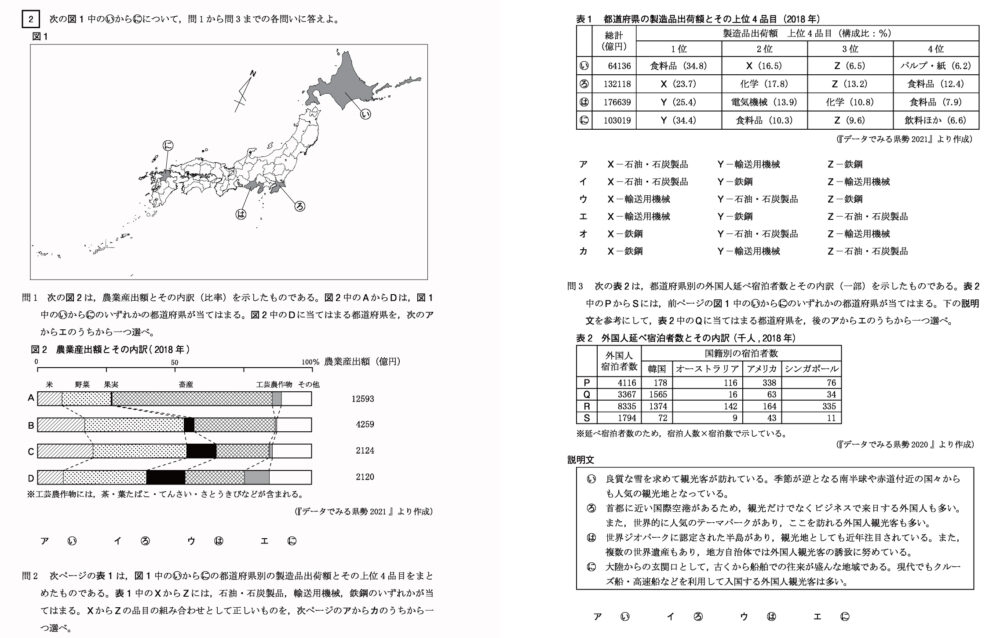

O:大問1は世界の地理(今回はヨーロッパ)、大問2は日本の地理、大問3は地形図についてでした。自分が特に印象的だったのは、大問2です。

K:どういうところが印象的だったんですか?

O:冒頭で描かれている地図が“ウソ”なところですね。

K:ウソ……? あ、たしかに“ウソ”ですね。本当は左上に中国や朝鮮半島があるはずなのに、描かれていないです。

O:日本に関する問題なので、描かれていなくても不思議ではないのですが、「中国や朝鮮半島が本当は左上にあるんだ」と分かっていれば、その後の問題が解きやすくなると思うんです。例えば、問3がそうではないでしょうか。

K:「に(=福岡県)」の説明がそうですね。「大陸」や「現代でもクルーズ船・高速船などを利用して入国する外国人観光客」は、福岡県に近い中国や(朝鮮半島にある)韓国のことだとイメージできますから、表2で韓国からの宿泊者が多いQやRが「に」の候補になるという。

O:そして、「南半球にあるオーストラリア」や「赤道付近にあるシンガポール」からの宿泊者数が多く、全体で見ても圧倒的に外国人宿泊者数が多いRは「い(=北海道)」であることを考えると、Qが「エ:に」で正解となるんです。

K:もちろん事実として知っているに越したことはないですが、普段から世界地図を見ていたら推測できますね。そもそも「南半球にあるオーストラリア」や「赤道付近にあるシンガポール」も、世界地図から得られる知識ですので。

O:「地理の基本は地図」だと思うので、架空の線路を書くのはやり過ぎかと思いますが(笑)、ぜひ食い入るように見てほしいなと思います。

歴史は「物語」——順序を把握すると覚えやすくなる

O:Kさんが印象に残った問題は何でしたか?

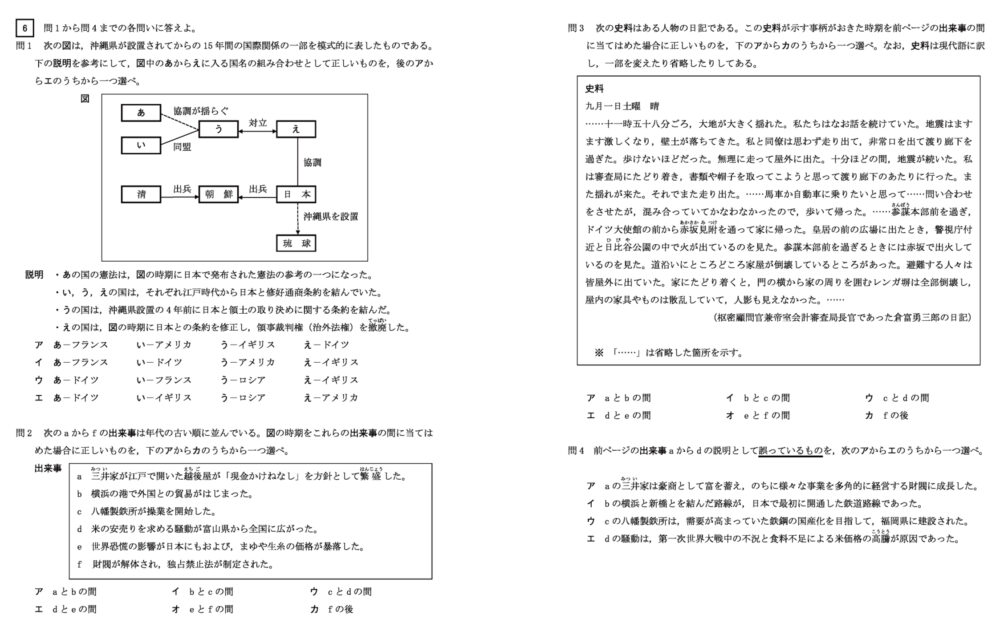

K:「特にこの問題が~」というわけではないのですが、歴史だと「出来事の順番」を問う問題が多かった印象です。

O:確かに多かったですね!

O:「この出来事は、これらの出来事のどれとどれの間に起こったものでしょう?」と問う形式が目立ったと思います。

K:純粋に出来事が起こった西暦を覚えていれば解けるとは思うんです。ただ、「この出来事が起こったから、次にこの出来事が起こった」という順番で覚えていればよりスムーズに解けますし、そもそも出来事が起こった西暦も、そういった順序を理解していれば覚えやすくなります。実体験を踏まえてもそうでした。歴史は「物語」だと思うので。

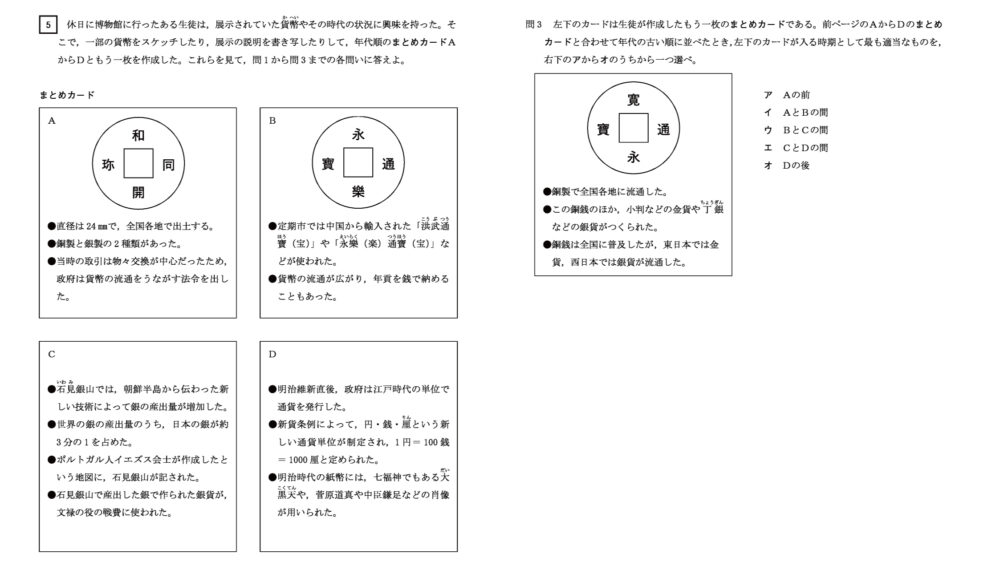

O:貨幣の歴史を通して出題する大問5も、問3では順番について問われていましたね。

O:「貨幣についてしっかり覚えてない……」という人もいたと思いますが、ここでは「その時代ではどのようなことが盛んであったか」だけでなく、「説明を適切に読んで、順番を推察する」のも必要だったのかもしれません。

K:問3にある貨幣の説明で「銅銭は全国に普及したが,東日本では金貨,西日本では銀貨が流通した」とあるので、石見銀山(島根県)で銀の産出量が増加し、文禄の役の戦費として使用された(一般に流通していたわけではない)というCよりは後、Dの明治時代の貨幣デザインから考えると前という判断で「エ:CとDの間」と推察することはできますね。

O:問5に限らず、与えられた問題文や注釈を隅々まで読めば解きやすくなるケースは多いと思います。大問2の問1も注釈がすごく重要でしたので。

K:「※工芸農作物には、茶・葉たばこ・てんさい・さとうきびなどが含まれる。」という注釈ですね。「茶の生産」といえば静岡県(「は」に該当)が有名ですので、そこから推察できると。

O:もちろんそれだけで答えを決めるのは危険ですが、ヒントはいたるところに書かれていると認識して臨んだ方が良いと思います。

K:問題文もそうですけど、こうやって振り返ってみると、生活の中で何気なく見ているものが、社会の問題を解くヒントになっていることがありましたね。

O:入試問題対策として教科書を読んだり、問題集を解いたりするのももちろんしないといけませんが、普段の生活でどれくらいアンテナを張れているかも、重要なのかもしれません。

※この内容は、あくまで月刊高専スタッフ2名独自の感想です。

<社会の得点>

K:78点/100点 O:64点/100点

<国語編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

<お知らせ>

国立高専機構は入試過去問と正解、解答用紙をホームページで公開しています。詳細はコチラをご覧ください。

アクセス数ランキング

- 「ホイヘンスの振り子時計」などの物理教材を学生と製作。日常生活を支える「物理」に触れるきっかけを!

- 弓削商船高等専門学校 総合教育科 准教授

牧山 隆洋 氏

- 自己研鑽した技術力であらゆる研究を支える! 高専に「技術職員」が存在する確かな意義

- 米子工業高等専門学校 技術教育支援センター 技術専門職員

山脇 貴士 氏

と処理後(右)-1-300x300.jpg)

- 研究・教育による世界平和をめざして。同じビジョンをもつ仲間とともに、あらゆる地域の水環境を改善!

- 香川高等専門学校 建設環境工学科 教授

多川 正 氏

-150x150.jpg)

- 「突き詰めたい」という気持ちが原動力。地域の人たちと地理、観光開発の関係性を解き明かす観光地理学

- 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 一般科 助教

朝倉 槙人 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 大切なのは、「やってみよう」と踏み出すこと。高専生の時には苦手だった分析化学の分野で、紙の検査デバイスをつくる!

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

礒山 美華 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

と処理後(右)-1-600x468.jpg)