国立高専の令和5年度入学者選抜学力検査の本試験まで残り1カ月を切りました。高専を目指すみなさんは、入試勉強のラストスパートに突入していることと思います。

入試対策において「過去問」を解くことは必須です。そこで今回、月刊高専スタッフ2人が実際に過去問を解いてみました。本記事は実際に問題を解いてみた感想、対策方法などを月刊高専スタッフ独自の目線で、入試対策には少し遅いタイミングかもしれませんが、お送りするコラムとなります。

今回取り組んだ過去問は、直近にあたる令和4年度の学力検査の本試験。実は、この試験から「思考力・判断力・表現力」をより重視したものになっており、それらをより測れるよう工夫した問題が出るようになっています。

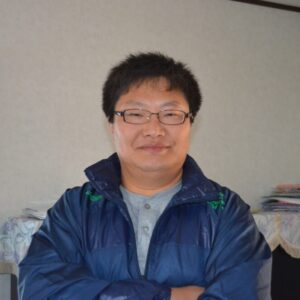

過去問を解いた月刊高専スタッフは、高専の文系学科を卒業して1年も経っていないライターK(国立大学文系3年生/女性)と、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業した大卒8年目のライター兼編集担当O(メディア総研㈱勤務/男性)です。それでは、国語の問題について見ていきましょう。

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

自分の得意な解き方を見つける

O:実際に解いてみて、いかがでしたか?

K:時間がなくて焦ることもそこまでなかったですし、「これは解けない……」っていう問題もなかったと思います。ガッツリとした古文や漢文もなかったので。

O:確かに。現代の文の中に引用として古文や近代の文が入っている問題が大問1でしたね。

K:古文って言葉の意味や活用形など覚えないといけないことが多いですから、そこが1番のネックだと思います。

O:Kさんは「国語の入試対策」をどうしていました? というのも、「国語の入試対策」って1番難しいんじゃないかなと思うんです。特に現代文は、どう対策すればいいのかわからない人も多いのではないかと。

K:読むスピードを上げたり、自分の得意な解き方を見つけたりしていました。国語の解き方には、「いったんすべて読んでから問題を解く」のと「途中まで読んで、そこまでに該当する問題を解く」という2パターンあると思うんです。

O:自分は「いったんすべて読んでから問題を解く」でした。

K:私は「途中まで読んで、そこまでに該当する問題を解く」でしたね(笑) この場合、どれくらい文章を読んだら問題を解けるのかも人によって違うと思います。ですので、自分に合った解き方を早く見つけることが重要ではないでしょうか。

O:読むスピードは、どのようにして上げていましたか?

K:高専の過去問は当然していましたが、私は高校の入試も併願していたので、毎月模試を受けていたんです。そこで鍛えられたと思いますね。

「国語」はすべての分野のベースにある

K:模試はありがたいと思いませんでしたか?

O:いや、模試を受けたことがないんです。そもそも中高一貫校だったので高校入試もしていません(笑)

K:えっ! じゃあ大学入試のときの国語対策はどうしていたんですか?

O:対策らしい対策はしていなかったですが、当時は人より本や文章を読んでいたと思います。

K:国語はこうすれば良いみたいなことを言うのは難しいですよね。

O:ただ、1番良い点数を取りたかったのは国語なんですよ(笑)

K:どういうことですか?

O:そもそも、国立大学の理工系学部で、2次試験に国語を必ず課している大学って、東京大学と京都大学と名古屋大学ぐらいしかないんです。あと、山形大学の医学部もそうですね。

K:共通テストでは課しているところも多いと思いますが、2次試験だとめちゃくちゃ少ないですね。

O:だけど、そこに最難関国立大学と言われている大学たちの矜持を感じたりもするんです。実際、知り合いの理工系学部の教授は「2次試験で国語を課さなくなることは、今後もないと思う」と言っていました。それだけ「勉強や研究をしていくにあたって、国語の能力は最も重要」だと考えている証拠だと思います。

K:「文章を正しく読む」ということは、すべての分野で必要となる能力ですもんね。

O:だからこそ、「高専で理系の勉強をするから、国語はそんなに頑張らなくていいや」とは、決して思ってほしくないなと思います。数学や理科の入試問題も、国語ができないと、時間内に解くのは難しいと思いますよ。

K:Oさんの目線で、印象的だった問題はありましたか?

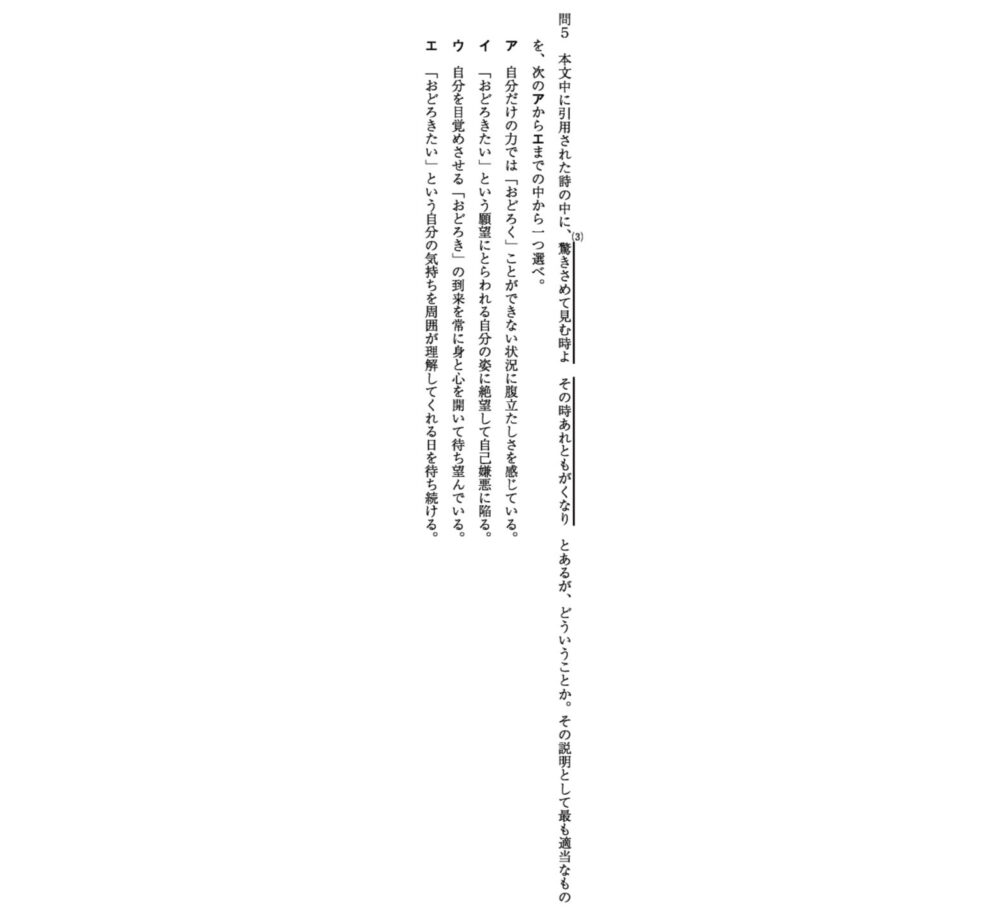

O:大問2の問6は印象的でした。文章内で説明されている実験結果に対応する図を選ぶ問題です。

※著作権の関係上、原文部分は非公開にしています。原文部分は国立高専機構が公開している過去問からご覧いただけますので、コチラをご確認ください。

O:この問題、文章と図という「異なる2つの表現方法」で、同じことを示しているのはどれかを選ぶという、かなり「読解能力」を必要とする問題だと思いました。実際、自分も少し時間がかかりましたし。

K:私も手こずりました。図だけでも、どの模様がどのカテゴリーを指しているのか理解するのに時間がかかる人は絶対いるんじゃないでしょうか。

O:でも、実験・実習の内容をまとめたり、いろいろな論文などを読んだりする機会が多い高専では、絶対に必要な能力ではないかとも思います。

自分の「想像力」に頼りすぎない

O:Kさんの印象的な問題は何でしたか?

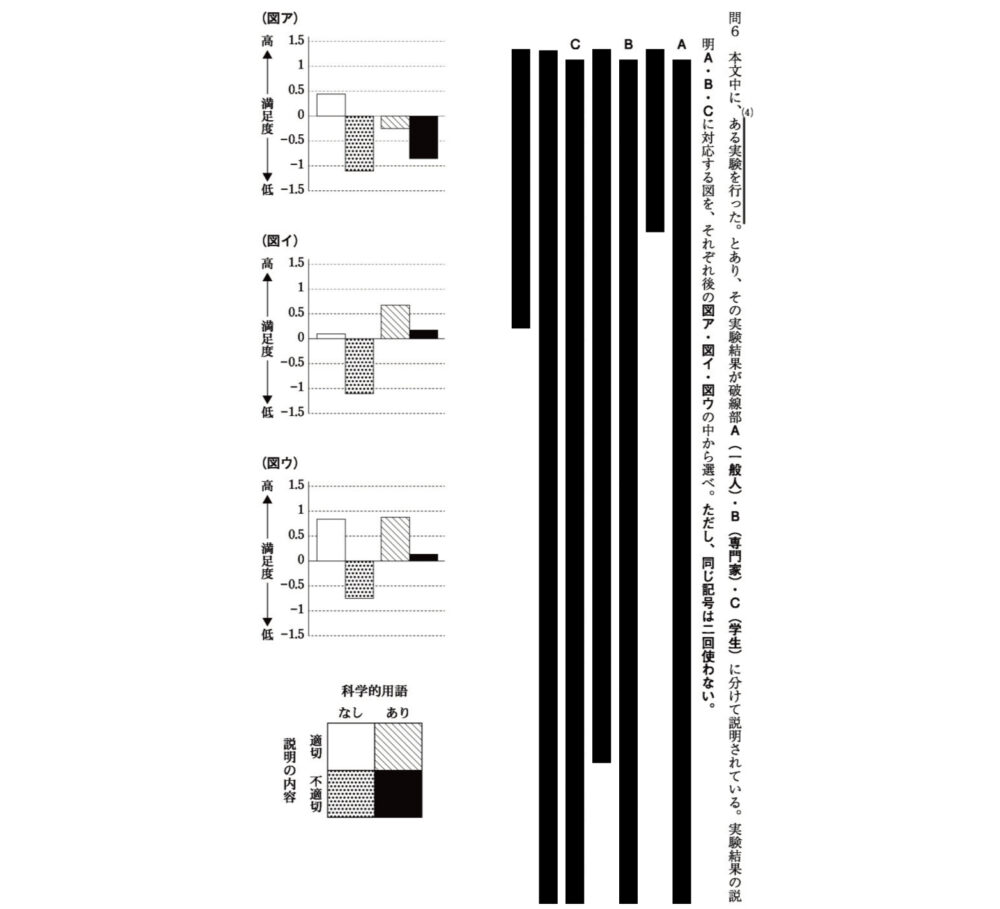

K:私は大問3の問2ですね。大問3は小説の問題で、この問2は、小説の登場人物が果たしている役割について話している会話文を埋めるものでした。

K:実は私、この問題間違えたんですよね……

O:自分もです……

K:(笑) 小説って特に受け手の影響を受けやすい文章なので、評論文より難しいと思う人は多いのではないでしょうか。

O:まさしく自分がそのタイプでした。というのも、Kさんの言った通りで、小説を読むときは想像力をどうしても使って膨らませたりしているので、それが理由で勘違いしてしまったりするんですよね。

K:「小説を読む」にあたっては「この人は○○な気持ちだったのかもしれないな~」と想像しながら読むのが楽しいですし、そう読んだほうが良いと思いますが、「小説の問題を解く」にあたっては、その想像が邪魔をしてしまうのかもしれませんね。本好きの人の方が、かえってこのような落とし穴にはまってしまうと思います。

O:だから、小説の問題でも変わらず、「文章の意味を厳密に理解して解く」のが重要ということですね。

K:意味を厳密に理解すると言えば、「なまじ」の意味を問う問題もありましたね。15歳だと「なまじ」を聞いたこともなければ言ったこともない人もいると思いますが、それこそ様々な本、特にちょっと背伸びした本を読んで、知らない言葉があれば辞書を引くことを徹底すると、入試に限らず、あらゆる場面で生きてくると思いますよ。

※この内容は、あくまで月刊高専スタッフ2名独自の感想です。

<国語の得点>

K:82点/100点 O:88点/100点

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。詳細はコチラをご覧ください。

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- スイッチひとつでジャンボタニシ撃退⁉ 農家を救う高専のものづくり

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

柳生 義人 氏

- 源流は高専時代!? 多様化するキャリア形成のあり方を、3者3様のスタイルから感じる

- DoubleVerify Japan セールスディレクター

小松 昇平 氏

キリンビール株式会社 流通営業本部 広域流通二支社 EC部

棚田 祥太 氏

総合コンサルティング企業 テクノロジー所属

中谷 美咲 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 「チャレンジから始まる道」──韓国から日本へ、そして教育者としての歩み

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 教授

鄭 萬溶 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)