2025年3月13日(木)に北九州高専にて、タイ・パンヤピワット経営大学(PIM)の附属高校の生徒と北九州高専生を対象としたワークショップが実施されました。本取り組みを担当された北九州高専の久池井先生に実施の背景などをお伺いしつつ、ワークショップの内容や様子をレポートします。

ワークショップが掲げる「3つの狙い」

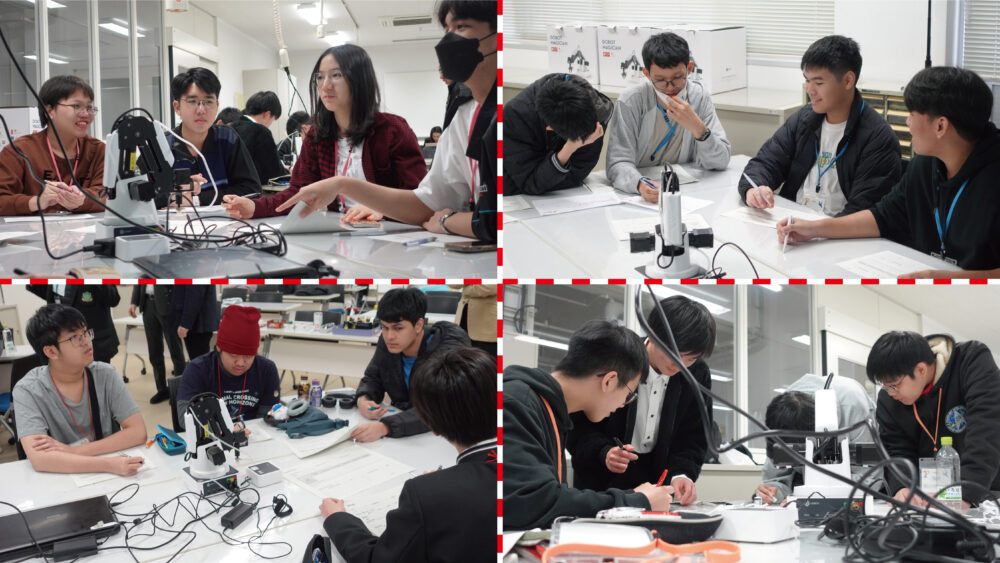

今回のワークショップ「だるまメーカーを創業しよう ~自動化と工程改善から事業化を考える~」には、北九州高専生5名と、PIMの附属高校の生徒15名が参加しました。

そもそも北九州市は、地域の製造業・IT企業等の高度人材獲得支援、タイでのビジネス展開支援を目的として、2018年度からタイの大学生の長期インターンシップ受入事業を実施しており、PIMもその対象大学の1つに含まれています。そして今回は、今までのような大学生ではなく高校生を受け入れたいということで立ち上がったプログラムであると、北九州高専の久池井先生はおっしゃっていました。

久池井先生:私は北九州市によるタイの大学生の長期インターンシップ受入事業が始まる前から、学生受入のお手伝いをしていたんです。今回来られているPIMのParitud(パリタット)先生とも一緒にさまざまな取組を実施したことがあります。そういった経緯から、今回のワークショップは北九州高専で行うことになりました。

内容については、今回は大学生ではなく高校生ですので、シンプルに北九州地域の工場見学や学生交流をするのは面白くないと思い、北九州高専生と何かワークショップができないかと考えました。そこで、長くお付き合いをさせていただいている株式会社アフレルさんに相談したのです。

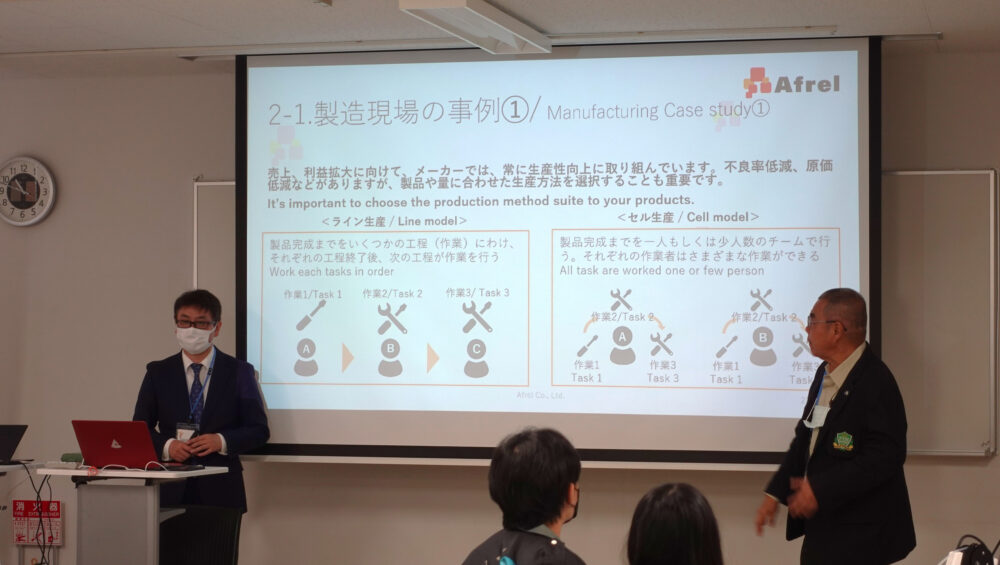

アフレルさんはロボットアーム製品やレゴ®エデュケーション製品を教材として販売している企業でして、ただ単に販売するだけでなく、先生たちが教育しやすいように教材テキストも準備されているのが強みです。そのため、今回のワークショップもアフレルさんにご協力いただけたら、充実した内容になると考えました。

そして、アフレルによって考案されたワークショップが「だるまメーカーを創業しよう ~自動化と工程改善から事業化を考える~」でした。これは、米粒にダルマを描いて販売するメーカーを創業するにあたり、ロボットアームを用いて工程を自動化することで、どのようなビジネスアイデア(事業化)を練ることができるかを考えるグループワークです。

このワークショップの狙いとしては、以下の3点が挙げられます。

- IT化、DX化の課題解決に対応できる人材の育成

- 製造業で活躍できる即戦力人材としての素養の育成

- アイディアをカタチにし、具現化できるイノベーター、アントレプレナーの素養の育成

この3つを狙いにした理由について、久池井先生は以下のようにお話しされています。

久池井先生:どれも今の高専教育に求められている部分ですが、この3つの狙いは基本的にどれも同じことを指していると考えていまして、ベースになるものは変わりません。別々ではなく一緒に捉えることで、現在の日本で必要な人材を育成することができると考えているのです。

生産性向上、事業化を自らで体感する

ワークショップは90分×4限の構成でプログラム化されていました。

| 1限目 | だるまメーカー創業(生産計画/工程改善を行う) |

| 2限目 | DOBOTを使ってみよう(ロボットアームの実装検討) |

| 3限目 | 自動化に挑戦(自動化/工程改善を行う) |

| 4限目 | アイディアを事業に(改善アイディアを事業化しよう) |

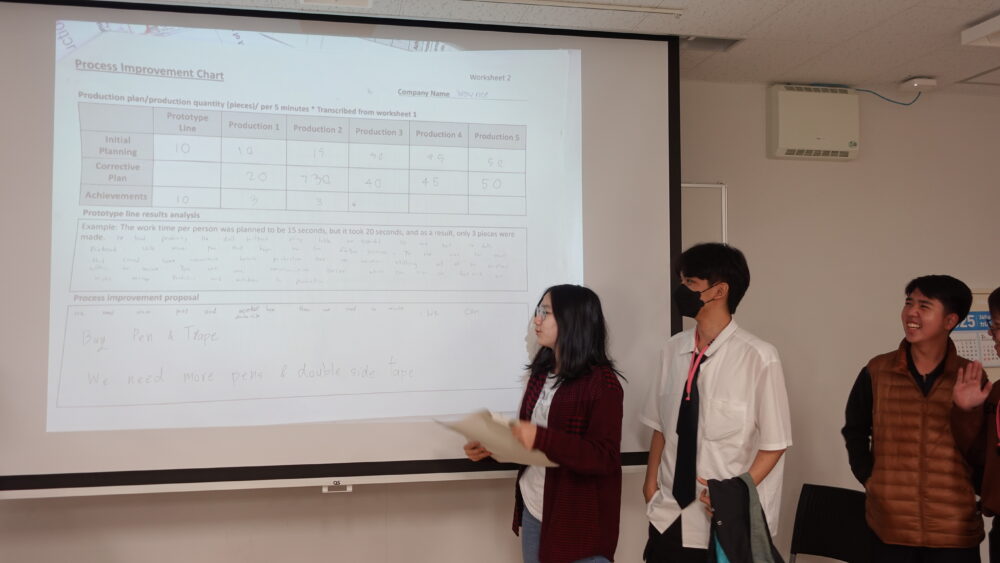

1限目「だるまメーカー創業」では、まず自分たちの手でだるまをつくってみて(パイロットラインの試作)、その工程を確認。そこから生産計画の立案、パイロットラインの改善を行います。生産に必須のペンや、もしかしたら必要になるかもしれない両面テープ、ハサミなどは備品として販売されている設定になっており、それも生産計画に加味する必要があります。

また、1限目の最後には事業計画の考え方についてのまとめがありました。事業計画を練り直す時間は非常に重要であり、 リーン・スタートアップ※の基本的な考え方「安く、早く、賢く失敗する」を紹介。また、設定した目標に到達するための方法を過去データ等に基づいて考える「コーゼーション(Causation)」と、現時点でできることから考える「エフェクチュエーション(Effectuation)」という、結果にアプローチする2種類の方法を紹介し、自分が置かれている環境によって使い分ける必要があることも述べられました。

※可能な限り低コストで短期間に最低限の機能を備えた製品・サービスを開発し、顧客の反応を見ながら繰り返し改善していくマネジメント手法のこと。形容詞としてのリーン(lean)には「(人・動物が)痩せた」「脂肪のない」などといった意味がある。

2限目「DOBOTを使ってみよう」では、工程改善を進めつつ、自動化のために使用するロボットアーム「DOBOT」の使い方を学習。DOBOTはユーザーがソフトウェア上で指定した座標に合わせて動きます。そのため、例えばペンをDOBOTに持たせてうまく指示を出せば、だるまの顔を描くことも可能であり、生産工程の改善に大きく貢献しそうです。

生産性向上を達成するために不良率を低減させる、担当する人や道具を変えることで作業工程を効率化するなど、方法はさまざまです。また、生産方法で見ても、いくつかに分けた工程をそれぞれが分担して行うのか(ライン生産)、すべての工程を1人で行うのか(セル生産)で生産性は変わってきそうです。DOBOTをどのように使用するのかは、腕の見せ所と言えるでしょう。

そして、3限目「自動化に挑戦」で、DOBOTを用いた自動化を検討します。どのようにラインを改善すればよいか検討し、実際に生産してみることを繰り返すことで、精度を高めつつ、生産数を伸ばすことを目指しました。各チームの進捗報告を聞くと、苦戦していたチームが多かった印象です。

1~3限目は、「だるまメーカー」という限定された環境下において、DOBOTという自動化ツールを用いることで生産性向上を目指す——それを経験する内容でした。そして、最後の4限目「アイディアを事業に」では、これまでのライン改善のアイディアや方法をもとに、チームで事業プランを考え、それを成立させることを目指します。

事業プランを考える手段としては、「社会の課題や不満の中から自分の技術で解決できそうなものを探す」「いろいろなものを組み合わせて新しいモノをつくる」「人生で苦労したことを思い出し、それを解決できそうなモノを考える」など様々です。ここでは、だるまメーカーである必要も、DOBOTを使う必要もありません。

事業計画の発表では、だるまメーカーである設定をそのまま引き継ぎ、さらにだるまをつくって事業を成立させようとするチームもあれば、すべての年齢の人が使えるようDOBOTの操作性を良くするというロボットメーカー側の視点に立った事業化を目指すチームもありました。

しっかりしている「内」を、「外」に出す

これまで、ワークショップ「だるまメーカーを創業しよう ~自動化と工程改善から事業化を考える~」の流れを詳しく見てきました。90分×4限という長丁場でしたが、学生・生徒のみなさんは生産工程の検証などで積極的に試作を繰り返しており、意見交換も活発。ちなみに今回のワークショップでは、参加者への説明で日本語と(通訳による)タイ語が、チームでの話し合いや発表で英語が用いられていました。

このように全体的に熱量の高いワークショップに見受けられましたが、本記事の冒頭で記載した通り、今回のワークショップに参加したタイの高校生は15名だったのに対し、北九州高専生は5名と、タイの高校生よりも少ない人数になっています。手上げ式で参加を募ったとのことですが、高専での国際交流における課題として、久池井先生は以下のようにお話しされていました。

久池井先生:一部の学生は国際交流にかなり強い意欲を持っていますが、全体的に見ると、高専生の国際交流に対する意識は弱くなってきていると思います。あと、今回のワークショップでも、PIMの高校生の方がチームを引っ張っていたように見受けられました。それを日本の学生が横で見て拍手を送るという状況は、実はコロナ禍の前からも少し感じていたのですが、コロナ禍を経て、さらに内向きになった印象です。

とはいっても、いざ授業中に学生を指して当てたら、きちっと答えが返ってくるんですよ。頭の中ではしっかり考えているんですよね。コロナ禍によって人前で発表する機会が少なくなった影響で内向きになったのかもしれません。

広い視点を持ち、それを自分の学業に生かすことは重要ですので、学生全体が国際交流に対してポジティブな機運になってほしいと思っています。各国・各地域の困りごとを解決するビジネスアイデアを今回のような混成チームで創出する取組はこれまでも実施してきましたが、今後も継続していきたいです。

「ポストコロナ」や「アフターコロナ」といった言葉も以前に比べあまり聞かれなくなってきました。しかし、「コロナ」という大きな現象が起こった後、人々の行動様式や性格は「コロナ」の前に完全に戻ったのではなく、新たなカタチになっています。それは高専でも同様です。

「IT化、DX化」「製造業で活躍できる即戦力」「イノベーター、アントレプレナー」ももちろんですが、「異なる人同士でのコミュニケーション」「外に対する視線」もまた、変わりゆく社会の中でより一層求められています。そして、それら1つ1つではなく、それら一体を有機的に組み込んだ取り組みによって、さらにレベルの高い人材になる——その重要性が感じられたワークショップでした。

北九州工業高等専門学校の記事

-600x451.png)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏