2024年9月11日(水)に滋賀県の栗東芸術文化会館SAKIRA 中ホールにて【「滋賀県立高専共創フォーラム」第2回イベント】が開催されました。第1回よりも規模を大きくして開催された本イベントでは、「STEAM教育」や「ダイバーシティ」をキーワードとした基調講演やトークセッションを実施。本記事はその模様をレポートする前編の記事となります。

創立記念講演&トークセッションイベントのレポート記事はコチラ

滋賀県立高専に関する三日月知事へのインタビュー記事はコチラ

STEAM教育と滋賀県立高専

「滋賀県立高専共創フォーラム」は、滋賀県立高専の2028年4月の開校実現に向けて、「県立高専に関するコミュニケーション・情報共有の場」「県立高専と各企業等が直接つながる仕組み」として、2023年11月に始動したものです。

その立上げを記念した第1回目のイベントでは、滋賀県立高専の特長の1つが「情報技術を基盤とした学び」であることから、日本のAI研究の第一人者である東京大学の松尾豊教授による基調講演が行われたほか、「高専と企業との連携・共創の現状と未来への展望」をテーマとしたトークセッションが実施されました。

第2回目となる今回のイベントのキーワードは先述の通り、「STEAM教育」と「ダイバーシティ」です。

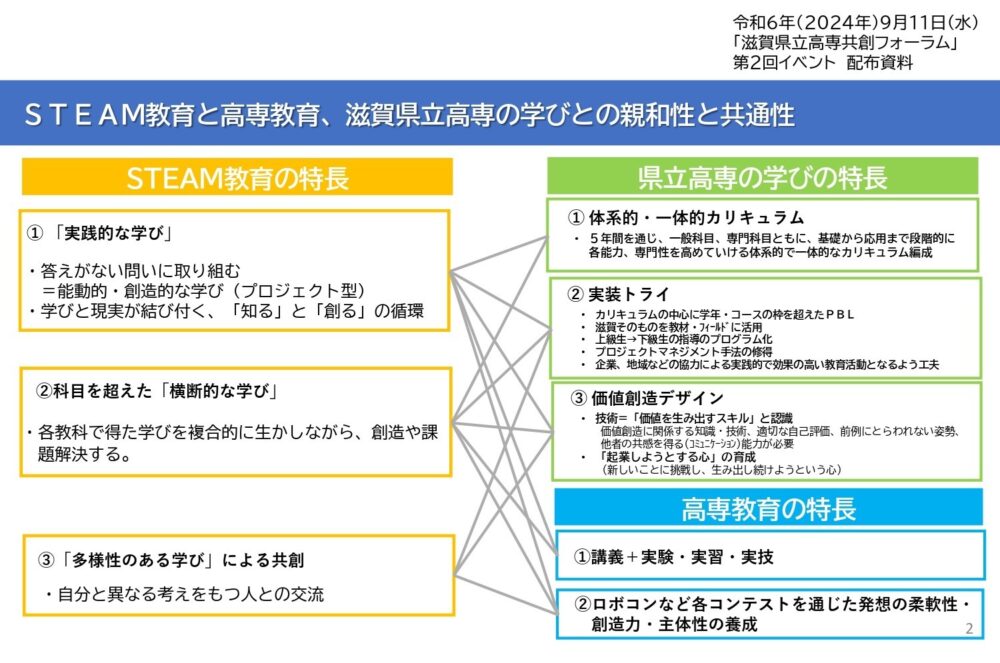

まず「STEAM」について。これは「科学(Science)」「技術(Technology)」「工学(Engineering)」「芸術・リベラルアーツ(Art)」「数学(Mathematics)」の5つの分野を指した言葉で、これらを統合的に学ぶ教育のことを「STEAM教育」と言います(※)。本イベントの配布資料では、STEAM教育の特長として以下の3点が挙げられていました。

※文部科学省では、「STEM(Science、Technology、Engineering、Mathematics)」に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理などを含めた広い範囲で「A(Art)」を定義している。

① 実践的な学び

② 科目を超えた「横断的な学び」

③ 「多様性のある学び」による共創

一方、2024年7月に公開された滋賀県立高専の基本構想2.1内では「カリキュラムの方向性」の中で「体系的・一体的なカリキュラム」「実装トライ」「価値創造デザイン」が取り上げられています。

<体系的・一体的なカリキュラム>

5年間を通じ、一般科目、専門科目ともに、基礎から応用まで段階的に各能力、専門性を高めていけるカリキュラム編成のこと。

<実装トライ>

滋賀をフィールドとした、学年・コースの枠を超えたPBLを軸としたカリキュラムを設定すること。実践力だけでなく、技術を伝達して後進を育成する能力、プロジェクトマネジメント能力、分野横断のコミュニケーション能力を育む。

<価値創造デザイン>

技術を単なる技術としてではなく、価値を生み出すスキルであると認識し、社会に変化をもたらす能力を育むカリキュラムを設定すること。価値創造に関わる分野の知識・技術に加えて、適切な自己評価力、前例にとらわれない姿勢、他者の共感を得るコミュニケーション能力などの獲得を目指す。

そして、これら滋賀県立高専の学びとSTEAM教育の特長には親和性・共通性があると本イベントで紹介されました。その関係を表したのが、当日の配布資料で示された以下の図となります。

このように、STEAM教育と滋賀県立高専が目指す教育は、異なる分野を跨ぎ、異なる人たちと実践的な学びを行うことで、価値創造力を育成していこうという点において共通していることが分かります。

STEAM教育に対するイメージの違い

本イベント第1部は、STEAM教育者の中島さち子さんによる基調講演「県立高専の学びとSTEAM教育の可能性」でした。数学研究者、音楽家でもある中島さんは高専GCON(高専GIRLS SDGs×Technology Contest)の審査員を第1回から務めているほか、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマ事業プロデューサーも担当されています。

中島さんは講演において、以下のことをおっしゃっていました。

中島さん:滋賀県立高専を含め、これからの日本全国の高専生がテクノロジーや数学、科学、エンジニアリングを学びながら、そこにジェンダーや国籍、立場などの多様な感受性・発想・創造力を活かして、「自分らしく、この社会で何ができるか」を考えられれば良いなと思っています。また、私自身、「創造の民主化」をモットーに、全員に創造性があり、それを引き出したいと取り組んでいますが、高専にも、高専生に限らず、世界中の人の創造性を引き出す役割を担ってほしいと思います。

いわゆる理系でない人でも生成AIに触れることができる環境になっているなど、テクノロジーへのハードルが低くなっている昨今、技術的につくれることよりも、「それで何をしたいのか」がさらに重要になってきました。

中島さんはニューヨークに留学していた際、「メディアアート」というアートとテクノロジーの狭間にあるような分野について学んでいたそうです。そこでは、AI・AR・VRなどの新しいテクノロジーとそれらをもって社会に対して何がしたいかを考えながら、コンセプトを決め、それを形にするべく取り組んでいました。

テクノロジーやエンジニアリング(STEM)に元来強い高専生がアート(A)にも注力すれば、コンセプトを決めて形をつくるデザイン力を身につけることができて、「本当にすごく強くなる」と考えている中島さん。だからこそ、なるべく早い段階からテクノロジーで「遊ぶ」ことが重要だと話していました。

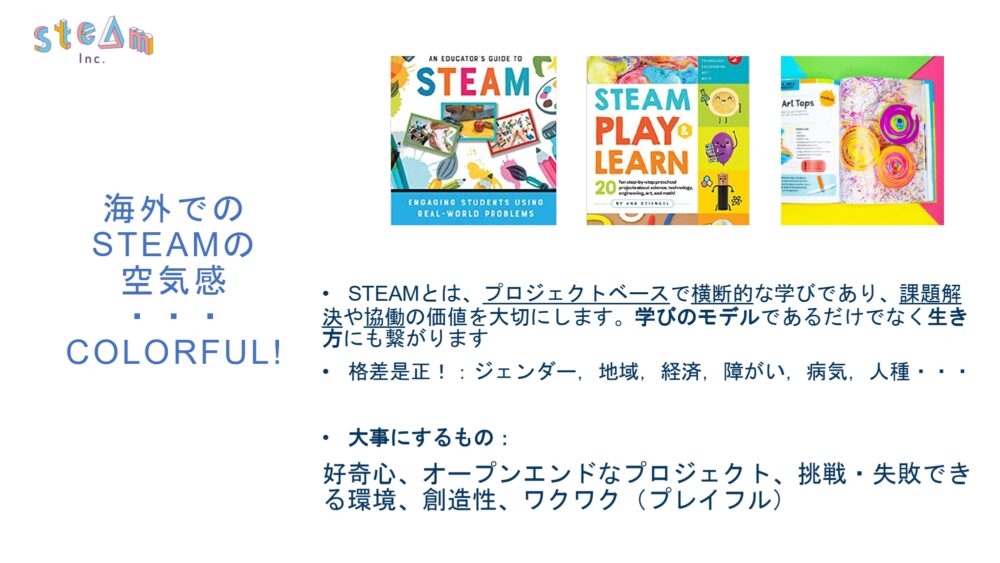

STEAMと聞くと、堅苦しくて、あまり楽しくなさそうなイメージを持つかもしれません。しかし、そうした負のイメージを持っているのは日本人くらいで、海外では「楽しい」イメージが持たれています。STEAM教育の背後には「モノをつくる楽しさ」、そして「モノを一緒につくる楽しさ」があり、好奇心やオープンエンド(答えが決まっていない)なプロジェクト、挑戦・失敗できる環境、創造性、ワクワク(プレイフル)などが大事にされています。

様々な分野の境界線を越え、様々なバックグラウンドを持った人たちとモノをつくり、一人ひとりが幸せに生きることができる社会のための創作者になること——その生き方や学び方を推進するのがSTEAM教育です。そのため、ジェンダーや国籍、立場を超えた多様性が問われるのですが、日本のSTEM分野においてはまだ十分ではありません。

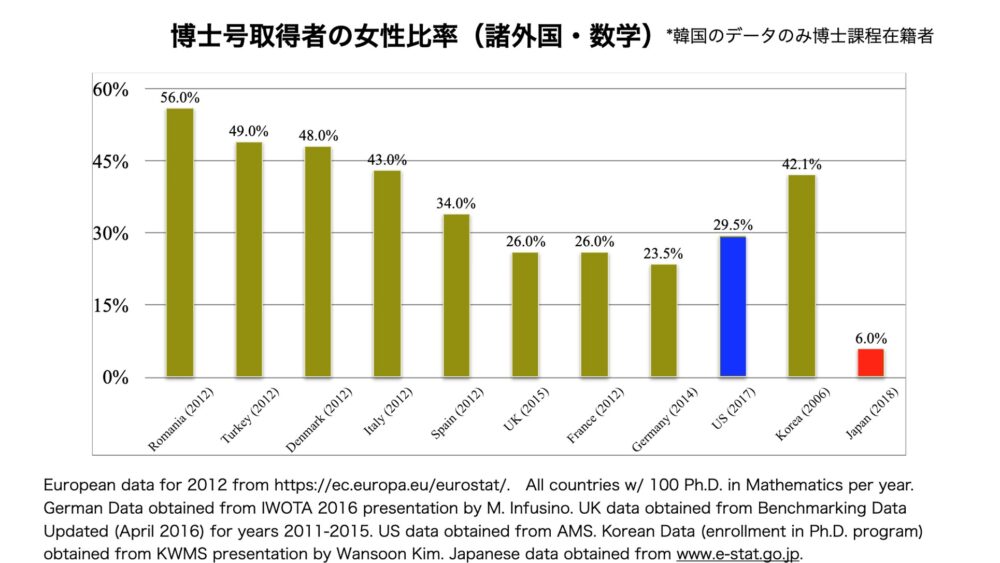

例えば、OECD(経済協力開発機構)加盟国において、2019年に大学などの高等教育機関に入学した学生のうち、STEM分野、特に自然科学、情報、工学に占める女性の割合は日本が最低です。

各分野で見ると、加盟国平均は自然科学が52%、情報が20%、工学が26%だったのに対し、日本は自然科学が27%、工学が16%。情報にいたっては「特化したデータはない」、つまりそもそものデータがありませんでした。そこで、中島さんを含めたチームが数学科の博士号取得者における女性の割合を調べたところ、6%(2018年)だったそうです。

ジェンダーに限らず、どんな特性、個性、立場、障がいであっても、その人なりの創造性が発揮できるような社会をつくっていく。中島さんのモットーである「創造性の民主化」を達成するには、ダイバーシティが保たれた環境づくりが必要です。このダイバーシティ、特にジェンダー格差の課題をどう解決していけばよいのか。その問いへの議論が、第2部のトークセッションで展開されました。

<後編>はコチラ。

◎イベント情報

【「滋賀県立高専共創フォーラム」第2回イベント】

日時:2024年9月11日(水)13:30~16:00

場所:栗東芸術文化会館SAKIRA 中ホール

内容:

1. 基調講演

テーマ「県立高専の学びとSTEAM教育の可能性」

講演者:中島さち子 氏(STEAM教育者)

2. トークセッション

テーマ「高専発!ダイバーシティで未来を切り拓く!」

<パネリスト>

・佐藤舞乙 氏

(豊田工業高等専門学校 環境都市工学科4年)

・内藤千晶 氏

(豊田工業高等専門学校 電気・電子システム工学科2年)

・エンフバヤル・エンフウヤンガ 氏

(第一工業製薬株式会社)

・石田秀幸 氏

(甲賀高分子株式会社 代表取締役)

・藤田直幸 氏

(奈良工業高等専門学校 副校長・教務主事)

・森田久美子 氏

(NPO法人Waffle)

<コーディネーター>

・中島さち子 氏

(STEAM教育者)

主催:「高等専門学校の設置に向けた共創宣言」9団体(滋賀県商工会議所連合会、滋賀県中小企業団体中央会、滋賀県商工会連合会、滋賀経済同友会、滋賀経済産業協会、びわこビジターズビューロー、滋賀県建設業協会、公立大学法人滋賀県立大学、滋賀県)

後援:内閣府、滋賀県教育委員会

滋賀県立高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ

- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授

江崎 修央 氏