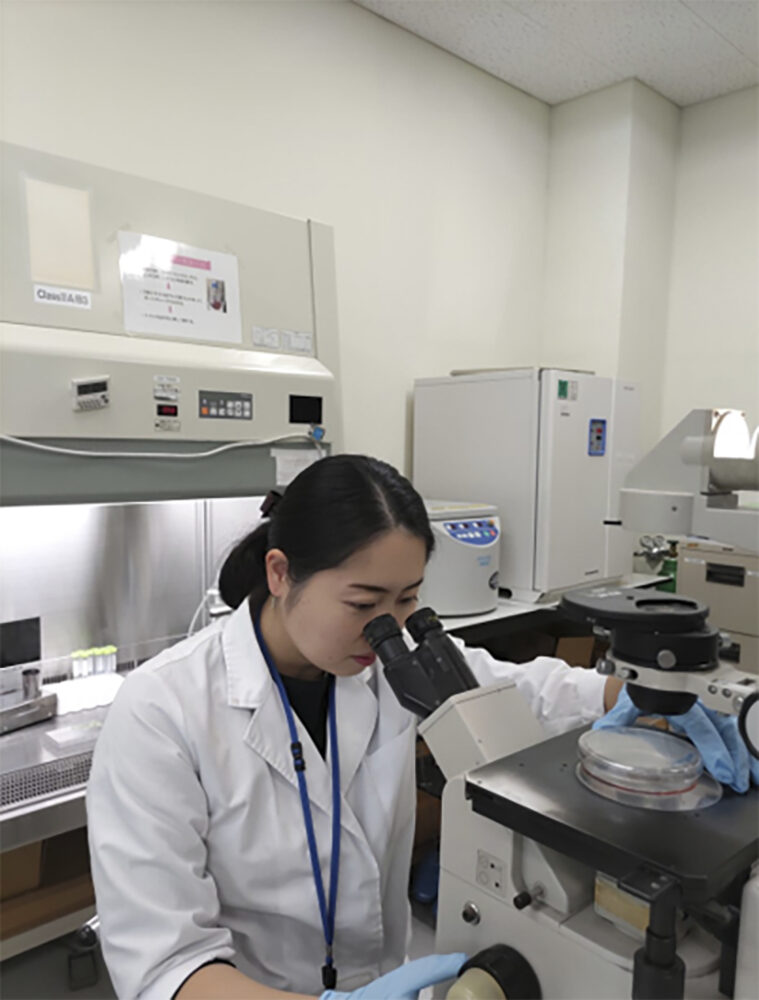

教育学部から医学部へ進学を決意し、鹿児島大学院を修了後、宇部高専に着任された小林和香子先生。小林先生はなぜ進学先に医学部を選んだのか、また研究テーマに「昆虫」と「ガン細胞」というふたつのテーマを選んだ理由とは。お話を伺いました。

研究者の父の影響で、大学を目指した

-教育学部を目指されたきっかけを教えて下さい。

父が火山の研究者だったこともあり、幼少期から「大学に進みたい」と自然に思っていました。大学は農学部かスポーツ系の学部でかなり迷ったのですが、幼少期から水泳をしており、高校ではインターハイの県予選で優勝経験もあったため、「スポーツ系で行こう!」と地元の鹿児島大学教育学部に進学しました。

入学時は「体育教員になる!」と目標をもっていましたが、早々に体を壊してしまい部活は引退しました。器械運動が必須科目だったのですが、陸のスポーツはとても苦手で、4年時まで単位が取れなかったんですよね(笑)。そんな私を見かねてか、クラス全体で個別練習をしてくれて、無事に単位を取ることができました。仲間に恵まれた大学時代でしたね。

-大学の研究はいかがでしたか?

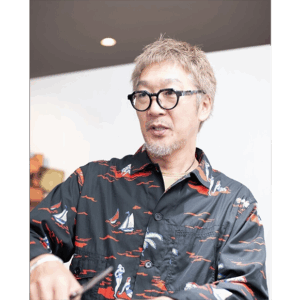

大学では恩師のひとりでもある、前田雅人教授の生理学研究室を選びました。前田先生は医師免許を持っており、運動生理学や解剖学などを学ぶうちに、医学に興味を持ったんです。大学院への進学を前田先生に相談したところ「教育学部は修士課程までしかない。医学部は博士課程まであるから医学部に進学するという道もある」とアドバイスいただいて。「そんな道もあるのか!」と衝撃を受けました。

ちょうど大学院説明会があり参加したところ、その後の人生を変える小澤政之教授と出会ったんです。小澤先生に「一緒に研究してくれる学生を熱望している。一から教えるから、不安に思わなくてもよい」と背中を押され、「小澤先生のもとで学びたい!」と医学部への進学を決意しました。

大きく運命を変えた、教育学部から医学部への進学

-医学部への進学は大変だったんじゃないでしょうか?

もう本当に大変でした(笑)。もともと保健体育科だったので、実験器具の使い方どころか、メスシリンダーの合わせ方も知らないような状態でしたから。ただ、小澤先生は基礎中の基礎から手取り足取り教えて下さいました。

小澤先生の生化学・分子生物学研究室は「細胞の接着・離脱」という観点から「ガン細胞が転移するメカニズム」を研究していました。研究中に思い付いたアイデアってなかなか正解にはならないんですが、一つひとつ検証していって、たまに来る「うまくいった!」を積み重ねることが楽しくて。

父も研究者でしたから、お互いの学会終わりに飲みに出かけた時は、小澤先生も飛び入り参加してくださって。公私ともに本当に仲良くしていただいて、小澤先生は「第2のお父さん」って感じでしたね(笑)。

-その後、母校で助教として働かれたんですね。

博士課程の時に「研究を仕事にしたい!」と思うようになり、運よく同じ研究室の助教の採用が決まりました。

助教は5年任期付きでした。4年目が終わるときに小澤先生の退官があり、新しい教授が来られ、「脳神経科学」の研究室になったんです。新しいことを勉強し研究することも可能でしたが、「自分が行ってきた研究を続けたい」と思い、転職活動を行い、縁あって宇部高専に着任しました。

教科書に書いてある内容を、覆す結果を出した

-宇部高専では、どのような研究をされていらっしゃいますか?

ひとつは今までの研究の延長になるのですが、「ガン細胞がどう転移するか」について研究しています。「ガン細胞の転移方法」はいくつかあるのですが、その1つに着目して深く突きつめているところです。

細胞には、細胞と細胞をくっつける「のり」のような役割をしている分子があるのですが、この「のり」が弱くなると、細胞が自由になり動きやすくなるんですね。それで別の器官に移動したり、血管に潜り込んだりすることで、ガンは転移していくんです。

わかりやすくいうと、「Wnt(ウィント)」と呼ばれる成長因子のシグナルが細胞の中に入ると、「のり」を弱くする分子である「LEF-1(レフワン)」が元気になって、「のり」がゆるくなっていく、ということを証明することができました。これは教科書に書かれている内容を覆すような結果だったんです!

ひとつ結果が出ただけで、まだまだ分からないことはたくさんあるので、ライフワークとしてコツコツ研究を続けていきたいですね。

-先生は昆虫食もお好きだとか。

父の研究の関係で、小学2年生の頃にニュージーランドに2年間住んでいたんですよね。その時に、現地の人に「おいしいから食べなさい」とカミキリムシの幼虫を出されて(笑)。小学生にはおいしさが全然分からなかったんです。

大人になってから、イナゴの佃煮やハチの子などをお酒のつまみに食べるようになったんですけど、昆虫やゲテモノ料理っておいしいんですよね(笑)。それで「どんな昆虫なら食べられるんだろう?」と興味がわくようになって。

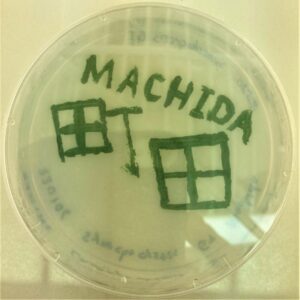

その経験もあって、もうひとつの研究テーマに「宇部市の昆虫の生態系を調べる」を設定しました。宇部高専のそばに大きな公園があるんですけど、その公園の生態系については解明されていないんですよね。

まず「どんな昆虫がいるか調べて、そこから食べられそうな昆虫を見つけて、調理法を考える」というプロセスを敷いているのですが、今はそのファーストステップです。

手づくりの罠を仕掛けるんですけど、思った以上に捕まえられなくて(笑)。別の罠に変えてみたり、季節を変えてみたり、試行錯誤中です。今後は地域と連携して、昆虫をフックに宇部市の生態系について調べていけたらと構想しています。

暗記は「いかに楽しく、分かりやすく覚えてもらうか」

-学生と接するときに、工夫されていることはありますか。

高専の学生って化学や数学が好きで入学しているので、暗記系科目は苦手意識を持っている子が多いんですよね。なので、「いかに楽しく、分かりやすく覚えてもらうか」には工夫を凝らしています。

やっぱり雑学は記憶に残るので、ダイエットや筋肉、サプリメントなど、学生が興味のある分野の雑学を授業の内容に入れることで、少しずつ知識として頭に残ってくれたらいいなと思っています。

また、教育方針は、「自分で考え自分で勉強しなさい。しかし、分からないことはいつでも教えます」というスタンスを取っています。高専生は「生徒」ではなく「学生」です。「自分で学んで、自分で吸収していく」ことが学生の本分だと思っているので、自主的に行動するよう学生には教えています。

もちろん相談には乗りますし、アドバイスもしますが、「全部先生が教えてくれる」というスタンスでは、社会に出た時に本人が困ってしまいます。「伝えなければいけないことは、しっかり伝える」を大切にしていますね。

「ライバルは全国だ」と、学生には捉えてほしい

-先生の今後の取り組みについてと、学生に向けてのメッセージをお願いします。

「昆虫とガン細胞」のふたつが私の大きな研究テーマですが、まずは定年までずっと研究は続けていきたいですね。

また学生相談室員もしており学生もよく相談に来てくれるので、同世代よりは「若い子の流行」には詳しいかもしれません(笑)。いつまでも変わらずに「学生ウェルカム」の姿勢を貫きたいですね。

在学生には、高専の「5年一貫」のシステムって他には経験できないことなので、仲間を大切にして、楽しく青春を過ごしてもらいたいと思います。「ライバルはクラスメイト」という考えではなく、一歩外に出たら国立高専だけでも51校ありますから、「ライバルは全国だ」と考えて、勉強や研究に励んでほしいですね。

宇部高専は国際化にも力を入れていますし、他高専では珍しい経営の勉強もできます。理系や工業系に興味がある中学生のみなさん、高専に入ったら一緒に勉強しましょう!

小林 和香子氏

Wakako Kobayashi

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 准教授

2004年 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 卒業

2008年 鹿児島大学 教育学部 学校教員養成課程 保健体育科 卒業

2010年 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 医科学修了

2014年 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 生体機能制御学講座 生化学・分子生物学分野 修了

2014年 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 生化学・分子生物学分野 助教

2017年~2018年 鹿児島学園 加治木看護専門学校 非常勤講師

2018年より現職

宇部工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏