-800x780.jpg)

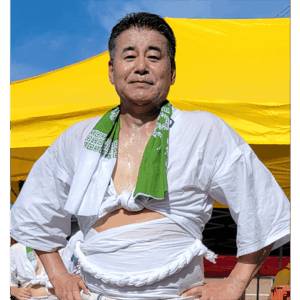

肉眼で見えないものを可視化する技術LCTFを開発した仙台高等専門学校 総合工学科 若生一広先生。世界初の技術開発をかなえた裏には、さまざまなキャリアでの多くの経験がありました。研究分野でのご活躍や高専教員としての今を伺いました。

恩師との出会いから始まった研究

―中学・高校時代はどのような学生でしたか。

実は、理系にはあまり興味がありませんでした。高校の文理選択も最初は文系に進もうと考えていたのですが、なんとなく理系のほうがお金を稼げるかなというイメージだけで決めたんです(笑)。大学への進学を考えながらも、将来が漠然としていた時期でした。

―東北大学へ進学されてから、研究への思いが強くなられたのですね。

ええ。大学3年生の頃からです。研究室を選ぶ時期に、液晶研究の権威である内田龍男先生に出会いました。当時の液晶というと、ほとんどが電卓やデジタル時計のような白黒の世界で、一部のノートパソコンにカラー画面が登場しているくらいでした。なぜ画面に文字や絵が表示できて、色を出せるのか。そのカラクリに興味を持ち、内田先生の研究室を志願したのですが、学生たちにとても人気のゼミでした。

希望者が多い場合はどうするかというと、「じゃんけん」です(笑)。ここで無事に勝利をつかんだので今に至ります。液晶の実用化に向けて、社会的にも勢いのある時期に地道な研究に携わるのはとても楽しかったですね。大学院にも進学し、ドクター卒業まで研究に没頭しました。ただ、この頃にはまだ教師になるという思いは、一切ありませんでした。

―その後、企業へ就職されていますが、大学に残って研究を続けられようとは考えなかったのでしょうか。

考えませんでしたね。外資系の企業でバリバリ働くことへの興味のほうが大きく、恩師の内田先生からも「研究は基礎研究に加え、実用化・製品化までを手掛けて、社会実装することが重要だ」と教わっていました。

入社した日本アイ・ビー・エム株式会社では、ディスプレイの開発部署に配属。入社時は、日本のディスプレイの開発レベルが世界トップを走っていて、「テレビといえばSHARPの液晶テレビ」というような情勢でした。しかし、ディスプレイの開発市場に韓国や台湾・中国が参入してきて、会社での研究開発に限界が見えてきていました。

このまま会社に残るべきか。迷っている最中に声をかけられたのが、「財団法人21あおもり産業総合支援センター」のプロジェクトでした。液晶の研究開発をさらに極めると誓い、転職しました。

液晶で見えないものを見る

―財団法人21あおもり産業総合支援センターで始められた、液晶波長可変フィルタ(LCTF)の研究について教えてください。

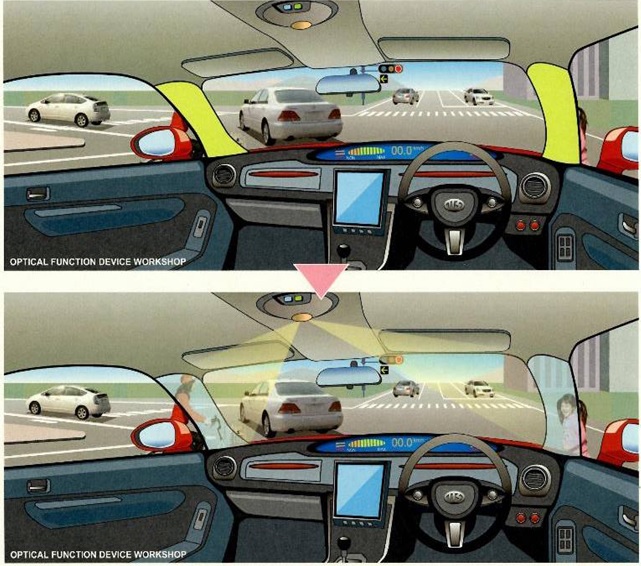

液晶波長可変フィルタ(LCTF: Liquid Crystal Tunable Filter)とは、肉眼では見えづらいまたは見えない分布を分析し可視化する技術です。液晶で作られた窓(フィルタ)を通して対象物を撮影すると、可視化したい光の波長だけを通して見ることができます。例えば、肉眼では見えない近赤外線でしか分からない特徴もLCTFを通せばカメラで撮影できますし、田んぼや畑に実る作物の成長分布や収穫予測、糖度分布なども見えます。

この技術の仕組み自体は昔から知られていて、海外にもLCTFと似たようなものはありました。しかし、性能もニーズも低く、日の目を見ていない分野だったのです。私はこれを大学時代に少し学んだことがありました。

.jpg)

当時、ディスプレイは飽和状態となり、液晶という物質をディスプレイではない場所に生かしてものづくりをしたいという思いが強くなっていたので、より性能が高く社会に役立つLCTFの研究開発を始めました。

5年以上が経過した2014年には、超小型人工衛星に搭載。世界で初めて宇宙空間でLCTFが運用されました。2016年・2018年にもLCTFを乗せた超小型人工衛星が宇宙へ旅立ち、大気中や森林、海の状態を観測して気象災害の監視や地球温暖化の原因解明の手掛かりを集めています。

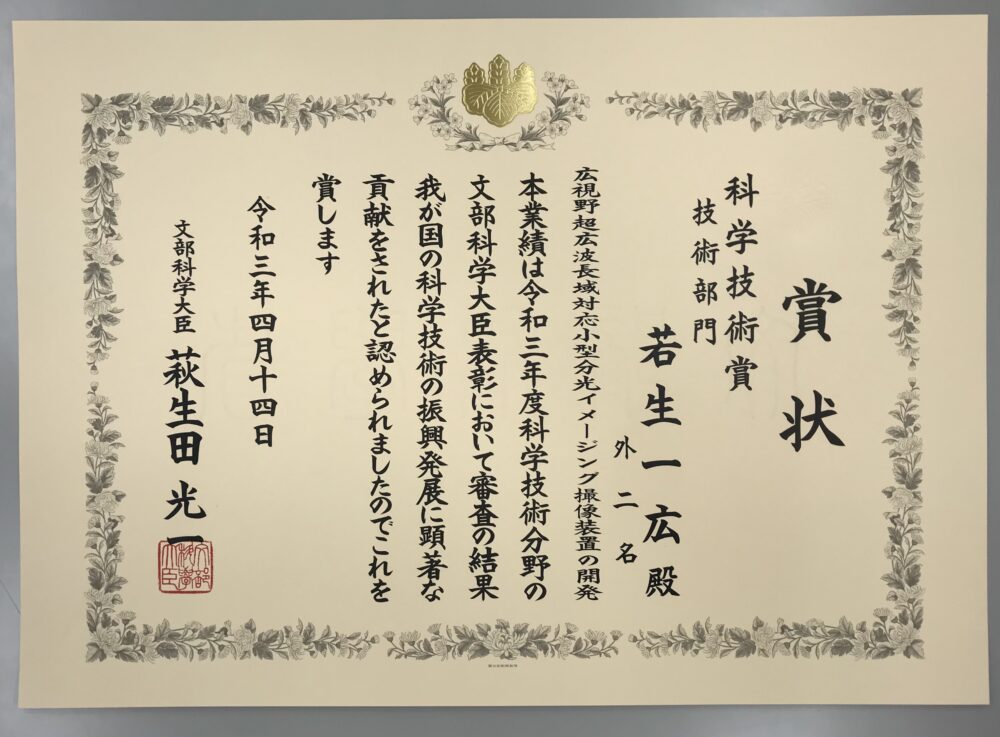

―2021年4月には、LCTFの開発で文部科学大臣表彰「科学技術賞(技術部門)」を受賞されたと伺いました。

ありがとうございます。地道にコツコツとやってきたことが認められ、少しほっとしました。しかし、まだまだ改善の余地があります。15年が経った今も道半ばですね。これで完結せずに、次へのステップとして生かし、より多分野に寄与しています。将来的にはスマートフォンの機能のひとつになるくらい、当たり前のものになっていてほしいですね。

産、官、そして学へ

―研究を継続しながら高専教員へ。キャリアを積んでいく際に軸となっていたものはあるのでしょうか。

やはり液晶の研究開発ですね。軸ではありますが、ここに注力し過ぎると頭でっかちになるのがわかっていたので、裾野を広げる気持ちは常に意識していました。実力主義社会を体感してみたいと思って外資系企業への就職を選んだし、自治体や国の政策にも興味があったので財団法人21あおもり産業総合支援センターのプロジェクトにも参加しました。

高専の教員となる前も、「他に自分が経験していないことはなんだろう」と思ったんです。そんな矢先にプロジェクトの終了と仙台高専での教員募集が重なり、次はここだ、と直感しました。これもまた、液晶の研究開発という軸があってこそのめぐり逢わせですね。

―高専教員として勤務してからの心境はいかがでしたか。

最初は学生の前に立って話すことにとても緊張していました(笑)。しかし、学生との距離が近く、一人ひとりと世間話や冗談を交えながらすぐに打ち解けたように思います。それまでの職場ではビジネスとしての関わりが大きかったので、余計に高専にきて学生とのつながりを深く感じています。教育の分野に来なければわからなかったことですね。

―今後の展望についてお聞かせください。

今、多くの地元企業や大学・高専と共同プロジェクトとして研究開発を推進しています。これも外資系企業で研究開発を、液晶先端技術研究センターでマネジメント経験をしたことが基盤となっている取り組みで、実用化を念頭にしたものばかりです。

これからも光や液晶をキーワードに、社会に役に立つ研究開発を進めていきます。

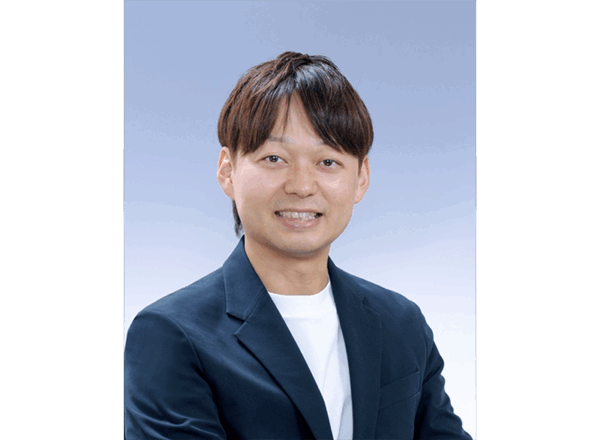

若生 一広氏

Kazuhiro Wako

- 仙台高等専門学校 総合工学科 教授

-470x458.jpg)

1991年 山形県立鶴岡南高等学校 卒業

1995年 東北大学 工学部 電子工学科 卒業

1997年 東北大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 博士前期課程 修了

2000年 東北大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 博士後期課程 修了

2000年 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

2002年 財団法人21あおもり産業総合支援センター 入職

2012年 仙台高等専門学校 地域人材開発本部 COOP教育センター 准教授

2014年 仙台高等専門学校 電気システム工学科 准教授

2016年 仙台高等専門学校 電気システム工学科 教授

2017年 仙台高等専門学校 総合工学科 教授

仙台高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

- 対話から関心を持った「オーラルヒストリー」 雑談を通して、学生に「面白さ」を導いていく

- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 助教

佐伯 彩 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授

杉本 憲司 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 夢だった月面開発研究がライフワークに! 高専を拠点に、国内初のレゴリスブロック量産に成功

- 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授

温品 達也 氏