家電製品をはじめとするあらゆる電子機器に組み込まれており、幅広い分野で活用されている「組み込みソフトウェア」に関する研究を行っている長野高専の芦田和毅先生。長野高専に着任された経緯や研究内容、これからの取り組みについてお話を伺いました。

大好きな地元・長野県での進学と就職

―先生のご経歴を教えてください。

生まれてから現在に至るまで、ずっと長野県に住んでいます。実家はリンゴやコメをつくっている兼業農家で、父は農業の傍ら、工業系の仕事をしていました。その影響から、幼い頃から工業を身近に感じていて、信州大学工学部への進学を決めました。

長野県は四季折々の景色や気候が魅力的で、優しく親切な人も多いことから、とても暮らしやすいところだと感じています。私は、そんな地元が大好きで、大学も就職先も県内で決めたんです。

―そこから、長野高専に着任されたきっかけは?

正直、大学に入った時点では教員になるなど考えたこともありませんでした。大学院のドクターコースに入った頃ですかね。自分のやってきたことを生かせる仕事として「教員」という選択肢が浮かぶようになってきたんです。ただ、人にものを教えるということは本当に難しいですし、「自分には務まらないのではないか」とも思っていました。

その一方で、大学院の時に取り組んでいた研究が非常に面白くて、もっとやってみたいという思いが強かったんです。これをもっと突き詰めて、「今までにないものをつくってみたい!」と思い、研究を続けられる仕事を考えるようになりました。

そのうえで県内での教育機関を考えた時に、母校である信州大学と長野高専の2つが候補に挙がりました。というのも、大学時代に高専生の優秀さを目の当たりにしてから、高専での教育に興味を持つようになっていたんです。

私が所属していた研究室には、高専からの編入生が数人いたんですが、どの学生も実践的な知識量や技術力を持っていて、大学1年生から上がってきた学生とは大きな違いがありました。そのような学生を育てている学校で、研究・教育をするということは非常にやりがいがあるのではないかと思い、最終的には長野高専で教員になることを決めました。

幅広い分野で困りごとを解決!組み込みソフトウェアの研究

―現在はどのようなご研究をされていますか。

「組込みソフトウェア」を中心としたシステムの開発を行っています。コンピュータと聞くと、まずはノートパソコンやスマートフォンなどを想像するかと思いますが、組み込みソフトウェアは、もう少し小型のものを指します。

たとえば、炊飯器やエアコンといった家電の中ですね。炊飯器であれば、決まった時間・決まった温度でお米を焚いて、何分間蒸らすという設定ができたり、タイマー機能があったり。そういった部分には、組み込みソフトウェアが使われているんです。

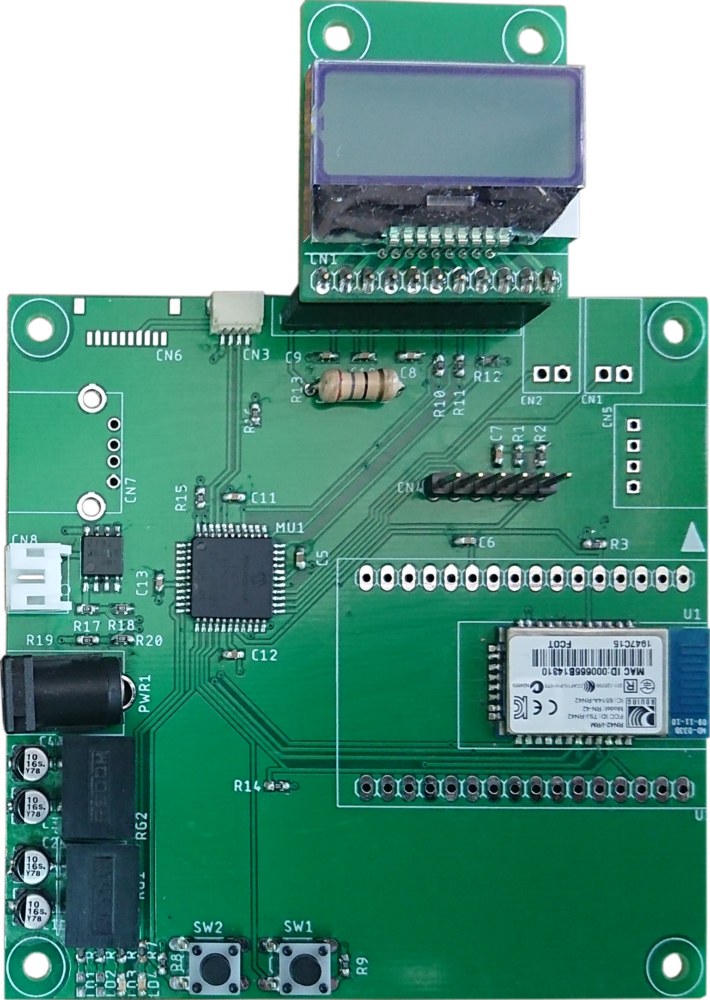

私の研究では、この組み込みソフトウェアを研究対象として、プログラムを書くところから基盤となるハードウェアの作製まで、トータルで取り組んでいます。

―具体的には、どのようなものを開発しているのでしょうか。

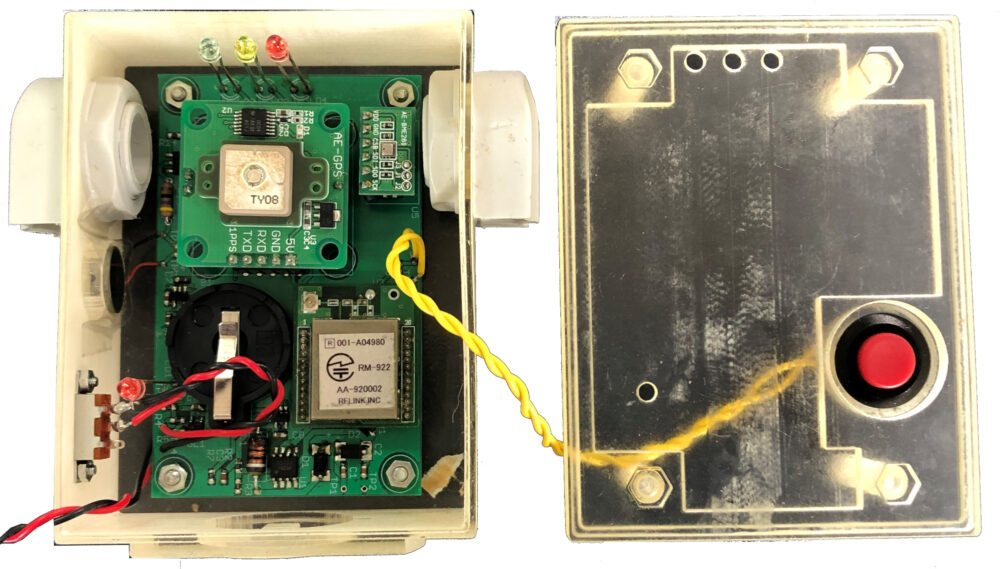

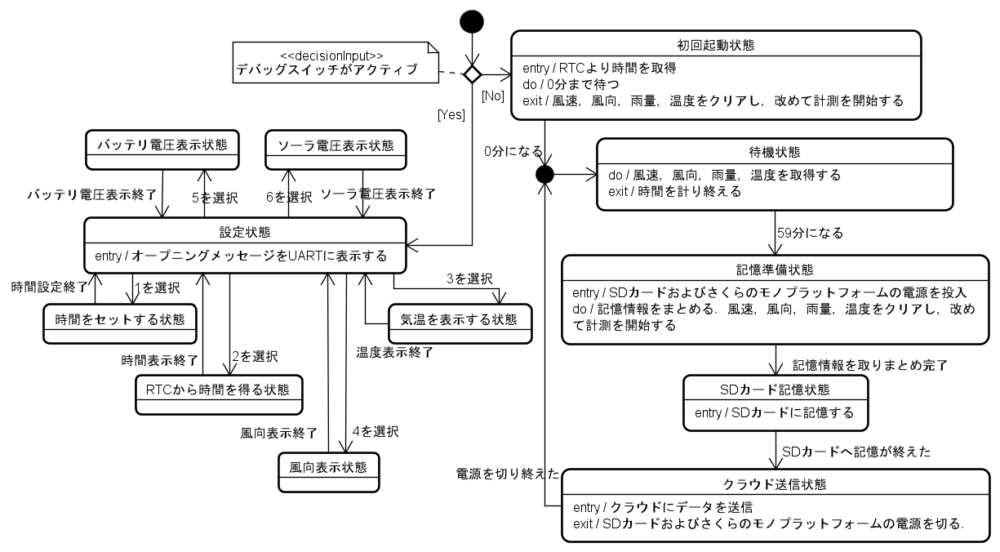

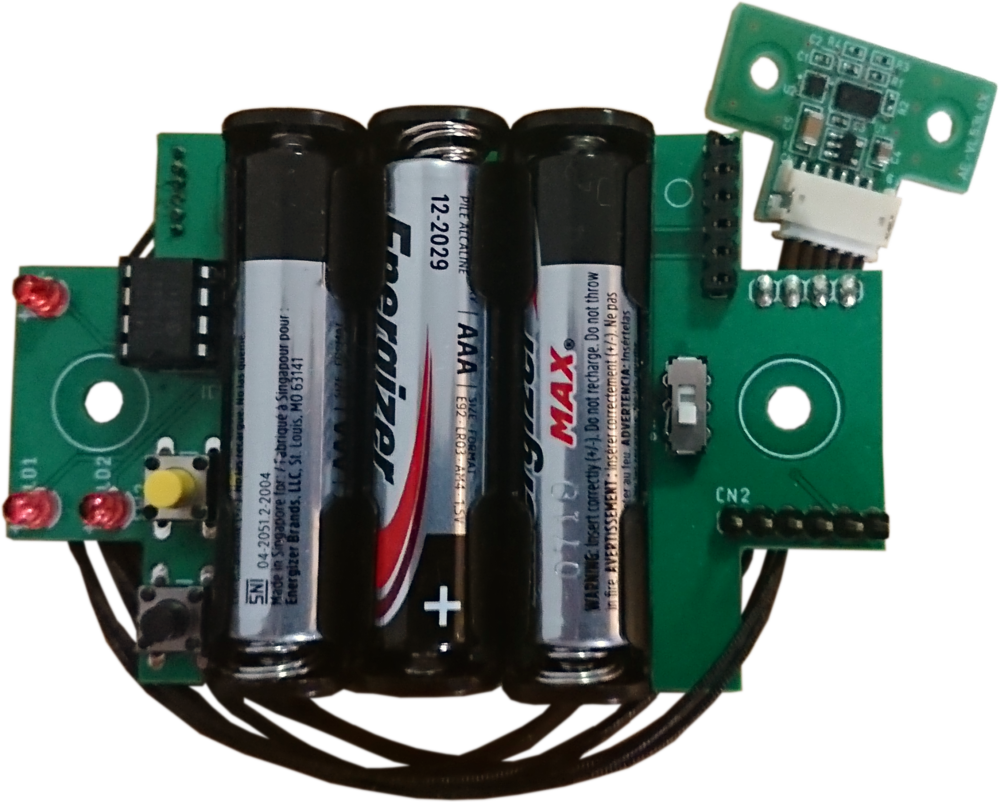

基本的には、依頼があったものをつくるというスタンスでシステム開発に取り組んでいます。最近ですと、本校の環境都市工学科で沼地の研究をしている先生から相談を受け、地下水位を測る機器を開発しました。

これまでは、塩ビ管を差し込み、ものさしで水位を測るという手法で1カ月に1回行っていたそうなのですが、これが非常に手間のかかる作業でして、負担も大きいという悩みがあったんです。

そのため、沼地に基盤を置いておくだけで、その場に行かなくとも自動的に水位のデータを確認できるというシステムを開発しました。これにより、既存のものよりも安価に、そしてリアルタイムで結果が見られるという、ニーズに対応したシステムを実現することができました。

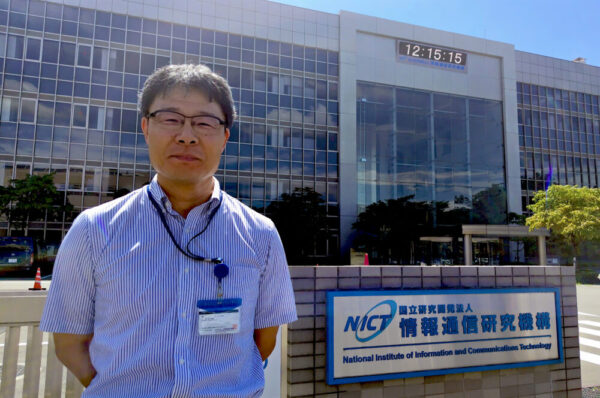

また、シンガポールへの在外派遣の際には、「スマートトイレ」に関する研究をしていました。簡単に言うと、トイレで用を足すことにより自動的に検尿をしてくれるというシステムです。これによって、尿に含まれている物質などを記録し、悪い状態が続けば、病院に行くことや食事に関するアドバイスを行うことができます。

このシステムがあれば、早期に体の異変に気付くことができますし、1つ1つの検査をするための手間を減らすこともできるんです。シンガポールは小さな国ですが、教育熱心で、情報系にかなり力を入れている国でもあります。そのため、現地での研究を通して、自身の研究の幅も広がり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

突き詰めて1つの研究をすることはもちろん素晴らしいことだと思いますが、私の研究では、そこに誰かのニーズがある限り、幅広い分野で検討することを心掛けているんです。

学科の垣根を越えて取り組む「社会実装教育」

―先生は、社会実装教育にも力を入れているそうですね。

私が研究対象とするのは企業や団体が実際に必要としているシステムです。そのため、学生と一緒に取り組むことで、学生のうちから社会のニーズと向き合う「社会実装教育」につなげることができるんです。

その際には、複数の学科の学生が参加するテーマについて指導することが多いです。電子情報工学科だけとなると、どうしても回路とプログラムにとどまってしまうのですが、たとえば、機械系の学科と協力すれば、より複雑な機構を持ったシステムを開発することができますよね。

複数学科の学生がそれぞれの専門知識に基づいて意見を出し合い、ひとつのシステムをつくり上げる。これは大学ではなかなかないことですし、高専のような小型の研究機関の強みだと感じています。

―今後の目標を教えてください。

私の研究は、大きく複雑なものを長期間かけてつくるというよりも、必要としている人のニーズに合ったものを短期間で提供するというイメージです。

そのため、革新的な技術を新たに開発するだけでなく、既存のものをうまく活用し、その人が実際に困っている問題を解決することが最重要です。実際、枯れてしまった技術を組み合わせることで、問題が解決されるという事例も少なくありません。

長野県には、中小企業もたくさんあります。それらの企業からニーズをくみ取り、自分がこれまで行ってきた研究や経験を生かしてお役に立てることがあれば、何でも受け入れていきたいと思っています。

ありがたいことに、いくつかのプロジェクトを動かすとそこからまた別のニーズが来るものです。来るもの拒まずの精神で今後も活動していきたいですね。

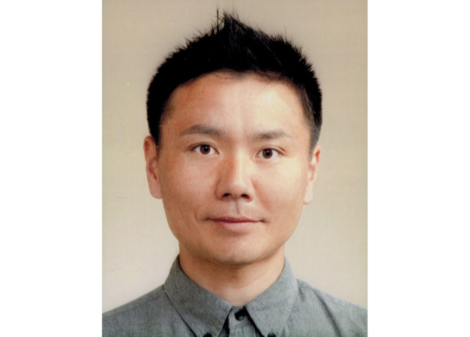

芦田 和毅氏

Kazuki Ashida

- 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 准教授

1998年 信州大学 工学部 情報工学科 卒業

2000年 信州大学大学院 工学系研究科 情報工学専攻 博士前期課程 修了

2004年 信州大学 経済学部 助手

2005年 信州大学大学院 工学系研究科 システム開発工学専攻 博士後期課程 修了

2007年 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 助教、2009年 同 講師、2011年から現在 同 准教授

2021年から現在 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 連携准教授

長野工業高等専門学校の記事

-600x451.jpg)

アクセス数ランキング

- クラゲと生物の共生関係に魅せられて13年。幼少期の原体験が天職に巡り合わせてくれた

- 広島大学 瀬戸内CN国際共同研究センター 特任助教

近藤 裕介 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 小さな感動・大発見を求めて——物理学者が挑む「超新星爆発」の謎の解明

- 沼津工業高等専門学校 教養科 教授

住吉 光介 氏

- アルバイト、闘病、フリーランス、転職——人生のさまざまな場面で道を切り拓く、高専で培った知識と技術

- 株式会社マティクスリテールサービス カーセブン岡山平島店/岡山青江店 店長

北野 敦司 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 勉強だけが学びではない。学生と受け継いでいく、研究室での「6つの基本方針」

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 教授

飯島 道弘 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

-300x300.jpg)