循環型社会の大切さを学び、材料工学に関する基礎的な専門知識と技術を身につける環境材料工学科で准教授を務める新居浜高専の平澤英之先生。大学生時代に出会った「誘導焼灼療法」の研究をいまも続けている先生が、研究者として教員として大切にしていることとは。

大学4年で研究の楽しさに気づく

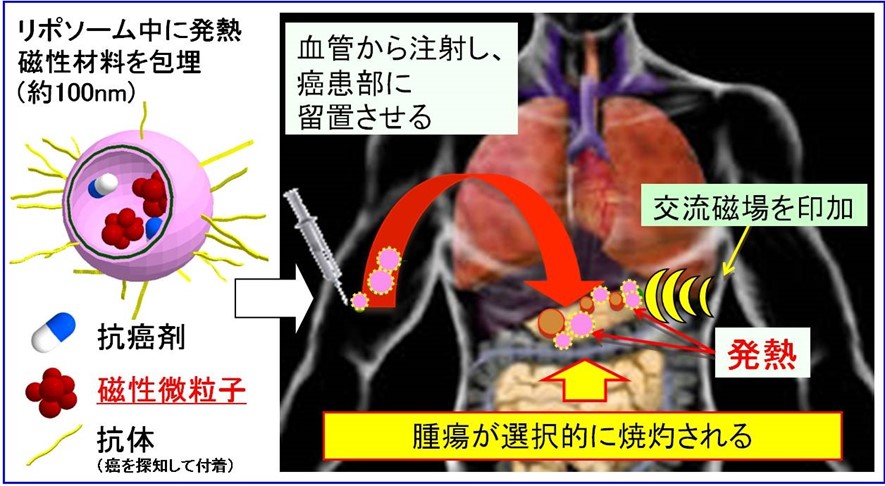

―先生が研究している「誘導焼灼療法」について教えてください。

簡単に言うと“がん”を治療する新しい材料を研究しています。IHのクッキングヒーターを想像してもらうと分かりやすいかもしれませんが、交流磁場により発熱する材料を生体内に投与し、がんの細胞部位にのみ磁性材料をとどめることで、材料が自らがんの腫瘍を探知して加熱治療できるようになる仕組みです。

一度加熱した部位には、がんに対する免疫機能を持った「ヒートショックプロテイン」というたんぱく質が発現するため、転移を避けて完治することができる新しい治療法として期待されています。

―なぜこの研究を?

大学4年生の頃に、恩師の一人である指導教員の先生が、ちょうどこの研究を始めたんです。国内外で研究をしている機関はすでにあったのですが、マウスやラットなど小さいものを対象にした実験が主流で、人間に利用するのは難しかった。そこで「もっと幅広く使える材料を作れないか」ということで研究が始まりました。その話を聞いて「自分もやりたい!」と思ったのが、始まりでしたね。

実を言うと、それまでは卒業して就職するつもりでした。でも先生も初めての研究に携わり、分からないことを先生と一緒になってたくさんの有識者のもとを尋ね、知らないことについて調べて新たな発見に出会ったりするという過程が楽しくて。「研究ってこんなに魅力的なものだったのか!」と感動したのを覚えています。そこからもう20年近くずっと誘導焼灼療法の研究を続けていますね。

―20年近くも続けられるモチベーションは何でしょうか。

実は、あまり人には言っていないことなんですが、長年バンド活動に力を入れていて、誘導焼灼療法の研究に出会うまでは、ほぼ音楽のことしか考えていなかったんです(笑)。研究に出会ってからもライブハウスと研究室を行き来する生活が続いていて、インディーズの大会でいいところまでいったこともありました。

博士3年まで進んだときのことです。知り合いが結婚式の余興で歌を披露した姿を見てハッとしたんです。私は「音楽」の力で誰かの支えや力になりたいと思っていたのですが、それは無理して有名にならなくてもできること。今の「研究」を完成させられたらもっと直接的にいろんな人の力になれるのではないか、と。

音楽をやめて研究を続けても「誰かの支えになる」という夢はかなえられる。だったらもっと研究を続けてみようと決意し、いまに至ります。高専で学生たちに指導しているのも、学生たちの力になりたいという思いが強いからと言えると思います。

学生は、ともに研究を進める仲間

―誘導焼灼療法は、学生も一緒に研究しているのでしょうか。

はい。学生も「共同研究者」の一員として関わってもらっています。学生と教員という関係よりも、一緒に仕事をする仲間という意識が強い。一人ひとりが「これは自分の研究なんだ」と責任をもって取り組むことで、多くの経験や自信を得てほしいと考えています。

―研究活動に教育が加わったことで感じるおもしろさはありますか。

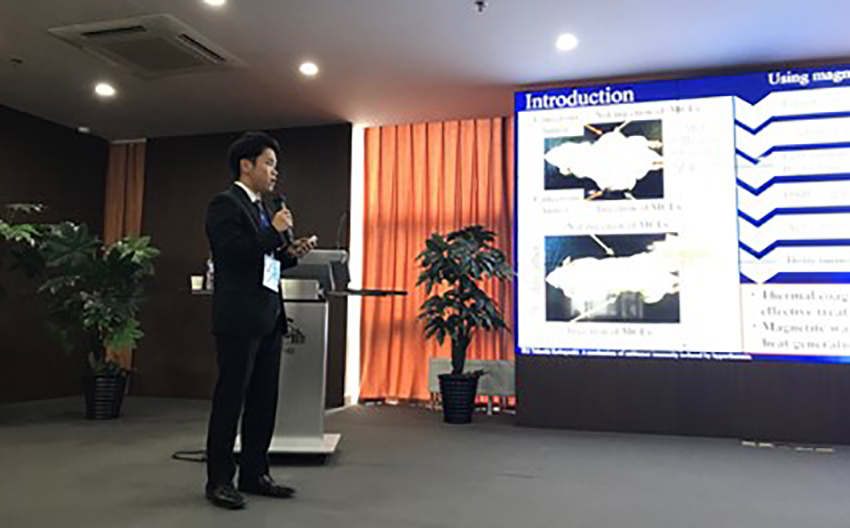

学生の成長を感じたときですね。私の研究室では、学生全員に国際会議発表への出席を義務づけています。つまり、強制的に研究内容を英語で発表しなければならない場を作っているんです。英語が苦手であろうと関係ありません。みんな、努力して勉強を重ねていきます。

だから、TOEICのスコアが平均で200点以上あがる学生が多いんです。この前まで「自分にできるわけがない」と嘆いていた学生が、力をつけて実際に発表の場に出た後、「また挑戦したい」と言ってくれることもよくあります。そんなたくましい姿を見ると、うれしさがこみあげてきます。

自信と経験を身につけて道を切り開いてほしい

―学生に教えるうえで大切にしていることは。

選択肢を広げることです。学生に国際会議発表を義務づけているのも「こんな広い世界があるんだ」「海外にだって行けるんだ」という選択肢に気づいてほしいからです。高専は自分が学びたいと思えばたくさんの経験ができる場所。そうした高専生ならではの魅力を見つけて、自分自身でどんどん道を切り開いていけるよう、サポートし続けたいと思っています。

―今後の目標を教えてください。

研究者としての目標は、やはり誘導焼灼療法の研究を実現させて、困っている方々を助けるということです。なかなかスムーズにはいきませんが、これまでに私が培った知見や学術的な解明を少しでも残して後世に繋げていきたいと思っています。

指導者としての目標は、知識を実践する場所を学生たちに作ってあげたいということ。みんな非常に優秀で、素晴らしい知識を持っているものの、うまく活用できていないんじゃないかと感じることがよくあるんです。だから「この知識はこんな応用もできるんだ」ということをもっと伝えていきたいですね。

平澤 英之氏

Hideyuki Hirazawa

- 新居浜工業高等専門学校 環境材料工学科 准教授

1999年 愛媛県立西条高等学校 卒業

2003年 愛媛大学 機能材料工学科 卒業

2008年 愛媛大学大学院 理工学研究科 博士後期課程 修了

2008年 新居浜工業高等専門学校 環境材料工学科 助教

2015年 新居浜工業高等専門学校 環境材料工学科 准教授

新居浜工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- クラゲと生物の共生関係に魅せられて13年。幼少期の原体験が天職に巡り合わせてくれた

- 広島大学 瀬戸内CN国際共同研究センター 特任助教

近藤 裕介 氏

- 幹部自衛官から大学研究者へ転身、そしてベンチャー創業。全ての経験を、目の前にいる高専生の学びにつなげたい

- 東京工業高等専門学校 機械工学科 准教授

原口 大輔 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 小さな感動・大発見を求めて——物理学者が挑む「超新星爆発」の謎の解明

- 沼津工業高等専門学校 教養科 教授

住吉 光介 氏

- アルバイト、闘病、フリーランス、転職——人生のさまざまな場面で道を切り拓く、高専で培った知識と技術

- 株式会社マティクスリテールサービス カーセブン岡山平島店/岡山青江店 店長

北野 敦司 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

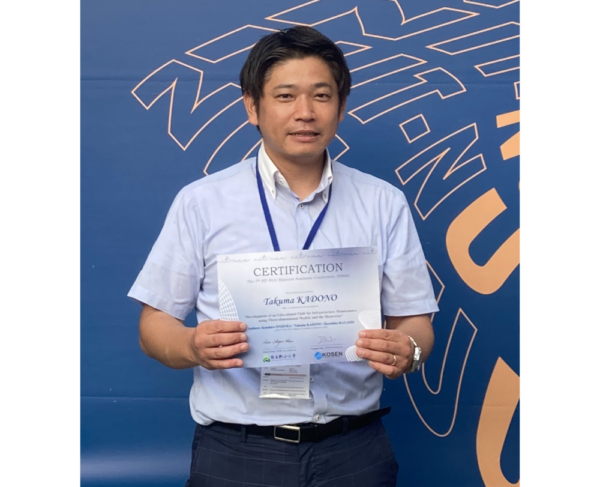

角野 拓真 氏

- 勉強だけが学びではない。学生と受け継いでいく、研究室での「6つの基本方針」

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 教授

飯島 道弘 氏

- 高専から東京大学大学院へ。進学して感じた「高専の強み」と、「進学するメリット」とは?

- 東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻(東京大学総合研究博物館 所属)

廣田 主樹 氏

東京大学大学院 理学系研究科 生物科学専攻(国立科学博物館 所属)

山本 真生 氏

-300x300.jpg)