高専ロボコンや廃炉創造ロボコンのサポートのほか、地域の課題をものづくりの力で取り組む「社会実装教育」に力を注がれている、一関高専未来創造工学科機械・知能系 教授の藤原康宣先生。これまでの研究テーマや、先生のものづくりへの想いが詰まった授業について伺いました。

勤続20年以上の高専教員生活

―大学ご卒業後に赴任されてから20年以上、一関高専で教鞭をとられているそうですね。

私は生まれも育ちもずっと岩手県なんですが、出身は盛岡市なんです。盛岡と一関って同じ岩手県ですが100㎞くらい距離があるので、高専の存在自体は学生の頃まではあまりピンときていませんでした。ただ大学の時に高専教員を探しているということを聞き、縁あって一関高専に赴任させていただきました。

赴任した当初は、研究がそこまで盛んではなかったということもあって、牧歌的な雰囲気だったように思います。昔は学生もマニアックというか、すこし尖ったイメージの子が多かったですが、今は素直で真面目に取り組む学生が増え、学生の印象も変化していきましたね。

―先生はロボコンや廃炉ロボコンの指導もされていると伺いました。

赴任してからずっと、というわけではないのですが、2007年頃からは継続して高専ロボコンの指導をしています。本校には「機械技術部」という部活動があり、この部から毎年高専ロボコンに出場しています。「廃炉創造ロボコン」には、部活動のほか私の研究室からもチームを出場させて、研究テーマの1つとして取り組んでいます。

部のなかでは、学生たちがかなり主体的に取り組んでくれているので、全体のオーガナイズやスケジュール管理、また技術面でのアドバイスを行っているくらいで、正直私が口を出すことはほとんどないんです(笑)。とくに高専ロボコンは、アイデア対決が大会のメインテーマですので、アイデア出しについては、学生の自由な発想を尊重していますね。

.jpg)

おかげさまで高専ロボコンでは2012年と2018年に全国大会優勝、廃炉創造ロボコンではほぼ毎年賞を受賞していまして、取り組んでもらった学生には感謝しています。

社会実装教育が直結した研究内容

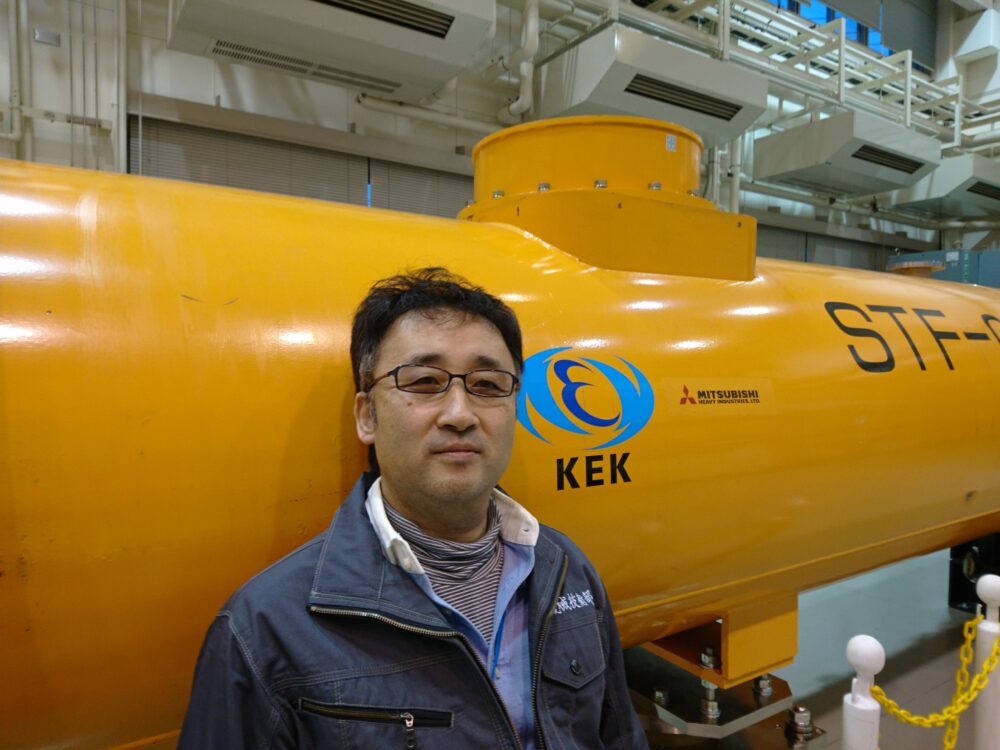

―ご研究テーマのひとつ「ILCクライオモジュール位置調整機構『アクティブムーバ』の開発」について教えてください。

ILC(International Linear Collider=国際リニアコライダー)とは、国際協力によって設計開発が推進されている次世代の直線型加速器で、全長約20㎞の直線状の地下トンネル内で、電子と陽電子を光速に近い速度まで加速させ、正面衝突させるという実験装置になります。この建設を岩手に誘致し、10年20年と研究を続ける国際研究拠点となることが期待されているのですが、その実現に必要な技術のひとつを、私の研究室で取り組んでいるんです。

クライオモジュールは、内部に電子ビームを加速させる超伝導加速空洞を収めた断熱容器で、ILC実現のための要となる技術です。全長12mでILCではこれを次々と接続し、全長20kmもの直線型加速器を構成します。

そこで問題になるのは,モジュール間の接続部に位置のずれが生じることです。ずれが生じると、効率よくビームが加速できなくなり、ビーム出力が低下するという問題につながります。現状の試作機では、このずれをボルトを回して手動で調整しているのですが、実際のILCではこれを自動で調整できる装置が求められています。

私の研究室で開発しているアクティブムーバは、この位置調整を自動で行うための装置です。クライオモジュールは約12tととても重く、位置決め精度として約10ミクロンの精密さが要求されます。開発中のアクティブムーバでは機構の工夫により、小さいモータでこれらの要求を満足できる仕組みを開発しました。

研究室では実物の7分の1スケールの装置を使って、機構の検証をしています。現在は実物大のクライオモジュールに対応したアクティブムーバの開発を進めており、今年春その試作一号機が完成したところです。こちらは県内企業とKEK(高エネルギー加速器研究機構)との共同研究という形で取り組んでいます。

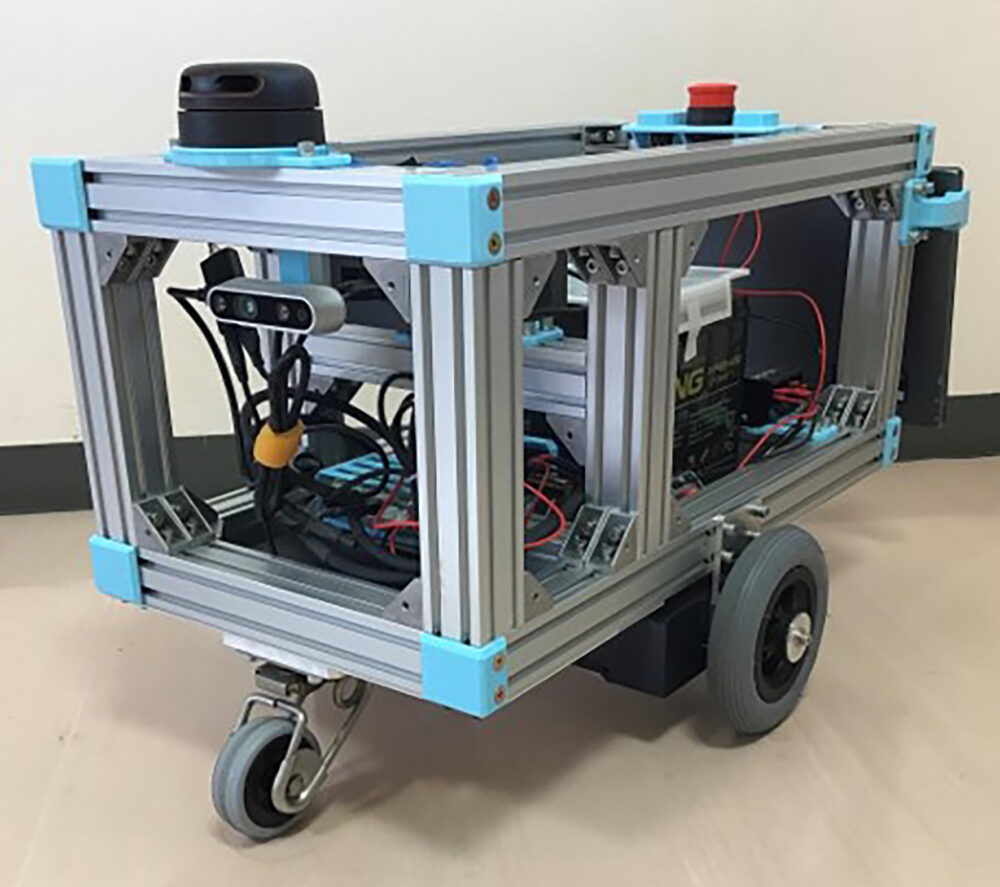

―移動ロボットのプラットフォーム開発についても詳しく教えてください。

もともとは東京高専の多羅尾進先生を中心に始まった研究です。毎年3月に東京高専が主幹となって「社会実装教育フォーラム」というコンテストを開催しています。これは実社会における課題を解決するために、学生が1年間取り組んだ社会実装の取り組みを、コンテスト形式で発表する場なんですが、私の研究室からも毎年出場していて、何度か賞もいただいてきました。

このコンテストや、ロボコンなどを通して多羅尾先生と繋がり、その際に移動ロボットをプラットフォーム化できないかという話が出たのがきっかけで始まったプロジェクトになります。ほかにも和歌山高専の津田尚明先生とともに3高専で取り組んでいます。

ロボットって製作するのに、ものすごい時間がかかるんですよ。例えばソフトウエア開発の場合、どこかの企業課題に取り組む際には、その場にパソコンひとつあれば解決できちゃうこともあるんですが、ロボットの場合はそうはいきません。

企業から「こういうものをつくってください」「ここをもっとこうしてください」という要望があると、パーツからつくり直さなくてはいけないので、時間がかかるんです。そこで、何かしら時間短縮できることがあればと、プラットフォームをつくることになりました。

移動ロボットのプラットフォームというのは、何かほかのロボットをつくる際のベースとなる母体のことです。移動体として、動く装置としての母体をワンパッケージで提供し、その上に、例えば見守りロボットをつくる場合なら見守り用のカメラを組み合わせるとか、それぞれつくりたいロボットに合わせて活用できる母体を開発する取り組みです。

私の専攻は機械系なのでロボット製作が中心になってきます。ですので基本的には何か機械やロボットをつくって課題解決に取り組むとか、地域との共同研究に取り組んでいることがほとんどになります。ILCのアクティブムーバの開発や、移動ロボットのプラットフォームの開発もそうですが、どの研究も社会実装に繋がる研究になっているんだと思い、取り組んでいます。

実際のものづくりで得られる知見を大事にした授業

―授業でも、ものづくりを意識した実習・実験を積極的に取り入れているそうですね。

.jpg)

学生が研究室に配属される際に、すぐにでもロボットがつくれる状態にしたいという思いがあり、低学年から何かをつくる実習を取り入れていますね。

例えば機械の設計という観点でいうと、例えば車のジャッキも機械なので、ジャッキを設計して製作するというのも機械科のカリキュラムのひとつです。ですが、私自身が学生の頃には、設計して終わりということが多く、実際にものをつくるという機会があまりありませんでした。そうした経験から、教える立場になって、いまの学生にはできるだけものをつくる経験を積ませたいなと思っているんです。

とくに本校では3D-CADが使えるので、どんどん活用して使いこなせるようになるといいと思うんです。科目によっては、単に3D-CADの使い方だけを教えるとか、あるいは何かソフトの中で組み立てるだけということもあると思うんですが、私の授業ではロボットを設計してつくるところまでやってもらっています。やっぱり学生のうちに製作の苦労も知らないとね(笑)。

.jpg)

授業にも展開して、ロボコンをやっていない学生でもロボットがつくれるとか、3D-CADを使ってモノがつくれるとか、そうやってものづくりの裾野を広げていけたらと思っています。本校のロボコンチームが強いのも、そのおかげだと私自身は思っていますよ(笑)。

また座学授業でも、できるだけ問題を解かせる内容にするとか、あとは3D-CADを使ってシミュレーションをさせるなども行っています。そうして理論とシミュレーションの結果を照らし合わせて、ああだこうだと議論が進むので、学生にいろいろやらせるような仕組みを考えるようにしています。3D-CADが使えるものについては、どんどん取り入れていますね。理論だけでなく、できるだけこうした実習を取り入れ、理解を深める学習を今後も取り組んでいきたいと思っています。

藤原 康宣氏

Yasunori Fujiwara

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 機械・知能系 教授

1996年 岩手大学大学院 工学研究科 機械工学第二専専攻 修了

1996年 一関工業高等専門学校 機械工学科 助手

2007年 岩手大学大学院 工学研究科 生産開発工学専攻 修了

一関工業高等専門学校の記事

一関高専体育館-2-1-600x395.png)

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏