-800x546.jpg)

組織的な研究チーム「ICLab.」では、これまでになかった“人材育成を軸としたしなやかな産学連携”スタイルで活動することで成果を上げ、企業との信頼を築いてこられました。前編に引き続き、後編ではICLab.メンバーの皆さんに人材育成や教育についての話を伺います。

ICLab.の活動を通して、社会人としての能力を高める

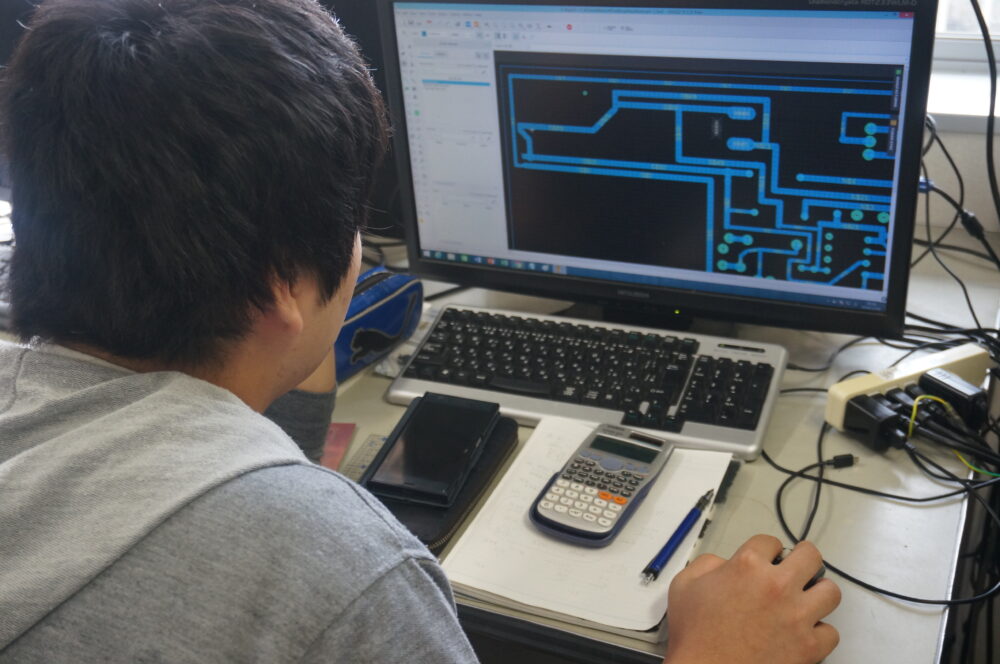

―起業を経験された先生方がおられて、産学連携の取り組みも盛んなICLab.では、学生のうちから社会人としてのスキルが身に付きそうですね。

.jpg)

石川:ICLab.では多くの企業にスポンサーとなっていただいているので、学生が研究室在籍中から企業・起業を意識した研究ができます。起業しようという気持ちがなくても、社会人基礎力や「自分が経営者だったらどう判断する?」という能力は必須です。その2つを専門技術に付加して実践的に学ぶことができるのがICLab.なんです。

ICLab.は会社のような仕組みで動いており、それぞれの教員の役割分担を学生に見てほしいと思っています。ベンチャーはそれぞれが各々の能力を生かせないと成り立たちません。個々の高専生の力は凄いので、お互いの特徴を理解し合うことを、企業との関わりなどを通じて学生時代に理解してもらいたいというのがICLabのベンチャー教育です。

私が起業した会社は、インターネット黎明期ということもあり、ありがたいことに多才なメンバーに恵まれ、色々な支援や助言を受けて、地域で頼られるIT企業として認知していただいていました。しかし、私を含めた主要メンバーが離脱した直後に幕を下ろしたという苦い経験があるんです。その時の反省点やうまくできていなかったことを、いまのICLab.運営に生かしています。

よく、いつまた会社を始めるんですか?と聞かれますが、私はもう有明高専からどこにも動きませんよ(笑)。だって、ASKプロジェクトをはじめ、卒業生がたくさん育ってくれているから、教師として応援するのが使命ですよね。そして、ICLabの教職員は全て同じ思いで日々学生教育に取り組んでいます。

―みなさんは、それぞれ学生と接する上で心掛けている点などありますか?

井上:学生の言葉をちゃんと聞き、彼らの自主性とやる気を重んじて研究テーマを決めさせるなどしていますね。ただ高専生はポテンシャルが高いですが、良くも悪くも高専の中に収まっているという印象があります。私自身もそういう学生の1人だったのですが、大学院に進学して、友人や先輩方のレベルの高さや知識量の差、視野の広さを思い知らされました。

ですので、コンテストや学会発表・共同研究など、もっと外部の人と接する機会を多くつくってあげることが私の役割のひとつだと思っています。そういう機会を通じて、高専以外の世界を知ってもらいたいなと思います。

野口:井上先生が言われたように、やっぱり学生の可能性を我々が潰しちゃいけないなと思っています。石川先生からも学生時代にいろんなコンテストのチャンスをいただいてきましたので、同じようにやりたいという子がいたら全力でサポートするようなイメージで取り組んでいます。

また我々の研究チームは、学生も含めてFacebookのチャットで繋がっています。学生の問いに対するレスポンスも俊敏ですよ。こうしたことも石川先生から教わったことの一つで、学生とのコミュニケーションを密に、素早く、簡単に行えるツールとして昔から活用しています。

清水:高専生は天才だと、赴任時から思っているんですが、それでもごくたまにやんちゃな学生だっているんです。でもみんな最終的にはしっかり研究に励んでくれる。だからここ最近では学生を信じ、進め方から何から彼らに任せてみようと思って取り組んでいます。外部の人には礼儀正しく接し、卒研もいつの間にか朝から晩まで一生懸命取り組んでくれるので、高専生の能力の高さは本当にすごいなと日々感じているところです。

石川:私は着任当時からずっと「常に前向きに、常に自分のSTORYを描き、常に感謝の気持ちを忘れず、誠実に行動」と学生たちに伝えています。私が通っていた八女工業高校の校訓が、「誠実・勤勉・協調」なんですが、それをもとにした指針で、基本的なことをしっかりやれる人になってほしいなという思いで接しています。

あとは「子どもたちの成長に休みは無い。だから、伝えられる事は今伝える・全部伝える」ということもモットーにしています。さっき話に出たFacebookのチャットもそうなんですが、24時間対応です。学生たちの成長を止めるようなことはしたくないので、すぐ伝える・すぐ行動を起こすということの模範を教職員全員で示しています。

そういうことを習慣化していけば、社会に出てからもきっと役立つと思うんですよね。なんか私って、ベンチャーのイメージが強すぎて、お金お金って言ってるように見えるらしいのですが、けっこう教育熱心なんですよ(笑)。

研究と教育の両輪を支える「教師」としての思いとは

―今後、研究・教育の面ではどのようなことにチャレンジしていく予定ですか。

清水:そうですね、集積回路に関することをメインでやっていき、野口先生がメインにされている尿量計測の回路を今後進めていく予定です。今後おそらく予防医療などで生体計測なんかは流行ってくると思うので、その辺を強化していきたいなという思いがあります。

またそこは集積回路の基本が詰まっている研究分野でもあるので、教育の方に落とし込みながら、研究を進めていきたいと思います。ベースは集積回路にありながら、あとはこれからまたマッチングラボ関係の研究も始まってくるので、その辺も進めていきたいです。

井上:もともと大学院のときに画像関係の集積回路・デジタル回路を研究していたので、引き続きそこには取り組んでいきたいと思っています。要は、画像処理をやるときに、どういう集積回路をつくると高速化や低消費電力化が可能になるかっていうところですね。

石川先生・清水先生・野口先生はアナログ回路が中心だと思うんですが、私はデジタルの方がメインですので、そっちを中心に取り組み、今後うまくICLab.と絡めて活動していきたいと思っています。

野口:先ほど清水先生もお話されましたが、大学院時代から取り組んでいる尿量計測の研究を軸に、IoTやAIの要素を取り入れながら発展させていきたいです。将来的には取得したデータの解析や処理の部分で井上先生のデジタル回路ともコラボできると嬉しいですね。

今年は初めての担任で3年生を受け持っているのですが、自分自身も石川先生からそうして頂いたように、電子回路やビジネスの楽しさを少しでも学生さんたちに伝えていけたらと思っています。「高校3年生でオペアンプの設計しました!」なんてカッコよくないですか?(笑)

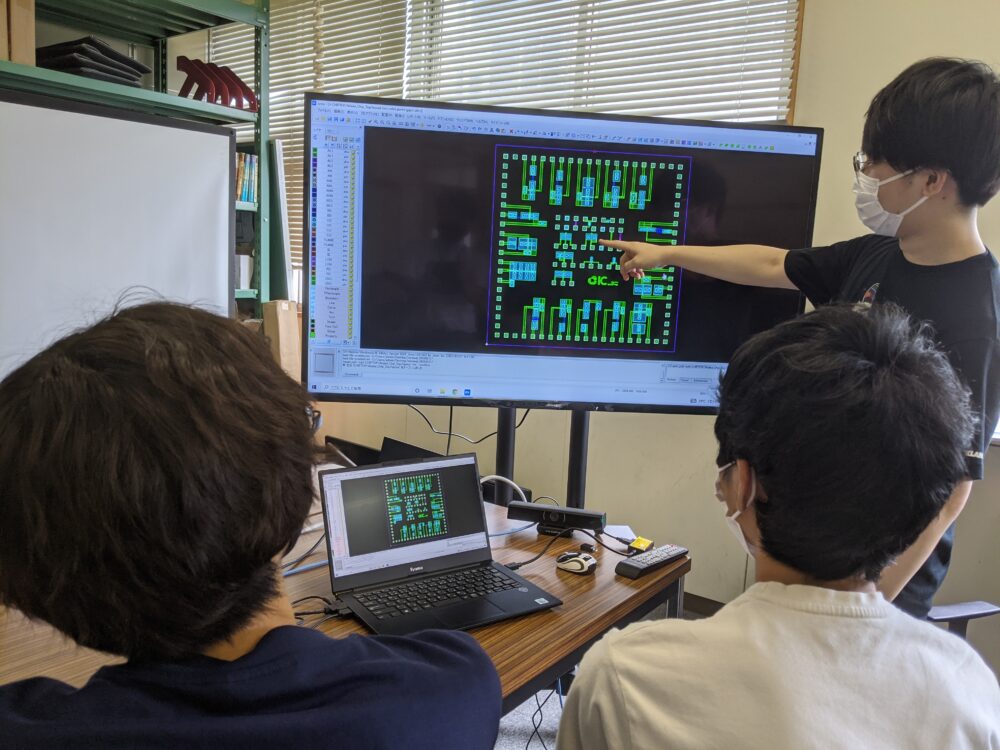

石川:皆さん立派な先生になられましたね(笑)。そろそろ引退しても良いのではないかと思うぐらいです。ICLab.に集ってくれて本当にありがとうございます。私に喋らせるといつまでも喋っているので、最後に、ちょっとだけ教育に関して。

これもずっと学生さんたちに話しているんですが、校訓をしっかり守れる人、きっちり言える人になってほしいと思っています。これはICLab.でもずっと言っています。意外と高校とか卒業したときに、校訓言えない人って多いんですよね。有明高専の校訓は「進取創造・和神養素・友愛協調」。これだけ覚えて実践できる人になってくれれば大丈夫と思っています。

.jpg)

最後に、我々は教員・研究者である前に「教師」でなければならないと思っています。天才な学生さんたちとの格闘は毎日楽しいけど大変です。歩みを止めないように私達が背中を見せて追いかけても追いつけないぐらい努力する必要があると思っています。他の3人の先生と違って、時々私は踊り場でお休みしてるので学生さんは見つけやすいと思いますけどね(笑)。

いつも思うのですが、私、電子回路が専門なんですよ。意外と本も書いていて、研究もしてますので、是非、著書とかも買っていただき「あ~、石川先生はベンチャーとか産学連携だけじゃなくて、電子回路が専門なんだ~♪」と思い出してあげてくださいね(^^)。

貴重なインタビューありがとうございました。

【石川先生と木村情報技術の関係がわかるマンガ】

https://www.k-idea.jp/15th-anniversary/assets/img/manga/KIT15th_Manga_AllStory.pdf

【野口先生とASKプロジェクトの関係がわかるマンガ】

https://ask-project.net/history-manga/

有明工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏