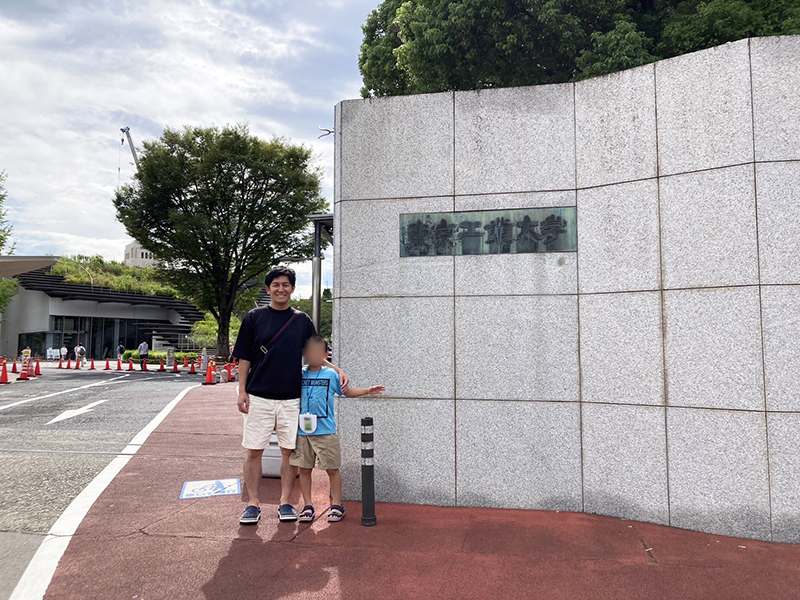

群馬高専を卒業後、筑波大学、東京工業大学(現:東京科学大学)の大学院での研究を経て、現在は同大学で研究と教育に携わる相川先生。博士課程進学の決断や社会人経験を通して見つけた自分らしい研究のスタイル、そして、高専時代の部活動や編入試験の経験が、今の研究生活をどう支えているのか。相川先生にこれまでの歩みをお話しいただきました。

なかなか馴染めなかった高専で、支えになった部活動

―高専を意識するようになったきっかけを教えてください。

中学時代、バスケットボール部の先輩が群馬高専に進学したことが、高専という存在を知った最初のきっかけです。それまでは「高専」という言葉すら聞いたことがなく、どんな学校なのかも全く知りませんでした。

.jpg)

両親が文系で公務員のような職業に就いていた影響もあり、当時の私は「自分も自然と普通高校に進み、地元で就職するのだろう」と漠然と考えていました。そうした「将来の見通し」が早い段階で決まってしまい、どこか閉塞感や悲観的な気持ちを抱いていたのを覚えています。

そんな中、先輩が進学した高専という学校の話を聞き、「そんな選択肢もあるのか」と衝撃を受けました。特に、理数系科目が得意だった私にとって、高専のカリキュラムや専門性の高さは非常に魅力的に映りましたね。

また、当時は「IT革命」という言葉が世間で盛んに使われており、情報技術や工学分野への関心が高まっていた時期でもありました。そうした時代の流れも後押しとなり、電子情報工学科への進学を強く志すようになりました。

―高専入学後にカルチャーショックなどはありましたか。

はい。入学してすぐ、すでにプログラミングに興味を持っていた同級生たちが、自分でコードを書いたり、電子工作に取り組んだりしている姿を目の当たりにして、ものすごく驚いたのを覚えています。「プログラミング」という言葉は知っていたものの、実際に手を動かして何かをつくったことはなかったので、彼らとの大きなギャップを感じました。

私のいた電子情報工学科では、入学前からプログラミングや電子工作に慣れている学生と、私のように理数系が得意という理由で高専を選んだ学生とで、はっきりと二極化していた印象があります。私は完全に後者のタイプで、テストでは点が取れるものの、授業で学んだ内容が頭の中でうまく繋がらず、なかなか「分かった」という感覚を持てませんでした。高専のもつ空気にもなじめず、最初のうちはしんどい思いもありました。

―部活動は何をされていたのですか。

中学と同じくバスケットボール部です。クラスとは異なる人間関係の中で、仲間と目標を共有し、協力し合うことができたバスケットボール部の活動は、入学当初の私にとって大きな支えでした。その経験が、学業面で感じていた不安を和らげてくれたのだと思います。

4年生になるとキャプテンを務めることになり、自分たちでチームの目標を設定し、運営するという貴重な経験も得ました。ときには後輩と衝突することもありましたが、そうした中で培った「仲間をまとめる力」や「モチベーションを保つ力」は、現在の仕事にも確実に生きています。部活での苦労は、今となってはかけがえのない思い出です。

クラスの方でも、5年間ずっと同じメンバーだったこともあり、次第に関係も深まりました。学びの面でも、3年生に差し掛かるころには、論理回路を扱う実験を通じて、ハードウェアの構造とプログラミングの関係がだんだんと分かってくると、少しずつ面白さを感じ始めました。自分が学んでいる内容同士が頭の中で有機的につながり始めたことで、そこから勉強も、そして学校生活全体も、ぐっと楽しくなっていきました。

高専と大学での学びがどちらも生きた、光通信分野の研究

―大学編入を目指した経緯と、その過程について教えてください。

群馬高専は進学率が高かったため、大学編入を目指すのは自然な流れだったと思います。私自身、もともと物理寄りの学問に興味がありましたし、当時はプログラミングに食傷気味だったこともあって、情報工学よりも応用理工学へシフトしようと考えていました。特に、材料系やデバイス系の学問に対する関心が強く、より広い視野で学べる環境を求めていましたので、関東圏の総合大学であり、就職を見据えても良い選択肢だと思われた筑波大学への編入を決めました。

4年生で部活を引退してから本格的に受験勉強を始めましたが、正直、モチベーションを維持するのは簡単ではありませんでした。当時の高専には受験指導のようなものはなかったので、自分の現在の学力を客観的に見極め、どの分野にどれだけの勉強が必要かを見立てたうえで、勉強方法や時間の使い方を自分で組み立てていかなくてはなりませんでした。この「自分で課題を設定し、仮説を立てて試行錯誤する」プロセスで学んだことは、今も日々の研究において大きな支えになっています。

―大学・大学院での研究について教えてください。

大学では、材料分野、具体的には「チタン合金における形状記憶特性」に関する研究に取り組みました。しかし、現象としては興味深かったものの、実際の研究では、理論よりもノウハウや経験則が重視される印象が強く、自分がやりたいこととの間に少しズレを感じまして……。次第に、より原理に基づいて狙い通りのアプローチが可能な分野に関心が移っていきました。くわえて、対象とする物理現象が自身の志向と合致していたことから、光通信分野に惹かれるようになりました。

大学院の修士課程では、光通信を専門とする東京工業大学の研究室に進学し、光領域での誤り訂正に関する研究に従事しました。巡回符号や畳み込み符号といった符号理論の考え方を、光の領域でどう実装するかを追求する内容で、非常に刺激的な研究でしたね。奇しくも、このテーマは、高専で学んだ電子情報、大学で学んだ応用理工の中間に位置するような領域で、自然と自分のバックグラウンドが生かされていきました。

また、同じデバイスを扱う博士の先輩と議論する機会も多く、理論と現象を突き合わせながら深く考える楽しさを知りました。このときの経験が、研究を続けていきたいと思う大きなきっかけになったのです。

電気を光で代替する“ナンセンス”にあえて挑戦する

―その後、KDDIに就職されています。

光通信の世界記録を当時保持していたことが志望理由のひとつで、希望していた研究所で勤務することになりました。ただし、実際に配属されたのは、光通信とは異なる、ネットワークの高レイヤに関わる部門。社会人の最初の経験として、多くの学びや魅力的な業務に触れることもありましたが、一方で「このままで良いのか」という漠然とした想いを抱くようになったのです。ちょうどその頃、「終身雇用の崩壊」が社会的に話題となっていたこともあり、自分のキャリアを見つめ直す気持ちが強まっていきました。

―そして、博士課程に進学されています。その後のキャリアについて教えてください。

在職中に日本学術振興会の特別研究員(DC1)に応募し、採用されたことをきっかけにKDDIを退職して博士課程に進学しました。修士課程と同じ研究室に所属し、光通信における誤り訂正の研究を引き続き実施。この時期に、自分に合った研究スタイルを確立できたと感じています。

博士課程修了後は、大学や高専を中心に就職活動を行い、その中で縁のあった沖縄高専に教員として着任しました。教員として高専に戻ることには、少し照れくささもありましたが、「今は教員という立場を演じているんだ」と自分に言い聞かせながら学生と接していました。

ところが不思議なもので、数年も経つうちに自然と教員らしい振る舞いが板につくようになりました。沖縄という土地柄もあってか、学生は素直な子が多く、教職にはやりがいを感じる日々でした。また、同僚の先生方は熱意にあふれ、人としても尊敬できる方ばかりでした。自分にとって理想的な職場だったと感じています。

セカンドキャリアを沖縄高専で築けたことに、心から感謝しています。5年間勤め、その後、現在は出身大学でもある東京科学大学の未来産業技術研究所で、研究と教育に携わっています。

―現在の研究内容について教えてください。

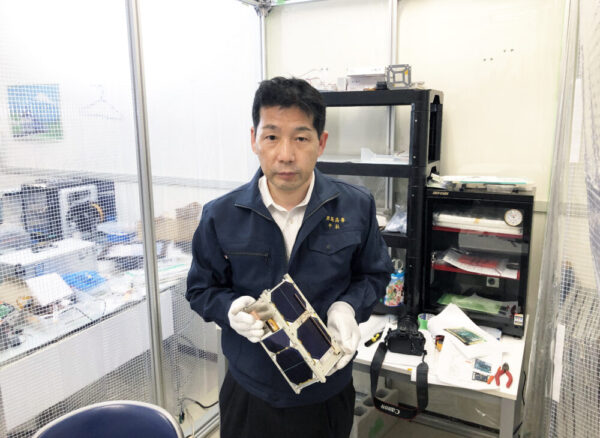

現在は、「ディジタル信号処理を光の領域で代替する」研究に取り組んでいます。これは、従来であれば電気回路や計算機で行われていた演算処理を、光の性質を活用して置き換えていくという試みです。

修士・博士課程では、通信分野における電子的な誤り訂正処理を光で行うことに取り組んでいましたが、現在はその考え方を計算機科学の領域へと広げています。

以前は光の非線形現象を利用することで、複雑な処理を実現するアプローチが主流でしたが、現在は消費電力の制約から非線形効果の利用が敬遠される傾向にあります。そのため、現在は光の線形的な干渉のみを用いて、電子計算の代替を目指す研究に取り組んでいます。複雑なディジタル処理を、いかにして単純な干渉現象によって実現するかが大きな課題であり、研究の焦点となっています。

このアプローチは、従来の電気(電子)系のアーキテクチャと本質的に異なるものであり、そもそも光で代替すること自体がナンセンスに思えるような処理もあります。しかし、あえてその境界を越えてみることで、両者の機能区分に新たな重なりを生み出すことができると考えています。

また、こうした研究で得られた知見を、再び通信分野へと応用し、新たな光デバイスや機能の実現を目指す取り組みも並行して行っています。このように、「電気を光で置き換える」というテーマのもと、異なる領域を横断しながら研究を続けています。

―高専生にメッセージをお願いします。

高専というと、ロボコンやプロコンといった華やかな活動に目が行きがちですが、部活動や編入試験といった日常的な取り組みの中にも高専ならではの魅力が十分に詰まっています。私自身、キャプテンとして部活をまとめた経験や、編入試験に向けて勉強方法から時間の使い方まで自分で考えて動いた経験は、社会に出てからも確実に役立っています。というよりも、高専でそうした経験を積んだからこそ、今の自分があると言った方が正確な表現かもしれません。

高専の大きな特徴は、「自主・自律」の文化にあります。何かに挑戦するときに、大人が手取り足取り教えてくれるわけではなく、自分で考え、動いていくことが求められます。これは実のところ、社会と同じ構造です。そう考えると高専は、高校生という多感な時期に、社会に近い環境で経験を積める貴重な場だといえるでしょう。もちろん、向き不向きはあると思いますが、最近はサポート体制も充実しており、以前よりも安心して取り組める環境が整っています。興味があるなら、ぜひ安心してチャレンジしてみてください。

相川 洋平氏

Yohei Aikawa

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

2006年3月 群馬工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

2008年3月 筑波大学 第三学群 工学基礎学類 卒業

2010年3月 東京工業大学(現:東京科学大学) 総合理工学研究科 物理電子システム創造専攻 修士課程 修了

2010年4月 KDDI株式会社

2017年3月 東京工業大学 総合理工学研究科 物理電子システム創造専攻 博士課程 修了

2017年4月 沖縄工業高等専門学校 情報通信システム工学科 助教

2022年4月より現職

群馬工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏