エンジニアに欠かせない「技術者倫理教育」の礎を築かれてきた熊本高等専門学校八代キャンパスの小林幸人教授。工学的な視点から「倫理」を構築しなおしたプロジェクトの背景や、その教育を実現した先にあるという「Well-being」の世界について伺いました。

ニッチな法哲学分野から教育の道へ

―小林先生は法学部ご出身なのですね。

ええ。大学進学時は、はっきりと将来を考えていなくて「教育の道へ進みたい」という漠然とした思いで学部を決めました。いざ法学を勉強すると、法解釈の分野にはそれほど興味が持てず、結局、法の基礎理論を哲学的に研究し考察するマイナーな分野「法哲学」を専攻し、哲学や思想の文献を読み漁るようになりました。

大学院では、法の重要な価値である「正義論」に関わる問題を研究テーマにしていました。正義論には「何が『正しい』か『正しくない』かは、人や時代によって考え方が異なる。よって絶対的な判断はできない」というひとつの主張があります。

「人や時代によって考え方が異なる」と簡単に言いくるめてしまうこの考え方が、私は好きじゃなかったんですよね(笑)。思考停止にならず、もっと妥当性のあるかたちで議論や検討の余地がないかを探っていました。

―高専教員を目指す機会はいつ訪れたのでしょう。

博士課程のときです。公務員を目指すか、運よく研究者として残れるか。綱渡りのような状況で知ったのが、八代工業高等専門学校(現・熊本高等専門学校八代キャンパス)の教員採用試験でした。

「法学と哲学を担当できる教員を探している」と話を聞き、大学院に籍を残したまま出願。採用試験のために万全な準備をして面接に臨みました。

当時の校長先生からの質問はたった1問。「君は子どもが好きか?」。予想外の問いかけに咄嗟の受け答えができず「大丈夫です!」と言ったのを覚えています。今思えば、学生に対して本気で向き合えるのかどうか、という話だったんですよね。結果、無事に採用通知を受け取り、教育の道へ足を踏み入れることができました。

技術者倫理教育の礎を築く

―先生が携われた「JABEE」認定の背景について詳しくお聞かせください。

教員をはじめて5・6年目の頃でした。全国の理工系・農学系大学や高専で、国際的な技術者教育の認証制度に準拠した日本の工学教育のプログラムを構築し、「JABEE」という認定を取得しなければならないという話が持ち上がったのです。その認定基準のひとつに、技術者教育のなかで「倫理教育」を明確に位置付ける必要がありました。

それまで一般教養科目としか捉えられていなかった「倫理」が、技術者教育で不可欠なものに変わることになったんです。倫理・哲学を担当している立場としては参画せざるを得ないだろうと手を挙げ、技術者倫理の教育プログラムを構築することになりました。最初は文系の先生と理工系の先生が本気で喧嘩をしているような状況でしたね(笑)。

「倫理」と言っても、文系的な枠組みではなく、エンジニアとして適切な判断をするために必要な知識、能力や態度・志向性を育成する内容が求められていました。意見交換を進めていくうちに、工学的な視点から倫理を構築しなおす必要があると分かり、「なんのために倫理を学ぶのか」を整理したプログラムを完成させました。

本校で認定が取得できた後も、全国的に体系化されていなかったプログラムをモデル化するために日本工学教育協会の技術者倫理調査研究委員会に参加。2014年にはプロトタイプをつくり、2016年には実装。現在は、技術者倫理教育のモデルとして広がりをみせています。

―「エンジニアとして適切な判断をするために必要な能力や態度、スキルを育成するプログラム」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

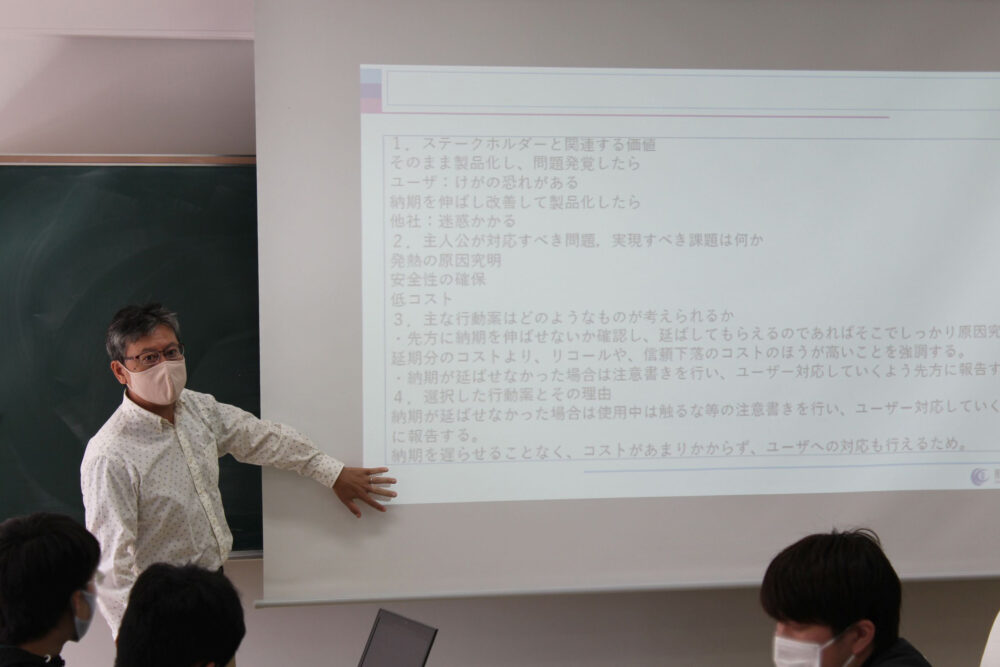

エンジニアは、あらゆる価値を把握して判断・決断することを求められます。「安全」「コスト」「機能」、ときに対立関係にある価値を可能な限り尊重する判断に向けてトレーニングをするのが「技術者倫理教育」です。

また、「明日、朝早く起きるために今夜は夜更かしをしてはいけない」。これを頭で正しく理解できていても、夜更かしをしてしまうことはありますよね。「正しい」という知識だけがあっても、何にもならない。「正しい」判断ができなくなる要因を突き詰めるとともに判断を実践できることが必要なのです。

「教える」から「学びの質を高める支援」へ転換する

―技術者倫理教育を進めるうえでの課題や、その解決策を教えてください。

技術者倫理教育のプログラムは、実際に起こった事件や事故、または仮想事例からエンジニアとしての判断を学んでいます。そうすると、「この事件・事故の原因はこれだ」「エンジニアのこの行動がいけない」「責任を果たす義務がある」というような強い表現が多くあり、あるとき、研究グループの中で、こんな授業を受けていて学生は楽しいのかと疑問が上がるようになりました。

そんな矢先に、真面目な学生の一人が「責任の重さを考えたら、エンジニアになるのが怖くなった」と言ってきたのです。本来はエンジニアを志す学生を応援する立場の我々が、不安をあおる授業をしてしまっているのではないか。

責任や義務は確かに大切だが、学生が自分の志す道に「挑戦したい」「実現したい」と思える前向きな教育でなければ意味がない、という結論に辿り着き、数年前からグループの他の方と一緒に「幸せ」について考えはじめました。

あやしく感じますよね(笑)。でも至って真面目で、「~してはならない」と表現される予防倫理的観点に留まらず、「自らの意思や意欲に基づき責任ある行動を志向する」という志向倫理的観点を導入した倫理教育プログラムの再構築なんです。

そのひとつのキーワードが「Well-being(社会の福利)」。「社会や周りの人の幸せにGOOD WORKを実践するエンジニアは、その活動を通して自分自身の幸福(Well-being)を実現、向上することができる」という仮説を、本気で信じています。

―今後の展望についてお聞かせください。

昨年からの新型コロナウイルスの影響により教育のDXが進み、それまでのマス教育から各人の特性やニーズに応じた個別最適な学びを実現する環境が整いつつあると実感し、より一層「教える」から「学びの質を高める支援」への転換が必要だと考えています。

また、「Well-beingを志向するエンジニア教育」の実現に向けて、さらなる検討を進めていきます。私から学生に教えられることは、それほど多くありません。若手時代にベテランの先生に授業を見ていただいた時に「君の授業は分かりやすいからダメだ」と指摘されたことがありました。

最初は何のことかわからなかったけど、きっとあの頃の私は授業を説明しただけであって、学生に自分で考えたり掘り下げたりする余白を与えられていなかったのです。

今でも授業の進め方については試行錯誤を続けています。授業が終わった後に何が変わったのかという点を意識して、彼らが主体となる授業や教育を実現できるように努力しているところです。

小林 幸人氏

Yukito Kobayashi

- 熊本高等専門学校 八代キャンパス 企画運営部・リベラルアーツ系 教授

1987年 福岡県立城南高等学校 卒業

1992年 熊本大学 法学部 卒業

1995年 熊本大学大学院 法学研究科 修了

1998年 八代工業高等専門学校 一般科 講師

2001年 九州大学大学院 法学研究科 基礎法学専攻 単位取得

2004年 八代工業高等専門学校 一般科 助教授

(2009年 熊本電波高専と統合により熊本高等専門学校に改称)

2013年 熊本高等専門学校 共通教育科 教授

熊本高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 韓国への憧れをきっかけに、富山高専に進学! 「語学×専門分野」を武器に、未来を切り拓く

- 神戸大学 経営学部 3年

巾 優希 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 起業は引っ越しと一緒!? 起業という道を知ることで、起業じゃない道でも活躍できる能力が身につく!

- セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役

宮田 昌輝 氏

-300x300.jpg)