パソコンの原点とも言える「PC-8001」が登場した1979年。中学生の頃、それに魅了されたのが近畿大学工業高等専門学校の政清史晃先生です。以来、ずっとITの道を進み、現在では多くの人々にプログラミングを始めとする情報工学の面白さを伝え続けています。政清先生が描くITの未来や学生たちに託す思いについて迫りました。

ゴールがない分野だからこそ、面白い

―総合システム工学科の制御情報コースでは、どんなことを学ぶのでしょうか。

制御情報を始め、4つのコースがある「総合システム工学科」は2005年に設置しました。1~2年生のうちに工学実験などさまざまな経験を積み、3年次からは「機械システムコース」「電気電子コース」「制御情報コース」「都市環境コース」の中から興味のある分野に進んで、本当にやりたいことを見つけてもらうという仕組みです。

制御情報コースは、ひと言でいえば「情報工学」を学ぶところですね。プログラムを中心に、メカトロニクスや電気電子の知識を身につけます。最近では地元貢献も兼ねて中学生に向けたプログラミングのサイエンススクールも開催しています。

―先生がこの分野に興味をもったきっかけを教えてください。

中学3年生の頃に、日本電気(NEC)が「PC-8001」という日本のパソコンの原点ともいえる製品を販売したんです。それを親にねだって買ってもらったことがきっかけです。当時はインターネットがない時代。独学で勉強をしてゲームを自作したり、プログラムを組んだりして楽しんでいましたね。そんな学生時代を過ごしたので、大学も自然と知能情報工学科に進みました。

この分野は常に「いま」が最先端で、これ以上はそんなに伸びないのではないかという気が、ついしてしまいます。でも、さらにその先の未来を見据えている想像力豊かな人が社会を創り上げていると思うんです。想像力と発想力を働かせたら、あらゆるところにチャンスが隠れていると考えると、まだまだ未知数で、学びに飽きがこないと思いますね。

学生とは「切磋琢磨」しあえる関係

―研究者としてだけではなく、高専の先生を目指した理由を教えてください。

大学生の頃からアルバイトは家庭教師や塾講師を選ぶなど、もともと教育分野に興味があったんです。でも、工学部だったので教員免許は工業しかとれず、工業高校の採用は狭き門だったため、卒業後は一般企業に10年ほど勤めました。その間もやっぱり教員の夢があきらめられなかった。なんとかできないかと思ったときに、高専教員の募集を目にしたことがきっかけです。

―先生の研究内容について教えてください。

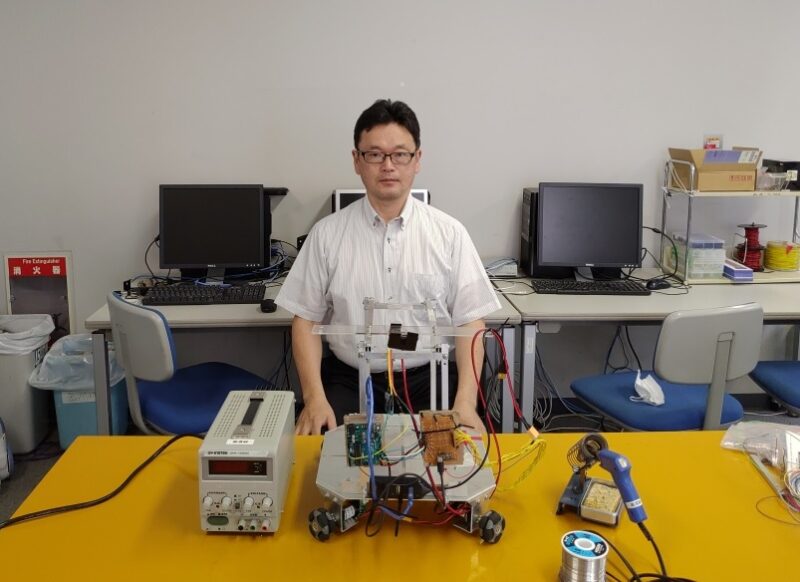

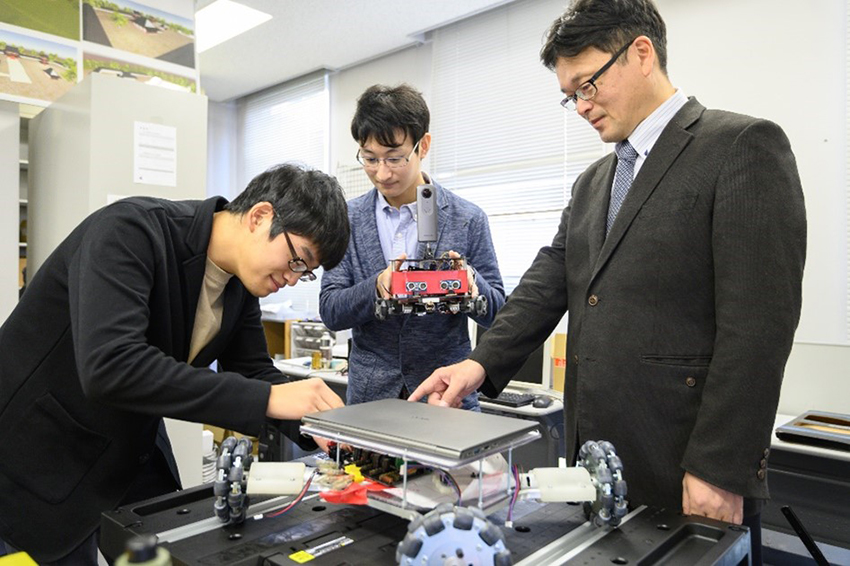

現在取り組んでいるのは、教育機関向けの遠隔臨場感ロボットの開発です。遠隔でロボットを動かしたり、遠隔からVR(バーチャルリアリティ)で臨場感を感じるシステムはいくつか提案されているのですが、その中でも教育機関に特化した機能を開発しています。当初、重い病気をもつ学生や不登校の学生が学校に参加できるものを想定していましたが、コロナ禍を経験したことによって、誰でもリアルな感覚で遠隔授業に参加できるものを目指しています。具体的には、教員が学生のリアルタイムの理解度を確かめたり、口頭で話した内容を文字にして、聞き逃しを振り返ることができるものを制作しています。また、被検者の体動に合わせてロボットが動くように研究を進めています。

―実際に学生に教える立場になってみていかがですか。

情報収集能力は、教員たちより学生のほうが長けていると感じます。学生から、私が知らない新しいICT機器などの情報を教えてもらったときには、純粋に「悔しい!」と思ってしまって、自分でもそれについてとことん調べてしまうこともよくあります(笑)。まさに「ともに学びを深める関係」ですね。

VRなど、新しい機器が流行っていると聞けば購入してきて、学生と一緒になって遊びます。その中で「このツールを使ったらどんな社会課題が解消されるか」をみんなでディスカッションし合うのは、もはや日常風景。遊びながら想像力や発想力をふくらませていくことは非常に大切だと思っています。

若さならではの「反発心」が技術を磨く

―学生たちに伝えたいことはありますか。

教員は日頃常識的で安全側のことを言いますが、適度な反発心を忘れないでほしいと思っています。たとえば、安全なサイトしか検索できないようにインターネットに制限をかけると、ときには「どうすれば突破できるのか」と、独学で縛りを取り払おうとする学生が出てきます。表向きは叱りますが、内心は「セキュリティの知識を自分で身につけたんだな」と感心してしまうんです。その反発心こそが大きな壁を乗り越えるパワーになることがある。そして、もしかしたら技術を発展させるきっかけになるかもしれない。だから、若さならではの、そうした力は大切にしてほしいですね。もちろん教員はより強固に防御しますが(笑)。

それから、学生たちには、ただ漠然と日々を過ごすのではなく、「自分の好きを貫いて欲しい」と願っています。そして、楽しむ側から創る側へ行って欲しい。好きなゲームがあるなら「どうやってキャラクターが動いているのか」「このキャラクターをフィギュアにして、さらに動かすにはどうすればいいのか」と考えてみる。日本の「オタク文化」は世界に誇れるものですから、「オタク」を追求して創る側へ行くと、きっと国際社会の先端を走る人材がたくさん生まれるのではないかと思うんです。

―先生は休日もプログラム系のことを考えているんですか。

以前はバイクで北海道をソロ・キャンプしながら周ったりしていましたが、今はコロナ禍もあって自宅で楽しく過ごすことを考えています。最近は家のリフォームや庭木の剪定を趣味にしています。「ここの枝を切ったら芽はこんな生え方をするんだな」と、研究しながらあれこれ試してみるんです。うまくいったときは自画自賛しますし、うまくいかなかったときは「どうすればいいのか」次のアクションを考える。その意味では庭木の剪定もゲーム感覚で楽しんでいるのかもしれません(笑)。

政清史晃氏

Fumiaki Masakiyo

- 近畿大学工業高等専門学校

企画広報主事、専攻科長

総合システム工学科 制御情報コース 教授

1992年 徳島大学 工学部 知能情報工学科 卒業

1994年 徳島大学大学院 工学研究科 知能情報工学専攻 博士(前期)課程 修了

2013年 徳島大学大学院 先端技術科学教育部 システム創生工学専攻 博士(後期)課程 単位取得満期退学

2021年 近畿大学工業高等専門学校 校長補佐 兼 専攻科長 兼 企画広報部主事

近畿大学工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

- ノンストップで挑戦を続けた先に成長がある。米海軍基地で働きながら、世界遺産を通した平和を発信

- 米海軍横須賀基地 艦船修理廠 品質保証室 物理分析課

御堂岡 隼 氏

- 韓国への憧れをきっかけに、富山高専に進学! 「語学×専門分野」を武器に、未来を切り拓く

- 神戸大学 経営学部 3年

巾 優希 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 起業は引っ越しと一緒!? 起業という道を知ることで、起業じゃない道でも活躍できる能力が身につく!

- セブンセンスマーケティング株式会社 代表取締役

宮田 昌輝 氏

-300x300.jpg)