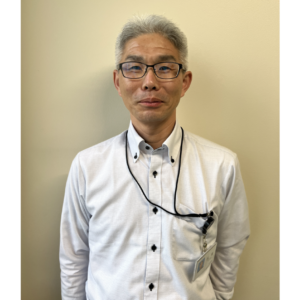

釧路高専で心理学を担当する宮尾賢子先生。幼い頃から教師の仕事に憧れていたものの、一時は教育現場から距離を置いていたそうです。なぜ釧路高専で「心理学」の担当教員になったのか。その経緯をたどると、宮尾先生のお人柄が見えてきました。

念願の教師になったものの……

―子どもの頃、目指していたものは何でしたか。

父親は高校の数学教員、母親は看護学校の先生という家庭に生まれ、教員がずっと身近な存在だったためか、物心つく頃には自分も教師になるものだと思っていました。両親から強制されたことは一度もありませんでしたが、気付いたときには教師以外の選択肢が自分の中にはなかったのです。

もちろん、大変な姿も見ていました。夜中まで採点に時間を費やしたり、休日でも生徒のことで電話がかかってきたら飛んで駆けつけたり……でも、両親は言葉にはしませんでしたが、教師という仕事に誇りを持って働いているように見えていました。

ですから、大学も迷わず地元の教育大学を選びました。唯一迷ったことと言えば、国語科、数学科、家庭科から自分の専門科目を選ぶこと。最終的に得意な家庭科を選択したのですが、あとになって父から「自分が得意だと思うものを選ぶと、わからない学生の気持ちがわからなくて苦労するぞ」と言われたことを、今でもよく覚えています(笑)

―大学卒業後は、念願の教師になったのでしょうか。

教員免許は無事に取得しました。ただ、肝心の教員採用試験には受からず、卒業後は地元を離れて期限付き教員として働くことになりました。ところが、半年もたたずに心身のバランスを崩して退職。「自分には公立学校の教師は向いていなかったのだ」と悟りました。

今にして思うと、あまりにも教師への憧れがありすぎて「自分が理想とする先生でいなければならない」と自分の固定観念にとらわれていたのでしょう。教師としての威厳を示さねば、生徒のために頑張らなければと張り切り、生徒一人ひとりに肩入れし、やがて限界がきてしまったのです。

その後は24歳で結婚、27歳で出産を経験し、看護予備校の講師をしたり、書店や学校制服販売などのパートやアルバイトをしたりと、さまざまな仕事を転々としました。未知の子育てを経験するかたわらで自分の世界がガラリと変わった実感を抱き「これで本当に学校の先生という職とは縁がなくなるのだろう」と、ぼんやり思っていました。

―教育現場に戻るきっかけは何だったのでしょうか。

「産休に入る家庭科の先生の代わりを探しているんですが、たしか娘さんは家庭科の教員免許を持っていましたよね」と、父が知人の教師から連絡を受けたことがきっかけでした。

私の地元である釧路は都会ほどの人的資源はなく、代替教員の募集をかけてもなかなか人が集まりません。きっと、父の知人は藁にもすがる思いだったのでしょう。そんな事情も理解していましたし、せっかく声をかけていただいたのならもう一度だけ挑戦してみようと、非常勤講師として復帰する決意をしました。

40歳で大学院受験にチャレンジ

―現在は心理学を専門にされていますが、どのような経緯があったのでしょうか。

現場に復帰したあたりから、世間で「スクールカウンセラー」という存在が注目を集めるようになりました。そのとき、大学で心理学の勉強をしていたときの記憶が蘇ったのです。最初のうちは奥深い学びを楽しいと思っていたのですが、次第に自分に向き合うことが辛くなってきて、当時は挫折してしまったのでした。

しかし、たくさんの経験を重ね、挫折も乗り越えてきた今なら、心理学についても自分についてもしっかりと向き合えるかもしれないと感じました。私が学び直すことにより、学校で助けを必要としている生徒たちの力になれるのではないかと思ったのです。考え始めるともう止まることができない性格のため、すぐさま通信制の大学である武蔵野大学通信教育学部に3年次編入学。働きながら、認定心理士を取得しました。34歳の頃です。

認定心理士を取ったころに地元でスクールカウンセラーとして採用され、心理職として現場に入る機会が増えました。すると今度は「臨床心理士の資格を取りたい」と思うように。もっと専門的な知識を身につけたら、より困っている生徒に寄り添えるのではないかと考えたのです。こうして、40歳にして大学院受験を決意しました。

一人息子は偶然にも高校受験の年。2人で肩を並べて勉強に明け暮れ、無事に2人とも合格を手にしたときは心底「ホッ」としましたね。そして、公立学校でスクールカウンセラーをしながら夜は大学院に通う生活を2年続けました。

―心理学を学び直したことによる変化はありましたか。

自分と他者の間に線が引けるようになりました。若かりし頃の私は「生徒に寄り添おう」と相談にのっていたつもりが、生徒の悩みを自分ごととして同調してしまっていたのです。いえ、そうすることが正解なのだとさえ思っていたのかもしれません。だから、どんどん苦しくなり、心身のバランスを崩してしまったのでしょう。

「寄り添う」と「同調」は、まったく別ものです。自分は自分、相手は相手。先生は先生、生徒は生徒。もちろん、あたかも自分のことのように親身に相談にのることは大切です。ただ、どんなに深刻な悩みであっても、相手と自分の間に適切に線を引き、自分自身の心はしっかりと保つ。その大切さを実感しました。

―釧路高専で働くことになった経緯を教えてください。

ちょうど大学院をもうすぐで卒業するというタイミングで、釧路高専が心理学の教員を募集していることを知りました。現代の学生は、家庭背景や個々人が持つ困りごとが多様化しています。そこで、学校教員の立場から支援ができる専門職に入ってもらおうということになったようでした。

こんな機会は滅多にないとすぐさま応募し、ご縁をいただいて今日の私があります。現在は公認心理師、臨床心理士の資格もあることから、教員としての学生との教育面談だけでなく、学生にカウンセリング面談を行うこともあります。

また、心理学の知見から学生の困りごとや状況を見立て、学生の担任や関わる先生方と共有しながら一緒に学生支援を行ったり、障害学生支援委員会に所属し、障害を有する学生さんの合理的配慮に関わる提供内容の検討や実際の提供、その後のフォローアップを行ったりしています。

さらに、高専5年次の選択授業では心理学という授業も担当しています。実は、釧路高専は約60年前の開校時から心理学の授業があったそうです。これは全国的に見ても珍しいと思います。なぜそうなったのかはわかりませんが、なんだか縁を感じます。私の授業をきっかけに心理学に興味を持ち、自身の研究にそのエッセンスを加えてくれる学生も数名いて、うれしく思っています。

頑張っている姿は必ず誰かが見ている

―高専での仕事の面白さや喜びは、どこにありますか。

高専が一般と異なる最大の点は、やはり5年間通うこと。この間は「青年期」と言って、めまぐるしい心と体の変化が待ち受けている時期でもあります。そんな大切な期間をそばで関わっていられることが責務でもあり、喜びでもあります。

また、高専は社会に出る前の後押しができる「最後の砦」のような役割もあると、勝手に考えています。責任感は重大ですが、一人ひとりの成長をじっくりとサポートできることは本当に光栄だと思っています。

―宮尾先生が、どんなにつまずいてもその都度壁を乗り越えられたのは、なぜだと考えていますか。

とにかく、周囲の方々に恵まれました。両親には数え切れないほど助けてもらいましたし、息子の理解もあったおかげで大学院受験まで叶えることができました。また、私が今こうして働けているのは、釧路高専の教職員の皆様や学生さんがいるからです。みんなの支えがなければ、あらゆる壁を越えることは不可能だったと思います。

私は、頑張っていれば必ずどこかで見てくれる人がいると考えています。だから愚直に努力を止めないこと、真摯に生きることが何より大切だと思うのです。いざとなったらどうにかできることは、すでに私自身が体験済み。とにかく今を頑張って生きていたら、壁はいつの間にか自分の後ろに立っていると思います。乗り越えなくても、迂回も出来ますし。

また、そのときどきでステージが変わるように、大切なものもその都度変わります。出産をした際には子どもが何より大切でしたし、書店パートをしていたときには自分の仕事に誇りを持っていました。「あれだけ教師になりたかったのに?」と思われるかもしれませんが、「人生で大切なものを絶対にぶらしてはいけない」なんて決まりはありません。

価値観は変わって当然です。変わることを素直に受け入れ、その都度状況に興味を持っていく姿勢を崩さなければ、きっと道は開けるでしょう。

―高専生にメッセージをお願いします。

高専で過ごす期間は、心身ともに爆発的な変化が起こるときと重なります。自分は何者なのかを追い続けながら、「自分が知っている自分」の姿がより理想的になるように、興味関心をフル活用してください。

また、「絶対にこの業界で働かなければいけない」なんて思う必要はありません。以前、理科の実験と家庭科の調理実習をコラボレーションさせた公開講座を開催したことがあります。焼きそばの具材に紫キャベツを入れると麺が青くなるというもので、それを美味しく食べるには、という、まさか自分の家庭科の知識が理科に活かせる日がくるとは……と、驚いたものです。この年になっても、こうして新しい発見があるわけです。

つまり、まったく違う職についたとしても、その技能を生かすことはできるのです。事実、私が教師をやめて書店パートをしていた頃は、教師の知識をフル活用し、学校教科書の取り扱いのプロとして重宝されていました。このように、職業選択の幅は実に広い。どうか、ひとつのことにとらわれすぎないでください。

最後に、できるだけたくさんの経験を楽しんでください。高専で過ごす間には、苦しいことももちろんあるでしょう。でも、苦しさの中に少しでも楽しさを見つけられれば、人間の脳は「楽しいこと」としてインプットするものなのです。

宮尾 賢子氏

Satoko Miyao

- 釧路工業高等専門学校 創造工学科 一般教育部門(心理学) 准教授

1994年3月 北海道釧路江南高等学校 卒業

1998年3月 北海道教育大学 教育学部釧路校 中学校教員養成課程 家庭専攻 卒業

2011年3月 武蔵野大学 通信教育部 人間関係学部 人間関係学科 心理学専攻 卒業

2019年3月 北海道教育大学大学院 教育学研究科(修士課程) 学校臨床心理専攻 修了

2019年4月より現職

釧路工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)