米子高専を卒業後、岡山大学に進まれ、今は母校で教壇に立たれている礒山(いそやま)美華先生。高専時代に苦手だった分析化学が、今の専門分野なのだそうです。現在は社会人ドクターをされている礒山先生に、高専時代の思い出や、研究や授業への想いを伺いました。

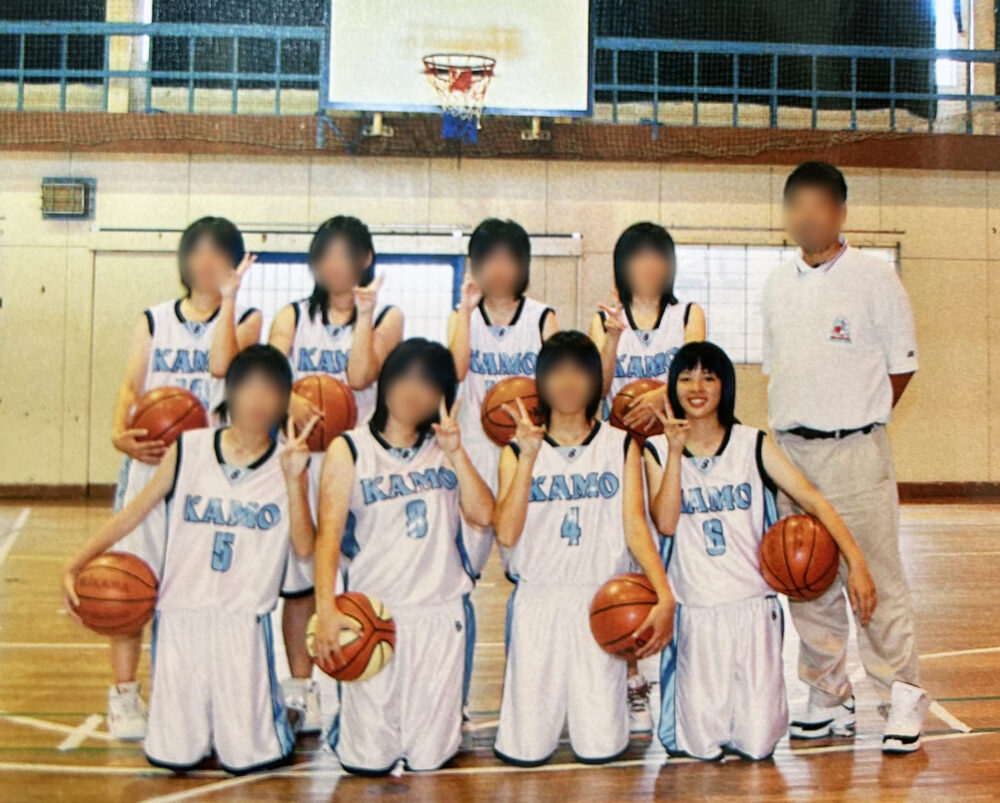

バスケとダンスを頑張った高専時代

―米子高専に進学されたきっかけを教えてください。

兄が高専出身だったので、高専の存在自体は早くから知っていました。また、家から一番近い学校が高専だったので、進学しやすかったですね。

高専が理系の学校だということや、自由度の高い大学のような学校だということは入学前から知っていました。女子が少ないことが少し不安だったので、先生に勧められた比較的女子が多い物質工学科に入学しましたね。

―米子高専に進学されてみて、いかがでしたか。

私の専門は分析化学なのですが、当時はすごく苦手だったんです(笑) むしろ好きなのは有機化学でして、大学に進学して専攻が変わりました。

高専時代は分析化学で必要な「計算するまでの組み立て」がうまく出来なかったんです。逆に有機化学はノートを取ることが楽しくて、構造を書いていくとノートがどんどん可愛くなってくるんですよ(笑) 原子の数は決まっているので、パズルをしているみたいで面白かったです。

-高専時代はどのような部活に所属していたんですか。

バスケ部とダンス同好会に入部していました。バスケ部は2年生までメインで活動していたのですが、ダンス同好会を立ち上げたので、3年生からはダンスをメインにしていましたね。

ダンス同好会を立ち上げたのは、もともとダンスを一緒にしていた仲のいい幼馴染と「高校生の大会に出たいよね」という話になったからです。実は双子の妹も同じ学科に進学していて、同じようにダンスをしていたので、友達と妹と3人組でメンバー集めをしました。

最終的には7人になったのですが、高専祭のプログラムに入れてもらうところには苦労しまして、結果的には当時の軽音部の部長に交渉して、入れてもらいました。5年生のときにはダンス未経験の人や他学科の人たちと一緒に、女子12人ぐらいでダンスをしたことも思い出に残っています。

ただ、5年生になってバスケ部も再開しました。2年間のブランクの中、「もう1回頑張ろう」と思って練習はしたんですけど、やっぱり続けてきた人と体力の差ができてしまったので、最後は悔しい思いをしました。ダンス同好会を頑張っている時期に、バスケ部は全国高専大会で3位になったらしくて、少し羨ましい気持ちもありましたね。

分析化学への苦手意識が消えた

-卒業研究はどのようなことをされたのですか。

青木先生、小田先生、伊達先生の合同研究室で、青木先生のテーマで研究を行いました。食品を置いておくと旨味成分が増す「氷温域」という温度域があって、その温度域にお米を置くと本当に美味しく食べられるのかという研究をしましたね。

具体的には、お米を常温で保管浸漬させたお釜と、氷結点(物質に含まれる水が凍りはじめる温度)~0℃の間で保管浸漬させたお釜をつくり、アミノ酸などの成分分析をしました。浸漬時間が長ければ長いほど、アミノ酸などのうまみ成分も多く、美味しくなるという結果が出ました。

先輩からの引き継ぎでしたし、データをまとめることもさほど苦労しなかった記憶があります。氷温研究所との共同研究だったので面白かったです。

あと、卒論などの文章を書くときって、堅苦しい言い回しをしたくなる年頃じゃないですか(笑) 小田先生に、「簡潔でいいから、伝わるように書いてね」とアドバイスをもらったことがあって、それは今でも気を付けるように心掛けていますね。

―その後、岡山大学に進学されていらっしゃるんですね。

仲が良かった物理の越智先生が岡山大学出身だったのでお話を伺い、魅力的な大学だと感じて進学しました。地元に帰りやすかったことも大きかったですね

編入した理学部 化学科では、ガッツリ基礎化学を学びました。分析化学に対する苦手意識が消えたのはそのときです。先輩と分析実験をした際、その先輩の教え方が分かりやすくて、「ちゃんと理解しようと思ったら分かるんだ」と感じたんですよね。「苦手に関わらずやってみよう」と、考えが変わりました。

そこで金田先生の研究室に入り、学部では「細胞を覆っている膜を模擬した膜」を作製して、その挙動を観察する研究をしました。しかし、膜にあるタンパク質と模擬した膜の融合が上手くいかず、大学院2年生で「フィルター(ろ過膜)を使って、タンパク質の単一分子を検出する研究」に切り替えました。顕微鏡を使って観察していたのですが、扱っているものが小さすぎて、データ処理にはすごく苦労しましたね。

金田先生は北海道出身だったので、学会で北海道に行ったときにはゆかりの地を案内してくれました。普段から学生との距離も近く、お子さんと一緒にバスケをしたり、ランニングをしたり、アイスホッケーの話も楽しかったですね。

―大学院を修了後は、企業に就職されました。

地元に戻りたかったので、地元企業で探しました。入社した「株式会社日立金属安来製作所」(現:株式会社プロテリアル安来製作所)は主に特殊鋼などを扱う会社で、新規導入された分析装置の立ち上げに携わらせていただきましたね。

例えば、最初にメーカーさんから使い方の指導をしていただいて、それをマニュアル化する仕事をしていました。高専や大学院のときに1回聞いたことがある部分もあり、これまでの知識が業務に活かせることもありました。

―そこから米子高専で働くことになった理由は何でしょうか。

一緒に作業していた方が異動になって、私1人でその装置を担当することになったのですが、コロナ禍ということもあり人と接する機会が極端に減って部屋の中に装置と私だけの状況が続いた時にすごく孤独を感じて、「私は誰かと一緒に仕事する方が好きだ」と思ったんです。転職先を探している時に母校で「分析化学」の分野で採用が出ていることを知って、「こんなに今の私にドンピシャなことある!?」と思って、すぐに応募しましたね(笑)

教員として母校に戻ってきたとき、すぐにお声掛けくださったのは嬉しかったです。当時はコロナ禍でマスクをしていたんですが、すれ違った先生に「もしかして礒山さん?」と言っていただいて。卒業してから何年も経っているのに、覚えてくださっていて感動しました。

高専だからできることを、いろいろやってみよう

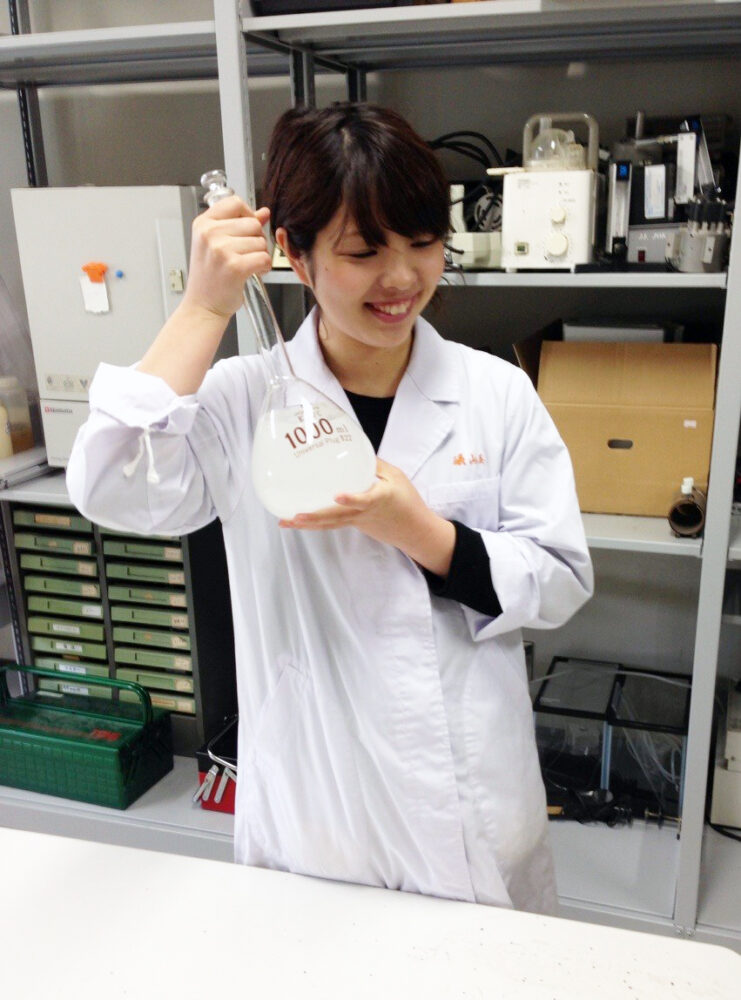

―現在は米子高専で何をされていますか。

2年生、4年生と5年生の分析化学を担当しています。

最近はテストを電子化する流れになっていて、昨年からテストをWeb上で受けられるようにしました。ですので、テストが完了した時点で採点されるんですよ。テスト中も学生の進捗が何%と見えるので、試験中にもフィードバックをもらっています。もちろんテスト中に見回りもするので、オンラインとオフラインのいいところを両方受け取れています。

研究面では、環境水(海、湖、河川、地下水など、私たちを取り巻く環境にある水の総称)の中の亜硝酸イオンや硝酸イオン、アンモニアといった窒素化合物を測定するためのペーパーデバイスについて検討中です。例えばコロナの時期に自分たちでキットを買って検査をしていた方がいらっしゃると思うんですけど、あのイメージで「専門家じゃなくても、誰でも分析結果を出せるデバイス」を「紙」でつくりたいんです。

現在は環境水中の汚染物質を測定対象としていますが、今後は食品安全や医療現場など使用目的を広げて、様々な物質の簡易分析法を開発していけたらと思っています。

また、今は社会人ドクターとして、岡山大学の金田教授の研究室で指導していただいています。高専で仕事を続けるには、博士号が必須なので、周りの方のご協力もいただきながら、取得に向けて必死な毎日です。学生と一緒にいることはすごく毎日が新鮮で、ずっとこの職で頑張りたいと思いますし、学生も私の状況を知っているので、応援が力になります。

2年目までは授業準備と大学院の課題の両立が本当に大変でした。紙デバイスをメインで研究しているので、大学に行かなくても研究ができることと、オンライン授業も上手く取り入れているので、毎日が必死なことに変わりはありませんが、すごくやりやすいと感じています。

何をするにしても「駄目でもいいからやってみよう」と一歩を踏み出すことは意識しています。「ドクター取得も頑張ったら絶対に出来る!」という気持ちで、取り組むようにしていますね。

―今はバスケ部の顧問もされていらっしゃるのですね。

はい。しかし、大会の際に引率する程度でほとんど顔を出せていません。博士号取得後は、もう少し部活にも顔を出したいです。

高専生には、「学生時代だからこそできる時間の使い方」をしてほしいと思っています。私自身はバスケ部の顧問として、「チームづくり」をメインにサポートしたいと思っています。勉強だけでなく、部活動などにもっと力を入れて「1つの組織で何かを成し遂げる」という経験をしてもらえれば嬉しいですね。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

高専は研究する場だけでなく、いろいろなコンテストや留学の機会など自由度は高いです。私は高専時代にもっといろいろ経験しておけばよかったなと思います。ぜひ高専生は「近くにあるきっかけ」をしっかり利用してください。そして、課外活動と勉強の両立をしてほしいです。

高校よりも長い時間一緒にいるので、クラスメイトともすごく仲が良くなります。男女関係なく、学年が上がるにつれてみんな楽しそうに過ごしていますよ。また、化学をやりたいならぜひ米子高専を進学先として検討してもらえたら嬉しいです。

礒山 美華氏

Mika Isoyama

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオコース 助教

2014年 米子工業高等専門学校 物質工学科 卒業

2016年 岡山大学 理学部 化学科 卒業

2018年 岡山大学大学院 自然科学研究科 分子科学専攻 修士課程 修了

2018年~2022年 株式会社日立金属安来製作所(現:株式会社プロテリアル安来製作所)

2022年より現職

米子工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏