富山高専を卒業後、新潟大学に進まれ、現在は株式会社エル・ティー・エス リンクで働かれている黒澤 樹生(たつき)さん。小学生の頃から「起業したかった」という黒澤さんに、高専時代の思い出や、研究のお話、現在のお仕事について伺いました。

小学生の頃から起業したかった

―黒澤さんが富山高専に進学されたきっかけを教えてください。

小学生の時から、漠然と「起業したい」と考えていました。両親が銀行員で、幼いころから「会社」の話を聞くことが多く、起業に対してハードルを感じることはなかったですね。「将来はお金を稼ぎたい」という一心で、小学生でも読めるような簡単なビジネス本などを読んでいました。

中学生のころには「起業」だけでなく、学問としての「経営学」が好きになり、経営学を学べる大学に進もうと考えました。そんな時に、中学3年生の時の担任から「それなら富山高専という道もあるよ」と教えていただいたんです。高校生の年齢から経営学を含むビジネス科目が学べることに好印象を受け、富山高専の国際ビジネス学科に進学することを決めました。

―富山高専に進学されてみて、いかがでしたか。

ビジネス科目を勉強したくて進学した国際ビジネス学科でしたが、いざ入ってみると1,2学年の頃は講義の中心が語学だったので、それは大変でしたね。私は第二外国語としてロシア語を選択したので、英語とロシア語漬けの毎日でした。

友達は丸暗記でテストに臨んでいたんですけど、私は暗記が得意ではなくて。教科問わず暗記に頼るのではなく、「その瞬間に考えられるように準備する」ことをすごく意識していましたね。例えばロシア語の場合、「この前後の文脈だったら、ここは動詞ではなく形容詞だろう」という感じで、考えて当てはめられるように事前準備していました。

経営学を担当してくださっていた宮重先生のテストは、暗記ではなく「持っている知識を使って回答できるか」というテスト形式だったので、それが自分にすごく合っていました。2,3問しかないテストですが、すべてが論述で答えが1つにはならず、持っている知識を使って好きなように回答する形式でしたので、ほとんどのテストで満点をいただいていましたね。

-高専時代はどのような部活に所属していたんですか。

引退するまでの4年間、カッター部に所属しました。きっかけは、せっかく商船学科のある高専に入ったので、他にはない部活をしてみたかったことと、宮重先生が顧問だったので、事前に経営学についてのお話ができるような関係をつくっておきたかったということもあります(笑)

やはり印象深かったのは、最後の大会です。富山高専のカッター部はそんなに強い方ではなくて、他の商船高専と戦っても基本的に負ける立ち位置でした。でも最後の大会のときに、「もしかしたら決勝に残れるかも」というぐらい、結構いいところまでいったんです。

結局負けはしたんですけど、すごく盛り上がりましたね。部長もさせてもらって、後輩たちと毎日楽しく練習していましたが、最後に思い出に残る試合が出来て嬉しかったです。

ゼミで全体像を捉える力が付いた

-卒業研究はどのようなことをされたのですか。

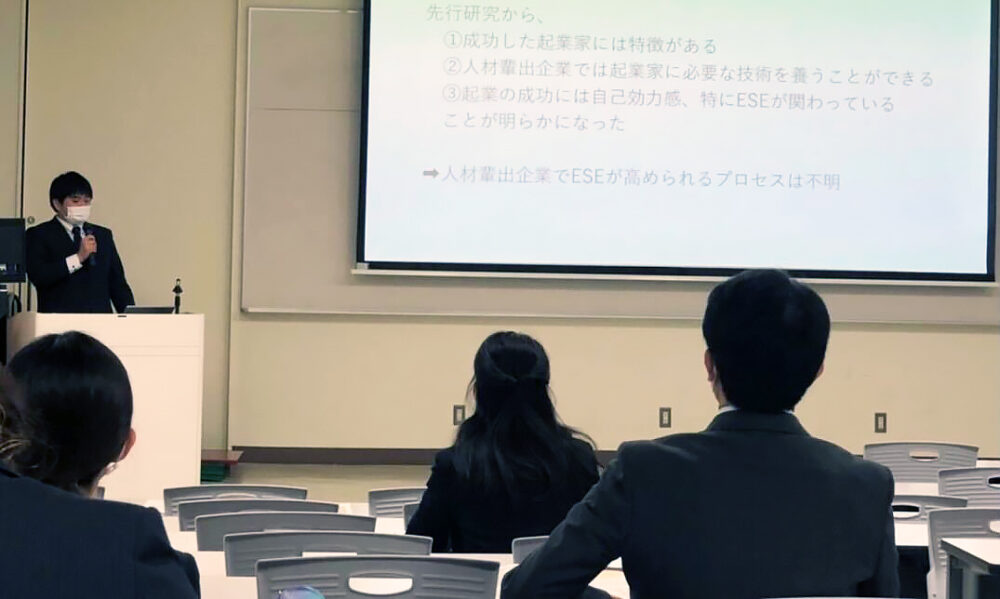

宮重ゼミに所属し、「起業家の育成」というテーマで研究をしました。具体的には、「前職で新規事業立ち上げに関わっていた人は、その後の起業にもプラスの影響があるのではないか」という仮説を検証する内容でしたね。

経営学に興味を持ったきっかけが「起業」にあったこともあり、経営学の中でも「起業」や「起業家」に興味の矛先が向いていました。でも、この頃になると自分で起業することよりも、学問としての「経営学」を面白いと思っていたんです。

新規事業を興す際のプロセスの中には、事業内容の設定や、予算、リスクマネジメントなど、いろいろと考える要素があるんですが、その「要素」が、実は起業するときの「要素」と似ており、それを事前に経験学習していたことが、実際起業した後に、会社が生存できる年数を高めているのだという結論に至りました。

宮重ゼミでは1年間、思考の訓練を積みながらひたすら自分の好きなトピックを勉強できるので、それが面白かったですね。スケジュールが学生に任せられていたこともあり、タイムマネジメント能力が高まりました。

また、5年生の夏休みに宮重ゼミのメンバーが全員集まって、先輩たちからアドバイスをいただく会があるんですけど、そこで厳しく指摘されるわけです(笑) 自分たちからすればよく出来ていると思っても、最終的に完成させた文章と当時の文章を比べてみると、やっぱり当時の文章はすごく稚拙で。その点はこの1年ですごく成長を感じましたね。

あと、全体像を考えて逆算的に終わりを設定する能力も高まりました。宮重先生はゼミ生に対して、「仕事が早くて助かりますね」と話してくださるのですが、それは全体像を設計した上で逆算的にスケジュールを組んでいた部分を評価してくださったのだと思っています。

高専に入ったから即戦力になるのではない

―現在はどのようなお仕事をされているのですか。

現在は「株式会社エル・ティー・エス リンク」に出向し、「assign navi」というサービスの運営に携わっています。基本的な業務内容としては、サービスをブラッシュアップするための企画系の仕事と、登録企業様をフォローするカスタマーサクセスの仕事がメインになります。また、事業の業績や各種KPI(※)を確認し、業績向上に向けて週次の定例会議で全体に方向性を示す仕事も担っています。

※Key Performance Indicatorの略。日本語では「重要業績評価指標」や「重要達成度指標」と呼ばれ、組織の最終目標までの各プロセスにおける達成状況を計測・評価するための指標を意味する。

私自身これまでに起業に関わる研究をしていたこともあり、自分自身で起業することも考えていました。しかし、周囲からフィードバックが貰える環境で新規事業の立ち上げに携わりたいと考え、その環境が整えられているエル・ティー・エスに就職したんです。

5年間ビジネス科目を学んできたことで、業務上のキャッチアップやタスクの消化がスムーズにできていると思います。例えば、ExcelやWordの知識・スキルは今に生かせていることの1つです。さらに、業績やKPIに関わる部分を担当している関係上、経営学や商学、簿記の知識は毎日のように関わってきます。

高専での学びは実際の仕事に生きる内容が多く、特に事務的なタスクは周囲よりも早くこなせます。また、高専という「周囲に様々なことを学んでいる人がいる環境」でコミュニケーションをとってきた経験は、どのような人とでもすぐに関係性を築ける土台になっていますね。

ただ、サービスを運営していく上で、お客様のニーズに対して正しい企画を訴求出来なかった時もあります。そういう失敗を繰り返していく中で、やっとうまくいった、成功したというタイミングが出てくると、自分としてはやりがいに感じますし、一番面白いところです。

直近の目標は、私のメインタスクでもある、assign naviの業績向上です。そのためには、現状を正しく把握し、お客様のお話を聞きながら、直接数字に影響する施策を準備することが必要になります。業績に関わる施策を打ち出すことで、正しくKPIの管理ができ、説得力のある提案ができるようになりたいです。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

私が在学中の時も、「高専生は現場で重宝される」という話は聞いていましたが、その理由は「即戦力」という部分にあります。なぜ高専生が現場で重宝されるのか、即戦力になれるのかというと、今まで学んできたことを再現できる力や、知識を生かしたアウトプット力があるからなんです。

高専に入ったらその時点で即戦力になるのではなく、自分で考えて動けるように高専で経験を積むから、「結果的に卒業後に即戦力として重宝される」というところが肝になります。普段から自分自身が今学んでいることが仕事でどのように生きるのか、自分自身が学んだことを使ってどのように日々を工夫できるのかを考えながら過ごすことが重要です。

他の学生よりも実務に近い学習を積み重ねていることは間違いなくアドバンテージになりますので、自分自身の市場価値を高めるために頑張ってください。そして、ぜひ、周囲と同様になるのではなく、自分だけの成長を遂げていただければと思います。

黒澤 樹生氏

Tatsuki Kurosawa

- 株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス リンク アサインナビ事業部(出向)

株式会社エル・ティー・エス

株式会社エル・ティー・エス リンク アサインナビ事業部(出向)

2021年3月 富山高等専門学校 国際ビジネス学科 卒業

2023年3月 新潟大学 経済学部 経営学科 卒業

2023年4月 株式会社エル・ティー・エス 入社

2023年6月 株式会社エル・ティー・エス リンク 出向

2023年9月より現職

富山高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏