富山高専を卒業後、神戸大学に進まれ、現在はアイグッズ株式会社にて新卒採用に携わっている上村胡桃さん。上村さんは、富山高専の宮重先生のゼミでの経験で「本質を見抜く力」がついたそうです。現在は学生に寄り添う立場にある上村さんに、高専時代の思い出や、仕事への熱意を伺いました。

高専で「日常」と「学問」の距離が近づいた

―上村さんが富山高専に進学されたきっかけを教えてください。

先生のすすめで富山高専のオープンキャンパスに参加したことがきっかけです。実を言うと、はじめから高専進学を考えていたわけではなく、中学3年生までは地元高校の普通科に行こうと考えていました。ただオープンキャンパスに参加し、一般的な教養科目だけでなくビジネスや語学についても学べる学科があることを知り、「それなら高専に行った方が得なんじゃないか」と思い、国際ビジネス学科への進学を決意しました(笑)

高専は新しい出会いがありそうで、面白そうだし、ワクワクしましたね。

―富山高専に進学されてみて、いかがでしたか。

大変なこともたくさんありましたが、教官も学生も多種多様な人が集まっており、とても楽しい5年間だったなと感じています。中でも印象に残っているのは宮重教官の経営学系の授業です。

勉強を始める前は経営学を「経営者」や「起業家」のための学問だと思っていました。ただ実際に受けてみると、経営者に関わらず、組織やチームに属する人みんなに当てはまる学問だと感じました。宮重教官は、部活動や課外活動など、私たちが体感できるような経験に落とし込んで説明してくださったので、日常と学問の距離がかなり近づいた気がしましたね。

-上村さんは課外活動にも力を入れられたそうですね!

3-4年生にかけて学園祭(北斗祭)の実行委員長を経験しました。自分の無力さに情けなさを感じたこともたくさんありましたが、各委員会の委員長を初め、本当にたくさんの人が支えてくれました。改めて「リーダーが組織をつくるのではなく、組織に所属する人全員が組織をつくる当事者なんだ」ということに気付かされた経験でした。ここでの学びは今仕事をする中でも活かされているなと感じています。

また、第2外国語は中国語を選択しており、3年次には1カ月程度台湾へ語学留学に行きました。留学に行く前は “言語” として中国語を学んでいるに過ぎませんでしたが、直接その言葉が話されている場所に行くことで、人柄・歴史・食といった “文化” にも関心を持つようになりました。座学ももちろん大切ですが、リアルな体験からの学びにはやはり特別感がありましたね。

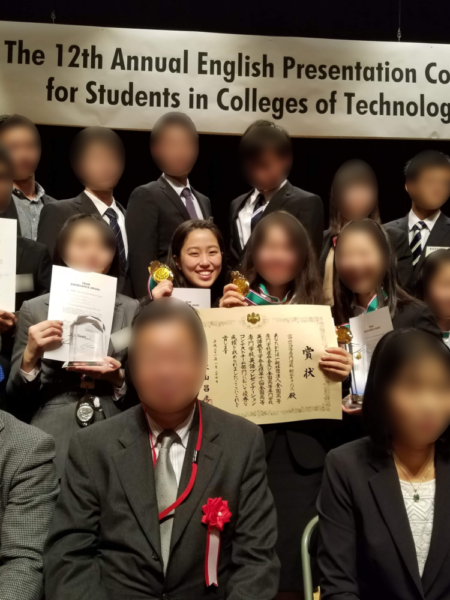

-高専在学中には【第12回 全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト】に参加されています。

私が4年生のときですね。クラスの友人3人とチームを結成し、チームでプレゼンテーションを行いました。テーマは「高専5年間の時間の使い方」です。高専生にはいわゆる “大学受験” がなく、中だるみしがちだと言われています。しかしそれを嘆くのではなく、時間的余裕があるからこそ、自分にとって大切なことを考え直したり、新しいことにチャレンジしたりすることが大事なのではないか、といった内容をプレゼンにしました。

準備の過程で大切にしていたことは「全員が納得できるプレゼンにする」ということです。メンバー同士のフィードバックも妥協せず、最終的にはチーム部門優勝という結果を残すことができました。

恩師の「うまく調理してください」の意味

-卒業研究は、どのようなことをされたのですか。

経営学に興味があったので、宮重教官のゼミを選びました。

研究テーマは「オープンイノベーション」です。オープンイノベーションとは、企業内外の技術やアイデアを組み合わせることにより、革新的な価値を創り出すイノベーション手段のことです。大手企業とベンチャー企業の協力が、どのようにイノベーションにつながるのか、という研究を行っていました。

しかし経営学領域の研究対象である人や組織は定量化出来ない要素がたくさんあります。そのため仮説通りに現実が当てはまらなかったり、現実をうまく説明できるような理論が無かったりと、理論と現実を結びつけることが難しいなと感じていました。

そんな中、宮重教官によくフィードバックされていた「うまく調理してください」という言葉が印象に残っています。知識を材料、論文執筆を調理方法に例えたとき、「目の前にある材料を使って和食をつくってもいいし、中華をつくってもいいし、フレンチをつくってもいい。学んだ知識と自分の経験をうまく調理し、美味しい料理をつくってください」と言われていました。この考え方は卒論を書く上でとても役に立ちましたし、仕事とも共通点が多いなと感じています。

―その後、神戸大学に編入されています。印象深かった授業はありましたか。

経営戦略論の授業が面白かったですね。上場企業の財務情報を読みながら戦略の違いを分析するという内容だったのですが、単なる数字の羅列からこんなに深く企業の意図が読み取れるんだ…!ということに驚きました。

また、ゼミではSカレという商品企画コンペに取り組んでいました。授業の中であればやったことのあった商品企画ですが、初めて企業の方にフィードバックをいただきながら進めてみて、理想通りにいかないことも多く、とても難しかったです。一方で、その奥深さを知り、企画という仕事自体に関心を持つきっかけにもなりました。

「チームメンバーのおかげで」と言われることが嬉しい

―現在は、どのようなお仕事をされているのですか。

就活時代、働く上で目指したいと思っていたビジョンは「誰かが良いと言ったからではなく、自分が良いと思うものを追求できる、高専生のようなキラキラした人を増やしたい」ということでした。そんな中アイグッズという会社に出会い、「人の成長に真摯に向き合って、お客様に対しても誠実であろうとする姿」や、「人の可能性を諦めない文化」に共感し、入社を決めました。

現在は、新卒採用に関わる仕事がメインです。インターンシップの企画や、当日の運営、面接面談など、新卒採用の業務に一通り携わっています。

その中でやりがいに感じることは、インターンシップに参加してくれた学生さんの「成長実感」を生むことです。中でも「上村さんのおかげで」ではなく、「チームメンバーのおかげで」と言ってもらえるような環境づくりを大事にしています。私たちがつくるプログラムの影響もありつつ、学生自身やチームメンバー全員が頑張った結果成長できたんだ、という感覚を感じてもらえたらいいなと思っています。

だからこそ、普段から「学生さんが成長するために提供できること」を追求し続けています。インターンシップや説明会ひとつとっても、既存の型ばかりにとらわれずに、もっといいものを提供できるように自分を高め続けています。

宮重ゼミの「抽象的なものに対して設計をしていく力」もかなり今に生きていますね。今後は組織作りや、人材育成、制度設計などにも関わっていけたら嬉しいです。「今の仕事をしている自分がすごく好きだ」とみなさんが思っていただけるような組織を目指していきたいと思います。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

1番は「選んだ道を正解にしてほしい」ということです。これは私がアイグッズに入社してから出会った言葉です。

高専進学は一般的な選択肢ではないので、いろいろと考えこんでしまうこともあると思うんですよ。そのときに「ここがダメだ」というマイナスな気持ちではなく、「自分の選択が正解だ」と思えるようなアクションを取ってほしいと思っています。みなさんが思っている以上に高専はすごく良い環境で、専門的なことを学べるし、時間的余裕もあるし、自分の選択や行動次第でどんな5年間にもできるんです。

だから、もっともっと自分の可能性を信じて、今何ができるのか、どうなりたいのか考えて過ごしてほしいですね。あと、高専で学んだことは思っているより使えるので、勉強はしっかりやっておいた方がいいなと思っています(笑) 全身全霊で5年間を過ごしてくださいね!

上村 胡桃氏

Kurumi Uemura

- アイグッズ株式会社 クリエイティブセクション 新卒採用チーム

2020年3月 富山高等専門学校 国際ビジネス学科 卒業

2022年3月 神戸大学 経営学部 卒業

2022年4月より現職

富山高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 高専生が「ちくわ」でギネス記録を樹立! 工学的なものづくりで地域を活性化

- 米子工業高等専門学校 物質工学科 准教授

谷藤 尚貴 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏